Причины и патогенез посттравматической энцефалопатии

Основной причиной травматического повреждения мозга является черепно-мозговая травма:

- Ушиб мозга, возникающий из-за падений, дорожно-транспортных происшествий или ударов тупыми предметами (например, в драке или случайно).

- Участие в контактных видах спорта (травматическая энцефалопатия боксеров — наиболее распространенный вариант).

- Травмы, полученные новорожденными во время родов.

Изменения в мозговой ткани обычно имеют диффузный характер и связаны с гипоксией, а также дегенеративно-дистрофическими процессами в нервных клетках. Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов и потере связей между различными группами нейронов.

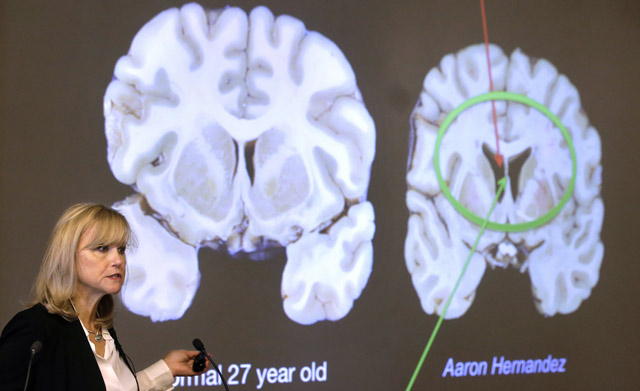

С точки зрения морфологии, посттравматическая энцефалопатия проявляется в снижении плотности мозговой ткани, дистрофическими изменениями нейронов, микроинфарктами, утратой миелиновых оболочек отростков нейронов и образованием глиальных узелков. При тяжелых формах заболевания могут наблюдаться атрофия полушарий, уменьшение объема мозга и расширение желудочковой системы.

Посттравматическая энцефалопатия (ПТЭ) представляет собой сложное неврологическое состояние, возникающее в результате черепно-мозговых травм. Врачи отмечают, что патогенез заболевания связан с накоплением амилоидных белков и тау-протеинов, что приводит к нейродегенерации. Существуют различные степени тяжести ПТЭ, от легкой до тяжелой, каждая из которых проявляется разнообразными симптомами, включая когнитивные нарушения, изменения настроения и моторные расстройства. Лечение ПТЭ требует комплексного подхода, включающего медикаментозную терапию, реабилитацию и психотерапию. Прогноз зависит от степени повреждения и своевременности оказания помощи, однако многие пациенты могут испытывать длительные последствия, что подчеркивает важность профилактики травм и ранней диагностики. Врачи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для улучшения понимания и лечения этого состояния.

Степени тяжести и проявления последствий повреждения мозга

В зависимости от степени выраженности мозговых нарушений посттравматическая энцефалопатия делится на три категории:

- I степень — самая легкая форма, проявляющаяся минимальными расстройствами, которые могут быть незаметны для окружающих. Пациент ощущает повышенную утомляемость, проблемы со сном и апатичность.

- II степень — характеризуется эмоциональной нестабильностью, ухудшением внимания и памяти, частыми эпизодами бессонницы, депрессивными состояниями и астенией, которые могут проявляться периодически.

- III степень — наиболее тяжелая форма, сопровождающаяся выраженной неврологической симптоматикой, включая судороги, паркинсонизм, нарушения координации, парезы, значительное снижение интеллекта и психозы.

При постановке диагноза обязательно указывается степень расстройств и их характерные проявления (например, паралич, парез, деменция и др.). Посттравматическая энцефалопатия не имеет отдельной категории в Международной классификации болезней, но ей соответствует код по МКБ 10 — Т90.5 (последствия черепно-мозговой травмы).

Иногда встречается другой код — G93.8, который включает уточненные заболевания головного мозга и может охватывать посттравматическую энцефалопатию. Эти коды не обязательно знать пациенту и его родственникам, но они могут встретиться в медицинских документах, таких как листок нетрудоспособности.

Симптоматика посттравматической энцефалопатии разнообразна и включает несколько синдромов:

- Гипертензионно-гидроцефальный;

- Судорожный;

- Астено-вегетативный;

- Вестибулопатия и паркинсонизм;

- Прогрессирующая деменция.

В зависимости от тяжести травмы симптомы могут варьироваться от едва заметных до выраженных. Более выраженные проявления наблюдаются у пациентов с уже существующими сосудистыми заболеваниями (например, атеросклерозом или гипертонией), что чаще встречается у пожилых людей.

Наиболее распространенной жалобой у пациентов, перенесших серьезные травмы головы, является головная боль, которая не устраняется обычными анальгетиками. При гидроцефальном синдроме головная боль обычно усиливается утром, и на пике может возникать рвота, не приносящая облегчения.

Постоянные головные боли, упадок сил и трудности с выполнением умственных задач усугубляют нарастающую тревожность, провоцируя невротические расстройства и истощая нервную систему. Характерны бессонница, беспокойный сон с частыми пробуждениями и дневная сонливость.

При физических нагрузках может проявляться головокружение, хотя в тяжелых случаях оно, наряду с головной болью, может быть постоянным. При наличии атеросклероза церебральных артерий эти симптомы будут более выраженными.

Непроизвольные движения, подергивания отдельных групп мышц, неустойчивость и шаткость походки также являются характерными признаками. Например, пациент может испытывать трудности с началом движения, но, начав, ему сложно остановиться.

Пациенты с посттравматической энцефалопатией часто нуждаются в посторонней помощи, что приводит к нарастающей зависимости. Нередки изменения настроения, необоснованная агрессия или глубокая депрессия. Некоторые пациенты могут замыкаться в себе, отказываясь от привычных увлечений и общения с близкими, которые становятся им неинтересны. В то же время, многие пациенты становятся чрезмерно общительными с незнакомыми людьми, подробно рассказывая о своей жизни и самочувствии, что может создавать проблемы для семьи.

Одним из ранних признаков поражения мозга после травмы является потеря логики и способности к анализу. Пациенты испытывают трудности с восприятием и запоминанием новой информации. Замедленная речь с активной жестикуляцией и путаница в ответах на простые вопросы также являются характерными симптомами.

Нарушения интеллекта проявляются в снижении самокритики, потере способности к самоанализу и отсутствии воли. Особенно остро эти симптомы ощущают люди, чья работа требует высокой концентрации и умственных усилий. В тяжелых случаях энцефалопатии это может привести к признанию пациента инвалидом.

Эмоциональная и волевая сфера страдает у большинства пострадавших от черепно-мозговой травмы. Поведение становится неадекватным, пациенты могут быть плаксивыми или эйфоричными, импульсивными и агрессивными по отношению к окружающим.

Тяжелым проявлением посттравматической энцефалопатии являются судороги. Они могут быть генерализованными, с потерей сознания, и не всегда поддаются медикаментозному лечению, что приводит к дальнейшим структурным изменениям в нервной ткани.

Вегетативные расстройства также часто сопутствуют посттравматической энцефалопатии. Характерны потливость, ощущение жара, покраснение кожи или сильная бледность, тахикардия, расстройства стула и колебания артериального давления.

При глубокой энцефалопатии пациенты нуждаются в постоянном наблюдении и уходе, но даже при способности к самостоятельному передвижению родственники могут сталкиваться с агрессивным поведением, склонностью к конфликтам и неконтролируемыми поступками.

Посттравматическая энцефалопатия с деменцией приводит к полной утрате мышления и мотивации, нарушению функций тазовых органов, и многие пациенты просто лежат, время от времени засыпая. Часто они отказываются от еды или теряют способность принимать пищу, что может привести к серьезному истощению и даже смерти.

Диагноз энцефалопатии не может быть установлен только на основании симптомов, так как схожая клиника может наблюдаться и при других заболеваниях головного мозга. Важно установить факт перенесенной травмы, особенно если с момента ее получения прошло много времени.

Дополнительные методы диагностики включают МРТ, КТ и электроэнцефалографию при судорогах. Эти процедуры помогают исключить другие причины энцефалопатии, так как изменения в нервной ткани часто имеют характерные признаки. МРТ может выявить атрофию полушарий, углубление борозд, расширение ликворных пространств, очаги разрежения и микроинфаркты в мозге.

Дополнительные методы для дифференциальной диагностики включают УЗИ с допплером сосудов головы и шеи, эхоэнцефалографию, биохимические анализы крови, включая гормональные исследования. Также проводятся консультации с другими специалистами — наркологами, психиатрами, кардиологами и урологами.

| Патогенез посттравматической энцефалопатии (ПТЭ) | Клинические проявления ПТЭ (в зависимости от степени тяжести) | Лечение и прогноз ПТЭ |

|---|---|---|

| Первичное повреждение: Диффузное аксональное повреждение (ДАП), контузия, кровоизлияния, отек головного мозга. Вторичное повреждение: Ишемия, гипоксия, воспаление, нейродегенерация, апоптоз нейронов. Нарушение нейротрансмиттерных систем (глутамат, дофамин, серотонин). | Легкая степень: Головная боль, головокружение, нарушение сна, снижение концентрации внимания, раздражительность, эмоциональная лабильность. Средняя степень: Выраженные когнитивные нарушения (память, внимание, исполнительные функции), эмоциональные расстройства (депрессия, тревога), изменение личности. Тяжелая степень: Выраженная деменция, значительные нарушения двигательной активности, эпилептические припадки, вегетативное состояние. |

Медикаментозное лечение: Ноотропы (пирацетам, мексидол), нейропротекторы, антидепрессанты, анксиолитики, противосудорожные препараты. Немедикаментозное лечение: Реабилитация (физическая, когнитивная, логопедическая, эрготерапия), психотерапия, социальная адаптация. Прогноз: Зависит от степени тяжести травмы и своевременности начала лечения. В легких случаях возможно полное восстановление, в тяжелых – значительные остаточные явления. Возможны длительные периоды реабилитации. |

Как лечат посттравматическую энцефалопатию?

Течение заболевания и его последствия для пациента зависят от скорости и качества предоставления квалифицированной медицинской помощи. Важно не только устранить симптомы, но и обеспечить питание и артериальное кровоснабжение нейронов. Лечение травматической энцефалопатии включает:

- Использование нейропротекторов для защиты нейронов от гипоксии;

- Восстановление адекватного кровоснабжения нервной ткани;

- Устранение симптомов заболевания, таких как судороги, парезы, депрессия и др.

Консервативная терапия травматического повреждения нервной ткани часто носит симптоматический характер и направлена на устранение конкретных проявлений заболевания. Комплексное лечение — это длительный процесс, состоящий из курсов, которые повторяются 1-2 раза в год. Некоторые препараты могут назначаться на всю жизнь.

Гидроцефалия — распространенное последствие серьезных травм головы. При гидроцефальном синдроме основная задача неврологов — снижение внутричерепного давления, что достигается назначением диуретиков (маннитол, диакарб, фуросемид, глицерин). С уменьшением давления в черепной коробке состояние пациента значительно улучшается.

При судорожном синдроме назначаются антиконвульсанты — финлепсин, диазепам, клоназепам и другие. Дозировка и режим приема должны быть точно рассчитаны неврологом с учетом противопоказаний для этой группы препаратов.

Нейропротекция — ключевое направление в лечении, которое должно начинаться при первых признаках поражения мозга. Ноотропы и нейропротекторы улучшают обмен веществ в нейронах, обладают защитным противогипоксическим эффектом и уменьшают вредное воздействие свободных радикалов на нервные клетки.

Ноотропы улучшают память и внимание, помогают быстрее адаптироваться к умственным нагрузкам и повышают стрессоустойчивость. Наиболее популярные препараты с такими свойствами: пирацетам (ноотропил), милдронат, энцефабол, церебролизин, кортексин, семакс. Для улучшения кровообращения используется актовегин.

Ускорить передачу нервных импульсов и устранить некоторые интеллектуально-мнестические нарушения помогают витамины группы В, РР, никотиновая кислота, которые назначаются курсами в таблетках или инъекциях.

При головной боли и вестибулярных расстройствах неврологи назначают анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства — ибупрофен, анальгин, аскофен. Для борьбы с головокружением эффективен бетасерк.

Медикаментозное лечение проводится одновременно с физиотерапевтическими и психотерапевтическими методами. Важным аспектом является изменение образа жизни и устранение вредных привычек. Пациентам рекомендуется массаж (особенно при парезах, параличах, гипертонусе мышц, болевом синдроме) и лечебная физкультура под контролем специалиста.

Для улучшения оксигенации назначается дыхательная гимнастика, а пешие прогулки на свежем воздухе должны стать неотъемлемой частью режима дня пациента с травматической энцефалопатией.

Одними из наиболее распространенных симптомов поражения мозга после травмы являются изменения психического состояния, вплоть до тяжелой депрессии, психозов и бессонницы. Большинству пациентов требуется работа с психотерапевтом (индивидуальная или групповая) и применение соответствующих препаратов (рексетин, мелипрамин, диазепам, феназепам и др.). Психотропные средства назначаются только специалистом, а пациенты могут использовать безрецептурные средства — пустырник, валериану, успокоительные сборы и чаи.

Еще одним важным шагом к устранению проявлений травматической энцефалопатии является изменение образа жизни. Больному следует отказаться от вредных привычек, так как никотин и алкоголь негативно влияют на поврежденные нейроны.

Адекватная физическая нагрузка, сбалансированное питание, богатое микроэлементами и витаминами, достаточный сон, ежедневные прогулки и самостоятельные психологические тренинги способствуют восстановлению работоспособности и интеллекта. Пациенты, занимавшиеся умственным трудом до травмы, могут решать кроссворды и математические задачи, учить стихи наизусть и читать, чтобы вернуть память, внимание и интеллектуальные способности на привычный уровень.

Посттравматическая энцефалопатия не является широко распространенной, так как при закрытых травмах часто происходит диффузное повреждение мозга. В случае гематом в остром периоде может быть проведена декомпрессионная трепанация и дренирование полости с кровью, однако эта операция направлена на спасение жизни и предотвращение отека мозга, а не на устранение признаков энцефалопатии.

Лечение посттравматической энцефалопатии требует длительного времени и строгого соблюдения рекомендаций врача. Только так можно надеяться на положительную динамику. К сожалению, не всегда удается избавиться от негативных симптомов, и патология может привести к инвалидности, которая устанавливается, когда заболевание ограничивает трудоспособность. Тяжелые последствия повреждения мозга могут препятствовать службе в армии, вождению автомобиля (например, при судорожном синдроме) и работе с механизмами.

Терапия посттравматических поражений мозга направлена на замедление прогрессирования патологии, а не на полное излечение. Эффект может проявляться не сразу, а многие симптомы могут стать постоянными. Тем не менее, не стоит отчаиваться и прекращать прием препаратов или посещение врача. Уровень реабилитации во многом зависит от поддержки близких, которые могут помочь пациенту справиться с депрессией, апатией и безразличием к окружающему.

Прогноз при травматической энцефалопатии зависит от степени повреждения мозга, реакции на лечение, исходного состояния церебральных сосудов и нервной ткани, возраста пациента и его образа жизни. Адекватно оценить его можно лишь спустя год после травмы. При относительно легких формах патологии можно рассчитывать на восстановление многих функций мозга, трудоспособности и активной жизни.

Прогрессирующее течение и тяжелые степени энцефалопатии могут ограничить жизнедеятельность и потребовать установления группы инвалидности — от первой до третьей. При первой степени повреждения мозга инвалидность, как правило, не устанавливается. При второй возможна II или III группа инвалидности, при этом пациент может выполнять легкую и безопасную работу или быть освобожден от нее. При тяжелой степени травматической энцефалопатии больной нуждается в установлении I группы инвалидности, не может работать и требует постороннего ухода и помощи.

Посттравматическая энцефалопатия (ПТЭ) — это нейродегенеративное заболевание, возникающее в результате черепно-мозговых травм. Люди, столкнувшиеся с этой проблемой, часто описывают свои симптомы как разнообразные: от головных болей и нарушений памяти до изменений в поведении и эмоциональной нестабильности. Патогенез ПТЭ связан с накоплением тау-протеина, что приводит к гибели нейронов. Степени заболевания варьируются от легкой до тяжелой, и проявления могут значительно различаться у разных пациентов. Лечение включает в себя как медикаментозную терапию, так и реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение качества жизни. Прогноз зависит от степени тяжести заболевания и своевременности обращения за помощью. Многие пациенты отмечают, что ранняя диагностика и комплексный подход к лечению могут существенно замедлить прогрессирование болезни и улучшить состояние.

Видео: специалист о посттравматической энцефалопатии

Вопрос-ответ

Как лечится посттравматическая энцефалопатия?

Лечение посттравматической энцефалопатии должно быть направлено на нейропротекцию (защиту нервных клеток от негативных факторов), нормализацию процессов циркуляции крови, а также восстановление всех когнитивных функций и метаболизм клеток мозга.

Чем опасна посттравматическая энцефалопатия?

Осложнения. Посттравматическая энцефалопатия головного мозга может приводить к различным осложнениям: деменция – прогрессирующая потеря когнитивных функций, которая может существенно ухудшить качество жизни; психические патологии – депрессия и тревожные расстройства, требующие комплексного подхода к лечению.

Какое лечение назначают при энцефалопатии?

Медикаментозное лечение. Проводят лечение атеросклероза, гепатита, гипертонии, панкреатита. При наличии ишемического компонента назначают сосудистую терапию. В обязательном порядке, вне зависимости от основного заболевания, пациенту будет назначена нейропротекторная и метаболическая терапия.

Что такое посттравматическая энцефалопатия?

Посттравматическая энцефалопатия (ПТЭ) — это комплекс неврологических, психологических и других расстройств, возникающих в отсроченный период после черепно-мозговых травм. По статистике, ПТЭ возникает в 80% случаев травм головного мозга. Чаще патологию регистрируют у мужчин молодого и среднего возраста.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на ранние симптомы посттравматической энцефалопатии, такие как изменения в настроении, проблемы с памятью и концентрацией. Если вы или ваши близкие замечаете такие проявления после травмы головы, не откладывайте визит к врачу для диагностики и консультации.

СОВЕТ №2

Следите за своим психическим здоровьем. Посттравматическая энцефалопатия может вызывать не только физические, но и психологические проблемы. Рассмотрите возможность работы с психологом или психотерапевтом, чтобы справиться с эмоциональными последствиями травмы.

СОВЕТ №3

Изучите доступные методы лечения и реабилитации. Существует множество подходов, включая медикаментозную терапию, физиотерапию и когнитивную реабилитацию. Обсудите с врачом, какие методы могут быть наиболее эффективными в вашем случае.

СОВЕТ №4

Поддерживайте здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон могут значительно улучшить общее состояние здоровья и помочь в восстановлении после травмы. Не забывайте о важности социальной поддержки от друзей и семьи.