Что такое пролапс митрального клапана?

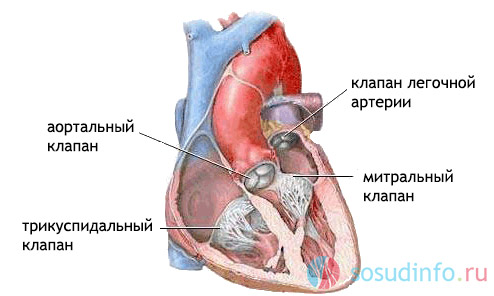

Чтобы разобраться в этом вопросе, важно понять, как функционирует сердце. Кровь, насыщенная кислородом, поступает из легких в левое предсердие, которое выполняет роль резервуара. Затем она переходит в левый желудочек, который выбрасывает кровь в аорту, распределяя её по органам большого круга кровообращения. После этого кровь возвращается к сердцу, попадая в правое предсердие, а затем в полость правого желудочка. На этом этапе кислород уже израсходован, и кровь насыщена углекислым газом. Правый желудочек выбрасывает её в малый круг кровообращения через легочную артерию, где происходит новое обогащение кислородом.

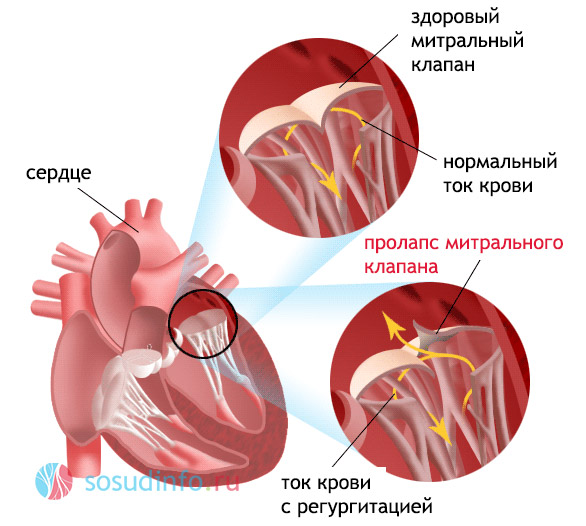

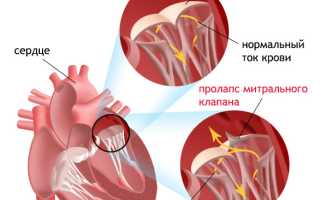

При нормальной работе сердца в момент систолы предсердия полностью освобождаются от крови, и митральный клапан закрывает вход в предсердия, предотвращая обратный ток крови. Однако пролапс не позволяет створкам клапана полностью смыкаться. В результате не вся кровь попадает в аорту, и часть её возвращается обратно в левое предсердие.

Процесс обратного тока крови называется регургитацией. Пролапс, при котором прогиб составляет менее 3 мм, может развиваться без регургитации.

Врачи отмечают, что пролапс митрального клапана является распространенным сердечным заболеванием, которое может проявляться различными симптомами. На ранних стадиях пациенты часто не испытывают дискомфорта, однако с прогрессированием заболевания могут возникать такие проявления, как одышка, усталость и боли в груди. Специалисты выделяют несколько степеней пролапса, от легкой до тяжелой, что влияет на выбор терапии. В большинстве случаев лечение включает наблюдение и медикаментозную терапию, направленную на облегчение симптомов. Важно отметить, что физические нагрузки могут быть противопоказаны при выраженных формах заболевания, поэтому врачам рекомендуется индивидуально подходить к каждому пациенту, учитывая его состояние и степень пролапса. Регулярные обследования и контроль состояния сердца являются ключевыми для предотвращения осложнений.

Классификация ПМК

В зависимости от силы регургитации, то есть уровня заполнения левого желудочка остаточной кровью, выделяют:

| Признак/Проявление | Степень Пролапса | Терапия и Противопоказания |

|---|---|---|

| Отсутствие симптомов (часто) | 1 степень (минимальный пролапс) | Наблюдение. Противопоказаний к наблюдению нет. |

| Легкая одышка при физической нагрузке, сердцебиение | 1-2 степени (умеренный пролапс) | Бета-блокаторы (при тахикардии), препараты калия (при необходимости). Противопоказаны препараты, усиливающие сократительную способность миокарда без контроля врача. |

| Одышка в покое, боли в груди, головокружение, обмороки, кашель | 2-3 степени (значительный пролапс, возможно развитие осложнений) | Бета-блокаторы, препараты калия, антикоагулянты (при тромбоэмболических осложнениях). Хирургическое вмешательство (пластика или протезирование клапана) при выраженной симптоматике и осложнениях. Противопоказаны чрезмерные физические нагрузки, самолечение. |

| Сильная одышка, цианоз, сердечная недостаточность | 3 степень (тяжелый пролапс, выраженная регургитация) | Хирургическое вмешательство (пластика или протезирование клапана) обязательно. Симптоматическая терапия (диуретики, сердечные гликозиды). Противопоказаны любые значительные физические нагрузки, самолечение. |

| Инфекционный эндокардит (осложнение) | Любая степень (при наличии факторов риска) | Антибиотикопрофилактика перед инвазивными процедурами. Антибактериальная терапия при развитии инфекционного эндокардита. Противопоказаны процедуры, повышающие риск инфекции. |

1 степень

Минимальный прогиб обеих створок составляет 3 мм, максимальный — 6 мм. Обратный кровоток наблюдается в небольших объемах. Он не вызывает патологических изменений в кровообращении и не приводит к неприятным симптомам. Состояние пациента при ПМК 1 степени считается нормальным. Обычно данная патология выявляется случайно. Медикаментозное лечение не требуется, однако пациентам рекомендуется регулярно посещать кардиолога. Занятия спортом и физической активностью не противопоказаны. Бег, спортивная ходьба, плавание, лыжи и коньки способствуют укреплению сердечной мышцы. Полезны фигурное катание и аэробика. Разрешение на занятия этими видами спорта на профессиональном уровне выдает лечащий врач-кардиолог. Тем не менее, существуют определенные ограничения. Категорически запрещены:

- Тяжелоатлетические виды спорта, связанные с динамическим или статическим поднятием тяжестей;

- Занятия на силовых тренажерах.

Пролапс митрального клапана — это состояние, при котором один или оба створки клапана не закрываются полностью, что может привести к регургитации крови. Многие люди не подозревают о наличии этого заболевания, так как оно часто протекает бессимптомно. Однако некоторые пациенты отмечают такие проявления, как одышка, сердцебиение и боли в груди. В зависимости от степени пролапса, симптомы могут варьироваться: от легких до выраженных. Терапия включает наблюдение, медикаментозное лечение и в редких случаях хирургическое вмешательство. Важно учитывать противопоказания, такие как физическая нагрузка и стресс, которые могут усугубить состояние. Регулярные обследования у кардиолога помогут контролировать ситуацию и предотвратить осложнения.

2 степень

Наибольший прогиб створок составляет 9 мм. Это состояние сопровождается определенными клиническими симптомами. Необходимо проводить симптоматическое медикаментозное лечение. Физическая активность и занятия спортом допустимы, но только после консультации с кардиологом, который подберет подходящий уровень нагрузки.

3 степень

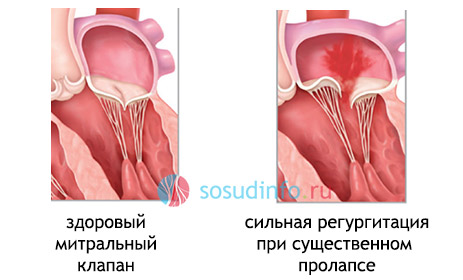

Третья степень пролапса клапана определяется, когда прогиб створок превышает 9 мм. В этом случае происходят значительные изменения в структуре сердца: увеличивается полость левого предсердия, утолщаются стенки желудочков, а также возникают аномалии в функционировании сосудистой системы. Это может привести к следующим осложнениям:

- Недостаточность митрального клапана;

- Нарушения сердечного ритма.

При третьей степени требуется хирургическое вмешательство: это может быть ушивание створок клапана или их протезирование. Также рекомендуется выполнять специальные гимнастические упражнения, которые подбирает врач по лечебной физкультуре.

Пролапс классифицируется по времени возникновения на ранний и поздний. В некоторых европейских странах, включая Россию, выделяются следующие типы:

- Первичный (идиопатический или изолированный) пролапс митрального клапана, который может быть наследственным, врожденным или приобретенным, и часто сопровождается миксоматозной дегенерацией различной степени выраженности;

- Вторичный, связанный с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, возникающий из-за наследственных заболеваний (таких как болезнь Элерса-Данло или болезнь Марфана) или других сердечно-сосудистых заболеваний (осложнения ревматизма, перикардиты, гипертрофическая кардиомиопатия, дефект межпредсердной перегородки).

Симптомы ПМК

Первая и вторая степени пролапса митрального клапана обычно протекают без выраженных симптомов, и заболевание может быть выявлено случайно во время планового медицинского обследования. На третьей степени наблюдаются следующие проявления:

- Общая слабость и недомогание, а также длительное сохранение субфебрильной температуры (37-37,5°С);

- Увеличение потоотделения;

- Головные боли, возникающие утром и ночью;

- Ощущение нехватки воздуха, при котором человек инстинктивно пытается глубоко вдохнуть для насыщения легких;

- Боли в области сердца, не устраняющиеся с помощью сердечных гликозидов;

- Стойкая аритмия.

При аускультации четко слышны шумы в сердце (среднесистолические щелчки), возникающие из-за сильного натяжения хорд, ранее находившихся в расслабленном состоянии. Эти звуки известны как синдром хлопающего клапана.

Во время ультразвукового исследования сердца с допплеровским методом возможно обнаружение обратного тока крови (регургитации). Пролапс митрального клапана не имеет специфических признаков на электрокардиограмме.

Видео: ПМК на УЗИ

Этиология

Существует мнение, что формирование пролапса митрального клапана (ПМК) обусловлено двумя основными факторами:

-

Врожденные (первичные) аномалии. Эти аномалии передаются по наследству и связаны с ненормальной структурой волокон, образующих клапанные створки. Со временем хорды, соединяющие створки с сердечной мышцей, удлиняются. Это приводит к тому, что створки становятся мягче и податливее, что способствует их прогибанию. Прогноз и течение врожденного ПМК обычно благоприятны. Он редко вызывает осложнения, и случаи сердечной недостаточности не фиксировались. Поэтому данное состояние не рассматривается как заболевание, а воспринимается как анатомическая особенность.

-

Приобретенный (вторичный) пролапс митрального клапана. Его развитие связано с различными факторами, среди которых выделяются воспалительно-дегенеративные процессы в соединительной ткани. К таким процессам относится ревматизм, который приводит к повреждению створок митрального клапана, сопровождающемуся воспалением и деформацией.

Терапия ПМК

Лечение пролапса митрального клапана зависит от уровня регургитации, причин заболевания и возможных осложнений. В большинстве случаев пациенты могут обойтись без специального лечения. Важно объяснить им суть проблемы, успокоить и при необходимости назначить успокаивающие средства.

Не менее важно наладить режим труда и отдыха, обеспечить достаточный сон и избегать стрессов. Хотя тяжелые физические нагрузки противопоказаны, умеренные физические упражнения и пешие прогулки рекомендуются.

Из медикаментов для пациентов с пролапсом митрального клапана могут быть назначены:

- При тахикардии (учащенном сердцебиении) — бета-адреноблокаторы (например, Пропранолол, Атенолол и другие);

- Если пролапс сопровождается симптомами вегетативно-сосудистой дистонии, применяются магнийсодержащие препараты (например, Магне-В6) и адаптогены (такие как Элеутерококк, Женьшень и др.);

- Обязательно назначаются витамины группы В и РР (например, Неуробекс Нео);

- В случаях пролапса 3 и 4 степени может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как ушивание створок или протезирование клапана.

ПМК у беременных

ПМК чаще всего диагностируется у женщин. Это одна из самых распространенных сердечных патологий, выявляемых во время обязательных обследований беременных, таких как ЭхоКГ и УЗИ сердца. Многие женщины с ПМК 1-2 степени могут не подозревать о наличии этой аномалии. Во время беременности пролапс митрального клапана может уменьшаться из-за увеличения сердечного выброса и снижения периферического сосудистого сопротивления. В большинстве случаев пролапс протекает благоприятно, однако у беременных женщин часто наблюдаются нарушения сердечного ритма, такие как пароксизмальная тахикардия и желудочковая экстрасистолия. ПМК во время беременности часто сопровождается гестозом, что может привести к гипоксии плода и задержке его роста. В некоторых случаях беременность может закончиться преждевременными родами или возникнуть слабость родовой деятельности, что требует проведения кесарева сечения.

Медикаментозное лечение ПМК у беременных назначается только в редких случаях, когда заболевание имеет среднюю или тяжелую степень с высокой вероятностью развития аритмии и нарушений гемодинамики. Это состояние сопровождается четырьмя основными синдромами.

Вегетативно-сосудистой дисфункции:

- Болевые ощущения в области сердца.

- Гипервентиляция, проявляющаяся резким ощущением нехватки воздуха.

- Нарушения ритма сердца.

- Озноб или повышенное потоотделение, возникающее из-за нарушений терморегуляции.

- Проблемы с пищеварительной системой.

Синдромом сосудистых нарушений:

- Регулярные головные боли, отечность.

- Холод в конечностях (ледяные руки и ноги).

- Ощущение покалывания.

Геморрагическим:

- Образование синяков даже при незначительном давлении.

- Частые кровотечения из носа или десен.

Психопатологическим синдромом:

- Ощущение тревоги и страха.

- Частые изменения настроения.

В данной ситуации беременная женщина попадает в группу риска. Ей необходимо регулярно проходить наблюдение, получать соответствующее лечение и рожать в специализированных перинатальных учреждениях.

Будущая мама с диагнозом ПМК 1-й степени может родить естественным путем в стандартных условиях. Однако ей следует придерживаться следующих рекомендаций:

- Избегать длительного пребывания на жаре или в холоде, в душных помещениях с высокой влажностью, а также в местах с источниками ионизирующего излучения.

- Не сидеть слишком долго, чтобы избежать застоя крови в области малого таза.

- Отдыхать (читать книги, слушать музыку или смотреть телевизор) лучше в полулежачем положении.

Женщина с диагнозом пролапс митрального клапана с регургитацией должна находиться под наблюдением кардиолога на протяжении всей беременности. Это позволит своевременно выявить возможные осложнения и принять необходимые меры.

Осложнения при пролапсе МК

С возрастом возрастает вероятность осложнений, связанных с пролапсом митрального клапана. Особенно неблагоприятный прогноз наблюдается у пожилых пациентов. К числу серьезных осложнений, представляющих опасность для жизни, относятся:

- Аритмии, возникающие из-за нарушений в работе вегетативной нервной системы, повышенной активности кардиомиоцитов, чрезмерного натяжения папиллярных мышц и нарушений проводимости импульсов между предсердиями и желудочками.

- Недостаточность митрального клапана, возникающая из-за обратного тока крови.

- Инфекционный эндокардит, который может привести к разрыву хорд, соединяющих митральный клапан со стенками желудочка, или отрыву его части, а также к различным видам эмболий (микробной, тромбоэмболии, эмболии фрагментом клапана).

- Неврологические осложнения, связанные с эмболиями в церебральных сосудах, что может привести к инфаркту мозга.

Пролапс в детском возрасте

В детском возрасте пролапс митрального клапана (ПМК) встречается значительно чаще, чем у взрослых, что подтверждается статистическими данными. Особенно в подростковом периоде это заболевание в два раза чаще диагностируется у девочек. Жалобы детей на здоровье имеют схожий характер, включая острую нехватку воздуха, тяжесть в области сердца и боли в груди.

Наиболее распространенной формой является пролапс передней створки 1-й степени, выявленный у 86% обследованных детей. Заболевание 2-й степени встречается лишь в 11,5% случаев. ПМК 3-й и 4-й степени с регургитацией наблюдается крайне редко — не более чем у 1 ребенка из 100.

Симптоматика ПМК у детей может проявляться по-разному. Некоторые дети практически не ощущают аномалий в работе сердца, в то время как у других симптомы выражены значительно сильнее.

- Почти 30% подростков с ПМК испытывают боли в груди, которые могут быть вызваны:

- Чрезмерно натянутыми хордами;

- Эмоциональным стрессом или физическим перенапряжением, приводящими к тахикардии;

- Недостатком кислорода.

- У такого же количества детей наблюдается учащенное сердцебиение.

- Подростки, проводящие много времени за компьютером и предпочитающие умственную активность физическим нагрузкам, часто страдают от быстрой утомляемости. У них может возникать одышка во время физкультуры или при выполнении физической работы.

- У детей с ПМК также могут проявляться нейропсихологические симптомы, такие как частая смена настроения, агрессивность и нервные срывы. В условиях эмоционального стресса возможны кратковременные обмороки.

Во время осмотра кардиолог применяет различные диагностические тесты для установления точного диагноза ПМК. Он определяется при аускультации, когда выявляются шумы: голосистолические, изолированные позднесистолические или в сочетании со щелчками.

Диагноз подтверждается с помощью эхокардиографии, которая позволяет оценить функциональные изменения миокарда, структуру створок митрального клапана и их пролабирование. Основные признаки ПМК по результатам ЭхоКГ включают:

- Увеличение створок митрального клапана на 5 мм и более.

- Увеличение левого желудочка и предсердия.

- Прогибание створок митрального клапана в камеру предсердия при сокращении желудочка.

- Расширение митрального кольца.

- Удлинение хорд.

Дополнительные признаки могут включать:

- Аневризму перегородки между предсердиями;

- Расширение корня аорты.

На рентгеновском снимке можно заметить, что:

- Рисунок легких остается неизменным;

- Выбухание дуги легочной артерии — умеренное;

- Миокард выглядит как «висячее» сердце с уменьшенными размерами.

ЭКГ в большинстве случаев не показывает изменений сердечной деятельности, связанных с ПМК.

Пролапс митрального клапана у детей часто развивается на фоне нехватки ионов магния. Дефицит магния нарушает процесс синтеза коллагена фибробластами. Вместе со снижением уровня магния в крови и тканях наблюдается повышение бета-эндорфина и нарушение электролитного баланса. Дети с ПМК часто имеют недостаточный вес по сравнению с ростом. У многих из них выявляются миопатия, плоскостопие, сколиоз, слабое развитие мышечной ткани и плохой аппетит.

Лечение ПМК с выраженной регургитацией у детей и подростков должно учитывать их возраст, пол и наследственность. В зависимости от степени выраженности клинических проявлений выбирается подходящая методика лечения и назначаются необходимые препараты.

Основной акцент делается на изменении условий жизни ребенка. Важно скорректировать умственную нагрузку, чередуя её с физической активностью. Дети должны посещать занятия лечебной физкультуры, где квалифицированный специалист подберет индивидуальный комплекс упражнений с учетом особенностей течения заболевания. Рекомендуется также заниматься плаванием.

При метаболических изменениях сердечной мышцы ребенку могут быть назначены физиотерапевтические процедуры:

- Гальванизация рефлекторно-сегментной зоны с внутримышечным введением тиотриазолина минимум за два часа до процедуры.

- Электрофорез с кальцием при ваготонических расстройствах.

- Электрофорез с бромом при дисфункциях симпатикотонических.

- Дарсонвализация.

Из лекарственных средств применяются:

- Циннаризин для улучшения микроциркуляции крови. Курс лечения составляет от 2 до 3 недель.

- Кардиометаболиты (АТФ, Рибоксин).

- Бета-адреноблокаторы при ПМК, сопровождающемся синусовой тахикардией. Дозировка подбирается индивидуально.

- Антиаритмические препараты при стойких аритмиях, связанных с ПМК 3-й степени.

- Витаминно-минеральные комплексы.

Также используются фитотерапевтические средства: отвар хвоща полевого (содержащего кремний), экстракт женьшеня и другие препараты с успокаивающим эффектом.

Все дети с ПМК должны находиться на диспансерном учете у кардиолога и регулярно (не реже двух раз в год) проходить обследование для своевременного выявления изменений гемодинамики. В зависимости от степени ПМК определяется возможность занятий спортом. При пролапсе 2-й степени некоторым детям может потребоваться перевод в группу с уменьшенной физической нагрузкой.

Рекомендации по занятию спортом

При наличии пролапса существуют определенные ограничения для профессиональных спортсменов, участвующих в серьезных соревнованиях. С этими ограничениями можно ознакомиться в документе Всероссийского общества кардиологов под названием «Рекомендации по допуску спортсменов с нарушениями сердечно-сосудистой системы к тренировочно-соревновательному процессу». Главным противопоказанием для интенсивных тренировок и участия в соревнованиях является пролапс, осложненный следующими состояниями:

- Аритмией, зафиксированной с помощью холтеровского мониторинга (суточная ЭКГ);

- Повторными эпизодами желудочковой и наджелудочковой тахикардии;

- Регургитацией выше 2-й степени, выявленной на ЭхоКГ;

- Значительным снижением выброса крови — до 50% и ниже (определяется на ЭхоКГ).

Людям с пролапсом митрального и трикуспидального клапанов противопоказаны занятия следующими видами спорта:

- Спортом, требующим толчкообразных движений — толкание ядра, метание диска или копья, различные виды борьбы, прыжки и т.д.;

- Тяжелоатлетическими дисциплинами, связанными с поднятием тяжестей (гиревой спорт и подобные).

Видео: мнение фитнес-тренера о ПМК

Пролапс в призывном возрасте

У многих молодых людей призывного возраста с диагнозом пролапс митрального или трикуспидального клапана возникает вопрос: «Возьмут ли меня в армию с таким диагнозом?» Ответ на него не так прост.

При пролапсе митрального клапана 1-й и 2-й степени без регургитации (или с регургитацией 0-I-II степени), не приводящем к нарушениям сердечной функции, призывник считается годным к службе. Этот тип пролапса рассматривается как анатомическая особенность сердца.

Согласно требованиям «Расписания болезней» (статья 42), призывник может быть признан непригодным к военной службе в следующих случаях:

- У него должен быть установлен диагноз: «Первичный пролапс МК 3-й степени. Сердечная недостаточность I-II функционального класса».

- Диагноз должен быть подтвержден эхокардиографическим исследованием и холтеровским мониторингом, которые фиксируют следующие показатели:

- Снижена скорость укорачивания миокардиальных волокон во время кровообращения;

- Образуются потоки регургитации над аортальным и митральным клапанами;

- Предсердия и желудочки увеличены как в систолу, так и в диастолу;

- Значительно снижен выброс крови во время сокращения желудочка.

- Показатель переносимости физической нагрузки по результатам велоэргометрии должен быть низким.

Важно отметить, что состояние «Сердечная недостаточность» делится на четыре функциональных класса. Из них только три могут стать основанием для освобождения от военной службы.

- I функциональный класс — призывник считается годным к службе, но с ограничениями. На решение призывной комиссии могут повлиять сопутствующие симптомы, затрудняющие физическую нагрузку.

- При II функциональном классе призывнику присваивается категория годности «В», что означает, что он годен к службе только в условиях военного времени или при чрезвычайных ситуациях.

- Только III и IV функциональные классы обеспечивают полное освобождение от военной службы.

Пролапс митральный, трикуспидальный, аортальный и здоровье человека

Сердечные клапаны — это заслонки, контролирующие движение крови между четырьмя камерами сердца. Два клапана расположены между желудочками и крупными сосудами (легочной артерией и аортой), а два других регулируют поток крови от предсердий к желудочкам: слева — митральный, справа — трикуспидальный. Митральный клапан состоит из передней и задней створок, и патология может затрагивать как одну, так и обе из них. Слабость соединительной ткани приводит к тому, что створки не могут оставаться закрытыми, и под давлением крови они прогибаются внутрь левого предсердия. В результате часть крови может двигаться в обратном направлении. Обратный ток может возникать даже при нарушении работы одной из створок.

Пролапс митрального клапана (ПМК) может сопровождаться пролапсом трикуспидального клапана, который находится между правым предсердием и желудочком. Этот клапан предотвращает обратный ток венозной крови в правое предсердие. Причины, механизмы развития, диагностика и лечение пролапса трикуспидального клапана аналогичны таковым для митрального клапана. Если пролапс затрагивает оба клапана, это считается комбинированным пороком сердца.

Пролапс митрального клапана небольшой и умеренной степени встречается довольно часто даже у здоровых людей. Он не представляет опасности для здоровья, если наблюдается регургитация 0-I-II степени. Первичный пролапс 1-й и 2-й степени без регургитации классифицируется как малые аномалии развития сердца (МАРС). Не стоит паниковать при его обнаружении, так как в отличие от других патологий, прогрессирование ПМК и регургитация не наблюдаются.

Однако стоит насторожиться, если у вас диагностирован приобретенный или врожденный ПМК с регургитацией III и IV степени. Это серьезные пороки сердца, требующие хирургического вмешательства, так как увеличение объема остаточной крови приводит к растяжению камеры левого предсердия и утолщению стенки желудочка. Это создает значительные нагрузки на сердце, что может привести к сердечной недостаточности и другим осложнениям.

К редким сердечным патологиям относятся пролапс аортального клапана и клапана легочной артерии. Обычно они не проявляются ярко выраженными симптомами. Лечение направлено на устранение причин, вызывающих эти аномалии, и предотвращение возможных осложнений.

Если вам поставили диагноз пролапс митрального или другого сердечного клапана, не стоит паниковать. В большинстве случаев эта аномалия не вносит серьезных изменений в работу сердца, и вы можете продолжать вести привычный образ жизни. Главное — навсегда отказаться от вредных привычек, которые могут сократить жизнь даже абсолютно здоровому человеку.

Видео: пролапс митрального клапана в телепрограмме

Видео: лекция о пролапсе митрального клапана

Вопрос-ответ

Что нельзя делать при пролапсе митрального клапана?

Рекомендуют прекратить курить, пить крепкий чай и кофе, исключить алкоголь. Специальные препараты обычно назначают при болезнях 2 и 3 степеней. Но на сам клапан таблетки не могут повлиять: они лишь снимают симптомы.

Каковы стадии пролапса митрального клапана?

1-я степень (легкая) – клапан провисает в полость предсердия менее чем на 5 мм. 2-я степень (умеренная) – отмечается пролабирование створок от 5 до 10 мм. 3-я степень (значительная) – створки провисают более чем на 10 мм.

Чем опасен пролапс митрального клапана сердца?

ПМК в большинстве случаев протекает благоприятно, однако иногда может привести к серьезным осложнениям: фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), характеризующейся беспорядочным сокращением предсердий и нескоординированным сокращением желудочков. Возникает сердечная недостаточность.

Как лечится пролапс митрального клапана?

Лечение может быть консервативным, с применением бета-блокаторов, дезагрегантов, антикоагулянтов и других медикаментов. При тяжелых формах может потребоваться оперативное лечение: пластика или протезирование митрального клапана.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это поможет выявить пролапс митрального клапана на ранних стадиях и начать необходимое лечение.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, такие как учащенное сердцебиение, одышка или боли в груди. Если вы заметили их, не откладывайте визит к врачу, так как это может быть признаком ухудшения состояния.

СОВЕТ №3

Следите за своим образом жизни: сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек помогут поддерживать здоровье сердца и снизить риск осложнений, связанных с пролапсом митрального клапана.

СОВЕТ №4

Если вам поставили диагноз пролапс митрального клапана, обсудите с врачом возможные ограничения в физической активности и занятия спортом. Это поможет избежать ненужного стресса на сердце и сохранить ваше здоровье.