Причины и виды лейкоареоза

Разрежение нервной ткани может проявляться как в диффузной, так и в очаговой форме, затрагивая белое вещество под корковым слоем, вокруг желудочков или в других областях мозга. Это состояние часто обнаруживается при инфарктах головного мозга.

К основным факторам риска лейкоареоза относятся:

- Артериальная гипертензия;

- Сахарный диабет;

- Атеросклероз;

- Курение;

- Хроническое алкогольное отравление;

- Пожилой возраст.

Среди непосредственных причин возникновения лейкоареоза выделяют:

- Поражение сосудов головного мозга;

- Инсульты;

- Болезнь Альцгеймера;

- Болезнь Бинсвангера;

- Демиелинизирующие заболевания и некоторые инфекции.

Наиболее выраженный лейкоареоз обычно выявляется при различных формах сосудистой патологии мозга. Более 90% пациентов с деменцией, вызванной нарушением мозгового кровообращения, имеют его признаки. Это изменение считается характерным проявлением гипертензивной энцефалопатии, сопровождающейся поражением артериол из-за повышенного давления. Таким образом, основным фактором риска является артериальная гипертензия.

Кроме сосудистых нарушений, лейкоареоз также наблюдается при рассеянном склерозе и метаболических нарушениях, связанных с алкоголизмом и хроническими интоксикациями. Примерно треть пациентов с болезнью Альцгеймера также страдает от лейкоареоза.

Существуют данные, указывающие на влияние нарушений гемостаза. Например, патология тромбоцитов, при которой происходит их избыточное «слипание» в микроциркуляторных сосудах, часто сопровождается диффузным лейкоареозом. Увеличение уровня гомоцистеина в крови также связывают с потенциальным риском поражения мозга. Некоторые исследования показывают, что ночной храп с кратковременной остановкой дыхания во сне (апноэ) может способствовать повышению артериального давления, снижению кровотока в мелких сосудах мозга и развитию лейкоареоза.

Локализация лейкоареоза может быть следующей:

- Перивентрикулярный;

- Субкортикальный.

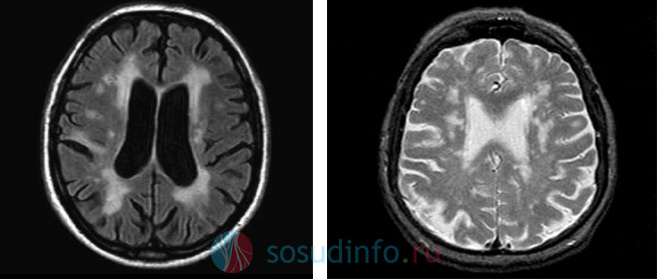

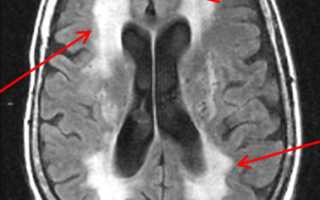

Перивентрикулярный лейкоареоз выявляется по краям боковых желудочков мозга и может проявляться равномерно или в виде очагов. Разрежение нервной ткани вокруг передних рогов боковых желудочков имеет характерный вид «шапочки» или «ушек» при проведении МРТ.

Субкортикальный вариант патологии затрагивает структуры белого вещества под корой головного мозга. Он может проявляться в виде мелких очагов лейкоареоза, равномерно распределенных по подкорковым тканям, или в виде сливающихся участков разрежения нервной ткани.

Структурные изменения при лейкоареозе включают частичную утрату нейронов и их отростков в пораженной области, распад миелиновых оболочек, необходимых для передачи нервных импульсов, а также разрушение волокон белого вещества, составляющих важные проводящие пути. Возможен отек нервной ткани с расширением внеклеточных и околососудистых пространств, образованием мелких кист. Диффузные процессы при лейкоареозе происходят на фоне очаговых изменений – так называемых лакунарных инфарктов, без четко определенных полей некроза. В результате этих процессов возникает спонгиоз, когда мозговая ткань напоминает пористую губку.

Перивентрикулярный лейкоареоз чаще всего является следствием отека мозга, диффузной ишемии и нарушений циркуляции жидкости в мозговых желудочках. Мелкие рассеянные очаги лейкоареоза могут возникать из-за расширения околососудистых пространств, тогда как более крупные зоны поражения обычно связывают с перенесенными инсультами и лакунарными инфарктами.

Диффузный субкортикальный лейкоареоз обусловлен недостатком кровообращения в микроциркуляторном русле и конечных артериолах, которые не имеют коллатералей. Во время сна, а также в моменты повышения или понижения артериального давления сосуды не успевают компенсировать недостаток поступающей крови, что приводит к гипоксии мозговой ткани, гибели нейронов и распаду их отростков. Характерным признаком является двусторонний характер поражения, начинающийся перивентрикулярно и распространяющийся на оба полушария.

Лейкоареоз представляет собой патологическое состояние, характеризующееся изменениями белого вещества головного мозга. Врачи отмечают, что основными причинами его возникновения являются сосудистые нарушения, такие как гипертония и атеросклероз, а также возрастные изменения. Признаки заболевания могут варьироваться от легкой когнитивной дисфункции до выраженных неврологических симптомов, таких как нарушения памяти и внимания. Лечение лейкоареоза направлено на устранение основных причин, включая контроль артериального давления и коррекцию метаболических нарушений. Врачи подчеркивают, что существуют различные формы заболевания, и прогноз зависит от степени поражения мозга и своевременности лечения. Раннее обращение к специалистам может значительно улучшить качество жизни пациентов и замедлить прогрессирование болезни.

Проявления лейкоареоза

Лейкоареоз не является отдельным заболеванием, а представляет собой симптом, связанный с диффузным поражением белого вещества головного мозга. Это нарушает координацию работы коры и подкорковых структур. На развитие этого состояния влияют основные заболевания, такие как инсульт, энцефалопатия и болезнь Альцгеймера.

На протяжении длительного времени лейкоареоз может не проявляться симптомами. Если он является естественным признаком старения, выраженные симптомы могут отсутствовать. Однако прогрессирование поражения нервной ткани мозга приводит к ухудшению психического состояния, интеллекта и двигательных функций.

Поскольку лейкоареоз затрагивает белое вещество мозга, которое содержит проводящие пути, основным проявлением этой патологии становится нарушение координации работы коры и подкорки, что может привести к деменции.

Симптоматика лейкоареоза проходит несколько этапов:

- На начальной стадии наблюдаются незначительные симптомы энцефалопатии: ухудшается память и внимание, пациент становится рассеянным, могут возникать головные боли, головокружение и быстрая утомляемость. Эмоциональное состояние также страдает, появляется склонность к апатии и депрессии.

- При умеренном лейкоареозе клинические проявления становятся более выраженными: память значительно ухудшается, пациенту трудно сосредоточиться, страдает мышление и интеллект, психоэмоциональное состояние. Больные становятся апатичными, медлительными, не критичными к своим действиям и высказываниям, могут проявлять раздражительность. Двигательные расстройства выражаются в шаткости походки и нарушении равновесия. На этом этапе пациенты еще способны к самообслуживанию, но трудовая деятельность становится затруднительной или невозможной, особенно если работа требует умственных усилий.

- Тяжелая степень лейкоареоза проявляется признаками деменции: пациент теряет понимание происходящего вокруг, не осознает свои действия, не ориентируется во времени и пространстве. Речь может стать бессвязной или полностью отсутствовать. Больные становятся апатичными и безразличными к окружающим, теряют навыки самообслуживания. Двигательные расстройства могут проявляться в нарушении походки и моторики, возможны парезы и параличи.

Факторы риска, такие как диабет, гипертония и атеросклероз мозговых артерий, могут способствовать более быстрому прогрессированию мозговых расстройств, что в конечном итоге приводит к деменции.

Важно отметить, что поражение нервной ткани при демиелинизирующих заболеваниях отличается от классического течения сосудистой деменции. Например, болезнь Альцгеймера может вызывать более быстрое развитие симптомов нарушения памяти и интеллекта, а рассеянный склероз может иметь волнообразное течение с периодами улучшения и ухудшения. Тем не менее, в любом случае результатом заболеваний, сопровождающихся лейкоареозом, станет слабоумие (деменция).

Деменция, как правило, развивается в три стадии:

- На первой стадии пациент способен к самостоятельной жизни, самообслуживанию и даже труду.

- Вторая стадия требует помощи в быту, особенно при увеличении психических и физических нагрузок.

- На третьей стадии выраженный когнитивный и неврологический дефицит требует постоянного ухода и помощи.

Узнав о возможных признаках лейкоареоза, пациент может впасть в панику, но этого делать не стоит. Во-первых, симптомы проявляются спустя длительное время после начала формирования очагов разрежения ткани мозга. Во-вторых, лейкоареоз сам по себе не возникает и обычно является следствием других серьезных заболеваний сосудов, поэтому клиническая картина будет связана в первую очередь с этими состояниями. В-третьих, изменение образа жизни и правильная профилактика могут значительно улучшить самочувствие и отложить развитие патологии на более поздний срок.

Лейкоареоз — это заболевание, связанное с изменениями белого вещества мозга, часто наблюдаемое у пожилых людей и пациентов с сосудистыми заболеваниями. Основные причины его возникновения включают гипертонию, диабет и атеросклероз, которые приводят к нарушению кровообращения в мозге. Признаки лейкоареоза могут варьироваться, но часто включают когнитивные нарушения, проблемы с памятью и вниманием, а также изменения в настроении. Лечение направлено на устранение факторов риска, таких как контроль артериального давления и уровня сахара в крови, а также на поддерживающую терапию. Существуют разные формы лейкоареоза, от легкой до тяжелой, и прогноз зависит от степени поражения мозга и своевременности лечения. Важно регулярно проходить обследования и следить за состоянием здоровья, чтобы минимизировать последствия этого заболевания.

| Характеристика | Описание | Дополнительная информация |

|---|---|---|

| Что такое лейкоареоз? | Потеря белого вещества головного мозга, проявляющаяся в виде гипер интенсивных сигналов на МРТ. | Не является самостоятельным заболеванием, а скорее маркером повреждения белого вещества. |

| Причины лейкоареоза | Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, диабет, курение, атеросклероз, возраст, генетическая предрасположенность, травмы головы, инфекции ЦНС. | Часто мультифакторная этиология. |

| Признаки лейкоареоза | Часто бессимптомное течение. При выраженном поражении: нарушение памяти, снижение когнитивных функций, нарушение походки, слабость в конечностях, недержание мочи, изменение настроения, депрессия, эпизоды потери сознания. | Симптомы зависят от локализации и степени поражения белого вещества. |

| Формы лейкоареоза | Первичный (идиопатический) и вторичный (симптоматический). Различают также диффузный и очаговый лейкоареоз. | Классификация основана на этиологии и характере поражения. |

| Лечение лейкоареоза | Лечение направлено на устранение основной причины. Контроль артериального давления, лечение диабета, отказ от курения, статинтерапия, лечение сопутствующих заболеваний. В некоторых случаях – симптоматическая терапия. | Нет специфического лечения лейкоареоза как такового. |

| Прогноз | Зависит от причины, степени поражения и наличия сопутствующих заболеваний. При своевременном лечении основной причины возможно замедление прогрессирования. | В некоторых случаях возможно развитие деменции. |

Диагностика и лечение лейкоареоза

Диагностика и лечение лейкоареоза

Диагностика лейкоареоза основывается не на клинических проявлениях, которые не являются строго специфичными, а на результатах инструментальных исследований. Наиболее информативным и чувствительным методом является магнитно-резонансная томография (МРТ). Она позволяет определить локализацию изменений, оценить их распространенность и, возможно, происхождение. Однако степень изменений, выявленных на МРТ, не всегда отражает тяжесть состояния пациента.

На МРТ изменения проявляются в виде очагов разрежения белого вещества нервной ткани (гиподенсивные зоны), расположенных вокруг желудочков или подкорково, а также в виде облаковидного лейкоареоза — локальных полей демиелинизации вокруг рогов боковых желудочков, в таламусе, стволе мозга и мозжечке. Часто с появлением зон ишемии наблюдается расширение боковых желудочков и периваскулярных пространств. Наилучшие результаты лейкоареоза можно получить при проведении МРТ в режиме Т2-ВИ.

Другим вариантом диагностики является компьютерная томография (КТ), хотя она менее чувствительна. Тем не менее, КТ позволяет выявить патологию примерно у 90% пациентов с сосудистой деменцией.

Лечение лейкоареоза

Лечение лейкоареоза не имеет строгих схем и зависит от основной патологии. В первую очередь необходимо минимизировать влияние факторов риска: нормализовать образ жизни, контролировать уровень липидов и сахара в крови, отказаться от курения и т.д. Легкие формы лейкоареоза, протекающие без симптомов, не требуют лечения.

Основное направление терапии заключается в поддержании адекватного кровообращения в мозге и улучшении метаболических процессов в нервной ткани. Для этого применяются:

- Гипотензивные препараты различных групп (ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики и др.);

- Ноотропы: пирацетам, ноотропил, фезам, кортексин, церебролизин;

- Витамины группы В;

- Сосудистые средства и препараты, улучшающие обменные процессы: пентоксифиллин, актовегин, милдронат, ницерголин, циннаризин.

На сегодняшний день разработаны комбинированные препараты, которые одновременно оказывают сосудорасширяющее, нейропротекторное и антигипоксическое действие. Примером таких средств может служить препарат, содержащий пирацетам и ноотропил. Для достижения клинического эффекта необходимо длительное применение препарата, не менее месяца.

Улучшая метаболизм в нейронах, пирацетам способствует восстановлению когнитивных функций, улучшая память и умственную работоспособность пациента. Исследования последних лет показывают, что пирацетам эффективен также у пациентов с болезнью Альцгеймера. Кроме метаболического воздействия, пирацетам улучшает микроциркуляцию, предотвращая «склеивание» тромбоцитов и поддерживая жидкое состояние крови в сосудах. Этот эффект позволяет использовать препарат для профилактики инсультов.

Циннаризин воздействует на сосудистые стенки, способствуя их расслаблению, снятию спазма и улучшению кровотока. Совместное применение циннаризина с пирацетамом позволяет уменьшить побочные эффекты каждого из препаратов. Циннаризин начинает действовать быстрее, расширяя сосуды, что делает проникновение пирацетама в ткани более эффективным.

При лейкоареозе важно лечить все сопутствующие заболевания, которые могут усугублять нарушения в работе мозга, такие как гипертония, диабет и атеросклероз. Большинство пациентов нуждаются в назначении антидепрессантов и успокоительных средств.

Ситуация неоднозначна. С одной стороны, своевременная диагностика и лечение дегенеративных заболеваний и сосудистой патологии могут замедлить процесс разрежения белого вещества и «отложить» наступление дисфункции головного мозга. С другой стороны, необратимость неспецифических изменений, потеря нейронов и их отростков, а также нарушение взаимодействия коры и подкорки рано или поздно приводят к деменции. Поэтому пациенты с лейкоареозом, особенно в сочетании с другими структурными изменениями, нуждаются в динамическом наблюдении и контроле.

Наличие лейкоареоза связано с риском развития деменции, что может вызвать вопрос о присвоении пациенту инвалидности. Степень ограничения трудоспособности и бытовых навыков, а также необходимость в посторонней помощи определяют, какая группа инвалидности необходима пациенту.

Профилактика прогрессирования мозговой дисфункции при лейкоареозе включает нормализацию образа жизни, лечение сопутствующих заболеваний и прием ноотропных препаратов. Пациенты должны регулярно проходить обследование у невролога, особенно в пожилом возрасте.

Перейти в раздел:

- Заболевания мозга и сосудов головы, цереброваскулярная диагностика, анатомия, фармакология

Рекомендации читателям СосудИнфо предоставляют профессиональные медики с высшим образованием и опытом работы в данной области.

Вопрос-ответ

Что такое лейкоареоз простыми словами?

Под медицинским термином лейкоареоз (Leuko-araiosis — разрежение/разжижение белого вещества) скрывается аномалия белого вещества головного мозга, которая выявляется методом магнитно-резонансной томографии в режимах подавления импульсов Т2 и FLAIR (TIRM) в виде увеличения МР-сигнала.

Чем опасен лейкоареоз?

Осложнения Лейкоареоз все чаще соотносятся с когнитивными нарушениями или изменениями в поведении пациентов. Клинические проявления в отношении когнитивных функций могут быть как легкими, так и привести к деменции. В основном нарушения проявляются в области скорости когнитивной обработки и исполнительной функции.

Что такое лейкоареоз на КТ?

Лейкоареоз — медицинский рентгенологический термин, обозначающий наблюдаемые по результатам КТ и МРТ патологические изменения в белом веществе головного мозга. Проявляется лейкоареоз в виде точечных или очаговых участков поражения тканей.

Лейкоареоз — это инсульт?

Лейкоареоз встречается чаще и протекает тяжелее у пациентов с ишемическим инсультом или внутримозговым кровоизлиянием, чем у здоровых людей. Лейкоареоз является характерным признаком цереброваскулярных патологий мелких сосудов, приводящих к инсульту, включая гипертоническую артериопатию, церебральную амилоидную ангиопатию и CADASIL.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на ранние признаки лейкоареоза, такие как изменения в когнитивных функциях, проблемы с памятью или концентрацией. Если вы заметили у себя или близких подобные симптомы, не откладывайте визит к врачу для диагностики и консультации.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть факторы риска, такие как гипертония или диабет. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии и начать лечение до появления серьезных осложнений.

СОВЕТ №3

Следите за своим образом жизни: сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек могут значительно снизить риск развития лейкоареоза и других сосудистых заболеваний. Здоровый образ жизни способствует улучшению общего состояния здоровья и профилактике неврологических заболеваний.

СОВЕТ №4

Обсуждайте с врачом возможные варианты лечения и реабилитации, если у вас уже диагностирован лейкоареоз. Индивидуальный подход к терапии, включая медикаментозное лечение и физиотерапию, может существенно улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование заболевания.