Состав плазмы крови

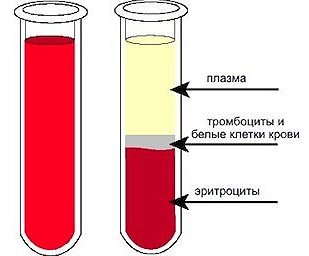

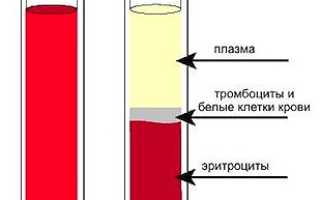

Желтоватая прозрачная жидкость, образующаяся при формировании сгустка в пробирке, называется сывороткой крови. В ней отсутствует коагулируемый белок фибриноген (фактор I), который уходит в сгусток. Если взять кровь в пробирку с антикоагулянтом, она не свернется, и тяжелые форменные элементы оседают на дно. В результате сверху остается желтоватая, но немного мутная жидкость — плазма крови. Мутность плазмы обусловлена содержащимися в ней белками, включая фибриноген (FI).

Состав плазмы крови удивляет своим разнообразием. Она состоит не только из воды (90-93%), но и из компонентов белковой и небелковой природы (до 10%):

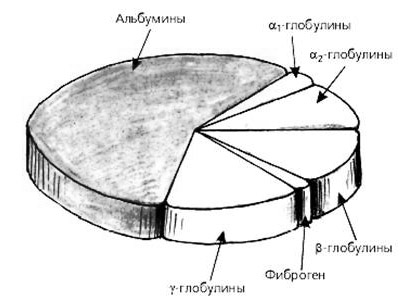

- Белки составляют 7-8% от общего объема жидкой части крови (в одном литре плазмы содержится от 65 до 85 граммов белков; нормальные значения общего белка в крови по биохимическому анализу составляют 65-85 г/л). Основные белки плазмы — альбумины (до 50% от общего объема белков или 40-50 г/л), глобулины (около 2,7%) и фибриноген;

- Другие белковые компоненты (элементы комплемента, липопротеиды, углеводно-белковые комплексы и др.);

- Биологически активные вещества (ферменты, гемопоэтические факторы — гемоцитокины, гормоны, витамины);

- Низкомолекулярные пептиды — цитокины, которые, хотя и являются белками, имеют низкую молекулярную массу. Они в основном вырабатываются лимфоцитами, но и другие клетки крови также участвуют в их производстве. Несмотря на небольшой размер, цитокины выполняют важные функции, обеспечивая взаимодействие иммунной системы с другими системами при активации иммунного ответа;

- Углеводы и липиды, участвующие в обменных процессах организма;

- Продукты обмена, которые выводятся почками (билирубин, мочевина, креатинин, мочевая кислота и др.);

- В плазме крови содержится большинство элементов таблицы Д. И. Менделеева. Некоторые неорганические элементы (натрий, хлор, калий, магний, фосфор, йод, кальций, сера и др.) в виде циркулирующих катионов и анионов легко подсчитываются, тогда как другие (ванадий, кобальт, германий, титан, мышьяк и др.) из-за их незначительного количества трудно поддаются расчету. Тем не менее, на долю всех химических элементов, присутствующих в плазме, приходится от 0,85 до 0,9%.

Таким образом, плазма представляет собой сложную коллоидную систему, в которой «плавает» все, что содержится в организме человека и млекопитающих, а также все, что подлежит удалению.

Вода, являясь источником Н2О для всех клеток и тканей, присутствует в плазме в значительных количествах, обеспечивая нормальный уровень артериального давления (АД) и поддерживая относительно постоянный объем циркулирующей крови (ОЦК).

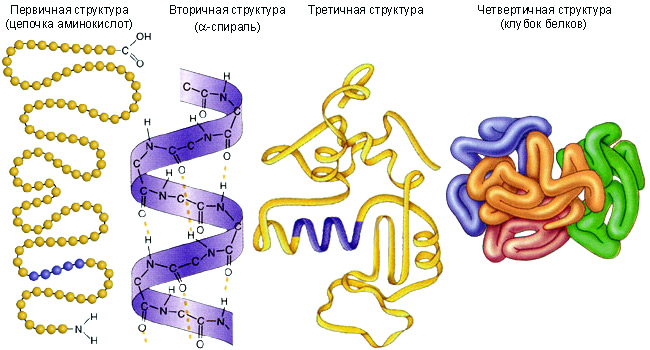

Различаясь по аминокислотным остаткам, физико-химическим свойствам и другим характеристикам, белки формируют основу организма, обеспечивая его жизнедеятельность. Разделив плазменные белки на фракции, можно определить содержание отдельных протеинов, таких как альбумины и глобулины, в плазме крови. Это делается с диагностической целью в лабораториях и в промышленных масштабах для получения ценных лечебных препаратов.

Среди минеральных соединений наибольшую долю в плазме крови занимают натрий и хлор (Na и Cl). Эти элементы составляют примерно по 0,3% минерального состава плазмы, что делает их основными и часто используемыми для восстановления объема циркулирующей крови (ОЦК) при кровопотерях. В таких случаях готовится и вводится доступное и недорогое лекарственное средство — изотонический раствор хлорида натрия. При этом 0,9% раствор NaCl называют физиологическим, хотя это не совсем корректно: физиологический раствор должен содержать не только натрий и хлор, но и другие макро- и микроэлементы, соответствующие минеральному составу плазмы.

Врачи подчеркивают важность плазмы крови как основного компонента, играющего ключевую роль в функционировании организма. Плазма состоит на 90% из воды и содержит различные вещества, включая белки, электролиты, гормоны и питательные вещества. Основные белки плазмы, такие как альбумин, глобулины и фибриноген, выполняют множество функций: альбумин поддерживает осмотическое давление, глобулины участвуют в иммунных реакциях, а фибриноген отвечает за свертываемость крови.

Кроме того, плазма служит транспортной средой для доставки кислорода и питательных веществ к клеткам, а также для удаления продуктов обмена. Врачи отмечают, что плазма используется в медицинской практике для лечения различных заболеваний. Например, плазмаферез позволяет очищать кровь от токсинов и аутоантител, а переливание плазмы может быть жизненно важным при тяжелых травмах или операциях. Таким образом, плазма крови не только поддерживает гомеостаз, но и активно используется в терапии, что подчеркивает ее значимость в медицине.

Видео: что такое плазма крови

| Составной элемент плазмы крови | Функция в организме | Использование (в медицине и исследованиях) |

|---|---|---|

| Вода (90-92%) | Транспорт веществ, терморегуляция | Растворитель для лекарственных препаратов, основа для инфузионных растворов |

| Белки (7-8%) (альбумины, глобулины, фибриноген) | Поддержание онкотического давления, транспорт веществ, иммунитет, свертывание крови | Диагностика заболеваний печени, почек, иммунной системы; фракционирование плазмы для получения отдельных белков (например, альбумина, иммуноглобулинов); лечение шока, ожогов, кровотечений |

| Электролиты (Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3-) | Поддержание водно-солевого баланса, кислотно-щелочного равновесия, нервно-мышечная проводимость | Диагностика электролитных нарушений; коррекция электролитного баланса при различных заболеваниях |

| Глюкоза | Источник энергии для клеток | Диагностика сахарного диабета; контроль уровня глюкозы в крови |

| Липиды (холестерин, триглицериды) | Источник энергии, структурный компонент клеток | Диагностика нарушений липидного обмена; мониторинг эффективности лечения дислипидемий |

| Мочевина, креатинин | Продукты обмена веществ, выводятся почками | Диагностика заболеваний почек; мониторинг функции почек |

| Гормоны | Регуляция различных функций организма | Диагностика эндокринных заболеваний; мониторинг эффективности гормональной терапии |

| Витамины | Участие в метаболических процессах | Диагностика авитаминозов; лечение витаминной недостаточности |

| Газы (O2, CO2) | Транспорт кислорода и углекислого газа | Оценка эффективности дыхания; диагностика дыхательной недостаточности |

Функции плазмы крови обеспечивают белки

Функции плазмы крови определяются её составом, прежде всего белковым. В следующих разделах мы подробнее рассмотрим основные белки плазмы, но сейчас кратко упомянем ключевые задачи, которые выполняет этот биологический материал. Основные функции плазмы крови:

- Транспортная (альбумин, глобулины);

- Дезинтоксикационная (альбумин);

- Защитная (глобулины – иммуноглобулины);

- Коагуляционная (фибриноген, глобулины: альфа-1-глобулин – протромбин);

- Регуляторная и координационная (альбумин, глобулины).

Это краткий обзор функционального назначения жидкости, которая постоянно циркулирует по кровеносным сосудам и обеспечивает нормальное функционирование организма. Однако некоторым её компонентам стоит уделить больше внимания. Например, что читатель может узнать о белках плазмы крови, получив лишь ограниченные сведения? Именно они в первую очередь отвечают за выполнение перечисленных функций плазмы.

Предоставить исчерпывающую информацию о всех особенностях белков плазмы в рамках небольшой статьи сложно. Тем не менее, мы можем познакомить читателя с характеристиками основных протеинов (альбумины, глобулины, фибриноген) и упомянуть о свойствах некоторых других белковых веществ. Эти белки играют важную роль в качественном выполнении своих функциональных обязанностей.

Ниже будут рассмотрены основные белки плазмы, а также представлена таблица с указанием ключевых белков крови и их предназначения.

Плазма крови — это жидкая часть крови, составляющая около 55% её объёма. Она состоит в основном из воды (примерно 90%), а также содержит белки, электролиты, гормоны и питательные вещества. Основные белки плазмы — альбумин, глобулины и фибриноген. Альбумин отвечает за поддержание осмотического давления и транспортировку веществ, глобулины играют важную роль в иммунной системе, а фибриноген участвует в процессе свертывания крови.

Функции плазмы разнообразны: она транспортирует кислород и углекислый газ, питательные вещества и отходы метаболизма, а также регулирует кислотно-щелочной баланс и температуру тела. Плазма также участвует в иммунных реакциях, обеспечивая защиту организма от инфекций.

Использование плазмы в медицине весьма обширно. Плазму применяют для лечения различных заболеваний, включая гемофилию и ожоги, а также в процедурах, таких как плазмаферез, где из организма удаляют токсины и ненужные вещества. Плазма крови также используется для производства лекарств, таких как иммуноглобулины и факторы свертывания.

Таблица 1. Основные белки плазмы крови

| Основные белки плазмы | Нормальное содержание в плазме (г/л) | Основные представители и их функции |

|---|---|---|

| Альбумины | 35 – 55 | Строительный элемент, катализатор иммунных реакций. Выполняет функции транспорта, нейтрализации, регуляции и защиты. |

| Альфа Глобулин α-1 | 1,4 – 3,0 | α1-антитрипсин, α-кислый белок, протромбин, транскортин (переносит кортизол), тироксинсвязывающий белок, α1-липопротеин (транспортирует жиры к органам). |

| Альфа Глобулин α-2 | 5,6 – 9,1 | α-2-макроглобулин (основной белок группы) участвует в иммунном ответе. Гаптоглобин связывает свободный гемоглобин, церулоплазмин переносит медь, аполипопротеин В транспортирует липопротеиды низкой плотности (плохой холестерин). |

| Бета Глобулины: β1+β2 | 5,4 – 9,1 | Гемопексин связывает гем гемоглобина, предотвращая потерю железа. β-трансферрин переносит железо, компонент комплемента участвует в иммунных реакциях, β-липопротеиды являются транспортными агентами для холестерина и фосфолипидов. |

| Гамма глобулин γ | 8,1 – 17,0 | Естественные и приобретенные антитела (иммуноглобулины пяти классов: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD) обеспечивают иммунную защиту на уровне гуморального иммунитета и формируют аллергическую реакцию. |

| Фибриноген | 2,0 – 4,0 | Первый фактор системы свертывания крови – FI. |

Альбумины

Альбумины — это простые белки, обладающие уникальными свойствами:

- Высокая устойчивость в растворах и хорошая растворимость в воде.

- Способность переносить низкие температуры без потери качеств, даже при многократном замораживании.

- Сохранение структуры при сушке.

- Устойчивость к нагреванию до 60ᵒС в течение 10 часов, что критично для других белков.

Эти свойства альбуминов обусловлены большим количеством полярных боковых цепей в их молекуле. Основные функции альбуминов в плазме крови включают:

- Участие в водном обмене: альбумины поддерживают необходимый объем жидкости и обеспечивают до 80% общего коллоидно-осмотического давления крови.

- Транспортировка веществ, плохо растворимых в воде, таких как жиры и билирубин. Билирубин, связываясь с альбуминами, становится безопасным для организма и транспортируется в печень.

- Взаимодействие с макро- и микроэлементами (кальций, магний, цинк и др.) и лекарственными средствами.

- Связывание токсичных веществ в тканях, куда альбумины могут беспрепятственно проникать.

- Перенос углеводов.

- Связывание и транспортировка свободных жирных кислот (ЖК) — до 80%, которые направляются в печень и другие органы из жировых запасов, предотвращая негативное влияние на эритроциты и гемолиз.

- Защита клеток печени от жирового гепатоза и перерождения, а также предотвращение образования атеросклеротических бляшек.

- Регуляция активности некоторых веществ в организме: альбумины помогают направить действие ферментов, гормонов и антибактериальных препаратов, снижая их активность в связанном состоянии.

- Поддержание оптимального уровня катионов и анионов в плазме, защита от негативного воздействия солей тяжелых металлов (комплексируя с ними через тиоловые группы) и нейтрализация вредных веществ.

- Участие в катализе иммунологических реакций (антиген→антитело).

- Поддержание стабильности рН крови: плазменные белки являются четвертым компонентом буферной системы.

- Участие в «строительстве» тканевых белков: альбумины вместе с другими белками служат резервом «стройматериалов» для этого важного процесса.

Альбумин синтезируется в печени. Средний срок полужизни этого белка составляет от 2 до 2,5 недель, хотя некоторые молекулы могут существовать всего неделю, а другие — до 3,5 недель. При фракционировании белков из плазмы доноров получают ценный лечебный препарат (5%, 10% и 20% раствор) с тем же названием. Альбумин является последней фракцией в этом процессе, поэтому его производство требует значительных трудозатрат и ресурсов, что обуславливает высокую стоимость препарата.

Показаниями для применения донорского альбумина являются различные, зачастую тяжелые состояния: значительная потеря крови, снижение уровня альбумина и коллоидно-осмотического давления в результате различных заболеваний.

Глобулины

Эти белки занимают меньшую долю по сравнению с альбумином, но все же имеют значительное присутствие среди других протеинов. В лабораторных условиях глобулины делятся на пять фракций: α-1, α-2, β-1, β-2 и γ-глобулины. В производственных условиях для получения препаратов из фракций II и III выделяются гамма-глобулины, которые применяются для лечения заболеваний, связанных с нарушениями иммунной системы.

В отличие от альбуминов, глобулины не растворяются в воде. Однако нейтральные соли и слабые основания подходят для создания раствора этих белков.

Глобулины являются важными плазменными протеинами и чаще всего представляют собой белки острого воспалительного процесса. Несмотря на то, что их содержание составляет около 3% от общего количества плазменных белков, они выполняют ключевые функции для организма человека:

- Альфа-глобулины участвуют во всех воспалительных реакциях (в биохимическом анализе крови наблюдается увеличение α-фракции).

- Альфа- и бета-глобулины, входя в состав липопротеинов, выполняют транспортные функции. Жиры в свободном состоянии в плазме встречаются крайне редко; обычно после употребления жирной пищи холестерин и другие липиды связаны с глобулинами, образуя растворимую в воде форму, которая легко транспортируется между органами.

- α- и β-глобулины участвуют в обмене холестерина, что определяет их роль в развитии атеросклероза. Поэтому при патологиях, сопровождающихся накоплением липидов, наблюдается увеличение значений бета-фракции.

- Глобулины (фракция альфа-1) переносят витамин В12 и некоторые гормоны.

- Альфа-2-глобулин входит в состав гаптоглобина, который активно участвует в окислительно-восстановительных процессах. Этот острофазный белок связывает свободный гемоглобин, предотвращая потерю железа из организма.

- Часть бета-глобулинов совместно с гамма-глобулинами обеспечивает иммунную защиту организма, выступая в роли иммуноглобулинов.

- Представители альфа, бета-1 и бета-2-фракций переносят стероидные гормоны, витамин А (каротин), железо (трансферрин) и медь (церулоплазмин).

Очевидно, что внутри своей группы глобулины имеют различия, прежде всего, в функциональном назначении.

С возрастом или при определенных заболеваниях печень может начать производить аномальные глобулины альфа и бета. Это приводит к изменению пространственной структуры макромолекул белков и негативно сказывается на функциональных возможностях глобулинов.

Гамма-глобулины

Гамма-глобулины — это белки, содержащиеся в плазме крови, которые отличаются низкой электрофоретической подвижностью. Они составляют основную часть как естественных, так и приобретенных (иммунных) антител. Гамма-глобулины, вырабатываемые организмом в ответ на контакт с чуждыми антигенами, называются иммуноглобулинами (Ig).

С появлением цитохимических методов в лабораторной практике стало возможным анализировать сыворотку для определения иммунных белков и их концентраций. Не все иммуноглобулины имеют одинаковую клиническую значимость, так как их существует пять классов. Уровень содержания этих белков в плазме зависит от возраста и может изменяться в различных ситуациях, таких как воспалительные процессы или аллергические реакции.

Таблица 2. Классы иммуноглобулинов и их характеристика

| Класс иммуноглобулинов (Ig) | Процентное содержание в плазме (сыворотке) | Основные функции |

|---|---|---|

| G | Около 75% | Антитоксины и антитела против вирусов и грамположительных бактерий; |

| A | Около 13% | Антитела, связанные с инсулиновой реакцией при диабете, а также против капсульных микроорганизмов; |

| M | Около 12% | Направлены на вирусы и грамотрицательные бактерии, включая антитела Форсмана и Вассермана. |

| E | 0,0% | Реагины, специфические антитела к определённым аллергенам. |

| D | Обнаруживаются у эмбрионов, детей и взрослых в следовых количествах | Не учитываются из-за отсутствия клинической значимости. |

Уровень различных классов иммуноглобулинов у детей младшего и среднего возраста значительно колеблется. Особенно это касается иммуноглобулинов класса G, где показатели могут достигать 16 г/л. После 10 лет, когда все необходимые прививки сделаны и основные детские инфекции перенесены, уровень Ig (включая IgG) начинает снижаться и устанавливается на уровне, характерном для взрослых:

- IgM – 0,55 – 3,5 г/л;

- IgA – 0,7 – 3,15 г/л;

- IgG – 0,7 – 3,5 г/л;

Фибриноген

Первый фактор свертывания (FI – фибриноген)

Первый фактор свертывания, фибриноген, представляет собой белок, который при образовании сгустка превращается в фибрин, формируя сверток. Наличие фибриногена в плазме крови отличает её от сыворотки и делает его важным компонентом глобулинов.

Фибриноген легко осаждается с помощью 5% этанола, что используется в процессе фракционирования белков, а также полунасыщенным раствором хлорида натрия, обработкой плазмы эфиром и повторным замораживанием. Этот белок термолабилен и полностью сворачивается при температуре 56 градусов по Цельсию.

Без фибриногена невозможно образование фибрина, что делает его ключевым элементом в остановке кровотечения. Преобразование фибриногена в фибрин происходит с участием тромбина (фибриноген → промежуточный продукт – фибриноген В → агрегация тромбоцитов → фибрин). Начальные этапы полимеризации фактора свертывания могут быть обратимыми, однако под воздействием фибринстабилизирующего фермента (фибриназа) происходит стабилизация, и обратная реакция становится невозможной.

Основная функция фибриногена заключается в участии в процессе свертывания крови, но у него есть и другие полезные свойства. Он укрепляет стенки сосудов, выполняя небольшой «ремонт», прилипая к эндотелию и закрывая мелкие дефекты, которые могут возникать в течение жизни человека.

Белки плазмы в качестве лабораторных показателей

В лабораторных условиях для оценки концентрации белков плазмы можно использовать как плазму (кровь берется в пробирку с антикоагулянтом), так и сыворотку, отобранную в сухую посуду. Белки сыворотки аналогичны плазменным белкам, за исключением фибриногена, который отсутствует в сыворотке, так как без антикоагулянта он участвует в образовании сгустка. Уровни основных белковых компонентов могут изменяться при различных заболеваниях.

Повышение уровня альбумина в сыворотке или плазме — редкое явление, наблюдаемое при обезвоживании или введении альбумина в больших дозах. Снижение концентрации альбумина может указывать на снижение функциональной активности печени, проблемы с почками или нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Изменения в белковых фракциях могут сигнализировать о различных патологических процессах. Например, увеличение альфа-1- и альфа-2-глобулинов может свидетельствовать об остром воспалении в органах дыхания (бронхи, легкие), затрагивающем выделительную систему (почки) или сердечную мышцу (инфаркт миокарда).

Фракция гамма-глобулинов (иммуноглобулинов) играет важную роль в диагностике заболеваний. Определение антител позволяет выявить инфекционное заболевание и различить его стадию. Более детальную информацию об изменениях уровней различных белков (протеинограмма) читатели могут найти в отдельной статье о глобулинах.

Отклонения от нормального уровня фибриногена могут проявляться нарушениями в системе гемокоагуляции, поэтому этот белок является важным показателем свертываемости крови (коагулограмма, гемостазиограмма).

При анализе сыворотки с использованием определенных методов можно выявить практически любые белки, важные для диагностики заболеваний. Например, определяя концентрацию бета-глобулина или острофазного белка, врач может оценить степень связывания протеином трехвалентного железа, высвобождающегося из красных кровяных клеток, так как свободное Fe3+ может быть токсичным для организма.

Анализ сыворотки для определения острофазного белка, металлогликопротеина и переносчика меди помогает диагностировать серьезные заболевания, такие как болезнь Коновалова-Вильсона (гепатоцеребральная дегенерация).

Таким образом, исследуя плазму или сыворотку, можно определить как жизненно важные белки, так и те, которые появляются в крови в результате патологических процессов (например, С-реактивный белок).

Плазма крови – лечебное средство

Заготовка плазмы для медицинских целей началась в 30-х годах XX века. В настоящее время нативная плазма, получаемая методом спонтанного оседания форменных элементов в течение двух суток, не используется. Вместо устаревших методов применяются современные технологии разделения крови, такие как центрифугирование и плазмаферез. После заготовки кровь центрифугируется, в результате чего она делится на компоненты: плазму и форменные элементы. Жидкая часть крови, полученная таким образом, обычно замораживается и хранится в условиях карантина, чтобы избежать риска заражения гепатитами, особенно гепатитом С с длительным инкубационным периодом. Замораживание при очень низких температурах позволяет сохранять плазму в течение года и более, что дает возможность использовать её для производства различных препаратов, таких как криопреципитат, альбумин, гамма-глобулин, фибриноген и тромбин.

Сегодня жидкая часть крови для переливаний чаще всего получается с помощью плазмафереза, который является наиболее безопасным для доноров. Форменные элементы, отделенные в процессе центрифугирования, возвращаются обратно в организм донора через внутривенное введение, а потерянные с плазмой белки быстро восстанавливаются, не нарушая нормальное функционирование организма.

Помимо свежезамороженной плазмы, используемой при различных заболеваниях, в медицинской практике также применяется иммунная плазма, получаемая после иммунизации донора определенной вакциной, например, стафилококковым анатоксином. Эта плазма, обладающая высоким титром антистафилококковых антител, используется для производства антистафилококкового гамма-глобулина (иммуноглобулин человека антистафилококковый). Изготовление этого препарата требует значительных трудовых и материальных затрат, а сырьем служит плазма крови доноров.

Существует также антиожоговая плазма, представляющая собой своего рода иммунную среду. Долгое время наблюдалось, что кровь людей, переживших ожоги, вначале обладает токсическими свойствами. Однако спустя месяц в ней начинают появляться ожоговые антитоксины (бета- и гамма-глобулины), которые могут помочь другим пострадавшим в остром периоде ожоговой болезни.

Получение такого лечебного средства сопряжено с определенными трудностями. Несмотря на то что в процессе восстановления потерянная жидкая часть крови может быть восполнена донорской плазмой, организм людей с ожогами испытывает белковое истощение. Донор должен быть не только взрослым, но и здоровым, а его плазма должна содержать определенный титр антител (не менее 1:16). Иммунная активность плазмы у реконвалесцентов сохраняется примерно два года, и через месяц после выздоровления её можно забирать у доноров-реконвалесцентов без компенсации.

Для людей, страдающих гемофилией или другими нарушениями свертываемости крови, связанными со снижением антигемофильного фактора (FVIII), фактора фон Виллебранда (ФВ, VWF) и фибриназы (фактор XIII, FXIII), из донорской плазмы готовится гемостатическое средство, известное как криопреципитат. Его активным компонентом является фактор свертывания VIII.

Видео: о сборе и использовании плазмы крови

Фракционирование белков плазмы в промышленных масштабах

Тем временем применение цельной плазмы в современных условиях не всегда оправдано. Это касается как терапевтических, так и экономических аспектов. Каждый плазменный белок обладает уникальными физико-химическими и биологическими свойствами. Вводить такой ценный продукт человеку, нуждающемуся в конкретном белке плазмы, а не в ее полном составе, не имеет смысла и является дорогостоящим. Таким образом, одна и та же доза жидкой части крови, разделенная на компоненты, может быть полезна нескольким пациентам, а не одному.

Промышленное производство препаратов стало возможным благодаря исследованиям ученых Гарвардского университета, начавшимся в 1943 году. Основой фракционирования белков плазмы стал метод Кона, который заключается в осаждении фракций протеинов путем ступенчатого добавления этилового спирта (начальная концентрация – 8%, конечная – 40%) при низких температурах (-3ºС на первом этапе, -5ºС на последнем). Хотя метод претерпел модификации, он по-прежнему используется для получения препаратов крови по всему миру. Вот его краткая схема:

- На первом этапе осаждается белок (осадок I) – этот продукт после специальной обработки будет использоваться в лечебной практике под собственным названием или войдет в состав набора для остановки кровотечений, известного как «Фибриностат»;

- Второй этап включает супернатант II + III – эта фракция будет использована для производства препарата или выпущена как лечебное средство. В любом случае, из супернатанта, полученного на втором этапе, можно создать препарат с высоким содержанием антимикробных и антивирусных антител;

- Третья и четвертая стадии необходимы для получения осадка V (с примесью глобулинов);

- 97–100% выход достигается только на завершающем этапе, после чего с альбумином еще предстоит долго работать, прежде чем он поступит в лечебные учреждения (5, 10, 20% альбумин).

Однако это лишь краткая схема; на самом деле процесс производства занимает много времени и требует участия большого числа специалистов с различной квалификацией. На всех этапах создания будущего ценного лекарства осуществляется постоянный контроль со стороны различных лабораторий (клинической, бактериологической, аналитической), так как все параметры готового препарата крови должны строго соответствовать характеристикам трансфузионных сред.

Таким образом, плазма не только обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, но и может служить важным диагностическим критерием, отражающим состояние здоровья, а также спасать жизни благодаря своим уникальным свойствам. И это далеко не все о плазме крови. Мы не стали углубляться в полное описание всех ее белков, макро- и микроэлементов и функций, так как все ответы на оставшиеся вопросы можно найти на страницах СосудИнфо.

Перейти в раздел:

- Кровь и её заболевания, компоненты, анализы, биохимия

Рекомендации читателям СосудИнфо предоставляют профессиональные медики с высшим образованием и опытом работы в данной области.

Вопрос-ответ

Что такое плазма крови и её функции?

Плазма крови представляет собой жидкость, в которой могут перемещаться клетки. С плазмой к клеткам организма доставляются питательные вещества, а из клеток, в свою очередь, выводятся продукты распада. Плазма состоит главным образом из воды, белков и свертывающих веществ.

Какие функции выполняют белки плазмы крови?

Обеспечивают иммунную защиту организма – иммуноглобулины, факторы системы комплемента, трансферрин и пропердин. Обеспечивают неспецифическую защиту организма при повреждении тканей – белки острой фазы.

Какова функция белка плазмы?

Белки плазмы крови жизненно важны для транспортировки питательных веществ, гормонов и продуктов жизнедеятельности. Они также играют ключевую роль в свертывании крови, иммунной защите и поддержании баланса жидкости в организме.

Что такое плазма крови?

Макроскопически представляет собой однородную, несколько мутную (иногда почти прозрачную) желтоватую жидкость, собирающуюся в верхней части сосуда с кровью после осаждения форменных элементов. Гистологически плазма является межклеточным веществом жидкой ткани крови. Центрифуги-сепараторы выделяют из крови плазму.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите состав плазмы крови, чтобы лучше понимать, как различные компоненты, такие как альбумин, глобулины и фибриноген, влияют на здоровье. Это поможет вам осознанно подходить к вопросам питания и поддержания водно-электролитного баланса.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования, чтобы контролировать уровень белков в плазме крови. Это важно для раннего выявления возможных заболеваний, таких как болезни печени или почек, которые могут влиять на состав плазмы.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на свой рацион питания. Употребление продуктов, богатых белками, витаминами и минералами, способствует нормализации состава плазмы крови и улучшению ее функций в организме.

СОВЕТ №4

Если вы планируете донорство крови, ознакомьтесь с процессом и его значением. Донорство не только помогает другим, но и позволяет вам лучше понять состояние своего здоровья и состав плазмы.