Причины ишемических поражений мозга

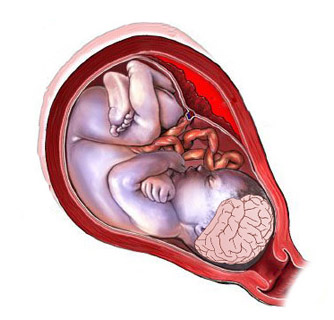

Энцефалопатия гипоксически-ишемического происхождения возникает под воздействием негативных факторов, влияющих на плод в течение беременности, а также в результате неблагоприятных условий во время родов и в раннем послеродовом периоде:

- Хронические заболевания матери, нарушающие кровообращение в плаценте и обмен веществ, такие как сердечная недостаточность при пороках сердца, анемия, легочные заболевания, гипотиреоз и другие;

- Острые инфекции или обострения хронических инфекционных заболеваний во время беременности;

- Существенные нарушения в питании, употребление алкоголя и курение будущей матери;

- Молодой или преклонный возраст беременной женщины;

- Наследственные заболевания и метаболические расстройства;

- Гестозы, угроза выкидыша, хроническая фетоплацентарная недостаточность;

- Проблемы во время родов — слабость родовой деятельности, стремительные роды, использование акушерских щипцов или вакуум-экстракции;

- Воздействие радиации, токсические вещества, применение некоторых медикаментов во время беременности;

- Недоношенность новорожденного.

Таким образом, любое негативное воздействие на беременную женщину, включая стрессовые ситуации, может привести к нарушениям в развитии мозга ребенка, фетоплацентарной недостаточности и перинатальной энцефалопатии. Однако врачам часто не удается установить четкую связь между патологией и конкретным неблагоприятным фактором.

Для объективной оценки степени повреждения мозга используется шкала Апгар, которая учитывает активность, рефлексы новорожденного, цвет кожи, а также работу сердца и легких. На основании этих данных можно сделать выводы о степени гипоксии. Чем выше балл, тем лучше состояние малыша, в то время как значение 3 и ниже указывает на высокий риск перинатального поражения нервной системы из-за глубокой гипоксии, что требует экстренной медицинской помощи.

Тем не менее, высокие показатели по данной шкале не всегда гарантируют полное здоровье, так как симптомы могут проявиться спустя неделю после рождения. Своевременная медицинская помощь и высокие адаптационные способности мозга ребенка способствуют благоприятному исходу и снижению вероятности неврологических нарушений у многих детей.

Перинатальная энцефалопатия (ПЭ) представляет собой серьезное состояние, возникающее в результате повреждения головного мозга плода или новорожденного. Врачи отмечают, что развитие ПЭ может быть связано с различными факторами, включая гипоксию, инфекции и травмы во время родов. Проявления заболевания варьируются от легких неврологических нарушений до тяжелых форм с выраженной задержкой развития.

Диагностика ПЭ основывается на клинических данных, нейровизуализации и оценке неврологического статуса. Врачи подчеркивают важность раннего выявления и комплексного подхода к лечению, который может включать медикаментозную терапию, физиотерапию и реабилитацию. Прогноз зависит от степени повреждения и своевременности вмешательства, однако при адекватной помощи многие дети могут достичь значительных успехов в развитии.

Симптоматика энцефалопатии детского возраста

Энцефалопатия гипоксически-ишемического происхождения проходит через несколько этапов, каждый из которых имеет свои клинические проявления, тяжесть состояния и возможные последствия:

- Острый — в течение первого месяца жизни;

- Восстановительный — до года у доношенных детей и до двух лет у недоношенных;

- Резидуальные изменения.

Часто наблюдается сочетание различных синдромов поражения мозга, которые могут проявляться в разной степени. Для каждого из них разработаны свои схемы лечения и определены прогнозы.

При постгипоксической энцефалопатии могут наблюдаться синдромы угнетения мозга, вплоть до комы, а также повышенная нервная и рефлекторная возбудимость, судороги и внутричерепная гипертензия, вызванная гидроцефалией.

Эти синдромы могут сохраняться, хотя их выраженность может снижаться под воздействием терапии. Также могут проявляться вегетативные и висцеральные расстройства, а также заметное отставание в психомоторном развитии.

Состояние может сопровождаться задержкой психомоторного и речевого развития, гиперактивностью, неврастенией и вегетативной дисфункцией. В тяжелых случаях могут сохраняться судороги и гидроцефалия. Одним из самых серьезных проявлений этого этапа является стойкий церебральный паралич.

Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости включает:

- Увеличение спонтанных движений и врожденных рефлексов;

- Беспокойство, плач, короткий и неглубокий сон;

- Длительное бодрствование и трудности с засыпанием;

- Изменения мышечного тонуса, дрожь подбородка, рук или ног.

У недоношенных детей с данным синдромом высок риск возникновения судорог, которые могут спровоцироваться раздражающими факторами, такими как повышенная температура. При неблагоприятном течении заболевания может развиться эпилепсия после года.

Судорожный синдром — еще один характерный признак постгипоксической энцефалопатии. Он может проявляться в любом возрасте и имеет разнообразные формы — от сгибательных и наклонных движений головы с повышением тонуса конечностей до генерализованных судорог с потерей сознания. В младенчестве бывает сложно оценить степень и природу судорог без дополнительных диагностических методов.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром возникает из-за избытка ликвора (аномалии его продукции или всасывания), что приводит к повышению внутричерепного давления. Это состояние проявляется выпячиванием и пульсацией родничков, увеличением размера головы младенца, что не соответствует возрастным нормам. Дети с гидроцефалией часто беспокойны, плохо спят и могут часто срыгивать.

Родителям следует помнить, что увеличенная голова может быть связана с индивидуальными особенностями; срыгивания и беспокойство могут быть следствием кишечных колик; а задержка заращивания родничков может указывать на рахит. Поэтому не стоит ставить диагнозы самостоятельно без консультации специалиста и проведения нейросонографии и других обследований.

Кома — это крайне тяжелое проявление поражения мозга, свидетельствующее о глубоком гипоксическом повреждении нейронов. У детей в коме наблюдаются вялость движений или их полное отсутствие, угнетение дыхания, брадикардия, а также отсутствие сосательных и глотательных рефлексов. Возможны судороги. Это состояние требует интенсивной терапии, парентерального питания и постоянного наблюдения. Кома может длиться до двух недель.

Вегетативная дисфункция и расстройства висцеральной иннервации проявляются со второго месяца жизни при наличии гипертензионно-гидроцефального синдрома и других нарушений. Характерны срыгивания, недостаточный прирост массы тела, нарушения сердечного ритма и дыхания, проблемы с терморегуляцией и пищеварением. Часто наблюдаются энтериты и колиты с расстройством стула.

Двигательные изменения становятся заметными уже в первые недели после рождения. Тонус мышц может быть как повышенным, так и пониженным, а движения могут быть замедленными или, наоборот, активными. Этот синдром сопровождается отставанием в психомоторном развитии, речи и интеллекте, так как ребенок не может овладеть моторикой и выполнять целенаправленные движения отдельными группами мышц. Характерны слабая мимика, задержка реакции на зрительные и слуховые раздражители, запоздалое овладение навыками сидения, ползания и ходьбы.

Одним из самых тяжелых проявлений двигательных нарушений является церебральный паралич, который может затрагивать двигательные функции, речь, а также приводить к психической отсталости и косоглазию.

Синдром гиперактивности с дефицитом внимания проявляется примерно к трехлетнему возрасту. Таким детям сложно сосредоточиться на чем-либо, они очень подвижны и неусидчивы, часто отвлекаются, что создает трудности в обучении и воспитании. Двигательная гиперактивность приводит к утомляемости, эмоциональной нестабильности, плохому сну и раздражительности.

Диагностика

Диагноз перинатального повреждения головного мозга устанавливается на основе клинических проявлений и анамнеза, включая особенности протекания беременности и родов. Это может включать случаи гестозов, инфекций, родовых травм и акушерских вмешательств. Вся информация фиксируется в амбулаторной карте и выписке из родильного дома.

Эти данные упрощают диагностику и позволяют точнее определить степень поражения нервной системы, отслеживать динамику заболевания и оценивать эффективность лечения.

Среди инструментальных методов диагностики особую ценность представляют:

- Нейросонография — безопасный метод, который оценивает морфологические и функциональные характеристики мозга и ликворной системы, а также выявляет повреждения и их степень.

- Допплерография — используется для оценки кровообращения в сосудах головного мозга.

- Электроэнцефалография — исследует электрическую активность нейронов, регистрируя потенциалы клеток. Это позволяет оценить зрелость нервных структур, выявить задержки в развитии, асимметрию полушарий и наличие судорожной готовности.

- Видеомониторинг — анализирует непроизвольные движения ребенка для оценки эпилептической активности.

- Электронейромиография — помогает диагностировать нервно-мышечные заболевания, как врожденные, так и приобретенные.

- Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — уточняют анатомические аномалии в строении мозга, но проводятся под наркозом.

- Позитронно-эмиссионная томография — позволяет оценить обменные процессы и скорость кровотока в различных участках головного мозга.

Наиболее распространенными методами диагностики перинатальной энцефалопатии являются те, которые легко воспроизводимы, безопасны и предоставляют обширную информацию о состоянии ребенка и перспективах его лечения.

При гипоксическом поражении мозга обязательно требуется консультация офтальмолога. Оценка состояния глазного дна играет важную роль в диагностике генетических заболеваний, анализе внутричерепного давления и состоянии зрительных нервов.

Перинатальная энцефалопатия (ПЭ) — это состояние, которое вызывает много обсуждений среди родителей и медицинских специалистов. Многие отмечают, что ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении. Симптомы могут варьироваться от легкой гипотонии до более серьезных неврологических нарушений, что делает важным внимательное наблюдение за развитием ребенка. Врачи рекомендуют проводить комплексное обследование, включая нейросонографию и МРТ, чтобы точно оценить состояние малыша. Лечение ПЭ часто включает физиотерапию, медикаментозную терапию и специальные реабилитационные программы. Прогноз зависит от степени поражения и своевременности вмешательства, и многие дети с правильной поддержкой достигают хороших результатов в развитии. Родители, сталкивающиеся с этой проблемой, подчеркивают важность поддержки и информации, чтобы справиться с вызовами, которые ставит перед ними ПЭ.

Чем лечить патологию мозга у детей?

Лечение поражений мозга средней и тяжелой степени в остром периоде проводится в стационаре. При легком течении заболевания неврологи обычно применяют следующие методы:

- Индивидуальная корректировка режима в зависимости от двигательных нарушений и уровня нервно-рефлекторной возбудимости;

- Педагогическая поддержка;

- Массаж и лечебная физкультура;

- Физиотерапевтические процедуры.

В медикаментозной терапии назначаются растительные успокаивающие и мочегонные средства (например, валериана, пустырник), а также в некоторых случаях гомеопатические препараты.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром требует консервативного лечения, которое зависит от уровня давления и симптомов гидроцефалии:

- Подъем головного конца детской кровати на 30 градусов;

- Фитотерапия при легкой степени — использование хвоща полевого, толокнянки и других трав, рекомендованных неврологом;

- Если фитотерапия неэффективна и при умеренном или тяжелом течении болезни применяются медикаменты — диакарб, который уменьшает выработку ликвора и улучшает его отток из черепной полости, а также маннитол;

- При отсутствии эффекта от фитотерапии и медикаментов может потребоваться хирургическое вмешательство (шунтирующие операции).

Двигательные расстройства лечатся консервативными методами:

- Массаж;

- Лечебная физкультура;

- Физиотерапевтические процедуры — амплипульс, электрофорез.

В зависимости от клинического синдрома назначается медикаментозная поддержка:

- дибазол, галантамин — для улучшения нервно-мышечной передачи при гипотонусе мышц и парезе;

- мидокалм, баклофен — при гипертонусе и спазмах.

Препараты могут приниматься внутрь, вводиться инъекционно или с помощью электрофореза. Особое внимание следует уделять противосудорожной терапии у детей с эпилептическими припадками. Дозировка и тип антиконвульсанта, а также схема и режим приема зависят от формы заболевания и возраста пациента. Используются депакин, диазепам, фенобарбитал и другие.

Смена лекарств возможна только под контролем лечащего врача-невролога с учетом данных энцефалограммы. Родители должны понимать, что резкое прекращение приема противосудорожных средств может привести к учащению и ухудшению судорожного синдрома, поэтому это недопустимо.

Прием антиконвульсантов может вызывать побочные эффекты и влиять на рост и развитие ребенка, особенно если препараты назначаются грудным детям или детям раннего дошкольного возраста. Их использование требует контроля формулы крови и показателей работы печени (биохимические и общие анализы крови минимум раз в год), а также ЭЭГ каждые полгода.

Однако не только лечение может вызвать негативные изменения, но и его отсутствие, что пагубно сказывается на формировании психики и интеллекта ребенка. Частые эпилептические припадки приводят к гибели и дистрофии нейронов, что делает отставание в психическом развитии вероятным при отказе от лечения.

Важно отметить, что массаж и физиотерапевтические процедуры противопоказаны детям с эпилептическим синдромом. Плавание в бассейне, перегрев и переутомление также могут спровоцировать приступ, поэтому их следует избегать.

При задержке психомоторного развития, что почти всегда наблюдается при умеренных и тяжелых повреждениях мозга, применяются средства для улучшения мозговой активности и кровообращения, способствующие обменным процессам и формированию новых нейронных связей: пирацетам, луцетам, пантогам, актовегин и другие. Часто назначаются витамины группы В, антиоксиданты и препараты магния.

Социально-педагогическая коррекция является важным аспектом адаптации ребенка. Дети обучаются в специализированных школах и работают с дефектологами, логопедами и психологами. Эти специалисты помогают им правильно реагировать на внешние раздражители и адаптироваться в детском коллективе, а родителям советуют, как организовать режим отдыха и обучения ребенка.

Легкие формы перинатальной гипоксической энцефалопатии, как правило, исчезают к году, хотя в редких случаях могут сохраняться незначительные симптомы, которые не влияют на дальнейшее развитие, но могут вызывать быструю утомляемость и эмоциональную нестабильность. Последствием перенесенной патологии может стать минимальная мозговая дисфункция, проявляющаяся в особенностях поведения и некоторых трудностях в обучении.

Наиболее серьезными последствиями перинатальной энцефалопатии являются детский церебральный паралич и эпилепсия, а также тяжелые формы задержки психоречевого развития и прогрессирующая гидроцефалия, требующая хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение применяется для обеспечения оттока спинномозговой жидкости при прогрессирующей гидроцефалии и включает шунтирование, то есть установку специальной трубки, соединяющей ликворную систему с грудной или брюшной полостью, куда отводится жидкость и где она обратно всасывается серозной оболочкой. Также возможна пункция для удаления излишков ликвора.

Прогноз при перинатальной энцефалопатии зависит от тяжести патологии и особенностей поражения мозга. В случае тяжелых форм он может быть серьезным, так как формирующийся детский церебральный паралич или эпилепсия могут привести к инвалидности. В то же время легкие формы поражения мозга успешно лечатся, и симптомы могут полностью исчезнуть к концу первого года жизни ребенка.

При умеренной и тяжелой степени перинатальной энцефалопатии в резидуальном периоде могут сохраняться гипертензионный и судорожный синдромы, параличи, задержка психомоторного развития, требующие постоянного лечения и наблюдения. Такие дети находятся на учете у детских неврологов, обучаются в коррекционных классах или на дому и длительно принимают различные препараты.

Таким образом, необходимо минимизировать или полностью исключить любые неблагоприятные факторы для женщины, правильно и своевременно выбирать способ родоразрешения в зависимости от конкретной клинической ситуации, а также проводить мероприятия по профилактике внутриутробной гипоксии.

Таким образом, диагноз постгипоксической энцефалопатии требует внимательного подхода и оценки всех критериев, необходимых для его постановки. Врач должен помнить, что безопасного лечения, особенно в младенческом возрасте, не существует, а безосновательно назначенные лекарства могут принести больше вреда, чем пользы. Родители должны быть информированы о особенностях развития ребенка, нормах и отклонениях, которые следует учитывать или, возможно, игнорировать, ограничившись наблюдением.

Видео: лекции о перинатальной энцефалопатии

Вопрос-ответ

Можно ли остановить развитие энцефалопатии?

Если своевременно выявить и начать лечение, дегенеративные процессы при энцефалопатии можно остановить. Прогноз будет зависеть от правильности проведенной терапии и причины, которая вызвала патологию.

Каков прогноз при энцефалопатии у детей?

Прогноз и профилактика. При вовремя начатом лечении перинатальной энцефалопатии у новорожденных прогноз благоприятный. В большинстве случаев при поражении головного мозга легкой и средней степени удается полностью устранить судороги, мышечный тонус и задержку развития.

Чем опасна перинатальная энцефалопатия?

Д. Исходом перинатальной энцефалопатии у детей может являться выздоровление, темповая задержка развития (ЗПР, ЗРР), минимальная мозговая дисфункция, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), грубые органические поражения ЦНС (ДЦП, эпилепсия, олигофрения, прогрессирующая гидроцефалия).

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на ранние признаки перинатальной энцефалопатии у новорожденного. К ним могут относиться повышенная возбудимость, затрудненное сосание, нарушения сна и тонуса. Если вы заметили подобные симптомы, не откладывайте визит к врачу.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования во время беременности. Это поможет выявить возможные риски и предотвратить развитие перинатальной энцефалопатии. Консультируйтесь с врачом по поводу необходимых анализов и ультразвуковых исследований.

СОВЕТ №3

Следите за развитием вашего ребенка в первые месяцы жизни. Обратите внимание на его моторные и когнитивные навыки. Если у вас есть сомнения по поводу его развития, не стесняйтесь обращаться к педиатру для получения консультации и, при необходимости, направлений на дополнительные обследования.

СОВЕТ №4

Изучите доступные методы лечения и реабилитации при перинатальной энцефалопатии. Существуют различные подходы, включая медикаментозную терапию, физиотерапию и занятия с логопедом. Консультируйтесь с врачами, чтобы выбрать оптимальный план лечения для вашего ребенка.