Причины появления очаговых изменений в мозге

Основной причиной очаговых изменений в веществе мозга у взрослых являются возрастные факторы и сопутствующие заболевания. Со временем происходят структурные изменения нейронов, вызванные недостаточным питанием.

Снижение кровотока и замедление обменных процессов способствуют появлению микроскопических признаков дегенерации в мозговой ткани — очаговых изменениях дистрофического характера. Гематоксилиновые шары (амилоидные тельца) возникают в результате дегенеративных процессов. Эти образования представляют собой некогда активные нейроны, утратившие ядро и накопившие продукты белкового обмена.

Амилоидные тельца не рассасываются и могут существовать на протяжении многих лет, обнаруживаясь после смерти по всему мозгу, особенно вокруг боковых желудочков и сосудов. Их рассматривают как одно из проявлений старческой энцефалопатии, особенно при деменции.

Гематоксилиновые шары также могут образовываться в очагах некроза, возникающих после инфарктов мозга или травм. В таких случаях изменения локальны и наблюдаются в участках с наиболее поврежденной мозговой тканью.

Кроме естественной дегенерации, на структуру мозга у пожилых людей влияет сопутствующая патология — артериальная гипертензия и атеросклероз. Эти заболевания приводят к диффузной ишемии, дистрофии и гибели отдельных нейронов и целых групп. Очаговые изменения сосудистого генеза возникают из-за полного или частичного нарушения кровотока в определенных участках мозга.

При гипертонии страдает артериальное русло. Мелкие артерии и артериолы испытывают постоянное напряжение, спазмируются, их стенки утолщаются и уплотняются, что приводит к гипоксии и атрофии нервной ткани. При атеросклерозе также возможно диффузное поражение мозга с образованием рассеянных очагов атрофии. В тяжелых случаях может произойти инсульт по типу инфаркта, и изменения будут носить локальный характер.

Очаговые изменения дисциркуляторного характера связаны с гипертонией и атеросклерозом, которыми страдает практически каждый пожилой человек. Они выявляются на МРТ в виде рассеянных участков разрежения мозговой ткани в белом веществе.

Очаговые изменения постишемического характера возникают вследствие предшествующей тяжелой ишемии с некрозом мозговой ткани. Такие изменения характерны для инфарктов мозга и кровоизлияний на фоне гипертонии, атеросклероза, тромбоза или эмболии сосудов. Они имеют локальный характер в зависимости от расположения участка гибели нейронов и могут быть как едва заметными, так и довольно крупными.

Кроме естественного старения и сосудистых изменений, к очаговому повреждению мозговой ткани могут приводить и другие факторы:

- Сахарный диабет и амилоидоз — вызывают сосудистую дегенерацию из-за гипоксии и метаболических нарушений.

- Воспалительные процессы и иммунопатология — рассеянный склероз, саркоидоз, васкулиты при ревматических заболеваниях (например, системная красная волчанка) — приводят к демиелинизации и нарушению микроциркуляции с ишемией.

- Инфекционные поражения — токсоплазмоз, «медленные инфекции» (болезнь Крейтцфельда-Якоба, Куру), герпесвирусный энцефаломиелит, боррелиоз, клещевые вирусные энцефалиты, ВИЧ-инфекция и др. — приводят к гибели нейронов с образованием диффузных рассеянных очагов, воспалению и некрозу.

- Остеохондроз и врожденные патологии позвоночника и сосудов — приводят к ишемическим изменениям и снижению кровотока.

- Острые и хронические интоксикации наркотиками, алкоголем, угарным газом — приводят к диффузной необратимой дистрофии и гибели нейронов.

- Травмы головного мозга — локальные изменения в месте воздействия травмирующего фактора или диффузные участки демиелинизации и микроинфарктов при тяжелых ушибах.

- Метастатическое поражение мозга при опухолях других органов.

- Врожденные изменения и перенесенная перинатальная тяжелая гипоксия — рассматриваются в контексте патологии раннего детского возраста и представляют собой множественные очаговые изменения нервной ткани, преимущественно вокруг боковых желудочков (лейкоареоз и лейкоэнцефаломаляция).

Очаговые изменения мозга представляют собой локализованные поражения, которые могут возникать по различным причинам, включая травмы, инфекции, опухоли и сосудистые нарушения. Врачи отмечают, что такие изменения могут проявляться разнообразными симптомами, в зависимости от их локализации и характера. Это могут быть головные боли, нарушения координации, изменения в поведении и когнитивные расстройства.

Опасность очаговых изменений заключается в их потенциальной способности вызывать серьезные осложнения, такие как инсульт или прогрессирование неврологических заболеваний. Лечение зависит от причины изменений и может включать медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство или реабилитацию. Важно, чтобы пациенты проходили регулярные обследования и следовали рекомендациям специалистов для минимизации рисков и улучшения качества жизни.

Особенности МР-диагностики очаговых изменений вещества мозга

О наличии очаговых изменений в мозговом веществе обычно становится известно после магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для более точного определения характера поражений и проведения дифференциальной диагностики может использоваться контрастное исследование.

Множественные очаговые изменения чаще всего наблюдаются при инфекциях, врожденных аномалиях, сосудистых нарушениях и дисметаболических процессах, а также при рассеянном склерозе. В то время как единичные очаговые изменения чаще возникают после инсультов, перинатальных повреждений, определенных травм и метастазирования опухолей.

| Тип очагового изменения мозга | Симптомы | Опасность и лечение |

|---|---|---|

| Инсульт (ишемический) | Слабость или паралич одной стороны тела, нарушение речи, потеря зрения, головная боль, спутанность сознания | Высокая опасность. Неотложная медицинская помощь: тромболитики (в первые часы), восстановительная терапия (физиотерапия, логопедия, эрготерапия), медикаментозная профилактика рецидивов. |

| Инсульт (геморрагический) | Сильная головная боль, внезапная потеря сознания, рвота, судороги, симптомы, схожие с ишемическим инсультом | Высокая опасность. Неотложная медицинская помощь: хирургическое вмешательство (при необходимости), медикаментозное лечение (снижение артериального давления, контроль кровотечения), реабилитация. |

| Опухоль головного мозга (доброкачественная) | Головная боль (часто усиливающаяся по утрам или ночью), тошнота, рвота, судороги, нарушения зрения, слуха, речи, координации движений, изменения личности | Опасность зависит от локализации и размера опухоли. Лечение: хирургическое удаление, лучевая терапия, химиотерапия (в зависимости от типа опухоли). |

| Опухоль головного мозга (злокачественная) | Симптомы схожи с доброкачественной опухолью, но прогрессируют быстрее, могут наблюдаться признаки метастазирования | Высокая опасность. Лечение: комплексное, включает хирургическое вмешательство, лучевую терапия, химиотерапию, таргетную терапию. |

| Травматическое повреждение головного мозга | Головная боль, потеря сознания, тошнота, рвота, нарушения памяти, спутанность сознания, судороги, паралич, нарушения речи | Опасность зависит от тяжести травмы. Лечение: хирургическое вмешательство (при необходимости), медикаментозное лечение (противосудорожные препараты, обезболивающие), реабилитация. |

| Абсцесс головного мозга | Высокая температура, головная боль, тошнота, рвота, судороги, неврологические симптомы (в зависимости от локализации абсцесса) | Высокая опасность. Лечение: антибиотики, хирургическое дренирование абсцесса. |

| Энцефалит | Лихорадка, головная боль, жесткость затылочных мышц, спутанность сознания, судороги, изменения поведения | Опасность зависит от тяжести заболевания. Лечение: противовирусные препараты (при вирусном энцефалите), симптоматическая терапия, поддерживающая терапия. |

| Демиелинизирующие заболевания (например, рассеянный склероз) | Разнообразные неврологические симптомы, зависящие от локализации поражения: слабость, онемение, нарушение зрения, координации, речи, нарушения мочеиспускания | Опасность зависит от тяжести и прогрессирования заболевания. Лечение: медикаментозная терапия (препараты, модифицирующие течение болезни), симптоматическое лечение, реабилитация. |

Естественная дистрофия при старении

Очаговые изменения мозгового вещества дистрофического характера, возникающие на фоне возрастных изменений, имеют характерные МР-признаки:

- Перивентрикулярные «шапочки» и «полосы» — располагаются вокруг сосудов, снаружи от боковых желудочков. Эти образования возникают из-за распада миелина, увеличения околососудистых пространств и разрастания клеток глии под эпендимой желудочков.

- Атрофические изменения полушарий — сопровождаются расширением борозд и желудочков.

- Единичные очаговые изменения — в глубоких слоях белого вещества.

Множественные очаговые изменения дисциркуляторного характера располагаются глубоко в белом веществе мозга. Эти изменения более выражены, а симптомы прогрессирующей энцефалопатии — заметнее при наличии сопутствующей гипертонии, связанной с возрастом.

В зависимости от степени распространенности возрастных изменений выделяют:

- Легкая степень — единичные очаговые изменения белого вещества небольших размеров в глубоких отделах мозга;

- Средняя степень — сливные очаги;

- Тяжелая степень — крупные сливные рассеянные очаги поражения нервной ткани, преимущественно в глубоких отделах, на фоне сосудистых нарушений.

Очаговые изменения мозга представляют собой локализованные поражения, которые могут возникать по различным причинам, включая травмы, инсульты, опухоли и инфекционные заболевания. Люди часто обсуждают их симптомы, которые могут варьироваться от головных болей и нарушений координации до изменений в поведении и когнитивных способностях. Опасность таких изменений зависит от их природы и локализации: некоторые могут быть обратимыми, в то время как другие требуют серьезного медицинского вмешательства. Лечение очаговых изменений может включать медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство и реабилитацию. Важно своевременно обращаться к специалистам для диагностики и выбора оптимальной стратегии лечения, так как раннее вмешательство может значительно улучшить прогноз.

Изменения дисциркуляторного характера

Очаговые изменения в белом веществе мозга, возникающие из-за нарушений сосудистой трофики, являются наиболее распространенным наблюдением на МР-томограммах у пожилых пациентов. Основные факторы, способствующие их появлению, — хроническая гипоксия и дистрофические процессы, вызванные поражением мелких артерий и артериол.

Признаки сосудистого поражения на МРТ:

- Множественные очаговые изменения белого вещества, преимущественно в глубоких структурах мозга, без вовлечения желудочков и серого вещества;

- Лакунарные или пограничные зоны некроза;

- Диффузные очаги поражения в глубоких отделах мозга.

Эта клиническая картина может напоминать возрастную атрофию, поэтому связывать ее с дисциркуляторной энцефалопатией возможно лишь при наличии соответствующих симптомов. Лакунарные инфаркты, как правило, возникают на фоне атеросклеротических изменений в сосудах мозга. Атеросклероз и гипертония приводят к схожим изменениям на МРТ при хроническом течении и часто наблюдаются у людей старше 50 лет.

Заболевания, сопровождающиеся демиелинизацией и диффузными дистрофическими процессами, требуют внимательной дифференциальной диагностики с учетом симптомов и анамнеза. Например, саркоидоз может имитировать различные патологии, включая рассеянный склероз. Для его диагностики необходимо проводить МРТ с контрастированием, что позволяет выявить характерные очаговые изменения в базальных ядрах и оболочках мозга.

При лайм-боррелиозе ключевыми моментами являются укус клеща, предшествующий появлению неврологических симптомов, и наличие кожной сыпи. Очаговые изменения в мозге напоминают таковые при рассеянном склерозе, имеют размеры не более 3 мм и могут сочетаться с изменениями в спинном мозге.

Проявления очаговых изменений вещества мозга

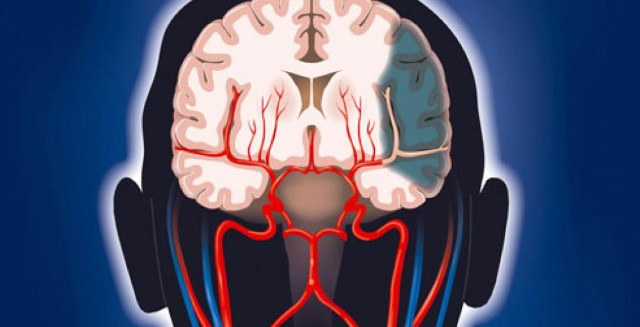

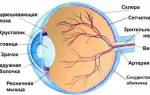

Головной мозг получает кровоснабжение от двух основных сосудистых систем — сонных и позвоночных артерий. В черепной полости они образуют анастомозы и формируют Виллизиев круг. Способность крови перетекать из одного полушария мозга в другое является важным механизмом, который помогает компенсировать сосудистые нарушения. Поэтому клинические проявления диффузных мелкоочаговых изменений могут возникать не сразу и не у всех пациентов.

Тем не менее, мозг очень чувствителен к недостатку кислорода. Длительная гипертония, поражение артериальной сети, атеросклероз, воспалительные процессы в сосудах и остеохондроз могут привести к необратимым последствиям и гибели нейронов.

Очаговые изменения в мозговой ткани могут возникать по различным причинам, и их симптомы также могут варьироваться. Дисциркуляторные и старческие изменения имеют схожие характеристики, однако стоит помнить, что очаги у относительно здоровых людей, как правило, не проявляются.

Часто изменения в мозговой ткани не вызывают симптомов, а у пожилых людей могут восприниматься как нормальные возрастные изменения. Поэтому интерпретировать результаты МРТ должен квалифицированный врач-невролог, учитывая симптомы и возраст пациента.

Если в заключении указаны очаговые изменения, но отсутствуют признаки неблагополучия, лечение не требуется. Тем не менее, консультация врача и регулярный контроль МР-картинки мозга необходимы.

Пациенты с очаговыми изменениями часто жалуются на постоянные головные боли, которые не всегда связаны с обнаруженными изменениями. Важно исключить другие возможные причины, прежде чем начинать лечение.

Если у пациента уже установлены диагнозы артериальной гипертензии, атеросклероза сосудов мозга или шеи, диабета или их комбинации, то МРТ, скорее всего, покажет соответствующие очаговые изменения. Симптомы могут включать:

- Эмоциональные расстройства — раздражительность, перепады настроения, склонность к апатии и депрессии;

- Бессонницу, дневную сонливость, нарушения суточных ритмов;

- Снижение умственной активности, памяти, внимания, интеллекта;

- Частые головные боли и головокружение;

- Проблемы с движением (парезы, параличи) и чувствительностью.

Начальные признаки дисциркуляторных и гипоксических изменений не всегда вызывают тревогу у пациентов. Слабость, усталость, плохое настроение и головные боли часто связывают со стрессом, переутомлением или погодными условиями.

С прогрессированием диффузных изменений мозга становятся более заметными неадекватные поведенческие реакции, изменяется психическое состояние, ухудшается общение с близкими. В тяжелых случаях сосудистой деменции пациент теряет способность к самообслуживанию и самостоятельной жизни, возникают проблемы с работой тазовых органов, возможны парезы отдельных групп мышц.

Когнитивные нарушения почти всегда сопутствуют возрастным дегенеративным процессам с дистрофией мозга. Тяжелая сосудистая деменция с множественными глубокими очагами разрушения нервной ткани и атрофией коры сопровождается нарушением памяти, снижением мыслительной активности, дезориентацией во времени и пространстве, а также невозможностью решения не только интеллектуальных, но и простых бытовых задач. Пациент может не узнавать близких, терять способность к осмысленной речи, впадать в депрессию и проявлять агрессию.

На фоне когнитивных и эмоциональных расстройств ухудшается состояние двигательной сферы: походка становится неустойчивой, появляются дрожание конечностей, нарушается глотание, усиливаются парезы вплоть до паралича.

Очаговые изменения постишемического характера обычно связаны с ранее перенесенными инсультами, поэтому среди симптомов могут быть парезы и параличи, расстройства зрения, речи, мелкой моторики и интеллекта.

Важно понимать, что это деление условно и не всегда отражает симптоматику и прогноз для пациента. Во многих случаях дистрофические возрастные изменения сопутствуют дисциркуляторным из-за гипертонии или атеросклероза, а постишемические очаги могут возникать на фоне уже имеющихся рассеянных сосудистых изменений. Появление новых участков разрушения нейронов усугубляет проявления уже существующей патологии.

Что делать, если на МРТ есть признаки очаговых поражений?

Вопрос о том, как поступить при обнаружении очаговых изменений в мозговом веществе на МРТ, особенно волнует тех, кто не испытывает значительных неврологических симптомов. Это вполне объяснимо: если у пациента уже есть диагноз гипертензии или атеросклероза, лечение, скорее всего, уже назначено. А что делать, если симптомов нет?

Очаги изменений сами по себе не требуют лечения. Врачи сосредотачиваются на устранении основной причины проблемы — будь то высокое давление, атеросклероз, метаболические нарушения, инфекции или опухоли.

При возрастных дистрофических и дисциркуляторных изменениях специалисты рекомендуют принимать препараты, назначенные неврологом или терапевтом (гипотензивные средства, статины, антиагреганты, антидепрессанты, ноотропы и другие), а также вносить изменения в образ жизни:

- Обеспечить полноценный отдых и качественный ночной сон.

- Соблюдать рациональное питание, ограничивая сладости, жирные, соленые и острые блюда, а также кофе.

- Исключить вредные привычки.

- Поддерживать физическую активность, включая прогулки и занятия спортом по мере сил.

Важно понимать, что уже существующие очаговые изменения не исчезнут. Однако с помощью правильного образа жизни и контроля показателей крови и артериального давления можно значительно снизить риск ишемии и некроза, а также замедлить прогрессирование дистрофических и атрофических процессов. Это позволит продлить активную жизнь и работоспособность на многие годы.

Видео: о диагностике очаговых изменений

Перейти в раздел:

- Болезни мозга и сосудов головы, диагностика цереброваскулярных заболеваний, анатомия, фармакология

Советы для читателей СосудИнфо предоставляют квалифицированные врачи с высшим образованием и большим опытом в этой области.

Вопрос-ответ

Чем опасны очаговые изменения головного мозга?

Нарушения зрения, слуха, координации движений, психические нарушения, снижение памяти, работоспособности, повышенная утомляемость, слабость, эпилептические припадки и инсульты прямо указывают на наличие очаговых поражений мозга.

Сколько живут с очагами головного мозга?

Очаговое поражение головного мозга без первично выявленной опухоли сопровождается наихудшими результатами лечения. Выживаемость не превышает 3 мес. Однако при отсутствии экстракраниальных метастазов и проведении системной химиотерапии иногда добиваются приемлемых показателей.

От чего возникают очаги в головном мозге?

Причины: перенесённые инсульты (микро- или крупные), травмы, воспаления, нейроинфекции, токсические влияния (алкоголь, наркотики), рассеянный склероз и другие. МРТ-характеристика: на T2-взвешенных (и FLAIR) изображениях глиоз проявляется как гиперинтенсивные (более «светлые») зоны.

Как лечат очаги в головном мозге?

В лечении метастазов головного мозга используется нейрохирургическое лечение, облучение всего головного мозга, стереотаксическая радиотерапия (радиохирургия и фракционированная радиотерапия), противоопухолевая лекарственная терапия.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к неврологическим заболеваниям. Раннее выявление очаговых изменений мозга может значительно повысить эффективность лечения.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, такие как головные боли, изменения в поведении или когнитивные нарушения. Если вы заметили что-то необычное, не откладывайте визит к врачу для диагностики.

СОВЕТ №3

Поддерживайте здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек могут помочь снизить риск развития заболеваний, связанных с очаговыми изменениями мозга.

СОВЕТ №4

Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к специалистам, таким как неврологи или психотерапевты. Психологическая поддержка может быть важной частью лечения и реабилитации при очаговых изменениях мозга.