Врожденные формы коагулопатии и их особенности

Врожденные или генетически обусловленные коагулопатии связаны с мутациями в генах, нарушающими синтез плазменных факторов, отвечающих за свертывание крови. Эти мутации передаются по наследству, что делает заболевание семейным.

В некоторых случаях генетический дефект может проявляться только в лабораторных показателях, указывающих на недостаток определенного фактора, в то время как клинические симптомы отсутствуют. Это касается, например, нарушений, связанных с фибриногеном, факторами XII, прекалликреином и другими. У таких пациентов заболевание может быть выявлено случайно. Если коагулопатия сопровождается явными лабораторными признаками и соответствующими симптомами, ее классифицируют как врожденный геморрагический диатез.

К редким формам относятся нарушения, связанные с образованием отдельных факторов (II, V, VII, X, XI, XIII). Дефекты гемокоагуляции имеют широкий спектр, однако клинические проявления врожденных коагулопатий обычно схожи. В этой связи лабораторная диагностика играет ключевую роль. Она позволяет определить, на каком этапе гемостаза произошел сбой, и выбрать наиболее подходящее лечение, соответствующее патогенезу заболевания, например, заместительную терапию.

Коагулопатия представляет собой группу заболеваний, связанных с нарушением гемостаза, что может привести к повышенному риску тромбообразования или, наоборот, к кровотечениям. Врачи выделяют несколько классификаций коагулопатий, среди которых наиболее распространены наследственные и приобретенные формы. Наследственные коагулопатии, такие как гемофилия и болезнь Виллебранда, обусловлены генетическими дефектами, влияющими на уровень или функцию факторов свертывания крови. Приобретенные формы, например, могут возникать в результате заболеваний печени, дефицита витамина К или воздействия антикоагулянтов. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики и индивидуального подхода к лечению, так как каждая форма коагулопатии требует специфической терапии для предотвращения серьезных осложнений.

“Царская болезнь”

является наследственной, генетически обусловленной формой коагулопатии, проявляющейся геморрагическим диатезом из-за нарушений в восьмом (гемофилия А) или девятом (гемофилия В) факторах свертывания. Недостаток или аномалии этих молекул препятствуют быстрому запуску процесса свертывания крови в экстренных ситуациях, что приводит к длительным кровотечениям у пациентов.

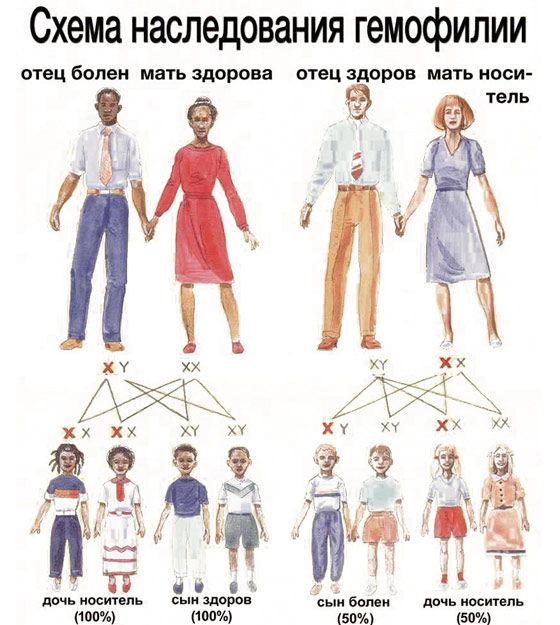

Гены, ответственные за гемофилию, находятся на Х-хромосоме и имеют рецессивный характер. Это означает, что заболевание проявляется у мужчин с одним рецессивным геном, а у женщин — только при наличии двух таких генов (в обеих половых хромосомах). Среди больных гемофилией подавляющее большинство составляют мужчины; гемофилия А встречается в шесть раз чаще, чем гемофилия В.

Женщины с одной «здоровой» и одной «больной» Х-хромосомой не страдают от гемофилии, но могут передать этот ген детям. Если у таких женщин есть дочери с гемофильным геном, и они вступают в брак с мужчиной, страдающим гемофилией, у них могут родиться как больные мальчики, так и девочки с двумя дефектными Х-хромосомами.

У 70% пациентов с гемофилией заболевание связано с наследственностью, в 30% случаев патология возникает из-за спонтанной мутации. Симптомы и методы лечения в обоих случаях не имеют значительных различий.

Основным клиническим проявлением коагулопатии является предрасположенность к кровотечениям и гематомам. В зависимости от степени выраженности недостатка факторов свертывания выделяют легкую, среднюю и тяжелую формы гемофилии. В легких случаях повышенная кровоточивость может проявляться слабо и проявляться лишь в подростковом или взрослом возрасте.

- наружные и внутренние кровотечения;

- гематомы в мягких тканях и внутренних органах;

- кровоизлияния в суставы.

Первые признаки, вызывающие беспокойство у родителей, обычно становятся заметными к концу первого года жизни ребенка, когда он начинает активно двигаться и учится ходить, что приводит к падениям и ушибам. Характерными являются гематомы на теле и голове, а позже — кровоизлияния в суставы, возникающие при ходьбе и беге.

Даже незначительные травмы, воспалительные процессы на слизистых, удаление зубов или хирургические вмешательства могут вызвать кровоточивость у гемофиликов. В тяжелых случаях геморрагии могут возникать спонтанно.

Отличительной чертой кровотечений при гемофилии является их задержка и продолжительность. Например, после хирургического вмешательства кровотечение может усиливаться через несколько часов и продолжаться несколько дней или даже недель.

Еще одним проявлением гемофилии является гемартроз — накопление крови в суставной полости. Гемартрозы часто рецидивируют, с возрастом они становятся все более частыми и тяжелыми, что может привести к нарушению функции опорно-двигательной системы и инвалидности. Опасны также крупные гематомы под кожей, в межмышечных пространствах, под фасциями и в забрюшинном пространстве.

Внутритканевые гематомы могут вызывать болевой синдром, лихорадку и изменения в анализах крови (лейкоцитоз и анемия). Если врач ошибочно примет такую гематому за гнойник и вскроет ее, это может привести к усилению кровотечения и ухудшению состояния пациента. Крупные гематомы могут вызвать некроз, параличи и расстройства чувствительности из-за сжатия сосудов и нервов.

Массированные кровоизлияния в области шеи могут привести к сужению дыхательных путей и остановке дыхания. Гематомы в головном мозге чаще всего возникают из-за механических повреждений и могут увеличиваться через несколько часов или дней после травмы, что важно учитывать специалистам, оказывающим первую помощь пациентам с коагулопатией.

Диагностика гемофилии основывается на анализе лабораторных показателей гемокоагуляции и генетическом тестировании. Лабораторные критерии для подтверждения гемофилии включают:

- Время свертывания (нормальный показатель при активности факторов выше 15%);

- Увеличение АЧТВ при нормальном ПТВ;

- Низкая активность фактора VIII при гемофилии А и фактора IX при гемофилии В.

При этом уровень тромбоцитов, продолжительность кровотечения и данные агрегатограммы остаются в пределах нормы.

Лечение гемофилии осуществляется врачами-гематологами, желательно в специализированных центрах. Тип заболевания определяет выбор препаратов и режим их применения. Основное правило в лечении — замещение недостающего фактора как во время обострения геморрагического синдрома, так и для его профилактики.

Основные принципы терапии гемофилии:

- Профилактическое введение концентрированных факторов трижды в неделю для пациентов с тяжелой формой заболевания;

- Заместительная терапия при развитии геморрагического синдрома: при гемофилии А фактор VIII вводится дважды в сутки с равными интервалами до полного прекращения кровотечения, а при гемофилии В — однократно в сутки;

- Местная терапия с использованием тромбина, аминокапроновой кислоты и наложением давящей повязки при наружных кровотечениях;

- Дополнительно могут применяться транексамовая кислота и десмопрессин при необходимости удаления зубов или при небольших кровотечениях.

Эффективность лечения возрастает с ранним началом терапии: желательно начинать введение заменяющих препаратов в течение первого часа после начала кровотечений. Гемофиликам противопоказаны противовоспалительные средства на основе салицилатов, которые даже при однократном применении могут вызвать длительное кровотечение. Также следует избегать инъекций в мышцу и использования медицинских банок из-за риска образования местных гематом.

| Коагулопатия: Тип | Описание | Распространенные Причины |

|---|---|---|

| Нарушение свертывания крови (Гипокоагуляция) | Снижение способности крови к свертыванию, приводящее к повышенному риску кровотечений. | Генетические дефекты факторов свертывания (гемофилия А и В), дефицит витамина К, печеночная недостаточность, лекарственные препараты (например, антикоагулянты), диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром). |

| Гиперкоагуляция | Повышенная склонность к тромбообразованию, приводящая к образованию тромбов в кровеносных сосудах. | Генетические мутации (например, фактор V Лейдена, мутация протромбина G20210A), онкологические заболевания, беременность, длительная иммобилизация, прием гормональных контрацептивов, воспалительные заболевания. |

| Дисфибриногенемия | Нарушение функции фибриногена, основного белка, участвующего в образовании фибринового сгустка. | Генетические дефекты гена фибриногена, печеночная недостаточность, ДВС-синдром. |

| Тромбоцитопения | Снижение количества тромбоцитов в крови, что приводит к нарушению первичного гемостаза и повышенному риску кровотечений. | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП), гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ), аутоиммунные заболевания, лекарственные препараты. |

| Синдром приобретенного дефицита факторов свертывания | Приобретенное снижение уровня факторов свертывания крови. | Печеночная недостаточность, массивные кровотечения, ДВС-синдром, некоторые заболевания. |

Болезнь Виллебранда

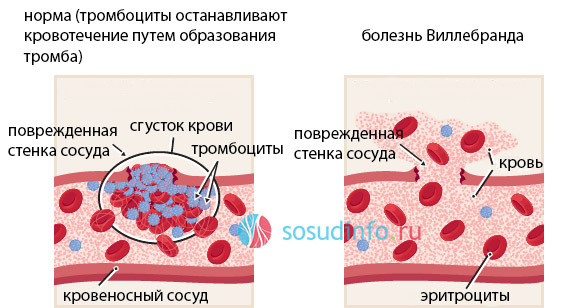

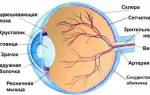

Болезнь Виллебранда (БВ) — наследственное нарушение свертываемости крови, передающееся по аутосомно-доминантному типу, реже — по рецессивному. Ее распространенность составляет около 1%. Основная причина коагулопатии — недостаток фактора Виллебранда, который важен для транспортировки восьмого фактора свертывания и адгезии тромбоцитов к поврежденным участкам сосудов.

Первые проявления БВ обычно возникают в раннем детстве, чаще у девочек.

- Кровоизлияния в подкожную ткань;

- Носовые и ротовые кровотечения, а также кровотечения из желудка и кишечника;

- Маточные и послеродовые кровотечения у женщин;

- Образование гематом после травм;

- Кровотечения после операций.

Гемартрозы встречаются редко. Заболевание может протекать в легкой или умеренной форме с периодами обострений и ремиссий. С возрастом состояние часто улучшается. В легких случаях могут наблюдаться лишь редкие носовые кровотечения, что может затруднить диагностику. У некоторых беременных женщин симптомы коагулопатии могут временно исчезнуть, но после родов могут вернуться.

Диагностика основывается на анализе семейного анамнеза, где у родственников обоих полов отмечается повышенная склонность к кровоточивости. Лабораторные показатели включают:

- Увеличение времени кровотечения при нормальном уровне тромбоцитов;

- Сниженную агрегацию тромбоцитов под воздействием ристомицина;

- Пониженную активность фактора Виллебранда;

- Увеличение активированного частичного тромбоцитарного времени (АЧТВ) и снижение активности восьмого фактора свертывания.

Основная задача лечения — быстро остановить кровотечение. Для этого используют местные средства, такие как гемостатические губки и повязки, а также общую заместительную терапию с инъекциями фактора Виллебранда и VIII. В зависимости от типа коагулопатии могут назначаться трансфузии тромбоцитов или десмопрессин. Лечение подбирается индивидуально с учетом разновидности болезни Виллебранда и особенностей гемостаза.

Пациентам с БВ противопоказаны антикоагулянты и препараты на основе ацетилсалициловой кислоты. Хирургические вмешательства проводятся только в экстренных случаях. В повседневной жизни следует избегать травм и повреждений, а также минимизировать риск воспалительных процессов в пищеварительной системе и респираторных инфекций. При соблюдении всех мер предосторожности прогноз заболевания, как правило, благоприятный.

Коагулопатия — это группа заболеваний, связанных с нарушением свертываемости крови, что может привести к повышенному риску кровотечений или тромбообразованию. Люди часто обсуждают различные формы коагулопатий, включая наследственные, такие как гемофилия и болезнь Виллебранда, а также приобретенные, например, вызванные дефицитом витамина К или воздействием антикоагулянтов. Важно отметить, что диагностика коагулопатий требует комплексного подхода, включая лабораторные исследования и клинические наблюдения. Многие пациенты делятся своим опытом, подчеркивая значимость раннего выявления и адекватного лечения, чтобы избежать серьезных осложнений. Обсуждения на форумах и в медицинских сообществах помогают людям лучше понять свои состояния и находить поддержку среди тех, кто сталкивается с аналогичными проблемами.

Видео: лекция о болезни Виллебранда

Приобретенные коагулопатии

Приобретенные коагулопатии могут развиваться на протяжении жизни по различным причинам. Они часто представляют серьезную угрозу для жизни, возникают быстро и требуют срочного вмешательства и интенсивного лечения. Нарушения гемостаза занимают одно из ведущих мест среди критических состояний. Согласно статистике, более 60% пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии имеют отклонения в гемостазе, что подтверждается лабораторными анализами крови.

Наиболее распространенной формой приобретенной коагулопатии является ДВС-синдром, с которым сталкиваются акушеры, хирурги, гематологи и реаниматологи. Кроме ДВС, к этой категории нарушений гемостаза относятся тромбоцитопения, коагулопатии, связанные с заболеваниями почек и печени, а также нарушения, возникающие при чрезмерном использовании антикоагулянтов.

Основные причины приобретенных коагулопатий включают:

- Недостаток витамина К;

- Формирование антител и молекул, подавляющих активность факторов свертывания — при системной красной волчанке, ревматоидном артрите и других коллагенозах;

- Заболевания печени и почек — воспалительные процессы, цирроз печени, нефротический синдром;

- Шоковые состояния, значительная кровопотеря и акушерские осложнения, приводящие к ДВС-синдром.

ДВС-синдром

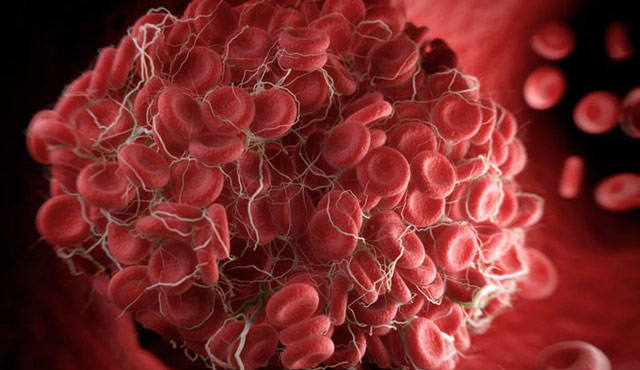

В нормальных условиях гемостаз обеспечивается слаженной работой системы свертывания крови и механизмов, предотвращающих свертывание. Это позволяет образовывать тромбы в нужный момент, например, при травмах, в то время как кровь остается жидкой в сосудах. Однако сбои в функционировании этих систем могут привести к серьезному состоянию — ДВС-синдрому, который чаще всего является осложнением других заболеваний. При этом состоянии наблюдается сочетание микротромбообразования в мелких сосудах и повышенной склонности к кровотечениям.

Наиболее распространенные причины ДВС-синдрома:

- Тяжелые инфекционные заболевания и сепсис;

- Шоковые состояния (травмы, кровопотеря, обезвоживание);

- Обширные некротические процессы после травм, ожогов или инфекций мягких тканей;

- Сложные хирургические вмешательства с высокой кровопотерей;

- Онкологические заболевания, особенно лейкозы;

- Аутоиммунные расстройства и аллергические реакции;

- Частые переливания больших объемов крови;

- Интоксикации (ядовитые вещества, грибы, медикаменты);

- Обезвоживание.

При развитии ДВС происходит быстрая активация системы свертывания крови, что приводит к образованию микротромбов в мелких сосудах. Истощение запасов факторов свертывания и недостаток времени для их синтеза приводят к выраженной гипокоагуляции и сильной кровоточивости, которая сменяет фазу активного свертывания.

Состояние пациента зависит от стадии коагулопатии:

- На первой стадии, когда активно развивается внутрисосудистый тромбоз, нарушается кровообращение в тканях, что приводит к дистрофическим изменениям в паренхиматозных органах и нарушению их функций.

- На второй стадии микроциркуляция полностью блокируется мелкими фибриновыми тромбами, появляется геморрагическая сыпь на коже, усугубляются симптомы недостаточности жизненно важных органов (печеночная недостаточность, уремия, аритмии, кома и др.).

- На третьей стадии развивается шок с полиорганной недостаточностью — нарушается дыхание и сердечный ритм, прогрессируют острая печеночно-почечная недостаточность и метаболические нарушения, наблюдается тяжелая анемия, на фоне которой к сыпи добавляются кровоизлияния во внутренние органы и массивные кровотечения.

- При своевременной и квалифицированной помощи наступает четвертая стадия, когда показатели свертывания крови и метаболизма начинают постепенно нормализоваться.

ДВС-синдром представляет собой крайне опасное осложнение, для развития которого может потребоваться всего несколько минут или часов (молниеносное течение). Поэтому только своевременная диагностика и качественная интенсивная терапия могут обеспечить шансы на положительный исход.

Лечение ДВС-синдрома заключается в устранении основной причины, вызвавшей это состояние. Назначаются антибиотики, восполняется потерянная жидкость при обезвоживании или кровопотере, вводятся анальгетики и кардиотонические препараты. Параллельно проводится патогенетическая терапия, включающая антикоагулянты (гепарин), фибринолитические средства, инфузии компонентов крови и растворов, а также свежезамороженной плазмы для восполнения недостатка факторов свертывания. При необходимости назначаются гемодиализ и гемосорбция. Для улучшения кровотока в мелких сосудах применяются трентал, курантил и реологические растворы.

Лечение ДВС-синдрома осуществляется в отделении интенсивной терапии с постоянным контролем лабораторных показателей свертывания крови, кислотно-основного состояния и функции жизненно важных органов.

Видео: лекции о приобретенных коагулопатиях

Тромбофилии

Помимо расстройств, связанных с гипокоагуляцией, существует риск развития тромбофилий — состояний, характеризующихся повышенной предрасположенностью к образованию тромбов. Эти состояния могут быть как наследственными, так и приобретенными и представляют серьезную угрозу из-за риска закупорки сосудов жизненно важных органов, что может привести к инсультам, инфарктам миокарда и другим осложнениям.

Причинами тромбофилий могут быть генетические мутации, заболевания печени или почек, перенесенные тяжелые вирусные инфекции, злоупотребление гормональными средствами, травматические операции и даже беременность.

Тромбофилии проявляются повторяющимися тромбозами, которые приводят к закупорке кровеносных сосудов и нарушению кровообращения в органах. У молодых женщин данное состояние может быть заподозрено при невынашивании беременности или первичном бесплодии. В таких случаях гинекологи проводят диагностику для исключения антифосфолипидного синдрома.

Антифосфолипидный синдром возникает из-за выработки антител к фосфолипидам, компонентам клеточных мембран. Это приводит к изменениям в гемокоагуляции и повышенной склонности к образованию тромбов.

Симптоматика заболевания включает повторяющиеся тромбозы и нарушения кровообращения в мозге, что может проявляться неврологическими расстройствами, длительными рецидивирующими мигренями и проблемами с памятью. Молодые женщины могут обращаться к гинекологу с жалобами на невозможность забеременеть, что также может быть связано с вышеописанными симптомами. Исследование на наличие аутоантител и анализ коагулограммы помогают выявить причины бесплодия, которые могут быть устранены с помощью антикоагулянтной терапии.

Видео: лекция о тромбофилиях

Коагулопатии представляют собой обширную и сложную группу заболеваний, как в диагностике, так и в лечении. Исход и прогноз этих состояний во многом зависят от квалификации врача, который первым заметит признаки нарушения коагуляции, проведет необходимые исследования и разработает индивидуальный план терапии.

Видео: лекция о геморрагических болезнях и синдромах

Вопрос-ответ

Что такое коагулопатия?

Коагулопатия – это нарушение работы свертывающей системы крови (системы гемостаза), возникшее на фоне воздействия тех или иных патологических факторов. В зависимости от вида нарушения пациент может столкнуться с избыточной кровоточивостью или, наоборот, образованием большого количества тромбов.

Какая коагулопатия является наиболее распространенной?

Наиболее распространённым типом наследственного нарушения свёртываемости крови является гемофилия. Диагноз гемофилии может быть поставлен в любом возрасте, и возраст постановки диагноза часто коррелирует с тяжестью заболевания. Чем тяжелее заболевание, тем моложе пациент на момент постановки диагноза.

Что такое гипокоагуляция простыми словами?

Гипокоагуляция (от греч. ὑπό — «под» и лат. Coagulatio — свёртывание, сгущение, укрупнение) — это снижение способности крови сворачиваться с появлением склонности к повторным кровотечениям и кровоизлияниям (спонтанным или после незначительных травм).

Какова классификация нарушений свертываемости крови?

Нарушения свертываемости крови делятся на две основные категории: наследственные и приобретённые. Наследственные нарушения свертываемости крови имеют генетическую предрасположенность и связаны с дефицитом факторов свёртывания крови. Приобретённые нарушения свертываемости крови могут быть вызваны заболеваниями, которые могут развиться у человека в любой момент жизни.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные симптомы коагулопатии, такие как частые кровотечения, синяки и длительное заживление ран. Это поможет вам своевременно обратиться к врачу и получить необходимую помощь.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на семейный анамнез. Если у вас в семье были случаи коагулопатий, сообщите об этом своему врачу, так как некоторые формы заболевания могут быть наследственными.

СОВЕТ №3

Регулярно проходите медицинские обследования и анализы, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям свертываемости крови. Это позволит выявить проблемы на ранних стадиях.

СОВЕТ №4

Следите за своим образом жизни: сбалансированное питание, отказ от курения и умеренные физические нагрузки могут помочь поддерживать здоровье системы свертывания крови.