Тромбоз: норма или патология?

Чтобы понять, что вызывает и какие механизмы приводят к такому серьезному состоянию, как ДВС-синдром, необходимо ознакомиться с основными этапами процесса свертывания крови.

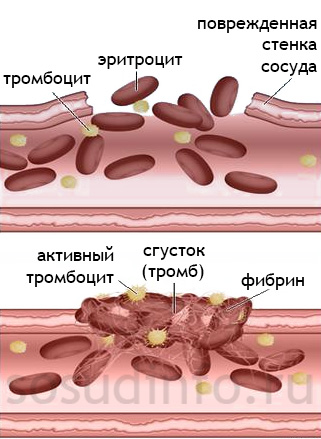

Каждый человек подвергается риску травм — от небольших царапин до серьезных ранений. В связи с этим природа создала защитный механизм — тромбоз, который представляет собой образование кровяного сгустка в месте повреждения сосуда.

В организме функционируют две противоположные системы — свертывающая и противосвертывающая. Их правильное взаимодействие обеспечивает образование тромба при необходимости и поддержание крови в жидком состоянии в сосудах при отсутствии повреждений. Эти системы гемостаза играют ключевую защитную роль.

Когда нарушается целостность стенки сосуда, активируется свертывающая система, запускающая каскад реакций, который приводит к образованию тромба (сгустка в просвете сосуда или в сердце). В этом процессе участвуют белки плазмы, такие как фибриноген, тромбоциты, факторы свертывания, вырабатываемые печенью, и различные ферменты. В результате формируется сгусток крови, который закрывает дефект в сосудистой стенке и предотвращает дальнейшее кровотечение.

Для поддержания крови в жидком состоянии и предотвращения неконтролируемого тромбообразования существуют специфические антитромботические механизмы, реализуемые с помощью антикоагулянтов — веществ, препятствующих развитию массивного тромбоза (таких как белки плазмы, протеолитические ферменты и эндогенный гепарин). Быстрота кровотока и процесс, известный как фибринолиз, также препятствуют тромбозу. Фибринолиз включает растворение белка фибрина и его удаление из сосудов с помощью ферментов, циркулирующих в плазме и выделяемых лейкоцитами, тромбоцитами и другими клетками. Остатки фибрина после разрушения поглощаются лейкоцитами и макрофагами.

При изменении взаимодействия компонентов системы гемостаза в результате различных заболеваний и травм возникает дискоординация между свертывающей и противосвертывающей системами, что приводит к массивному неконтролируемому образованию тромбов и кровотечениям. Эти механизмы составляют основу патогенеза ДВС-синдрома, который представляет собой серьезное угрожающее жизни осложнение.

ДВС-синдром, или коагулопатия потребления, представляет собой сложное патологическое состояние, которое возникает в результате активации системы гемостаза. Врачи отмечают, что его развитие может быть спровоцировано различными факторами, такими как сепсис, травмы или острые воспалительные процессы. Течение заболевания часто характеризуется быстрым прогрессированием, что требует своевременной диагностики. Клинические проявления могут включать множественные тромбы, кровотечения и органную недостаточность. Для диагностики врачи используют лабораторные тесты, такие как определение уровня фибриногена и тромбоцитов. Лечение ДВС-синдрома направлено на устранение первопричины, коррекцию коагуляции и поддержание функций органов. Важно, чтобы терапия была комплексной и индивидуализированной, что позволяет значительно улучшить прогноз для пациентов.

Причины ДВС-синдрома

ДВС-синдром не является отдельным заболеванием; он возникает только при наличии факторов, активирующих систему свёртывания крови. Наиболее распространённые причины его появления включают:

- Инфекционные процессы: сепсис, септический шок, серьёзные бактериальные и вирусные инфекции.

- Различные виды шока: травматический, инфекционно-токсический, гиповолемический и другие, а также терминальные состояния.

- Травмы, включая серьёзные хирургические вмешательства (пересадка органов, установка сердечных клапанов), использование аппаратов искусственного кровообращения и гемодиализа во время операций.

- Онкологические заболевания, особенно лейкозы и распространённые формы рака.

- ДВС-синдром в акушерстве: обильные кровотечения, преждевременная отслойка плаценты, эмболия околоплодными водами.

- В период беременности: поздние токсикозы (эклампсия, преэклампсия), резус-конфликт между матерью и плодом, внематочная беременность и другие состояния.

- Тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы, а также гнойно-воспалительные процессы внутренних органов.

Таким образом, ДВС-синдром часто сопутствует большинству тяжёлых заболеваний и терминальным состояниям (клиническая смерть, последующие реанимационные мероприятия). На этапе диагностики этих состояний гиперкоагуляция может уже присутствовать или развиться, если не будут предприняты соответствующие профилактические меры.

У новорождённых, родившихся здоровыми и в срок, ДВС-синдром встречается крайне редко. Чаще всего он наблюдается при тяжёлой гипоксии, родовых травмах, эмболии околоплодными водами (в этом случае симптомы могут проявляться как у матери, так и у плода), а также при дыхательных расстройствах.

У детей могут встречаться наследственные коагулопатии, такие как гемофилия и болезнь Виллебранда, проявляющиеся повышенной кровоточивостью. Тrombогеморрагический синдром наблюдается значительно реже и может быть вызван тяжёлыми инфекциями и травмами.

| Стадия ДВС-синдрома | Клинические проявления | Лабораторные показатели |

|---|---|---|

| I. Гиперкоагуляция (начальная) | Часто бессимптомная, возможны боли в животе, одышка, цианоз | Увеличение уровня фибриногена, факторов свертывания, D-димеров (может быть в пределах нормы) |

| II. Тромбообразование (острая) | Тромбозы артерий и вен, ишемия органов (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена конечностей), кровотечения (часто незначительные) | Снижение уровня фибриногена, факторов свертывания, увеличение уровня D-димеров, появление продуктов деградации фибрина, тромбоцитопения |

| III. Гипокоагуляция (распространение) | Массивные кровотечения из различных мест (желудочно-кишечный тракт, носовые, десневые, гематурия), шок, острая почечная недостаточность | Значительное снижение уровня фибриногена, факторов свертывания, выраженная тромбоцитопения, высокий уровень D-димеров, продуктов деградации фибрина |

| IV. Фибринолиз (разрешение) | Замедление кровотечений, постепенное восстановление функций органов | Постепенное нормализация уровня фибриногена, факторов свертывания, снижение уровня D-димеров, уменьшение продуктов деградации фибрина |

Стадии развития и формы ДВС-синдрома

Существует множество способов классификации тромбогеморрагического синдрома, основываясь на его этиологии, патогенезе и клинических проявлениях.

В зависимости от механизмов развития выделяют следующие стадии ДВС-синдрома:

- Гиперкоагуляция – на этой стадии в кровь поступает тромбопластин, что инициирует свертывание и образование тромбов.

- Коагулопатия потребления – происходит активное расходование факторов свертывания, что приводит к увеличению фибринолитической активности как защитной реакции на обширный тромбоз.

- Гипокоагуляция – из-за истощения компонентов свертывающей системы возникает несвертываемость и дефицит тромбоцитов (тромбоцитопения).

- Восстановительная стадия.

При воздействии травмирующего фактора, например, травмы или кровотечения, активируется защитный механизм – тромбоз. Однако неконтролируемый расход факторов свертывания приводит к их недостатку и, как следствие, гипокоагуляции, что проявляется выраженной склонностью к кровотечениям. Если пациенту будет оказана своевременная квалифицированная помощь, наступит восстановительная фаза с остаточными тромбозами.

Важно отметить, что процесс тромбоза происходит в микроциркуляторном русле и имеет генерализованный характер, что приводит к вовлечению всех органов и тканей в патологический процесс, вызывая серьезные нарушения в их функционировании.

Клиническая классификация ДВС-синдрома включает следующие формы:

- Острый;

- Подострый;

- Хронический;

- Рецидивирующий;

- Латентный.

Существует также молниеносный ДВС-синдром, для которого достаточно всего нескольких минут для возникновения. Этот вариант особенно часто наблюдается в акушерской практике.

Острый ДВС-синдром может длиться от нескольких часов до нескольких суток и часто сопровождает травмы, сепсис, хирургические вмешательства, а также переливания больших объемов крови и ее компонентов.

Подострое течение характерно для хронических инфекционных заболеваний, аутоиммунных расстройств (например, системная красная волчанка) и может продолжаться несколько недель.

Хронический ДВС наблюдается при тяжелых заболеваниях сердца, сосудов, легких, почек, а также при сахарном диабете. Эта форма может длиться несколько лет и встречается в терапевтической практике. При прогрессировании признаков тромбогеморрагического синдрома усиливаются симптомы основного заболевания, которое стало причиной его возникновения.

ДВС-синдром, или коагулопатия потребления, представляет собой сложное и опасное состояние, при котором происходит чрезмерная активация системы свертывания крови. Это приводит к образованию тромбов в мелких сосудах, что, в свою очередь, вызывает исчерпание факторов свертывания и тромбоцитов. Развитие синдрома может быть связано с различными факторами, включая инфекционные заболевания, травмы и тяжелые аллергические реакции. Клиническая картина разнообразна: от легкой тромбоцитопении до тяжелых геморрагий. Диагностика основывается на анализах крови, выявляющих изменения в коагуляции. Лечение требует комплексного подхода, включая устранение первопричины, трансфузии тромбоцитов и факторов свертывания. Важно своевременно распознать симптомы, чтобы предотвратить серьезные осложнения и улучшить прогноз для пациента.

Клинические проявления

В дополнение к лабораторным методам диагностики клинические проявления играют ключевую роль в выявлении ДВС-синдрома. При тяжелом течении, когда поражаются легкие и почки, а также возникают характерные кожные изменения и кровотечения, диагноз становится очевидным. Однако при подострых и хронических формах заболевания диагностика может быть сложной и требует внимательной оценки клинических данных.

Основным механизмом развития ДВС-синдрома является активное тромбообразование в микроциркуляторных сосудах. В результате этого особенно страдают органы с хорошо развитой капиллярной сетью: легкие, почки, кожа, головной мозг и печень. Тяжесть состояния и прогноз зависят от степени закупорки микроциркуляции тромбами.

Клинические проявления синдрома достаточно характерны и связаны с распространенными тромбозами, кровоточивостью и, как следствие, недостаточностью различных органов.

- Кожа с высоким уровнем кровоснабжения всегда вовлекается в патологический процесс. На ней появляются геморрагические высыпания из-за мелких кровоизлияний, а также очаги некроза на лице и конечностях.

- Поражение легких проявляется симптомами острой дыхательной недостаточности, включая выраженную одышку, которая может привести к остановке дыхания, а также отеком легких из-за повреждения мелких сосудов и альвеол.

- При образовании фибрина в сосудах почек развивается острая почечная недостаточность, что проявляется нарушением мочеобразования вплоть до анурии и серьезными электролитными нарушениями.

- Поражение головного мозга проявляется в виде кровоизлияний, что приводит к неврологическим расстройствам.

Кроме изменений в органах, наблюдается предрасположенность к наружным и внутренним кровотечениям: носовым, маточным, желудочно-кишечным и другим, а также образованию гематом в внутренних органах и мягких тканях.

Таким образом, клиническая картина ДВС-синдрома формируется из симптомов полиорганной недостаточности и тромбогеморрагических проявлений.

Диагностика ДВС-синдрома

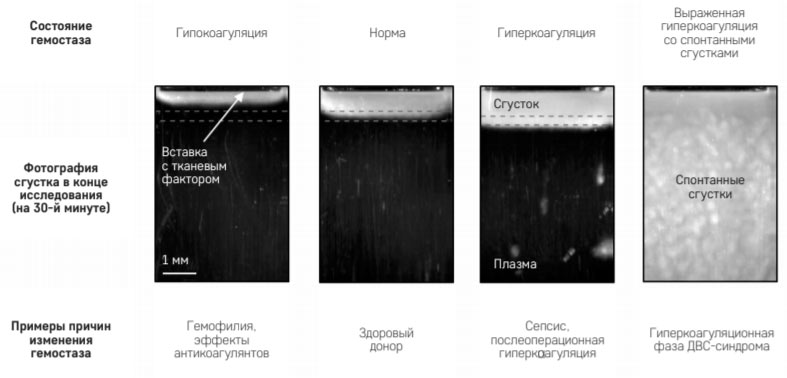

Для диагностики тромбогеморрагического синдрома, помимо характерных клинических симптомов, существенное значение имеют лабораторные исследования. Анализы помогают выявить нарушения гемостаза, определить стадию и форму ДВС-синдрома, а также оценить эффективность лечения.

Лабораторная диагностика включает ориентировочные тесты, доступные в большинстве медицинских учреждений (коагулограмма), и более сложные подтверждающие тесты (например, определение агрегационных свойств тромбоцитов, толерантности плазмы к гепарину и т. д.).

В коагулограмме можно наблюдать снижение количества тромбоцитов, усиление свертываемости и увеличение уровня фибриногена на первой стадии. При тяжелой коагулопатии потребления отмечается значительное снижение фибриногена, выраженная тромбоцитопения, уменьшение содержания факторов свертывания и увеличение времени свертывания крови.

Посмертная диагностика ДВС-синдрома с помощью гистологического анализа тканей позволяет выявить характерные микроскопические изменения: скопление форменных элементов в просветах мелких сосудов, тромбы, множественные кровоизлияния и некрозы в органах.

Поскольку в первые часы заболевания лабораторные показатели могут оставаться в пределах нормы, важно обеспечить постоянное наблюдение и контроль за изменениями показателей гемостаза, особенно у пациентов с высоким риском развития ДВС-синдрома. Также необходимо следить за изменениями электролитного состава крови, уровнями мочевины и креатинина (показатели функции почек), кислотно-щелочным состоянием и диурезом.

Лечение

Из-за разнообразия причин, вызывающих коагулопатию потребления, которая может осложнять различные заболевания и патологические состояния, на сегодняшний день не существует единой стратегии лечения ДВС-синдрома. Тем не менее, с учетом характерных стадий и особенностей течения выделены ключевые подходы к профилактике и терапии этого серьезного осложнения.

Крайне важно как можно быстрее устранить первопричину, приведшую к развитию тромбогеморрагического синдрома. Это будет этиотропным направлением лечения:

- Эффективная антибиотикотерапия при гнойно-септических осложнениях.

- Своевременное восполнение объема циркулирующей крови при кровопотере.

- Поддержка функции сердечно-сосудистой системы и артериального давления при различных формах шока.

- Профилактика осложнений и своевременное хирургическое вмешательство в акушерской практике.

- Адекватное обезболивание при различных повреждениях и травматическом шоке.

Основные направления патогенетического и симптоматического лечения:

- Антикоагулянтная терапия.

- Применение фибринолитиков и антифибринолитических средств в зависимости от стадии заболевания.

- Заместительная инфузионная терапия.

- Улучшение реологических свойств крови, использование препаратов для нормализации микроциркуляции.

- Экстракорпоральная детоксикация.

Ключевым принципом лечения ДВС-синдрома является использование антикоагулянтной терапии. Наиболее часто для этих целей применяется гепарин, который восстанавливает нормальную свертываемость крови, предотвращает образование тромбов и способствует удалению уже существующих, тем самым улучшая функцию пораженных тканей и органов.

Для устранения дефицита факторов свертывания крови проводится заместительная инфузионная терапия. Оптимальным средством для этих целей является свежезамороженная плазма. В сочетании с ней можно вводить также гепарин и ингибиторы протеаз, которые снижают активность ферментов и предотвращают развитие гипокоагуляции и шока (контрикал, гордокс).

Для улучшения микроциркуляции в тканях применяют аспирин, трентал, курантил и другие препараты, а также реологические растворы (реополиглюкин, волювен).

Методы экстракорпоральной детоксикации, такие как плазмаферез, цитаферез и гемодиализ, играют важную роль в комплексной терапии ДВС-синдрома.

Лечение ДВС-синдрома представляет собой сложную задачу, и иногда решение о выборе препаратов и их дозировках должно приниматься в считанные минуты.

Лечение должно проводиться по стадиям, так как назначение препаратов зависит от состояния гемостаза пациента в конкретный момент времени. Необходимо осуществлять постоянный лабораторный контроль за показателями свертывания крови, кислотно-щелочного равновесия и электролитного баланса.

Неотложная помощь включает в себя купирование болевого синдрома, борьбу с шоком, организацию инфузионной терапии и введение гепарина на первой стадии ДВС-синдрома.

Пациенты с диагностированным тромбогеморрагическим синдромом или с высоким риском его развития должны быть немедленно госпитализированы и помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Смертность при тромбогеморрагическом синдроме, по различным данным, достигает 70% на III стадии, а при хроническом течении – 100%.

Профилактика этого опасного осложнения заключается в раннем лечении заболеваний, которые привели к его возникновению, а также в восстановлении кровообращения и микроциркуляции в органах и тканях. Только раннее начало терапии и правильная тактика могут способствовать нормализации гемостаза и дальнейшему выздоровлению.

Видео: лекция А.И. Воробьева о ДВС-синдроме

Вопрос-ответ

Что является причиной коагулопатии потребления?

ДВС-синдром является осложнением многих заболеваний, включая сепсис, травмы, злокачественные новообразования и акушерские осложнения, но сепсис является наиболее частой причиной в отделениях интенсивной терапии, встречаясь примерно в 30% случаев тяжёлого сепсиса. ДВС-синдром может быть вызван всеми классами инфекционных агентов.

Как развивается ДВС-синдром?

ДВС-синдром, как правило, развивается при повреждении сосудов или их внутренней выстилки, окружающих тканей или клеток крови. Оно может быть обусловлено травмой, инфекцией или нарушением обмена веществ (например, при атеросклерозе).

Каковы 4 стадии ДВС-синдрома?

I стадия — гиперкоагуляции, II стадия — коагулопатия потребления, III стадия — резкое снижение в крови всех прокоагулянтов, вплоть до полного отсутствия фибриногена. IV стадия — восстановительная.

Советы

СОВЕТ №1

Важно знать о ранних признаках ДВС-синдрома, таких как необъяснимые кровотечения, синяки или изменения в состоянии здоровья. При их появлении немедленно обращайтесь к врачу для своевременной диагностики и лечения.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям, которые могут вызвать ДВС-синдром, таким как сепсис или тяжелые травмы. Это поможет выявить проблему на ранней стадии.

СОВЕТ №3

Обсуждайте с врачом все принимаемые вами лекарства и добавки, так как некоторые из них могут влиять на свертываемость крови и усугублять состояние при ДВС-синдроме.

СОВЕТ №4

При наличии симптомов, указывающих на ДВС-синдром, не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на успешное восстановление и минимизацию осложнений.