Причины и механизмы демиелинизации

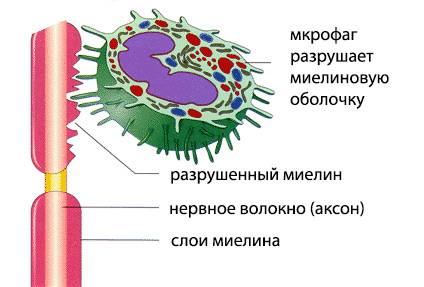

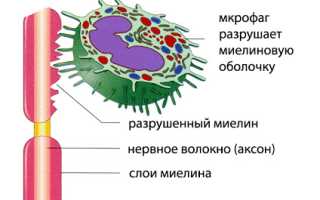

В основе демиелинизирующего процесса лежит аутоиммунная реакция. В организме вырабатываются специфические антитела, которые атакуют клетки нервной ткани. Это вызывает воспаление, приводящее к необратимым повреждениям отростков нейронов, разрушению миелиновой оболочки и нарушению передачи нервных импульсов.

Факторы риска демиелинизации:

- Генетическая предрасположенность (связана с генами шестой хромосомы, а также мутациями в генах цитокинов, иммуноглобулинов и белка миелина);

- Вирусные инфекции (герпес, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, краснуха);

- Хронические бактериальные инфекции, носительство H. pylori;

- Отравления тяжелыми металлами, парами бензина и растворителей;

- Длительные и интенсивные стрессы;

- Особенности питания с высоким содержанием белков и жиров животного происхождения;

- Неблагоприятные экологические условия.

Демиелинизирующие заболевания имеют географическую зависимость. Наибольшее количество случаев фиксируется в центральной и северной частях США и Европы, а также в Сибири и Центральной России. В то же время в странах Африки, Австралии, Японии и Китае такие заболевания встречаются крайне редко. Расовая принадлежность также играет важную роль: среди пациентов с демиелинизацией преобладают европеоиды.

Аутоиммунный процесс может активироваться при неблагоприятных условиях, где наследственность играет ключевую роль. Носительство определенных генов или их мутации может приводить к ненормальной продукции антител, которые проникают через гемато-энцефалический барьер, вызывая воспаление и разрушение миелина.

Другим значимым механизмом, способствующим демиелинизации, являются инфекции. В этом случае механизм воспаления отличается. Нормальной реакцией на инфекцию является выработка антител против белков микроорганизмов. Однако иногда белки бактерий и вирусов оказываются схожи с белками тканей организма, и иммунная система начинает «путать» свои и чужие, атакуя как микробы, так и собственные клетки.

На начальных стадиях заболевания воспалительные аутоиммунные процессы приводят к обратимым нарушениям передачи импульсов. Частичное восстановление миелина позволяет нейронам выполнять свои функции хотя бы частично. Однако со временем разрушение нервных оболочек прогрессирует, отростки нейронов остаются «оголенными», и передавать сигналы становится невозможным. На этой стадии возникает стойкий и необратимый неврологический дефицит.

Демиелинизация представляет собой процесс разрушения миелиновой оболочки нервных волокон, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов. Врачи отмечают, что этот процесс может развиваться в результате различных факторов, включая аутоиммунные реакции, инфекции и генетическую предрасположенность. Среди наиболее известных демиелинизирующих заболеваний выделяются рассеянный склероз, болезнь Девика и острый диссеминированный энцефаломиелит. Эти заболевания могут проявляться разнообразными симптомами, такими как слабость, нарушения координации и чувствительности. Лечение демиелинизирующих заболеваний часто включает иммуносупрессивные препараты, кортикостероиды и физиотерапию. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики и комплексного подхода к терапии, что может значительно улучшить качество жизни пациентов и замедлить прогрессирование болезни.

На пути к диагнозу

Симптомы демиелинизации разнообразны и зависят от места поражения, особенностей заболевания и скорости развития симптомов. Обычно у пациента возникают неврологические расстройства, которые часто временные. Первые признаки могут проявляться в нарушениях зрения.

Когда человек ощущает, что что-то не так, и не может объяснить изменения усталостью или стрессом, он обращается к врачу. Определить конкретный тип демиелинизирующего процесса только по клиническим проявлениям сложно. Даже наличие демиелинизации не всегда вызывает уверенность у специалиста, поэтому без дополнительных исследований не обойтись.

Метод МРТ безопасен и подходит для пациентов всех возрастов, включая беременных женщин. Однако есть противопоказания: избыточный вес, страх замкнутых пространств, наличие металлических конструкций, которые могут реагировать на магнитное поле, а также психические расстройства.

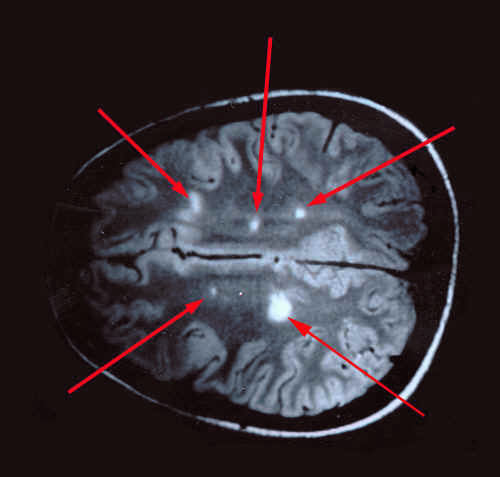

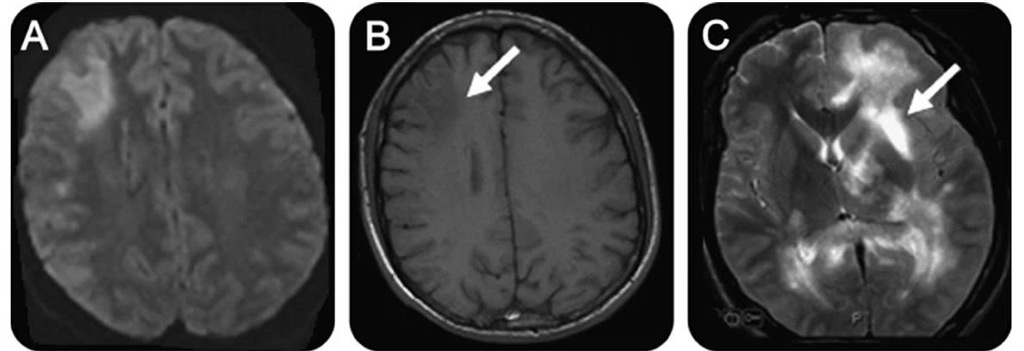

На МРТ круглые или овальные гиперинтенсивные очаги демиелинизации чаще всего выявляются в белом веществе под корковым слоем, вокруг желудочков мозга (перивентрикулярно). Они распределены диффузно и имеют разные размеры — от нескольких миллиметров до 2-3 см. Для уточнения времени появления очагов используется контрастное усиление: более «молодые» участки демиелинизации лучше накапливают контрастное вещество по сравнению с теми, которые существуют длительное время.

Основная задача невролога при выявлении демиелинизации — определить конкретную форму патологии и выбрать адекватное лечение. Прогноз может варьироваться. Например, с рассеянным склерозом можно прожить десятки лет, в то время как при других формах продолжительность жизни может составлять год и менее.

| Понятие/Характеристика | Развитие демиелинизации | Демиелинизирующие заболевания / Лечение |

|---|---|---|

| Демиелинизация: разрушение миелиновой оболочки нервных волокон, приводящее к нарушению проведения нервных импульсов. | Автоиммунные процессы: иммунная система ошибочно атакует миелин. Генетические факторы: мутации генов, влияющие на формирование и стабильность миелина. Инфекционные агенты: вирусы и бактерии могут вызывать воспаление и повреждение миелина. Токсические вещества: некоторые химические вещества могут повреждать миелин. Дефицит питательных веществ: недостаток витаминов и минералов может способствовать демиелинизации. |

Рассеянный склероз (РС): Интерфероны бета, глюкокортикоиды, моноклональные антитела (натализумаб, алемтузумаб), иммуномодуляторы (терафлунид, диметилфумарат). Острый рассеянный энцефаломиелит (ОМЭ): Глюкокортикоиды, плазмаферез. Неврит зрительного нерва: Глюкокортикоиды, иммуноглобулины. Трансверсальный миелит: Глюкокортикоиды, плазмаферез, иммуномодуляторы. Болезнь Шарко-Мари-Тута: Симптоматическое лечение (физиотерапия, ортопедическая помощь). Лекарственные препараты: в зависимости от причины и типа заболевания, могут применяться препараты, направленные на подавление воспаления, восстановление миелина или симптоматическое лечение. |

| Миелин: защитная оболочка вокруг аксонов нервных клеток, обеспечивающая быструю и эффективную передачу нервных импульсов. | Процесс демиелинизации может быть острым (быстрым) или хроническим (медленным), диффузным (распространенным) или очаговым (локализованным). Нарушение целостности миелина приводит к замедлению или блокированию проведения нервных импульсов, что проявляется неврологическими симптомами. | Диагностика: МРТ головного и спинного мозга, исследование спинномозговой жидкости, электрофизиологические исследования (ЭНМГ). Лечение направлено на замедление прогрессирования заболевания, уменьшение воспаления и улучшение качества жизни пациента. |

| Симптомы: зависят от локализации и степени демиелинизации, могут включать слабость, онемение, нарушение координации, расстройства зрения, речи, чувствительности, боли. | Разрушение миелина может быть необратимым, но в некоторых случаях возможно частичное восстановление миелина (ремиелинизация). Скорость и степень ремиелинизации зависят от многих факторов, включая возраст, тип заболевания и эффективность лечения. | Прогноз: варьирует в зависимости от типа заболевания и его тяжести. Некоторые демиелинизирующие заболевания имеют благоприятный прогноз, другие – прогрессирующее течение с инвалидизацией. |

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз (РС) — наиболее распространенная форма демиелинизации, затрагивающая около 2 миллионов людей по всему миру. Чаще всего это заболевание встречается у молодежи и людей среднего возраста от 20 до 40 лет, причем женщины страдают им чаще, чем мужчины. В обыденной речи термин «склероз» часто используется для описания возрастных изменений, связанных с ухудшением памяти и когнитивных функций. Однако РС не имеет ничего общего с этим понятием.

Основой заболевания является аутоиммунный процесс, приводящий к повреждению нервных волокон, разрушению миелина и замещению этих участков соединительной тканью, что объясняет термин «склероз». Изменения носят рассеянный характер, то есть демиелинизация и склероз могут наблюдаться в различных отделах нервной системы без четкой закономерности в их распределении.

Причины возникновения рассеянного склероза до сих пор не выяснены окончательно. Существует предположение о комплексном воздействии генетических факторов, внешней среды, а также инфекций, вызванных бактериями и вирусами. Заболеваемость РС выше в регионах с низким уровнем солнечного света, то есть вдали от экватора.

Заболевание обычно затрагивает несколько отделов нервной системы одновременно, включая головной и спинной мозг. Одной из характерных особенностей является наличие на МРТ бляшек различного возраста — от свежих до склерозированных. Это свидетельствует о хроническом воспалительном процессе и объясняет разнообразие симптомов, которые могут меняться по мере прогрессирования демиелинизации.

Симптоматика рассеянного склероза весьма разнообразна, так как заболевание затрагивает несколько отделов нервной системы одновременно. Возможны следующие проявления:

- Парезы и параличи, повышенные сухожильные рефлексы, судороги отдельных групп мышц;

- Нарушения равновесия и мелкой моторики;

- Ослабление мышц лица, изменения в речи и глотании, птоз;

- Патологии чувствительности, как поверхностной, так и глубокой;

- Проблемы с тазовыми органами — задержка или недержание мочи, запоры, импотенция;

- При вовлечении зрительных нервов — ухудшение остроты зрения, сужение полей зрения, нарушения восприятия цвета, контрастности и яркости.

Эти симптомы могут сочетаться с изменениями в психической сфере. Пациенты часто испытывают депрессию, их эмоциональный фон обычно снижен, может возникать склонность к унынию или, наоборот, эйфория. С увеличением числа и размеров очагов демиелинизации в белом веществе мозга к нарушениям двигательной и чувствительной функций присоединяются снижение интеллекта и мыслительной активности.

Прогноз при рассеянном склерозе будет более оптимистичным, если заболевание начинается с нарушений чувствительности или зрительных симптомов. Если же первыми проявлениями становятся расстройства движения, равновесия и координации, прогноз ухудшается, так как эти признаки указывают на поражение мозжечка и подкорковых проводящих путей.

Демиелинизация — это процесс разрушения миелиновой оболочки нервных волокон, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов. Это состояние может развиваться в результате различных факторов, включая аутоиммунные реакции, инфекции и генетическую предрасположенность. Наиболее известные демиелинизирующие заболевания — рассеянный склероз, болезнь Шарко и оптический неврит. Симптомы могут варьироваться от слабости и онемения до нарушений координации и зрения. Лечение таких заболеваний часто включает иммуносупрессоры, кортикостероиды и терапию, направленную на замедление прогрессирования болезни. Важно, чтобы пациенты получали комплексный подход, включая реабилитацию и поддержку, что может значительно улучшить качество жизни.

Видео: МРТ в диагностике демиелинизирующих изменений при РС

Болезнь Марбурга

Болезнь Марбурга считается одной из самых опасных форм демиелинизации. Она проявляется внезапно, а симптомы быстро усиливаются, что может привести к летальному исходу всего за несколько месяцев. Некоторые исследователи относят её к разновидностям рассеянного склероза.

Начало заболевания напоминает общий инфекционный процесс, сопровождаясь лихорадкой и генерализованными судорогами. Быстро развивающиеся очаги разрушения миелина вызывают серьезные двигательные расстройства, а также нарушения чувствительности и сознания. Для болезни характерен менингеальный синдром, проявляющийся сильной головной болью и рвотой. Часто наблюдается повышение внутричерепного давления.

Тяжелое течение болезни Марбурга связано с преобладающим поражением ствола мозга, где находятся основные проводящие пути и ядра черепных нервов. Смерть пациента может наступить всего через несколько месяцев после начала заболевания.

Болезнь Девика

Болезнь Девика — это демиелинизирующее заболевание, поражающее зрительные нервы и спинной мозг. Оно начинается остро и быстро прогрессирует, что может привести к серьезным нарушениям зрения и даже слепоте. Поражение спинного мозга имеет восходящий характер и проявляется парезами, параличами, нарушениями чувствительности и проблемами с функцией органов таза.

Полная картина симптомов может развиться за два месяца. Прогноз для взрослых пациентов обычно неблагоприятный, тогда как у детей ситуация несколько лучше, особенно при своевременном применении глюкокортикостероидов и иммунодепрессантов. Четкие схемы лечения пока не разработаны, поэтому терапия в основном направлена на облегчение симптомов, назначение гормональных препаратов и проведение поддерживающих мероприятий.

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛЭ)

ПМЛЭ — это демиелинизирующее заболевание, которое затрагивает головной мозг и чаще всего встречается у пожилых людей. Оно проявляется множественными поражениями центральной нервной системы. В клинической картине наблюдаются парезы, судороги, нарушения равновесия и координации, а также проблемы со зрением. Также отмечается снижение интеллекта, вплоть до выраженной деменции.

Ключевой особенностью этой патологии является демиелинизация в сочетании с приобретенными иммунными дефектами, что, вероятно, играет основную роль в развитии заболевания.

Синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре характеризуется повреждением периферических нервов и проявляется прогрессирующей полиневропатией. Заболевание чаще встречается у мужчин и может возникнуть в любом возрасте.

Клинические проявления включают парезы, параличи и болевые ощущения в спине, суставах и мышцах конечностей. Часто наблюдаются аритмии, повышенная потливость и колебания артериального давления, что указывает на нарушения вегетативной нервной системы. Прогноз в целом положительный, однако у 20% пациентов могут сохраняться остаточные симптомы, связанные с поражением нервной системы.

Особенности лечения демиелинизирующих заболеваний

Для терапии демиелинизации используются два основных подхода:

- Симптоматическая терапия;

- Патогенетическое лечение.

Патогенетическая терапия направлена на замедление разрушения миелиновых волокон и устранение аутоантител и иммунных комплексов в циркуляции. Наиболее распространенные препараты в этой области — интерфероны, такие как бетаферон, авонекс и копаксон.

Бетаферон активно применяется для лечения рассеянного склероза. Исследования показывают, что при длительном применении в дозировке 8 миллионов единиц риск прогрессирования болезни снижается на одну треть, а также уменьшается вероятность инвалидности и частота обострений. Препарат вводится подкожно через день.

Для снижения выработки аутоантител и уменьшения образования иммунных комплексов используются препараты иммуноглобулинов, такие как сандоглобулин и ИмБио. Их применяют при обострениях различных демиелинизирующих заболеваний в течение пяти дней, вводя внутривенно в дозе 0,4 грамма на килограмм массы тела. Если ожидаемый результат не достигнут, лечение может быть продолжено в половинной дозировке.

В конце XX века был разработан метод удаления аутоантител. Курс лечения включает до восьми процедур, в ходе которых через специальные фильтры проходит до 150 мл спинномозговой жидкости.

Традиционно для лечения демиелинизации применяются плазмаферез и глюкокортикоиды. Плазмаферез направлен на удаление из кровотока циркулирующих антител и иммунных комплексов. Глюкокортикоиды, такие как преднизолон и дексаметазон, снижают активность иммунной системы, подавляют выработку антимиелиновых белков и оказывают противовоспалительное действие. Их назначают на срок до недели в высоких дозах. Цитостатики, такие как метотрексат и циклофосфамид, применяются при тяжелых формах заболевания с выраженной аутоиммунизацией.

Симптоматическая терапия включает ноотропные препараты (пирацетам), обезболивающие, противосудорожные средства и нейропротекторы (глицин, семакс), а также миорелаксанты (мидокалм) для лечения спастических параличей. Для улучшения нервной передачи назначаются витамины группы В, а при депрессивных состояниях — антидепрессанты.

Лечение демиелинизирующих заболеваний не ставит целью полностью избавить пациента от недуга из-за особенностей патогенеза. Оно направлено на сдерживание разрушительного воздействия антител, продление жизни и улучшение ее качества. Для дальнейшего изучения демиелинизации созданы международные исследовательские группы, и усилия ученых из разных стран уже позволяют оказывать пациентам эффективную помощь, хотя прогноз при многих формах остается серьезным.

Перейти в раздел:

- Заболевания мозга и сосудов головы, цереброваскулярная диагностика, анатомия, фармакология

Рекомендации читателям СосудИнфо предоставляют профессиональные медики с высшим образованием и опытом работы в данной области.

Вопрос-ответ

Можно ли вылечить демиелинизирующее заболевание?

Демиелинизирующее заболевание ЦНС относится к категории неизлечимых. Терапевтические меры направлены на улучшение качества жизни пациента и устранение симптоматики.

Что вызывает демиелинизацию в головном мозге?

Известные причины включают: вирусную или бактериальную инфекцию, воспаление вследствие аутоиммунного заболевания, дефицит витаминов.

Что такое демиелинизация простыми словами?

Демиелинизация заключается в истончении или полной потере миелиновой оболочки, слоя, покрывающего нервные волокна как в центральной, так и в периферической нервной системе и необходимого для обеспечения их нормального функционирования.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите информацию о демиелинизирующих заболеваниях, таких как рассеянный склероз, чтобы лучше понять симптомы и механизмы их развития. Это поможет вам вовремя распознать возможные признаки и обратиться к врачу.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на свое здоровье и образ жизни. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и управление стрессом могут помочь поддерживать здоровье нервной системы и снизить риск развития демиелинизирующих заболеваний.

СОВЕТ №3

Если у вас уже диагностировано демиелинизирующее заболевание, следуйте рекомендациям врача и не пренебрегайте назначенным лечением. Регулярные медицинские осмотры и контроль состояния помогут избежать осложнений и улучшить качество жизни.

СОВЕТ №4

Поддерживайте связь с группами поддержки и сообществами людей с аналогичными заболеваниями. Это может стать важным источником информации, эмоциональной поддержки и обмена опытом в управлении заболеванием.