Причины и сущность аномалии Эбштейна

Считается, что на развитие аномалий сердца влияют как генетические изменения, так и внешние факторы. В частности, в некоторых случаях аномалии Эбштейна было установлено, что беременные женщины принимали литий или страдали от различных инфекций. Это позволяет предположить возможное негативное воздействие этих препаратов и заболеваний на плод.

Обычно к моменту рождения порок уже диагностирован, так как все будущие мамы обязаны проходить ультразвуковое исследование для контроля за развитием сердца у плода. Если женщина не посещала врача, о наличии патологии может свидетельствовать изменение в кровообращении, которое становится заметным в первые месяцы жизни ребенка.

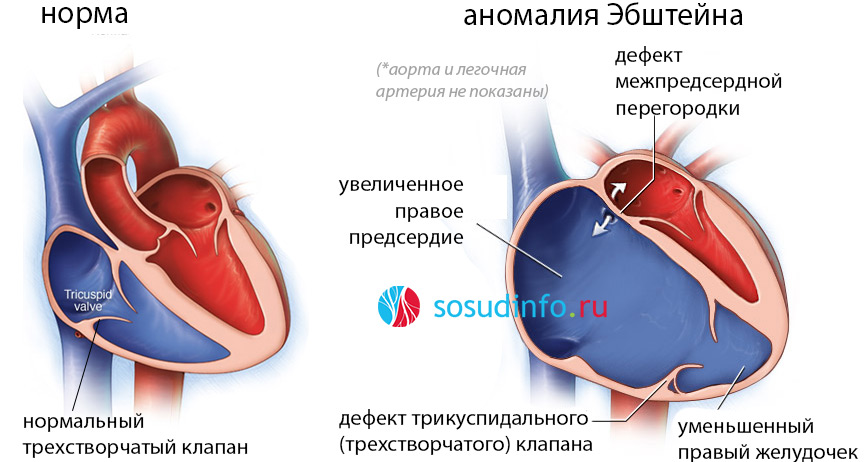

Сердце человека состоит из двух предсердий и двух желудочков, которые работают в гармонии, выталкивая кровь в одном направлении благодаря клапанам. Клапанный аппарат обеспечивает одностороннее движение крови по сердечным полостям и сосудам, поэтому любые аномалии в его строении приводят к различным гемодинамическим нарушениям.

Аномалия Эбштейна подразумевает патологию трикуспидального (трехстворчатого) клапана, который располагается ниже своего нормального положения, смещаясь в сторону правого желудочка. Правое предсердие, находящееся над низко расположенным клапаном, увеличивается в размерах, а часть миокарда, которая обычно составляет правый желудочек, называется атриализованной, что указывает на ее «предсердную» природу.

При АЭ функционирует только та часть правого желудочка, которая расположена под смещенным клапаном. Это приводит к тому, что весь объем крови, выталкиваемой из предсердия, не может быть принят, что вызывает избыток крови в предсердии. Кроме того, через измененный клапан часть крови возвращается обратно в переполненное предсердие. Эти нарушения приводят к его растяжению, что затрудняет нормальный кровоток в легких и влияет на сосуды большого круга кровообращения.

Аномалия Эбштейна редко встречается в изолированном виде. У девяти из десяти пациентов наблюдаются и другие сопутствующие изменения. Наиболее распространенным является сочетание АЭ с дефектом перегородки между предсердиями или открытым овальным окном. Это усугубляет гемодинамические расстройства. В результате венозная кровь из переполненного правого предсердия попадает в левое, что приводит к смешиванию артериальной крови, поступающей к внутренним органам, с венозной, что вызывает гипоксию – недостаток кислорода.

Дефекты перегородки между предсердиями в сочетании с АЭ способствуют не только смешиванию крови, но и образованию тромбов, что увеличивает риск тромбоэмболии (инсульты, некрозы внутренних органов).

Часто при аномалии Эбштейна выявляются дополнительные пути проведения электрических импульсов к миокарду, что может приводить к нарушениям сердечного ритма, таким как тахиаритмии, синдром WPW и другие.

Аномалия Эбштейна представляет собой редкое порок сердца, характеризующееся аномальным расположением и структурой трикуспидального клапана. Врачи отмечают, что клинические проявления могут варьироваться от бессимптомного течения до выраженной сердечной недостаточности. Часто пациенты жалуются на одышку, утомляемость и аритмии. Диагностика включает эхокардиографию, которая позволяет визуализировать изменения в клапане и правых отделах сердца. Лечение зависит от степени выраженности симптомов и может варьироваться от медикаментозной терапии до хирургического вмешательства. Прогноз для пациентов с аномалией Эбштейна в значительной степени зависит от тяжести порока и наличия сопутствующих заболеваний, однако при своевременной диагностике и адекватном лечении многие пациенты могут вести полноценную жизнь.

Видео: аномалия Эбштейна – медицинская анимация (eng)

| Аспект Аномалии Эбштейна | Описание | Замечания |

|---|---|---|

| Понятие | Врожденный порок сердца, характеризующийся аномальным расположением трикуспидального клапана, который смещен вниз в правый желудочек. Это приводит к уменьшению размера правого желудочка и нарушению кровотока. | Различные степени тяжести, от асимптомных до тяжелых, угрожающих жизни. |

| Клиника | Зависит от степени тяжести порока. Может включать: одышку, цианоз (синюшность кожи), быструю утомляемость, тахикардию (учащенное сердцебиение), боли в груди, отеки ног, синкопе (обмороки). У новорожденных – сердечная недостаточность. | Симптомы могут проявляться в любом возрасте, от младенчества до взрослой жизни. |

| Диагностика | Эхокардиография (ЭхоКГ) – основной метод диагностики, позволяющий визуализировать аномальное положение трикуспидального клапана и оценить степень его дисфункции. Электрокардиография (ЭКГ) – выявляет нарушения ритма и проводимости. Рентгенография грудной клетки – показывает увеличение размеров сердца. Катетеризация сердца – может потребоваться для уточнения диагноза и оценки гемодинамики. | Ранняя диагностика крайне важна для своевременного начала лечения. |

| Лечение | Зависит от степени тяжести порока и симптомов. Может включать: медикаментозную терапию (диуретики, ингибиторы АПФ, гликозиды), хирургическое вмешательство (пластика или протезирование трикуспидального клапана, коррекция других сопутствующих пороков). В тяжелых случаях может потребоваться трансплантация сердца. | Выбор метода лечения определяется индивидуально для каждого пациента. |

| Прогноз | Зависит от степени тяжести порока, своевременности диагностики и эффективности лечения. При своевременном и адекватном лечении прогноз может быть благоприятным. Без лечения – высокий риск развития сердечной недостаточности, инфекционного эндокардита и внезапной смерти. | Регулярное наблюдение у кардиолога необходимо на протяжении всей жизни. |

Как проявляется АЭ?

Время появления симптомов аномалии Эбштейна (АЭ) зависит от степени повреждения клапана, выраженности недостаточности и наличия других врожденных пороков сердца (ВПС). У детей с серьезными изменениями в структуре клапанов признаки порока могут проявляться сразу после рождения. Основные симптомы включают:

- Синюшность кожи;

- Слабый сосательный рефлекс;

- Быструю утомляемость при кормлении и медленный набор веса.

Открытое овальное окно у новорожденного может частично компенсировать нагрузку на правое предсердие, позволяя крови поступать в левую половину сердца. Если отверстие отсутствует или его размеры минимальны, состояние ребенка может быстро ухудшиться, что приведет к критической сердечной недостаточности и даже смерти в течение первых недель жизни. Таким образом, сочетание АЭ с дефектом перегородки может положительно сказаться на состоянии, обеспечивая разгрузку правой стороны сердца.

При умеренной или незначительной степени смещения клапана внутрь правого желудочка единственным признаком на протяжении длительного времени может быть цианоз. Такие пациенты могут дожить до 10-15 лет, а иногда порок выявляется и у взрослых. Другим серьезным проявлением является аритмия, которая также может потребовать хирургического вмешательства.

Симптомы АЭ включают:

- Цианоз кожи и слизистых;

- Одышку;

- Утомляемость и слабость;

- Различные аритмии;

- Отеки при развитии сердечной недостаточности.

Недостаток кислорода в крови, поступающей к органам, вызывает не только внешние изменения в виде синюшности, но и нарушения обмена веществ в тканях, вызванные гипоксией. Это может привести к изменениям ногтей, напоминающим «часовые стекла», и пальцев, имеющим вид «барабанных палочек». Эти признаки часто встречаются при различных ВПС и указывают на низкую концентрацию кислорода в крови или на сброс венозной крови в артериальное русло.

Увеличенное правое предсердие, объем которого может достигать одного литра и более, оказывает давление на переднюю стенку грудной клетки, что особенно заметно у растущих детей с податливыми костями. Это может привести к появлению внешнего признака патологии, известного как «сердечный горб» – выпячивание передней части грудной клетки в области сердца.

Среди возможных осложнений АЭ – фатальные аритмии, остановка сердца и тромбоэмболии. Причинами летального исхода могут стать инсульт, внезапная сердечная смерть или прогрессирующая застойная сердечная недостаточность при некорригированном пороке.

Аномалия Эбштейна — это редкое врожденное заболевание сердца, которое затрагивает трикуспидальный клапан и правый желудочек. Люди, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают разнообразие клинических проявлений, от легкой одышки до серьезных аритмий. Диагностика часто включает эхокардиографию, которая позволяет визуализировать аномалии клапана и оценить функцию сердца. Лечение может варьироваться от наблюдения в легких случаях до хирургического вмешательства при выраженных симптомах. Прогноз зависит от степени тяжести заболевания: многие пациенты ведут активный образ жизни, однако в тяжелых случаях могут возникнуть серьезные осложнения. Важно, чтобы пациенты находились под наблюдением кардиолога для своевременной коррекции лечения.

Как заподозрить аномалию Эбштейна?

Подозрение на врожденный порок сердца требует тщательного обследования. После анализа симптомов и жалоб пациента (или его родителей в случае новорожденных) кардиолог назначает ряд дополнительных диагностических процедур:

- Рентгенография грудной клетки для определения размеров сердца;

- Ультразвуковое исследование — эффективный метод для выявления аномалий и сопутствующих пороков;

- Электрокардиограмма, холтеровское мониторирование и электрофизиологическое исследование при наличии нарушений сердечного ритма;

- Атриография — исследование предсердий с использованием контрастного вещества;

- Катетеризация сердечных камер для измерения давления в них.

Видео: аномалия Эбштейна на ЭхоКГ и описание сути порока

Лечение аномалии Эбштейна

При артериальной недостаточности (АЭ) необходима коррекция ритма сердца, особенно при его недостаточности. Для этого применяются антиаритмические средства, такие как бета-блокаторы (атенолол, метопролол) и антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем). При сердечной недостаточности назначают диуретики, ингибиторы АПФ и сердечные гликозиды. Выбор конкретного препарата зависит от возраста пациента и особенностей течения заболевания.

АЭ — это порок развития, который не поддается лечению только консервативными методами, поэтому большинство пациентов нуждаются в хирургическом вмешательстве. Время и тип операции зависят от структурных изменений в сердце, степени тяжести порока и характера гемодинамических нарушений.

Наиболее часто выполняемые операции при АЭ включают:

- Пластику трехстворчатого клапана;

- Протезирование клапана.

Если створки клапана и сопутствующие врожденные пороки сердца позволяют исправить гемодинамические нарушения с помощью пластической операции, предпочтение отдается этому методу. Пластика показана при недостаточности клапана, тогда как стеноз требует более радикального вмешательства с заменой участка сердца.

При пластической операции удаляется избыточная часть правого предсердия, создается одностворчатый клапан и уменьшается диаметр клапанного фиброзного кольца. Если есть дефект в межпредсердной перегородке, хирург также его зашивает. Как при пластике, так и при протезировании пересекаются ненужные пути проведения импульсов, способствующие аритмиям.

Суть баллонной операции заключается в расширении овального окна или дефекта перегородки с помощью специального аппарата, чтобы обеспечить движение «лишней» крови в левую половину сердца. Хотя эта мера не является радикальной, она снижает риск для жизни ребенка, но в дальнейшем потребуется пластика клапана или его замена.

Если пластическая операция невозможна, единственным вариантом лечения порока становится протезирование. Недостатком этого метода является наличие инородного материала в сердце, однако он надежно корректирует врожденные пороки. Оптимально проводить протезирование в подростковом возрасте, когда размеры сердца приближаются к взрослым, чтобы избежать несоответствия между клапаном и участком сердца, что может привести к стенозу.

Протезирование подразумевает удаление поврежденных структур клапана и замену их на искусственный аналог. Современная медицина предлагает дополнить такие операции введением стволовых клеток, что способствует восстановлению недостающей массы миокарда правого желудочка.

Когда возникает необходимость в имплантации протеза вместо поврежденного клапана, родители хотят знать, что именно будет установлено в сердце их ребенка. На сегодняшний день кардиологи могут предложить либо механический протез, полностью изготовленный из синтетических материалов и металла, либо биологический, созданный из элементов перикарда человека или пересаженный клапан свиньи, подходящий по размерам.

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Механический протез требует постоянного приема антикоагулянтов, но отличается долговечностью и надежностью. Биологический клапан не требует антикоагулянтной терапии, однако служит несколько меньше. Выбор типа протеза остается за кардиохирургом, который оценивает конкретную клиническую ситуацию.

Видео: операция при аномалии Эбштейна (ход + описание)

Прогноз при аномалии Эбштейна

Аномалия Эбштейна обычно имеет благоприятное течение, и своевременное медицинское вмешательство может восстановить нормальный кровоток. Многие пациенты продолжают вести привычный образ жизни, а женщины могут успешно выносить беременность и рожать здоровых детей. Ключевым условием безопасного существования с этим врожденным пороком сердца является регулярное наблюдение у кардиолога и строгое выполнение его рекомендаций по лечению и профилактике осложнений.

Тем не менее, прогноз остается серьезным в тяжелых формах порока, когда около 25% новорожденных не выживают в течение первого месяца. Без лечения выживает чуть более половины пациентов, тогда как своевременное хирургическое вмешательство дает положительный результат в 90% случаев. Восстановление пациента занимает около года, после чего он может успешно учиться или вернуться к работе.

Вопрос-ответ

Что такое аномалия Эбштейна?

Аномалия Эбштейна – редкая и тяжелая форма врожденного порока сердца. Мальформация трикуспидального клапана (ТК), обусловленная сочетанием морфологических сердечных дефектов, во внутриутробном периоде приводит к развитию тахикардии и выраженной кардиомегалии.

Каковы симптомы аномалии Эбштейна?

Аномалия Эбштейна – порок трикуспидального клапана, характеризующийся его дисплазией и смещением в полость правого желудочка. Признаками аномалии Эбштейна служат низкая физическая выносливость, одышка, пароксизмальная тахикардия, цианоз, кардиомегалия, правожелудочковая недостаточность, аритмии.

Сколько живут с аномалией Эбштейна?

Roberson и N. Silverman смертность среди младенцев с аномалией Эбштейна составляет 80%, и 90% у плодов. Из переживших первые 3-6 месяцев жизни 70% живут до 2 лет, и 50% доживают до возраста 13 лет. Больные с сопутствующими ВПС до 2-летнего возраста доживает только 15%.

Что такое аномалия клапанов сердца Эбштейна?

Аномалия Эбштейна – это редкий врожденный порок сердца, при котором трехстворчатый атриовентрикулярный клапан смещен в полость правого желудочка, т. е. расположен значительно ниже по току крови. Створки клапана тоже смещены и неправильно развиты вместе со всем мышечным и хордальным аппаратом, приводящим его в движение.

Советы

СОВЕТ №1

Если у вас или у ваших близких есть подозрения на аномалию Эбштейна, не откладывайте визит к кардиологу. Ранняя диагностика может значительно улучшить прогноз и качество жизни.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, такие как одышка, усталость или учащенное сердцебиение. Эти признаки могут указывать на проблемы с сердцем и требуют немедленного медицинского вмешательства.

СОВЕТ №3

Изучите доступные методы лечения аномалии Эбштейна, включая медикаментозную терапию и хирургические вмешательства. Обсудите с врачом, какие варианты подходят именно вам.

СОВЕТ №4

Поддерживайте здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек могут помочь улучшить общее состояние сердца и снизить риск осложнений.