Припозднившаяся система

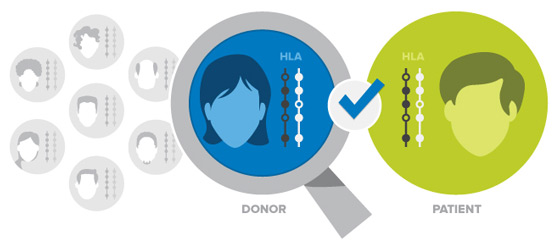

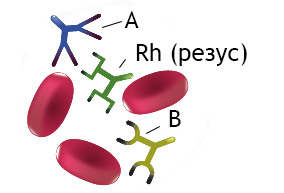

Попытки переливания крови для спасения жизни человека, начатые после открытия эритроцитарной системы АВ0 К. Ландштейнером в 1900 году и системы Резус, разработанной Ландштейнером и А. С. Винером в 1940 году, стали более успешными. Однако пересадка тканей, отвечающих за выработку клеток крови, оставалась нерешенной задачей до 80-х годов прошлого века. Это объясняется тем, что первый антиген лейкоцитарной системы человека (HLA), играющий ключевую роль в синтезе тканевых антигенов и определяющий их гистологическую совместимость, был открыт только в 1954 году. Тем не менее, эксперименты по пересадке кроветворной ткани от одного человека к другому проводились еще в 19 веке. Пересаженный костный мозг, полученный без предварительного подбора, не мог эффективно наладить процесс кроветворения. Организм реципиента отвергал чуждые клетки, и костный мозг не адаптировался к новым условиям.

Открытие антигена, ранее практически неизвестного, вдохновило ученых на новые исследования. Знания в этой области открывали широкие горизонты для гематологии и иммунологии, включая трансплантацию костного мозга. Ученые не ошиблись в своих ожиданиях: совместные усилия биохимиков, генетиков, иммунологов и гематологов, направленные на выявление новых антигенов и изучение структуры системы, быстро приносили плоды. Многочисленные эксперименты подтвердили, что небольшой участок 6-й хромосомы, содержащий главный комплекс гистосовместимости (МНС), аккумулирует значительное количество генетической информации и включает локусы HLA-системы. Основные характеристики этой системы заключаются в кодоминантности (выражение признаков обоих аллельных генов), полиморфизме (генетическом разнообразии) и сцепленности генов.

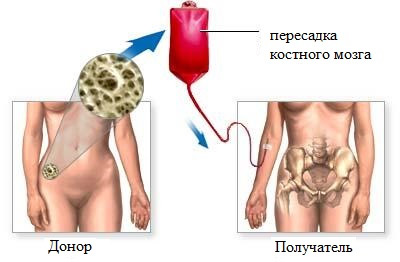

Трансплантация костного мозга является важной процедурой в лечении различных заболеваний крови, таких как лейкемия и лимфома. Врачи отмечают, что данная процедура делится на два основных типа: аутологичная, когда используется собственный костный мозг пациента, и аллогенная, при которой донорский материал берется от другого человека. Показания к трансплантации включают тяжелые формы заболеваний, не поддающиеся традиционному лечению.

Подбор донора — ключевой этап, так как совместимость тканей значительно влияет на успех операции. Врачи подчеркивают важность тщательного обследования как донора, так и реципиента, чтобы минимизировать риск отторжения. Проведение процедуры требует высококвалифицированного медицинского персонала и современного оборудования, что делает трансплантацию сложным, но жизненно важным процессом. Успех операции во многом зависит от предварительной подготовки и последующего наблюдения за пациентом.

Какие бывают пересадки?

Словосочетание «трансплантация костного мозга» обычно связано с пересадкой различных типов кроветворной ткани. Это не ошибка, так как в каждой области существуют свои термины. Всё началось с ТКМ, и врачи привыкли использовать этот термин, а пациенты его подхватывают. Тем не менее, важно отметить, что в настоящее время существует три метода перемещения ткани, отвечающей за образование клеток крови:

- Прямая трансплантация костного мозга.

- Пересадка стволовых клеток крови (СКК), которые извлекаются из кровеносной системы донора. Кровь донора проходит специальную обработку для выделения стволовых клеток.

- Трансфузия крови, оставшейся в пуповинной вене после рождения ребенка. Пуповинная кровь является ценным источником стволовых клеток.

Кроме того, пересадки классифицируются на:

- Аллогенные пересадки, которые предполагают использование чужого гемопоэтического материала. Этот метод применяется, когда собственный костный мозг перестает производить клетки крови.

- Аутологичные трансплантации, которые подразумевают пересадку собственной кроветворной ткани, заранее отобранной и подготовленной для возвращения в организм. Этот подход используется, если костный мозг пациента остается здоровым, то есть если кроветворная ткань не затронута злокачественными процессами.

Аутологичная трансплантация имеет свои преимущества: не требуется беспокоиться о гистосовместимости, так как используются собственные клетки пациента, что исключает возможные конфликты между организмом и пересаженной тканью. Также можно применять более агрессивные схемы химиотерапии.

Вопрос о проведении аутологичной пересадки часто возникает при лимфоме – опухоли, которая развивается в лимфатических узлах. Важно провести процедуру до того, как злокачественный процесс распространится на главный орган кроветворения – костный мозг. Если лимфома прогрессирует и переходит в лейкоз, заготовка «родных» стволовых клеток становится невозможной.

Использовать собственные клетки нельзя при различных формах лейкозов и апластической анемии, когда гемопоэтическая ткань повреждена и утратила способность к производству здоровых клеток. В таких случаях остается только аллогенная трансплантация – пересадка кроветворной ткани от донора-родственника или от незнакомого человека, который оказался гистологически совместим с пациентом. Однако сначала необходимо найти такого донора.

| Аспект трансплантации костного мозга | Подробное описание | Дополнительная информация |

|---|---|---|

| Суть процедуры | Замена поврежденного или больного костного мозга здоровым, полученным от донора (аллогенная ТКМ) или самого пациента (аутологичная ТКМ). Здоровый костный мозг производит здоровые клетки крови. | Процедура высокотехнологична и требует специальной подготовки пациента и медицинского персонала. |

| Классификация по источнику клеток | * Аллогенная ТКМ: клетки от донора (родственника или неродственника). * Аутологичная ТКМ: клетки самого пациента, собранные и замороженные до начала лечения. * Синогенная ТКМ: клетки от близкого родственника. | Выбор типа ТКМ зависит от диагноза, состояния пациента и наличия подходящего донора. |

| Классификация по способу введения клеток | * Внутривенная инфузия: клетки вводятся в вену. * Интраоссальная инфузия: клетки вводятся непосредственно в кость. | Внутривенная инфузия – наиболее распространенный метод. |

| Показания к ТКМ | * Злокачественные заболевания крови (лейкемия, лимфома, миелома). * Апластическая анемия. * Врожденные иммунодефициты. * Серьезные генетические заболевания. * Аутоиммунные заболевания (в некоторых случаях). | ТКМ – это высокоинтенсивная процедура, применяемая при тяжелых заболеваниях, когда другие методы лечения неэффективны. |

| Подбор донора (для аллогенной ТКМ) | * HLA-типирование: определение совместимости по антигенам главного комплекса гистосовместимости. * Поиск в международных регистрах доноров. * Обследование донора на наличие инфекций и других заболеваний. | Совместимость донора и реципиента по HLA-антигенам критически важна для успешной трансплантации и предотвращения реакции “трансплантат против хозяина”. |

| Проведение процедуры | * Прекондиционирование: высокодозная химиотерапия или лучевая терапия для уничтожения больного костного мозга. * Внутривенная инфузия клеток костного мозга. * Последующий мониторинг: регулярные анализы крови, контроль за приживлением трансплантата, профилактика осложнений. | Процедура проводится в специализированных гематологических отделениях с опытом проведения ТКМ. |

| Осложнения | * Реакция “трансплантат против хозяина” (РТПХ): иммунная система трансплантата атакует организм реципиента. * Инфекции. * Токсичность препаратов прекондиционирования. * Гранулоцитопения. | Профилактика и лечение осложнений являются важной частью послеоперационного периода. |

Чтобы знать, кого искать

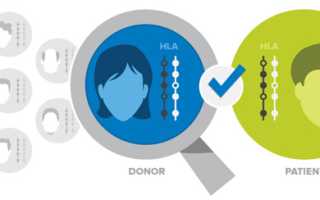

Определение антигенного профиля по системе HLA как донора, так и реципиента, а также их совместимости (тканевое типирование) является важным условием для успешной трансплантации костного мозга. Процесс типирования крови человека, который должен принять донорский материал, требует значительных усилий и финансовых затрат. Однако при наличии квалифицированных специалистов и хорошо оборудованной лаборатории иммунологического типирования органов и тканей он вполне осуществим.

Поиск гистологически совместимого донора представляет собой сложную задачу, поэтому он начинается сразу после постановки неблагоприятного диагноза. Необходимо заранее определить, кого именно искать. В первую очередь следует провести типирование крови пациента, который будет получать донорский материал, по антигенным системам, влияющим на приживление трансплантата:

- Системы эритроцитов (АВ0, Rhesus, Duffy, Kell) с выявлением «малых» эритроцитарных антигенов. Хотя несовместимость по некоторым из этих факторов может быть проигнорирована, это возможно только при полной идентичности донора и реципиента в индивидуальных пробах. В противном случае пересадка может привести к гемолизу и развитию реакции «трансплантат против хозяина».

- Лейкоцитарная система HLA:

- Типирование по первому классу (серологическое исследование) – определение антигенов локусов А, В, С.

- Типирование по второму классу (DR-типирование, реакция в смешанной культуре лимфоцитов), которое включает определение антигенов D-региона.

Только после определения HLA-фенотипа пациента можно начинать поиск подходящего донора, который сможет предоставить свою кроветворную ткань для замены пораженного органа. Идеальным вариантом является здоровый монозиготный близнец, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Поэтому, учитывая, что пересадка костного мозга не представляет опасности для донора, его следует искать среди родных братьев и сестер, не акцентируя внимание на возрасте. Однако и в этом случае удача может оказаться на стороне других. Начинается сложный процесс поиска, сопряженный с множеством трудностей как в организации, так и в финансовом плане.

Трансплантация костного мозга — это сложная и жизненно важная процедура, которая позволяет восстановить кроветворение у пациентов с различными заболеваниями, такими как лейкемия, лимфома и апластическая анемия. Люди часто отмечают, что основными показаниями к проведению трансплантации являются тяжелые формы этих заболеваний, когда другие методы лечения оказываются неэффективными. Существует несколько классификаций трансплантации: аутологичная, когда используется собственный костный мозг пациента, и аллогенная, при которой донорский материал берется от другого человека. Подбор донора — это критически важный этап, который требует тщательного анализа совместимости, чтобы минимизировать риск отторжения. Процедура сама по себе может быть сложной и требует длительного восстановления, но многие пациенты отмечают, что она дает шанс на новую жизнь и возвращение к нормальной активности.

Донор костного мозга – кто он такой?

Несмотря на то что донор, предоставляющий кроветворную ткань, не рискует своим здоровьем, поиск подходящего человека осуществляется среди типированных по HLA-системе и зарегистрированных в реестре доноров в возрасте от 18 до 55 лет. Даже годовалый ребенок может стать донором для близкого родственника. Гражданин, желающий помочь, должен быть в хорошем состоянии здоровья:

- Не иметь контактов с инфекциями, которые могут оставить серьезные последствия (такими как туберкулез, гепатиты, ВИЧ);

- Не находиться под наблюдением онколога;

- Иметь стабильное психическое состояние.

Донор должен понимать, что скрывая свои проблемы со здоровьем, он ставит под угрозу жизнь другого человека, которая и так находится в опасности. Врачи не полагаются только на устные заверения о здоровье; потенциальные доноры проходят полное медицинское обследование перед тем, как предоставить свою кроветворную ткань. Иммунологический анализ, включая определение антигенного состава крови по лейкоцитарной системе, также проводится заново.

Кроме HLA-типирования крови донора и реципиента, важным этапом перед трансплантацией костного мозга является исследование на наличие антител в крови потенциального донора. Эти антитела, образующиеся в результате различных факторов (например, перенесенных гемотрансфузий или беременностей у женщин), могут активироваться в новых условиях и вызвать резкую реакцию отторжения трансплантата, что может свести на нет усилия многих людей. Если такие антитела обнаруживаются (даже при полной совместимости донора и реципиента), врачи сообщают, что данный донор не подходит.

Кроме того, донор должен осознавать свою ответственность за решение участвовать в спасении жизни другого человека и понимать, что он не имеет права отказаться, когда реципиент уже готов к трансплантации. Пройдя третий этап подготовки к трансплантации костного мозга (этап полного уничтожения клеток костного мозга, включая нормальные), пациент теряет всю иммунную защиту и становится крайне уязвимым к любым микроорганизмам, присутствующим в окружающей среде. Микробы, которые здоровый человек не замечает, могут представлять серьезную угрозу для больного, и без кроветворной ткани он рискует своей жизнью.

Важные условия успеха – показания

Еще одним важным аспектом успешной пересадки гемопоэтической ткани является точное определение показаний для операции и оценка ее эффективности.

Специалисты чаще всего рекомендуют пересадку при наличии дефектов стволовых клеток. Однако, если наблюдаются нарушения микроокружения после трансплантации костного мозга, врачи предпочитают использовать альтернативные методы лечения, которые более доступны и менее затратны. Поэтому решение о пересадке костного мозга принимается с особой осторожностью и тщательным анализом.

Существует множество врожденных и приобретенных заболеваний кроветворной и лимфоидной ткани, которые могут стать показаниями для данного хирургического вмешательства:

- Острые и хронические лейкозы;

- Злокачественные лимфомы;

- Лимфома Ходжкина;

- Апластическая анемия;

- Наследственные иммунодефициты с тяжелым течением;

- Генетически обусловленные анемии (например, бета-талассемия или болезнь Кули, анемия Фанкони);

- Аутоиммунные заболевания (например, рассеянный склероз);

- Опухоли различных локализаций (включая нейробластому у детей и рак молочной железы).

Пересадка гемопоэтических клеток вызывает большие надежды, так как ее цель — восстановление нормального процесса кроветворения, то есть замена поврежденной опухолью ткани донорской субстанцией.

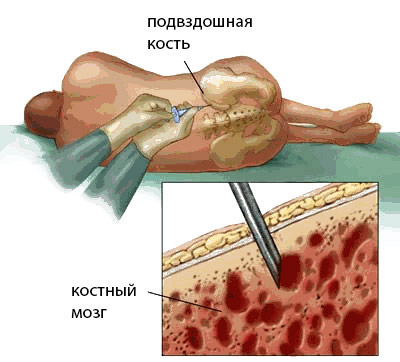

Как это происходит у донора

Когда удается найти человека, гистологически совместимого с пациентом, начинается сложный процесс подготовки как донора, так и реципиента к предстоящей операции. Как проходит этот этап для донора?

Для извлечения кроветворной ткани требуется общий наркоз. После медицинского обследования донор помещается в стационар на однодневное наблюдение. Гемопоэтические клетки извлекаются из костей, где их наибольшее количество, а именно из подвздошной кости.

Процедура включает несколько проколов (количество зависит от необходимости получения около 1 литра биомассы). Операция занимает примерно два часа.

После завершения процедуры работа с донором практически завершается. Ему назначают обезболивающее, так как в местах вмешательства может ощущаться боль, и на следующий день его отпускают домой. К этому моменту донор уже знает, что не стоит переживать о потерянной ткани — здоровый костный мозг полностью восстановит свой объем и клеточный состав в течение двух недель.

Процесс работы с донором стволовых клеток имеет свои особенности: будущий донор начинает подготовку своих клеток к пересадке за несколько дней до процедуры. Он принимает специальные препараты (ростовые факторы), которые способствуют перемещению стволовых клеток в кровеносные сосуды. Извлечение стволовых клеток осуществляется с помощью аферезной системы, которая отделяет нужный материал от остального, возвращая все лишнее обратно в кровоток. Легкая болезненность в костях, возникающая после процедуры, не должна вызывать беспокойства у донора. Это сигнализирует о том, что его костный мозг, компенсируя утрату, активно начинает восстановление.

…и реципиента?

Подготовка реципиента к трансплантации — это сложный и длительный процесс, критически важный для успешности операции и приживления. Он проходит в несколько этапов:

- Сначала пациента помещают в стационар (центр трансплантации), где он находится под постоянным наблюдением высококвалифицированных специалистов, хорошо знакомых с предстоящей процедурой.

- В больнице проводится комплексное обследование для тщательной оценки состояния и функциональных возможностей всех органов. Чем лучше функционируют остальные системы, тем выше вероятность успеха.

- Затем начинается этап кондиционирования, после которого возврата нет, и трансплантация становится обязательной для выживания пациента. Этот этап включает агрессивное химиотерапевтическое воздействие на кроветворную систему, направленное на полное уничтожение костного мозга и опухолевых клеток (в случае лейкоза). Он помогает подавить возможный иммунный ответ на чужую ткань, что может привести к отторжению (реакция «хозяин против трансплантата»).

- После полного уничтожения костного мозга любая микрофлора окружающей среды становится опасной для пациента. Поэтому его помещают на несколько дней в «стерильную палату», где создаются условия, исключающие риск инфицирования (белье и питание стерильные, контакт с медицинским персоналом минимизирован, а общение с другими людьми, включая близких, ограничено).

- Пересадка происходит в палате и напоминает обычную гемотрансфузию, только вместо крови пациенту вводится другая биологическая среда — костный мозг или стволовые клетки.

Медицинский персонал отделения постоянно следит за состоянием пациента, получающего новую кроветворную ткань. Однако сам процесс переноса ткани от одного человека к другому — это лишь половина дела. Впереди пациента ждет напряженный и сложный как физически, так и психологически период, который определяет исход операции.

Тяжелое ожидание

Прошло много дней, недель и месяцев ожидания, наполненного тревогой — период адаптации трансплантата. Первые три недели особенно тяжёлые, так как никто не может предсказать, как пройдет «знакомство» между организмом пациента и донорской тканью в новой среде.

Состояние пациента в этот период крайне сложное: его мучает постоянная тошнота, иногда возникает рвота, аппетит отсутствует, пищеварительная система нарушена, и частые поносы становятся обычным делом. Организм находится в уязвимом состоянии:

- Иммунная система ослаблена, что вызывает обоснованный страх и риск заражения, несмотря на профилактику антибиотиками.

- Существует высокая вероятность иммунных реакций со стороны пересаженной ткани («трансплантат против хозяина»), поэтому продолжается иммуносупрессивная терапия, начатая на этапе подготовки.

- Система гемостаза проявляет непредсказуемость, что может привести к кровотечениям, из-за чего пациенту проводят вливания тромбоцитарной массы.

Физические страдания усугубляют тяжёлое психическое состояние пациентов. Они часто отмечают, что справляться с душевной болью гораздо сложнее. Максимальная изоляция от внешнего мира и близких людей, в поддержке которых как никогда нуждается больной, не способствует улучшению настроения и жизненных сил. Депрессия, подавленность и переживания за настоящее и будущее становятся постоянными спутниками после трансплантации костного мозга. Поэтому помощь психологов и психотерапевтов в этот ответственный период оказывается крайне важной.

Если всё пройдет успешно, через месяц или два пациент сможет покинуть медицинское учреждение, которое подарило ему новую жизнь. Он получит инструкции и рекомендации о том, как вести себя и что делать в различных ситуациях, которым должен следовать ради своего здоровья. Долгое время после выписки человек будет поддерживать связь с центром трансплантологии, где в случае непредвиденных обстоятельств ему всегда окажут помощь. Однако тревога будет преследовать его ещё долго, прежде чем на её место придёт надежда на полноценную жизнь и вера в здоровое будущее.

А как в России?

В России трансплантация костного мозга осуществляется, но не в тех объемах, которые необходимы для такой большой страны. Операции проводятся лишь в нескольких специализированных центрах, в основном в Санкт-Петербурге и Москве.

Стоимость процедуры высока и недоступна для большинства граждан. Цены начинаются от 1 миллиона рублей в Москве и могут превышать 2 миллиона в Санкт-Петербурге. Бесплатная трансплантация доступна лишь немногим, так как финансирование из государственного бюджета крайне ограничено. В стране отсутствует собственный регистр доноров костного мозга, что является одной из главных проблем. Это отсутствие вынуждает искать доноров в международных банках, например, в Германии или Белоруссии, что не способствует снижению стоимости и доступности операции.

Видео: о проведении трансплантации костного мозга

Перейти в раздел:

- Заболевания крови, её состав, анализы и биохимические исследования

Советы для читателей СосудИнфо предоставляют квалифицированные специалисты с медицинским образованием и практическим опытом в этой области.

Вопрос-ответ

Каковы показания к пересадке костного мозга?

Наиболее частыми показаниями к ТКМ/ТСКК являются онкогематологические и гематологические заболевания (лейкозы, злокачественные лимфомы, апластическая анемия, врожденные иммунодефициты и нарушения метаболизма).

Что такое трансплантация костного мозга?

Что такое трансплантация костного мозга? Трансплантация костного мозга обеспечивает возможность проведения лечения путем введения адекватных и целебных доз медикаментозных препаратов при определенных злокачественных или доброкачественных заболеваниях крови, лимфатической системы или костного мозга.

Каковы показания к процедуре забора костного мозга?

Аспирация костного мозга — полезный метод исследования для диагностики гематологических и негематологических заболеваний. Гематологические показания к этой процедуре включают диагностику, стадирование и наблюдение за пациентами с анемией, панцитопенией, лимфопролиферативными заболеваниями, лимфомами и многими другими заболеваниями.

Каковы показания к трансплантации гемопоэтических стволовых клеток?

К некоторым распространенным показаниям для аллогенной ТГСК относятся тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД), синдром Вискотта-Олдрича (СВО), хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ), дефицит адгезии лейкоцитов (ДАЛ), нарушение регуляции иммунитета, полиэндокринопатия, энтеропатия, синдром сцепленного с Х-хромосомой (IPEX), Х-сцепленное лимфопролиферативное заболевание.

Советы

СОВЕТ №1

Перед трансплантацией костного мозга обязательно проконсультируйтесь с опытным гематологом. Он поможет вам понять все аспекты процедуры, включая возможные риски и преимущества, а также ответит на ваши вопросы о процессе восстановления.

СОВЕТ №2

Обсудите с врачом возможность поиска донора в вашей семье или среди зарегистрированных доноров. Чем ближе совпадение по генетическим маркерам, тем выше вероятность успешной трансплантации и меньший риск отторжения.

СОВЕТ №3

Подготовьтесь к трансплантации морально и физически. Это может включать в себя занятия спортом, правильное питание и поддержку со стороны близких. Психологическая подготовка также важна, так как процесс может быть эмоционально сложным.

СОВЕТ №4

После трансплантации следите за своим состоянием и регулярно посещайте врача для контроля за восстановлением. Это поможет вовремя выявить возможные осложнения и скорректировать лечение при необходимости.