Что за исследование такое – ЭЭГ?

Периодически возникающие судорожные приступы, часто сопровождающиеся полной потерей сознания, в народе называют падучей болезнью. В медицинской практике это заболевание известно как эпилепсия.

Основным методом диагностики этого состояния является энцефалография (или электроэнцефалография), используемая на протяжении многих десятилетий. Первая зарегистрированная электроэнцефалограмма была сделана в 1928 году. С тех пор оборудование для исследований (энцефалограф) значительно изменилось и усовершенствовалось, а его функциональные возможности расширились благодаря современным компьютерным технологиям. Тем не менее, суть диагностического метода осталась неизменной.

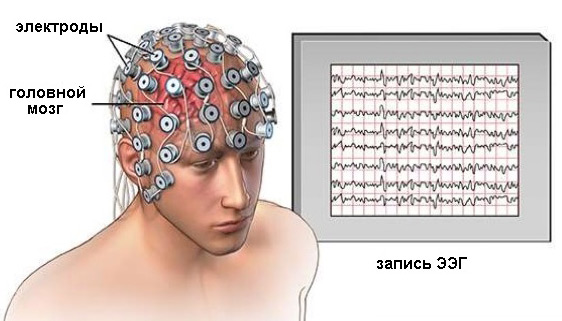

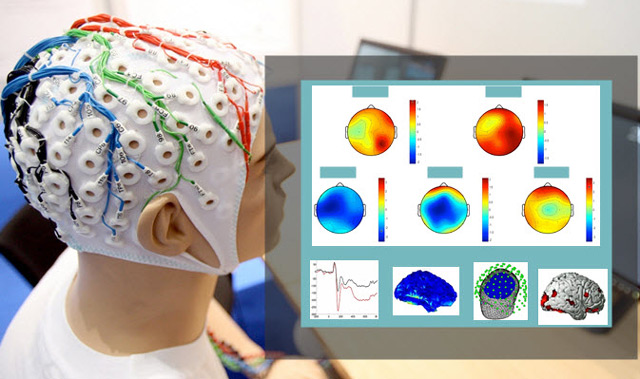

К электроэнцефалографу подключаются электроды (датчики), которые накладываются на голову пациента в виде шапочки. Эти датчики улавливают слабейшие электромагнитные колебания и передают информацию на основное устройство (аппарат, компьютер) для обработки и анализа. Энцефалограф обрабатывает полученные сигналы, усиливает их и фиксирует на бумаге в виде ломаной линии, напоминающей график ЭКГ.

Биоэлектрическая активность мозга формируется преимущественно в коре с участием:

- Таламуса, который управляет и перераспределяет информацию;

- АРС (активирующая ретикулярная система), ядра которой, расположенные в различных отделах головного мозга (продолговатый и средний мозг, варолиев мост, диэнцефальная система), получают сигналы из множества проводящих путей и передают их во все участки коры.

Электроды фиксируют эти сигналы и передают их на аппарат, где происходит запись (графическое изображение – энцефалограмма). Обработка и анализ данных выполняются программным обеспечением компьютера, которое «знает», как работать с этой информацией.

Стандартная ЭЭГ позволяет выявить наличие патологических ритмов во время приступа или в промежутках между ними. ЭЭГ сна или ночной мониторинг ЭЭГ демонстрируют изменения биопотенциалов мозга во время сна.

Таким образом, электроэнцефалография позволяет оценить биоэлектрическую активность мозга и согласованность работы его структур как в состоянии бодрствования, так и во время сна, и отвечает на следующие вопросы:

- Существуют ли зоны повышенной судорожной готовности головного мозга, и если да, то где они расположены;

- На какой стадии находится заболевание, насколько оно прогрессирует или, наоборот, начинает регрессировать;

- Какой эффект оказывает назначенное лечение и правильно ли подобрана его дозировка.

Конечно, даже самое современное оборудование не может заменить квалифицированного специалиста (обычно врача-невролога или нейрофизиолога), который интерпретирует результаты энцефалограммы после специального обучения.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) является важным инструментом в нейрологии, позволяющим врачам оценивать электрическую активность мозга. Специалисты отмечают, что данное обследование помогает выявлять различные патологии, такие как эпилепсия, нарушения сна, а также последствия черепно-мозговых травм. Процедура проводится безболезненно и занимает от 20 минут до часа, в зависимости от целей исследования. Врачи подчеркивают, что результаты ЭЭГ могут быть как нормальными, так и указывать на наличие отклонений, что требует дальнейшего обследования. Благодаря высокой информативности и доступности, ЭЭГ становится незаменимым методом в диагностике и мониторинге состояния пациентов.

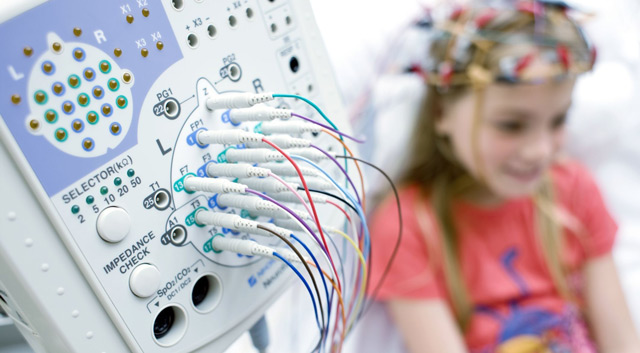

Особенности проведения ЭЭГ у детей

Что говорить о детях, если даже некоторые взрослые, получив направление на ЭЭГ, начинают задавать множество вопросов и сомневаться в безопасности этой процедуры? На самом деле, она абсолютно безопасна для ребенка. Однако провести ЭЭГ маленькому пациенту бывает непросто. У детей до года биоэлектрическую активность мозга измеряют во время сна, предварительно помыв голову, покормив малыша и подстраивая процедуру под его привычный режим (сон/бодрствование).

Для детей до года достаточно дождаться, когда они уснут. А вот для малышей от года до трех (иногда и старше) необходимо уговорить их. Поэтому для детей младше трех лет исследование в состоянии бодрствования проводят только с спокойными и контактными детьми. В остальных случаях предпочтение отдается ЭЭГ во сне.

Подготовку к визиту в кабинет следует начинать за несколько дней, превращая предстоящее событие в игру. Можно заинтересовать малыша увлекательным путешествием, куда он отправится с мамой и любимой игрушкой, или придумать другие варианты. Обычно родители лучше знают, как убедить ребенка посидеть спокойно, не шевелиться, не плакать и не разговаривать. К сожалению, такие ограничения для маленьких детей очень трудны, так как они не понимают всей серьезности процедуры. В таких случаях врач ищет альтернативные решения.

Показаниями для проведения у ребенка дневной энцефалографии в состоянии сна или ночной ЭЭГ являются:

- Выявление пароксизмальных состояний различного происхождения – эпилептические припадки, судорожный синдром на фоне высокой температуры (фебрильные судороги), эпилептиформные припадки, не связанные с истинной эпилепсией и отличающиеся от нее.

- Мониторинг эффективности противоэпилептической терапии при установленном диагнозе “эпилепсия”.

- Диагностика гипоксических и ишемических поражений центральной нервной системы (наличие и степень тяжести).

- Определение степени тяжести поражений головного мозга с прогностической целью.

- Исследование биоэлектрической активности головного мозга у маленьких пациентов для изучения этапов его созревания и функционального состояния центральной нервной системы.

Кроме того, ЭЭГ часто рекомендуют при вегето-сосудистой дистонии с частыми обмороками и головокружением, а также при задержке речевых навыков и заикании. Не стоит игнорировать этот метод и в других случаях, когда необходимо изучить функциональные возможности головного мозга. Процедура безопасна и безболезненна, но может предоставить ценную информацию для диагностики различных патологий. Электроэнцефалография особенно полезна в случаях расстройств сознания, когда причина их возникновения остается неясной.

| Аспект ЭЭГ | Описание | Примечания |

|---|---|---|

| Суть обследования | Регистрация электрической активности головного мозга с помощью электродов, накладываемых на кожу головы. | Измеряет колебания электрического потенциала, отражающие суммарную активность миллионов нейронов. |

| Что выявляет ЭЭГ | Эпилептическую активность (припадки, эпилептиформные разряды) | Изменения активности мозга, связанные с различными состояниями (сон, бодрствование, кома). |

| Нарушения сна | Повреждения головного мозга (травмы, инсульты, опухоли). | |

| Заболевания головного мозга (энцефалит, менингит) | Замедление или ускорение мозговой активности, указывающие на патологию. | |

| Состояние после черепно-мозговой травмы | Оценка эффективности лечения. | |

| Проведение ЭЭГ | Пациент сидит или лежит с электродами на голове. | Процедура безболезненна, занимает 20-40 минут. |

| Электроды регистрируют электрическую активность. | Может потребоваться стимуляция (гипервентиляция, фотостимуляция) для выявления скрытой патологии. | |

| Данные записываются и анализируются врачом-специалистом. | Перед процедурой необходимо вымыть волосы, не использовать косметику и лаки для волос. | |

| Результаты ЭЭГ | Представляются в виде графиков (электроэнцефалограмм) и описательного заключения врача. | Заключение содержит описание частотных характеристик мозговой активности, наличие или отсутствие патологических изменений. |

| Нормальная ЭЭГ не гарантирует отсутствие патологии. | Аномальные результаты требуют дальнейшего обследования для уточнения диагноза. |

Разные способы записи

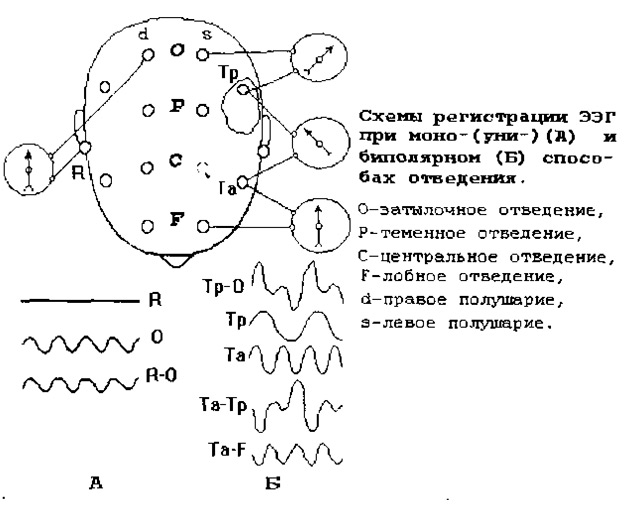

Регистрация биоэлектрических потенциалов головного мозга может осуществляться различными методами, среди которых выделяются следующие:

-

На начальном этапе диагностики, направленной на выявление причин пароксизмальных состояний, применяется краткосрочный (около 15 минут) стандартный метод записи энцефалограммы. Этот метод включает использование провокационных тестов для обнаружения скрытых нарушений: пациента просят глубоко дышать (гипервентиляция), открывать и закрывать глаза или подвергают световому воздействию (фотостимуляция).

-

Если стандартная ЭЭГ не дала достаточной информации, врач может назначить энцефалографию с депривацией (полное или частичное лишение сна в ночное время). Для получения надежных результатов пациента могут не позволять спать вовсе или будить за 2-3 часа до его обычного пробуждения.

-

Длительная запись ЭЭГ с фиксацией биоэлектрической активности коры головного мозга во время «тихого часа» (ЭЭГ сна) применяется, когда врач подозревает, что изменения в мозге происходят именно в состоянии сна.

-

Наиболее информативной считается ночная ЭЭГ, проводимая в условиях стационара. Исследование начинается во время бодрствования (перед сном), продолжается в момент засыпания, охватывает весь период ночного сна и завершается после естественного пробуждения. При необходимости регистрацию биоэлектрической активности мозга дополняют наложением дополнительных электродов и видеофиксацией.

Длительная запись электрической активности во время сна и ночная ЭЭГ объединяются под термином ЭЭГ мониторинг. Эти методы требуют специализированного оборудования и финансовых затрат, а также пребывания пациента в стационарных условиях.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – это метод исследования электрической активности мозга, который позволяет выявить различные патологии и нарушения. Люди отмечают, что процедура безболезненная и не требует специальной подготовки. Во время обследования на кожу головы пациента накладываются электроды, которые фиксируют электрические импульсы. Это помогает врачам диагностировать эпилепсию, нарушения сна, а также оценить состояние мозга после травм или операций. Результаты ЭЭГ могут показать аномалии в работе мозга, такие как эпилептические активности или изменения, связанные с возрастом. Многие пациенты отмечают, что благодаря ЭЭГ удалось выявить причины их недомоганий и начать своевременное лечение.

Время и оборудование образуют цену

В некоторых случаях необходимо измерять биопотенциалы головного мозга во время приступа. Для этого пациента, как и при ночной электроэнцефалографии, госпитализируют в стационар. Здесь проводится суточный мониторинг ЭЭГ с аудио- и видеозаписью. Непрерывный мониторинг ЭЭГ в течение суток с видеофиксацией позволяет подтвердить эпилептическое происхождение пароксизмальных нарушений памяти, изолированных аур и эпизодически возникающих психомоторных явлений.

Электроэнцефалография — один из самых доступных методов исследования головного мозга по стоимости и доступности. В Москве цена варьируется от 1500 до 8000 рублей (ЭЭГ мониторинг сна на протяжении 6 часов) и до 12000 рублей за ночную ЭЭГ.

В других регионах России цены могут быть еще ниже: в Брянске стоимость начинается от 1200 рублей, в Красноярске — от 1100 рублей, а в Астрахани — от 800 рублей.

Оптимальным вариантом будет пройти ЭЭГ в специализированной клинике неврологического профиля. В таких учреждениях можно получить коллегиальное мнение по диагнозу, так как несколько специалистов расшифровывают ЭЭГ. Также сразу после исследования доступна консультация врача или возможность быстро решить вопрос о других методах диагностики головного мозга.

Об основных ритмах электрической активности ГМ

При интерпретации результатов исследования учитываются различные аспекты: возраст участника, общее состояние (наличие тремора, слабость в конечностях, проблемы со зрением и т.д.), применение противосудорожной терапии на момент регистрации биоэлектрической активности мозга, приблизительная дата последнего эпилептического припадка и другие факторы.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) представляет собой сложное сочетание биоритмов, возникающих в результате электрической активности головного мозга в разные моменты времени в зависимости от конкретных условий.

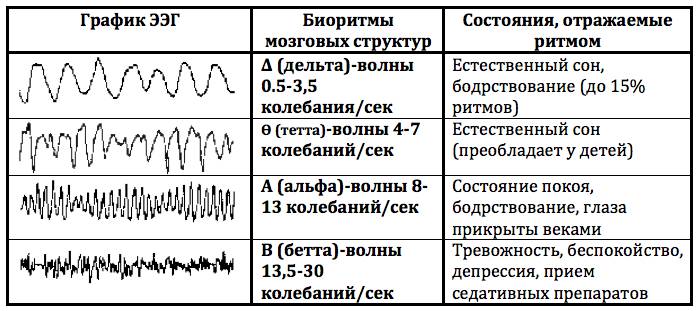

При анализе ЭЭГ в первую очередь обращают внимание на основные ритмы и их характеристики:

- Альфа-ритм (частота – от 9 до 13 Гц, амплитуда колебаний – от 5 до 100 мкВ) наблюдается почти у всех людей без жалоб на здоровье в период спокойного бодрствования (например, во время отдыха или легкой медитации). Как только человек открывает глаза или начинает визуализировать что-либо, α-волны уменьшаются и могут полностью исчезнуть при увеличении активности мозга. Важны такие параметры α-ритма, как амплитуда (мкВ) над левым и правым полушариями, доминирующая частота (Гц), преобладание определенных отведений (лобное, теменное, затылочное и т.д.) и межполушарная асимметрия (%). Уменьшение α-ритма может быть вызвано тревожными состояниями, страхом и активацией вегетативной нервной системы.

- Бета-ритм (частота – от 13 до 39 Гц, амплитуда колебаний – до 20 мкВ) соответствует состоянию бодрствования и активной умственной деятельности. В норме выраженность β-волн невысока; их избыток может указывать на быструю реакцию мозга на стрессовые ситуации.

- Тета-ритм (частота – от 4 до 8 Гц, амплитуда – от 20 до 100 мкВ) отражает не патологические изменения сознания, например, состояние дремоты или легкого сна, когда человек начинает видеть сны. У здорового человека погружение в сон сопровождается увеличением количества θ-ритмов. Усиление тета-ритма может наблюдаться при длительных психоэмоциональных нагрузках, психических расстройствах и некоторых неврологических заболеваниях.

- Дельта-ритм (частота – от 0,3 до 4 Гц, амплитуда – от 20 до 200 мкВ) характерен для глубокого сна (как естественного, так и вызванного наркозом). При различных неврологических патологиях наблюдается усиление δ-ритма.

Кроме того, в коре головного мозга регистрируются и другие электрические колебания: гамма-ритмы (до 100 Гц), каппа-ритмы, возникающие в височных отведениях при активной умственной деятельности, и мю-ритмы, связанные с психическим напряжением. Эти волны не представляют особого диагностического интереса, так как возникают при значительной психической нагрузке и интенсивной умственной работе, требующей высокой концентрации. Электроэнцефалограмму обычно записывают во время бодрствования в спокойном состоянии, а в некоторых случаях назначают ночной мониторинг ЭЭГ или ЭЭГ во сне.

Видео: альфа и бета ритмы на ЭЭГ

Расшифровка ЭЭГ

Оценить качество ЭЭГ можно только после завершения анализа результатов исследования. О положительной ЭЭГ можно говорить, если в состоянии бодрствования на графике энцефалограммы зафиксированы:

- В затылочно-теменных отведениях – синусоидальные α-волны с частотой от 8 до 12 Гц и амплитудой 50 мкВ;

- В лобных областях – β-ритмы с частотой выше 12 Гц и амплитудой не более 20 мкВ. В некоторых случаях β-волны могут чередоваться с θ-ритмами с частотой от 4 до 7 Гц, что также считается нормой.

Например, эпилептиформные острые волны могут наблюдаться у здоровых людей, не страдающих эпилепсией. В то же время комплексы пик-волна (частота 3 Гц) однозначно указывают на наличие эпилепсии с малыми судорожными припадками (petit mal), а острые волны (частота 1 Гц) свидетельствуют о прогрессирующем дегенеративном заболевании головного мозга – болезни Крейтцфельда-Якоба. Эти волны имеют важное диагностическое значение.

В промежутках между приступами эпилепсии пики и острые волны, характерные для этого заболевания, не всегда фиксируются у всех пациентов с клиническими симптомами во время судорожного припадка. Более того, пароксизмальные проявления могут наблюдаться и у совершенно здоровых людей, не имеющих признаков или предрасположенности к судорожному синдрому.

Учитывая вышеизложенное, проведение единственного исследования и отсутствие эпилептической активности на фоновой ЭЭГ («хорошая ЭЭГ») не позволяет полностью исключить эпилепсию при наличии клинических проявлений. Необходимо провести дополнительное обследование пациента для выявления этой серьезной болезни другими методами.

Запись ЭЭГ во время судорожного припадка у пациента с эпилепсией может показать следующие варианты:

- Частые электрические разряды высокой амплитуды, указывающие на пик припадка, а затем замедление активности – переход в фазу затухания;

- Фокальная эпиактивность (свидетельствующая о местоположении очага судорожной готовности и наличии парциальных припадков – необходимо искать причину очагового поражения головного мозга);

- Проявления диффузных изменений (регистрация пароксизмальных разрядов и пик-волна) – такие показатели указывают на генерализованный характер приступа.

Что касается других заболеваний, при которых патологическая электрическая активность не связана с эпилепсией, они могут проявляться в виде очаговых поражений мозга и диффузных изменений. Например, замедленный ритм с преобладанием θ- и δ-волн считается общепринятым индикатором сумеречного сознания различного происхождения (инсульты, опухолевые процессы). При очаговом поражении мозга изменения более выражены на стороне поражения.

Если причина поражения головного мозга установлена, а на ЭЭГ фиксируются диффузные изменения, то диагностическая ценность данного исследования, хотя и не столь высока, все же позволяет выявить различные заболевания, не связанные с эпилепсией:

- Менингиты, энцефалиты (особенно вызванные герпетической инфекцией) – на ЭЭГ: периодическое появление эпилептиформных разрядов;

- Метаболическую энцефалопатию – на энцефалограмме: наличие «трехфазных» волн или диффузных замедлений ритмичности и вспышек симметричной медленной активности в лобных областях.

Диффузные изменения на энцефалограмме могут фиксироваться у пациентов, перенесших ушиб головного мозга или сотрясение. Это объяснимо: при серьезных травмах головы страдает весь мозг. Однако диффузные изменения могут быть обнаружены и у людей, не имеющих жалоб и считающих себя абсолютно здоровыми. Если отсутствуют клинические проявления патологии, повода для беспокойства нет. Возможно, при следующем обследовании запись ЭЭГ покажет полную норму.

В каких случаях поставить диагноз помогает ЭЭГ

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — важный метод исследования, который позволяет оценить функциональные возможности и резервы центральной нервной системы. Врачи рекомендуют проводить ЭЭГ в различных ситуациях и при разных состояниях:

- Для определения степени функциональной незрелости мозга у младенцев. Исследование у детей до года обычно выполняется во сне, а у старших — в зависимости от ситуации.

- При расстройствах сна, таких как бессонница, повышенная сонливость или частые ночные пробуждения.

- При судорогах и эпилептических приступах.

- Для подтверждения или исключения осложнений воспалительных процессов, вызванных нейроинфекцией.

- При сосудистых заболеваниях головного мозга.

- После черепно-мозговой травмы (ушиб или сотрясение) — ЭЭГ помогает оценить степень повреждения мозга.

- Для анализа серьезности последствий воздействия нейротоксических веществ.

- При онкологических заболеваниях, затрагивающих центральную нервную систему.

- При психических расстройствах.

- ЭЭГ-мониторинг используется для оценки эффективности противосудорожной терапии и подбора оптимальных дозировок медикаментов.

- Признаки дисфункции мозговых структур у детей или подозрения на дегенеративные изменения в нервной ткани у пожилых людей (например, деменция, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера) могут стать основанием для проведения ЭЭГ.

- Пациенты в коме также нуждаются в оценке состояния мозга.

- В некоторых случаях ЭЭГ требуется во время хирургических операций (например, для определения глубины наркоза).

- ЭЭГ может помочь оценить степень нервно-психических расстройств при печеночной недостаточности (печеночная энцефалопатия) и других метаболических энцефалопатиях (почечной, гипоксической).

- Всем водителям (как будущим, так и действующим) рекомендуется проходить ЭЭГ при медицинском освидетельствовании для получения или замены водительских прав, что позволяет выявить лиц, не способных управлять транспортными средствами.

- Призывникам с судорожным синдромом в анамнезе или жалобами на приступы с потерей сознания и судорогами также назначают ЭЭГ.

- В некоторых случаях ЭЭГ используется для подтверждения гибели значительной части нервных клеток, что указывает на смерть головного мозга (например, когда говорят, что «человек, скорее всего, стал растением»).

Видео: ЭЭГ и выявление эпилепсии

Исследование не требует особой подготовки

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Электроэнцефалография (ЭЭГ) не требует особой подготовки, но некоторые пациенты могут испытывать страх перед процедурой. На голову накладываются датчики с проводами, которые фиксируют «всё, что происходит внутри черепа» и передают информацию на специальный прибор. Электроды регистрируют изменения разности потенциалов между двумя датчиками в различных отведениях. Для взрослых предусмотрено симметричное размещение 20 датчиков плюс один непарный на теменной области, а для маленьких детей достаточно 12.

Важно успокоить тревожных пациентов: исследование абсолютно безопасно и не имеет ограничений по частоте проведения и возрасту. ЭЭГ можно проводить несколько раз в день и в любом возрасте — от новорожденных до пожилых людей, если это необходимо.

Основная подготовка заключается в обеспечении чистоты волос. Накануне пациенту следует помыть голову с шампунем, тщательно прополоскать и высушить, избегая укладочных средств (геля, пенки, лака). Также перед процедурой необходимо снять металлические украшения (клипсы, серьги, заколки, пирсинг).

Дополнительно:

- За два дня до исследования следует отказаться от алкоголя (как крепкого, так и слабого), не употреблять напитки, стимулирующие нервную систему, и избегать шоколада.

- Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с врачом о принимаемых лекарствах (снотворные, транквилизаторы, противосудорожные и др.). Возможно, некоторые препараты придется отменить по согласованию с лечащим врачом. Если это невозможно, следует уведомить специалиста, который будет расшифровывать результаты ЭЭГ, чтобы он учел эти обстоятельства при составлении заключения.

- За два часа до обследования не следует плотно есть и курить, так как это может повлиять на результаты.

- Не рекомендуется проводить ЭЭГ во время острого респираторного заболевания, а также при наличии кашля и заложенности носа, даже если эти симптомы не связаны с острым процессом.

После соблюдения всех рекомендаций пациента усаживают в удобное кресло, обрабатывают места соприкосновения головы с электродами гелем, прикрепляют датчики, надевают шапочку или обходятся без неё, и включают аппарат — запись начинается. Провокационные пробы применяются по мере необходимости во время регистрации биоэлектрической активности мозга. Обычно такая необходимость возникает, когда стандартные методы не дают достаточной информации, например, при подозрении на эпилепсию. Провоцирующие эпилептическую активность действия (глубокое дыхание, открывание и закрывание глаз, сон, световая стимуляция, лишение сна) активируют электрическую активность коры головного мозга, и электроды фиксируют импульсы, которые передаются на основное оборудование для обработки и записи.

При подозрении на эпилепсию (особенно височную, которая часто вызывает трудности в диагностике) используются специальные датчики: височные, сфеноидальные и назофарингеальные. Врачи официально признали, что в ряде случаев именно эти отведения реагируют на эпилептическую активность, в то время как другие не фиксируют изменений и продолжают передавать нормальные импульсы.

Видео: специалисты об ЭЭГ – информация для пациентов

Видео: проведение ЭЭГ – медицинский фильм

Вопрос-ответ

Показывает ли Энцефалограмма опухоль?

ЭЭГ в диагностике новообразований. Наиболее обоснованным с точностью до 90% имеет ЭЭГ диагностика опухолей височной локализации. По современным стандартам ЭЭГ-исследование может быть рекомендовано как скрининговое исследование при подозрении на новообразование.

Какие отклонения можно увидеть на ЭЭГ?

На электроэнцефалограмме (ЭЭГ) можно увидеть различные отклонения, такие как эпилептические разряды, замедленные волны (например, дельта-волны), изменения в ритмах (например, альфа-ритм), а также асимметрию активности между полушариями мозга. Эти отклонения могут указывать на различные неврологические состояния, такие как эпилепсия, травмы головы, нарушения сна или деменция.

Какие психические заболевания покажет ЭЭГ?

ЭЭГ поможет в диагностике эпилепсии, энцефалопатии, энуреза, вегето-сосудистой дистонии, невроза, астении, панических атак, фобий, страхов, тревоги, хронической усталости, параноида, паранойи, психопатии, агрессии, болезни Альцгеймера, болезни Пика, деменции (слабоумии), задержки психического развития, олигофрении.

Советы

СОВЕТ №1

Перед проведением ЭЭГ постарайтесь выспаться и избегайте стрессовых ситуаций. Усталость и нервное напряжение могут повлиять на результаты исследования, поэтому важно быть в спокойном и расслабленном состоянии.

СОВЕТ №2

Сообщите врачу о всех принимаемых вами лекарствах, особенно если они могут влиять на работу нервной системы. Некоторые препараты могут изменить электрическую активность мозга, что важно учитывать при интерпретации результатов ЭЭГ.

СОВЕТ №3

Не забудьте уточнить у врача, как подготовиться к исследованию. Возможно, вам потребуется воздержаться от кофеина или других стимуляторов перед процедурой, чтобы получить наиболее точные результаты.

СОВЕТ №4

После процедуры обсудите результаты с врачом и не стесняйтесь задавать вопросы. Понимание полученных данных поможет вам лучше ориентироваться в своем состоянии и возможных дальнейших действиях.