Как и почему возникает опухоль?

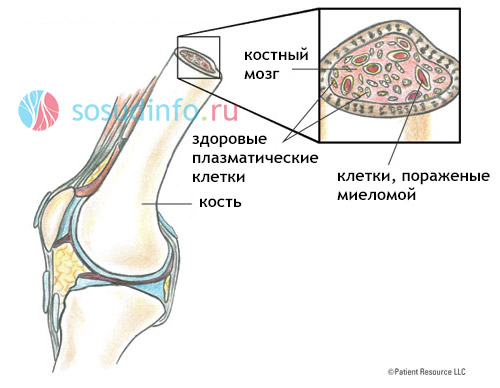

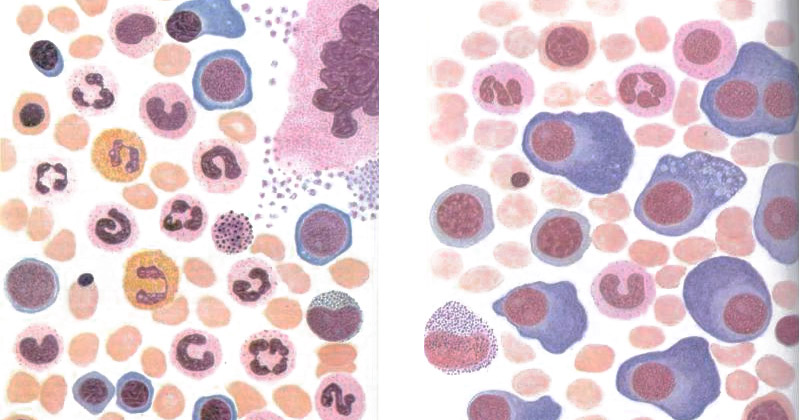

Субстратом для формирования опухоли служат иммунокомпетентные клетки, отвечающие за гуморальный иммунитет: плазмоциты и В-лимфоциты. Эти клетки начинают активно размножаться, создавая клоны плазматических клеток, которые чрезмерно производят однородные патологические иммуноглобулины (РIg) всех классов (A, G, E, M, D). Эти белки, известные как парапротеины, имеют специфические иммунологические характеристики: они не могут выполнять все функции нормальных антител и иногда полностью теряют свои функциональные возможности, становясь бесполезными. Избыточное накопление парапротеинов в организме (в крови и тканях) приводит к нежелательным последствиям, таким как:

- Значительное увеличение общего белка (гиперпротеинемия);

- Увеличение вязкости крови;

- Повреждение почечных канальцев;

- Наличие белка в моче;

- Нарушение работы выделительной системы;

- Разрушение костной ткани.

Синтез патологических иммуноглобулинов происходит в основном в костном мозге, поэтому при миеломе этот орган состоит преимущественно из плазматических клеток, производящих аномальные белки. Эти процессы значительно влияют на выработку нормальных антител, что приводит к их снижению и, как следствие, к иммунологической недостаточности. Увеличивающийся иммунодефицит при миеломной болезни делает пациента более восприимчивым к инфекциям.

Иммуноглобулин, состоящий из тяжелых и легких цепей, иногда вырабатывается не полностью, а только в виде отдельных фрагментов (легких или тяжелых цепей). В ходе изучения типов болезни и генетических исследований выявлены закономерности мутаций. Наиболее часто (1 на 1000) возникают клетки-мутанты, которые производят только L-цепи (легкие) и не синтезируют Н-цепи. Этот сбой приводит к развитию миеломы Бенса-Джонса.

Моноклональные легкие цепи свободно проникают в мочу, где их можно обнаружить в виде белка, известного как тельца Бенса-Джонса (протеинурия BJ).

Причины вредной мутации в кровяной клетке, ставшей основой для формирования опухолевого клона, до сих пор не ясны. Ученые выдвигают различные гипотезы, среди которых наиболее значимыми являются:

- Генетические факторы (мутации генов);

- Воздействие некоторых химических веществ (нефтепродукты, ароматические углеводороды, асбест).

Тем не менее, точную причину возникновения этой серьезной болезни определить не удается, что затрудняет разработку эффективного лечения, способного полностью излечить недуг. Миелома считается неизлечимой, а применяемые методы лечения могут лишь временно замедлить патологический процесс и продлить жизнь пациента.

Врачи отмечают, что миелома, или плазмоцитома, представляет собой злокачественное заболевание, возникающее из плазматических клеток, отвечающих за выработку антител. Основные причины развития миеломы остаются неясными, однако факторы риска включают возраст, генетическую предрасположенность и воздействие определенных химических веществ. Существует несколько форм миеломы, включая острые и хронические, а также различные стадии, которые определяются распространенностью заболевания и состоянием пациента.

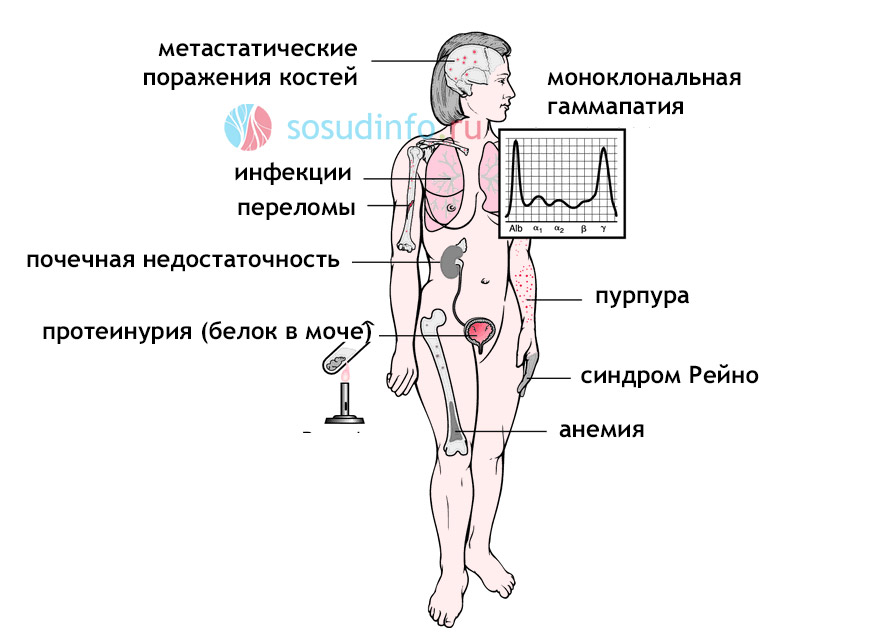

Клинические проявления миеломы могут варьироваться от болей в костях и анемии до почечной недостаточности и повышенной восприимчивости к инфекциям. Выявление заболевания часто осуществляется с помощью лабораторных анализов, рентгенографии и МРТ, что позволяет оценить состояние костной ткани и уровень белка в крови. Современная терапия включает химиотерапию, иммунотерапию и трансплантацию стволовых клеток, что значительно улучшает прогноз и качество жизни пациентов. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики и индивидуального подхода к лечению для достижения наилучших результатов.

Формы плазмоцитомы

Формы злокачественного заболевания плазматических клеток можно разделить на следующие категории:

а) Солитарная форма характеризуется образованием отдельных опухолей, преимущественно в плоских костях (миелома костей), что приводит к их разрушению. Внекостные и костные солитарные миеломы составляют лишь 1-4% опухолей на начальной стадии генерализованной плазмоцитомы. Внекостные опухоли могут встречаться в носоглотке, желудочно-кишечном тракте и, в редких случаях, в тканях и оболочках головного мозга.

б) Генерализованный процесс имеет несколько подвидов:

- Диффузная миелома проявляется поражением костного мозга из-за клональной пролиферации плазмоцитарных или плазмобластных клеток.

- Диффузно-очаговая форма (диффузно-узловая) возникает, когда клетки, поразившие костный мозг, начинают пролиферировать в других органах. В первую очередь страдают кости и почки, развивается миеломная нефропатия из-за циркулирующих PIg, которые повреждают почечные канальцы и закрывают их просвет.

- Множественная миелома формируется в результате расселения миеломных клеток с образованием опухолевых образований в коже (миелома кожи) и внутренних органах.

Учитывая редкость солитарной опухоли, нет необходимости подробно останавливаться на ней. Дальнейшее обсуждение сосредоточено на типах, клинических проявлениях и лечении множественной миеломы.

Иммунохимическая классификация подразумевает разделение заболевания на формы в зависимости от принадлежности белков к определенному классу иммуноглобулинов. Если белки относятся к IgE, миелома называется Е-миеломой; к IgA – А-миеломой; к IgM – М-миеломой и так далее. Клинические проявления, морфологические характеристики клеток и реакция на лечение не имеют значительных различий между иммунохимическими вариантами плазмоцитом. Однако в некоторых случаях можно отметить отдельные признаки той или иной разновидности. Например, при D-миеломе прогноз хуже, чем при других формах заболевания, и она чаще встречается у молодых людей, чем, например, протеинурия BJ.

| Характеристика | Описание | Примечания |

|---|---|---|

| Причины миеломы | Генетические мутации (транслокации, делеции), воздействие ионизирующего излучения, некоторые химические вещества, вирусные инфекции (например, Эпштейн-Барр вирус) | Точная причина в большинстве случаев неизвестна, считается мультифакторным заболеванием. |

| Формы миеломы | Диффузная миелома: наиболее распространенная форма, поражает костный мозг диффузно. Плазмоцитома: одиночная опухоль плазматических клеток, может быть экстрамедуллярной (вне костного мозга) или интрамедуллярной (в костном мозге). Скрытая миелома (smoldering myeloma): характеризуется наличием большого количества плазматических клеток в костном мозге, но без признаков органной дисфункции. Не секретирующая миелома: плазматические клетки не выделяют моноклональный иммуноглобулин. |

Классификация может меняться в зависимости от клинической картины и результатов исследований. |

| Стадии миеломы (по системе Durie-Salmon или ISS) | Системы стадирования учитывают уровень белка М, количество плазматических клеток в костном мозге, наличие поражений костей, уровень кальция в крови, функцию почек. | Стадирование необходимо для определения прогноза и выбора терапии. |

| Клиническая картина | Боль в костях, переломы, анемия, слабость, утомляемость, снижение веса, инфекции, гиперкальциемия, почечная недостаточность, амилоидоз. | Симптомы могут варьировать в зависимости от стадии и формы заболевания. |

| Выявление миеломы | Общий анализ крови, биохимический анализ крови (кальций, креатинин), иммунофиксация белков сыворотки и мочи (обнаружение моноклонального иммуноглобулина), миелограмма (исследование костного мозга), рентгенография костей, КТ/МРТ. | Диагностика требует комплексного подхода. |

| Современная терапия | Индукционная химиотерапия: бортезомиб, карфилзомиб, леналидомид, помалидомид, дексаметазон, другие химиопрепараты. Автологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (АТГСК): для пациентов с хорошим прогнозом. Таргетная терапия: ингибиторы протеасом, ингибиторы иммуномодулирующих лекарственных препаратов (IMiDs). Иммунотерапия: моноклональные антитела (дартумумаб, исатуксимаб). Радиотерапия: для локального лечения плазмоцитом. Поддерживающая терапия: для предотвращения рецидива. |

Выбор терапии зависит от стадии заболевания, возраста пациента, общего состояния здоровья и других факторов. |

Стадии болезни

Опухолевые клетки, покинувшие костный мозг, начинают распространяться по организму, особенно затрагивая кости и почки. Процесс накопления белка в органах называется парапротеинозом, и он не происходит мгновенно. Перед тем как болезнь полностью овладеет организмом, она проходит три стадии, каждая из которых характеризуется определенной степенью клинических проявлений:

- Бессимптомный период. Обычно он протекает без лихорадки, потливости и истощения, так как опухоль на этой стадии остается в костном мозге.

- Стадия выраженной клинической симптоматики. Опухоль выходит за пределы костного мозга, появляются признаки поражения костей и почек. Болезнь может замедляться при лечении, что задерживает наступление терминальной стадии.

- Терминальная стадия. Она проявляется усилением разрушения костей, проникновением опухоли в мягкие ткани, метастазированием в внутренние органы и оболочки головного мозга. Морфологические изменения клеток могут привести к саркоматизации плазмоцитомы или лейкемизации, что негативно сказывается на показателях периферической крови и состоянии пациента. Это состояние быстро ухудшается (похудение, потоотделение, высокая температура). Антибактериальная терапия на этом этапе оказывается неэффективной.

Дополнительным признаком, помогающим определить подстадию множественной миеломы, является функциональное состояние почек: А – работа почек остается в норме, Б – развивается почечная недостаточность.

Важно отметить, что термины «хроническая» или «развернутая», «острая» или «терминальная» используются для обозначения определенного этапа болезни и его характеристик.

С особенностями течения заболевания связывают и классифицируют различные формы (или стадии) миеломной болезни:

- Вялотекущая непрогрессирующая форма, которая может длиться до 10 лет без каких-либо проявлений. В этой фазе отсутствуют признаки роста или прогрессирования плазмоцитомы.

- Быстро прогрессирующие опухоли с высокой злокачественностью и морфологическими изменениями, характерными для низкодифференцированной миеломы-саркомы. Эти опухоли сложно отличить от острого плазмобластного лейкоза, и неясно, являются ли они отдельной формой или терминальной стадией множественной миеломы.

Как правило, до терминальной стадии, заканчивающейся летальным исходом, проходит не более 5 лет (при адекватном лечении), что определяет продолжительность жизни пациента. Наиболее благоприятной в прогностическом плане считается миелома G. Остальные формы не имеют значительных различий в сроках болезни (от 2 до 60 месяцев в зависимости от реакции на цитостатическую терапию), что указывает на неблагоприятный прогноз для плазмоцитомы.

Миелома, или плазмоцитома, представляет собой злокачественное заболевание, возникающее из плазматических клеток, отвечающих за выработку антител. Основные причины ее развития до конца не изучены, однако генетические факторы и воздействие определенных химических веществ могут играть роль. Существует несколько форм миеломы, включая множественную и солитарную, каждая из которых имеет свои особенности.

Стадии заболевания варьируются от начальной, когда симптомы могут быть минимальными, до продвинутой, когда проявляются серьезные осложнения, такие как анемия, боли в костях и почечная недостаточность. Для диагностики миеломы используются различные методы, включая анализы крови и мочи, рентгенографию и МРТ. Современная терапия включает химиотерапию, иммунотерапию и таргетные препараты, что значительно улучшает прогноз и качество жизни пациентов. Важно, чтобы лечение проводилось под контролем опытных специалистов, так как индивидуальный подход играет ключевую роль в успешной терапии.

Симптомы: синдромы, характерные для миеломной болезни

Симптоматика множественной миеломы варьируется в зависимости от типа, стадии и лечения заболевания. Она включает несколько синдромов, среди которых наиболее распространены:

- Костномозговой синдром;

- Висцеральные поражения;

- Синдром белковой патологии, который включает несколько подкатегорий.

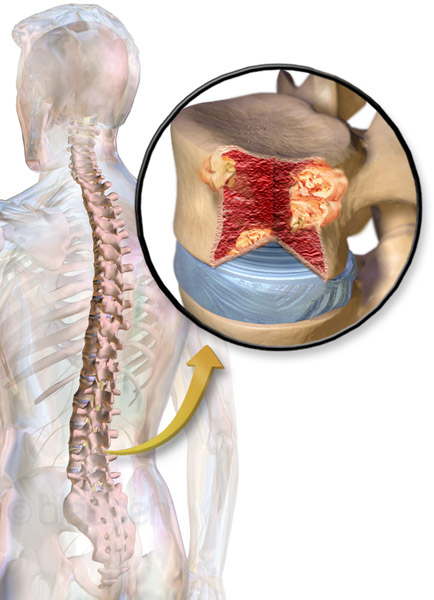

Костномозговой синдром возникает из-за:

- Склонности миеломы к диффузному и очаговому росту опухоли;

- Увеличения числа клеток плазмоцитомы, что приводит к остеопорозу и разрушению костной ткани;

- Деструкции плоских костей, позвоночника, ребер, а иногда и трубчатых костей, таких как плечевые и бедренные (в проксимальных отделах). Кости лицевого черепа, кистей и стоп страдают крайне редко. Этот синдром часто называют миеломой костей или миеломой позвоночника.

При синдроме висцеральных поражений у пациентов часто наблюдаются признаки увеличения печени или селезенки, что связано с активной пролиферацией опухолевых клеток и гематологическими симптомами (миелиемия, эритрокариоцитоз). Для данного синдрома характерно наличие плазмоклеточных опухолевых инфильтратов практически во всех органах, которые обычно не проявляют себя клинически и выявляются только патологоанатомом после смерти. Висцеральные поражения при генерализованной плазмоцитоме встречаются крайне редко.

Отдельная роль синдрома белковой патологии

Синдром белковой патологии включает несколько разновидностей, каждая из которых имеет уникальные симптомы.

Парапротеинемический нефроз, или миеломная нефропатия, является наиболее тяжелым и распространенным проявлением парапротеинемии, встречающимся примерно у 25% пациентов. Это состояние — одна из главных причин летального исхода из-за почечной недостаточности, поэтому почки занимают особое место в систематизации миеломной болезни и играют ключевую роль:

- Устойчивый уровень протеинурии постепенно приводит к почечной недостаточности и повреждению почек (атрофия, дистрофия, фиброз).

- Обструкция белками всей выводящей системы лежит в основе нефротического сморщивания почек (восходящий нефросклероз) из-за реабсорбции белка Бенс-Джонса.

Эти патологические изменения могут привести к летальному исходу.

У некоторых пациентов с миеломой может развиваться хроническая почечная недостаточность (ХПН) и признаки острого некронефроза, который стремительно развивается на фоне острого почечного недостатка (ОПН). Это может произойти из-за:

- Психоэмоционального стресса;

- Аллергических реакций на лекарства;

- Переломов костей;

- Инфекционных заболеваний.

ОПН может возникать как самостоятельный острый процесс или в результате резкой декомпенсации уже существующей почечной патологии, сопутствующей миеломе. Часто ОПН сопровождается такими симптомами:

- Олигурия (уменьшение объема выделяемой мочи);

- Анурия (полное прекращение мочевыделения);

- Азотемия (накопление азотистых соединений в крови);

- Нарушения гемодинамики (при миеломе кровь становится более вязкой из-за повышения уровня патологических иммуноглобулинов);

- Гиперкальциемия (увеличенное содержание кальция в плазме крови);

- Резкая анемия;

- Артериальная гипотензия.

Параамилоидоз наблюдается почти у 15% пациентов и отличается от классического вторичного амилоидоза. Он проявляется симптомами поражения органов, богатых коллагеном, с отложениями:

- В мышцах языка (макроглоссия), сердце (тахикардия, глухость сердечных тонов, сердечная недостаточность);

- В дерме (дерматозы, миелома кожи);

- В роговице, вызывая ее дистрофию;

- В суставах (ревматоидные боли и деформации) и сухожилиях.

Признаки параамилоидоза часто маскируются под диспепсические расстройства, стойкий геморрагический синдром, образование псевдоопухолей в слюнных железах, щитовидной железе и лимфатических узлах. Это указывает на то, что параамилоидоз может затрагивать множество органов.

В почках, печени и селезенке параамилоидоз, как правило, не развивается, и если он все же возникает, то отложения бывают очень незначительными. Однако диагностика этого синдрома при жизни не является простой задачей. Она требует изучения биопсийного материала кожи, лимфоузлов и слизистых оболочек (полость рта, кишечник) с использованием специальных методов окрашивания и исследования в поляризованном свете.

Другие синдромы миеломной болезни

При миеломе одним из наиболее заметных проявлений является синдром недостатка антител. Он возникает из-за значительного снижения уровня нормальных антител (NIg), вплоть до их полного отсутствия. Это происходит, потому что опухолевые плазмоциты не способны их вырабатывать. Вместо нормальных иммуноглобулинов они производят вещества, не обладающие свойствами антител, которые подавляют нормальный иммунный ответ В-лимфоцитов — клеток, отвечающих за выработку антител. В результате организм пациента оказывается в состоянии глубокого иммунодефицита и теряет способность противостоять бактериальным инфекциям, в первую очередь затрагивающим дыхательную и мочевыводящую системы.

Синдром геморрагического диатеза у пациентов, не получающих лечение, встречается редко. Он возникает в основном как следствие терапии цитостатиками и проявляется кровоточивостью, вызванной сочетанием нарушений в тромбоцитарной системе, плазменных белках и сосудистых компонентах гемостаза. Причины этого кроются в гиперпротеинемии и парапротеинемии.

Помимо нарушений в системе гемостаза, к кровоточивости также приводит повышенная вязкость крови (синдром повышенной вязкости), которая проявляется следующими симптомами:

- Кровотечения из слизистых оболочек;

- Поражения сосудов глазного дна и сетчатки;

- Развитие геморрагических ретинопатий;

- Нарушения периферического кровообращения;

- Парестезии;

- Синдром Рейно;

- Образование язв и даже гангрены конечностей (в тяжелых случаях).

Увеличение вязкости крови нарушает микроциркуляцию в головном мозге, что может привести к парапротеинемической коме.

Синдром периферической сенсорной нейропатии характеризуется нарушением тактильной и болевой чувствительности с проявлениями парестезии. Его возникновение не связано с сдавлением, инфильтрацией или амилоидозом, однако он часто наблюдается как осложнение при солитарных опухолях и выявляется при гистологическом исследовании (демиелинизация нервных волокон).

Гиперкальциемия встречается почти у половины пациентов на стадии терминального обострения. Резкое повышение уровня кальция связано с вынужденным лежачим положением больного. Симптомы, такие как тошнота с рвотой, потеря ориентации, психотические эпизоды, сопорозные состояния и кома (в редких случаях), могут указывать на резкий скачок уровня Са2+ в крови.

Диагностический поиск

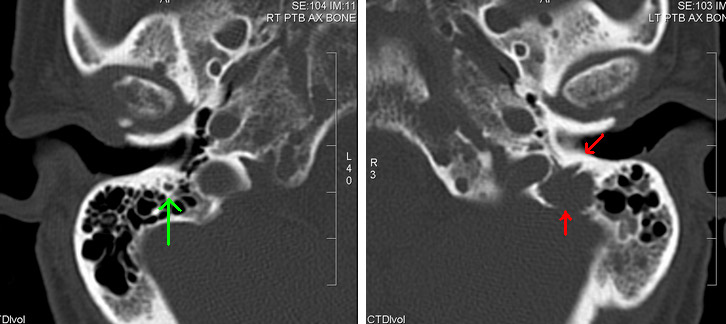

При наличии косвенных признаков плазмоцитомы пациенту назначается обследование. Для этого используются следующие методы, которые применяются перед началом цитостатической терапии, если диагноз уже установлен:

- Общий и биохимический анализ крови: определение общего белка и его фракций с расчетом альбумин-глобулинового коэффициента (А/Г), а также уровней трансфераз (АлТ, АсТ), креатинина, мочевины и кальция.

- Анализы мочи: общий анализ, выявление телец Бенс-Джонса, проба по Зимницкому.

- Рентгенография плоских костей черепа, ребер, таза и позвоночника для обнаружения деструктивных изменений в костях. Этот метод может дополнить другие исследования, но не является основным, так как характерные изменения скелета, присущие миеломе, отсутствуют. Полезность рентгенологических данных зависит от типа опухоли: диффузно-очаговая и множественная миелома дают более четкие результаты, чем диффузная форма.

- Гистологическое исследование при миеломе обычно показывает гиперплазию, вызванную миеломноклеточными разрастаниями, которые вытесняют нормальные миелоидные структуры.

- Стернальная пункция с последующим морфологическим анализом пунктатов костного мозга позволяет выявить миеломноклеточную пролиферацию в 95% случаев. Однако, если процент плазмоцитов в пунктате невысок, цитологический диагноз может быть поставлен под сомнение.

- Электрофорез сывороточных белков и определение М-градиента проводятся параллельно с цитологическим исследованием и служат его дополнением.

Важно помнить, что диагностика миеломной болезни всегда требует цитологического подтверждения опухолевого плазмоклеточного процесса и выявления продуктов синтеза патологических иммуноглобулинов (PIg). Только в совокупности эти показатели могут подтвердить диагноз.

Наибольшие сложности при диагностике возникают, когда миелома находится на бессимптомной стадии. Поэтому начинать цитостатическое лечение при наличии сомнений в диагнозе абсолютно недопустимо.

Современный подход к терапии миеломы

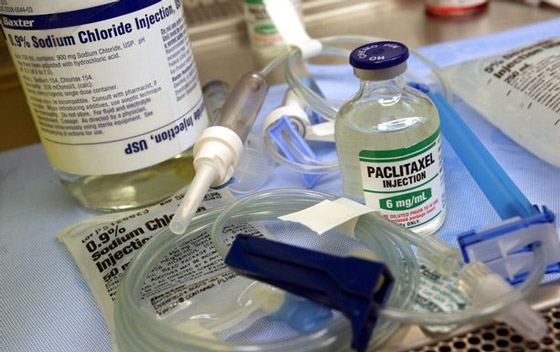

В лечении миеломной болезни применяются различные методы и препараты, среди которых выделяются:

- Цитостатики (химиотерапия и лучевая терапия);

- Анаболические стероиды и глюкокортикостероиды;

- Восстановительное хирургическое и ортопедическое лечение;

- Лечебная физкультура (ЛФК);

- Мероприятия по устранению или профилактике метаболических нарушений.

Явные симптомы заболевания, такие как боли, патологические переломы, анемия, синдром повышенной вязкости и гиперкальциемия, служат показаниями для назначения цитостатической терапии. Если опухолевая масса продолжает увеличиваться, возникают болевые ощущения, прогрессирует анемия и повышается уровень PIg, откладывать лечение нельзя.

Перед началом терапии пациент проходит обследование, которое позволяет:

- Предоставить врачу информацию о форме и стадии опухолевого процесса;

- Выявить противопоказания к применению определенных химиопрепаратов;

- Объективно оценить эффективность лечения.

На первом этапе химиотерапии, когда доля пролиферирующей фракции составляет 2-10%, назначаются алкилирующие препараты, такие как сарколизин и циклофосфан, а также производные нитрозомочевины.

На стадии терапевтического плато (30-45% фракции роста в остаточной опухолевой массе) в схему лечения включаются «циклоактивные» агенты, например, винкристин. Обычно для достижения наилучшего результата химиопрепараты комбинируются с преднизолоном, который не обладает цитостатическим действием, но повышает чувствительность к другим препаратам и предотвращает развитие гиперкальциемии.

К сожалению, невозможно заранее предсказать резистентность опухоли к конкретному препарату, поэтому схемы и средства назначаются в произвольном порядке. Однако в некоторых случаях требуется особая осторожность:

- Сарколизин может вызвать нежелательные эффекты при почечной недостаточности;

- Циклофосфан следует назначать с осторожностью при гепатитах и циррозе печени;

- Артериальная гипертензия, сахарный диабет и язвенная болезнь являются противопоказаниями для высоких доз химиотерапии;

- Острая почечная недостаточность и инфекции в сочетании с цитостатиками могут усугубить состояние пациента, поэтому врач учитывает это и не назначает химиотерапию.

Таким образом, принципы цитостатической химиотерапии включают:

- Подбор препарата или комплекса препаратов;

- Непрерывное использование оптимальной схемы с соблюдением дозировок и сроков лечения (2 года после достижения результата);

- Адекватный переход на другой препарат в случае прогрессирования заболевания во время химиотерапии.

Помимо химиотерапии, к цитостатическому лечению относится локальное облучение, которое применяется при ограниченных опухолях костей, миеломе позвоночника, узлах в мягких тканях, а также при угрозе патологических переломов.

Следует отметить, что лучевая терапия является единственным методом помощи для пациентов с терминальной стадией резистентности к химиопрепаратам.

Антибактериальная терапия при инфекционных осложнениях у больных миеломной болезнью осуществляется по общим правилам (посев биологических сред, подбор антибиотиков). Учитывается, что у таких пациентов на фоне инфекции может быстро развиться острая почечная недостаточность, поэтому в лечебный комплекс добавляются кровезаменители, обеспечивается обильное потребление жидкости, а также контроль артериального давления и суточного диуреза.

Видео: лекция о течении миеломы при современной терапии

Диета и (?) народные средства

При миеломной болезни не существует универсальной диеты, подходящей для всех форм и стадий заболевания. Врач, основываясь на результатах обследования и степени распространенности болезни, разрабатывает индивидуальный план питания. Остеопороз и разрушение костей требуют достаточного поступления кальция, который содержится в молочных продуктах. При анемии организму необходимы продукты, богатые белком и железом, поэтому мясо и печень становятся важными компонентами рациона. Учитывая, что почечная недостаточность часто сопровождает миелому, пациентам не рекомендуется злоупотреблять солью. Подходящим вариантом питания может быть стол №7 (почечный).

Хотя трудно представить, что миеломную болезнь можно вылечить народными средствами, стоит рассмотреть их использование в качестве дополнения к основному лечению, если это одобрено врачом. Самостоятельное лечение в данном случае неуместно.

Для борьбы с плазмоцитомой народные средства могут использоваться только как вспомогательные и оказывать общеукрепляющее действие. Рассматривать их как основной метод лечения не следует. В интернете часто рекомендуют следующие рецепты:

- Настойка сабельника болотного (100 граммов высушенных корней на 1 литр водки), настаивается в темном месте в течение 20-21 дня. Принимается трижды в день по 15 мл до еды.

- Донник лекарственный настаивается быстро (всего 1 час) и не требует алкоголя: стакан кипятка и 1 столовая ложка сухой травы. Рекомендуется принимать трижды перед едой по 50 мл.

- Вероника лекарственная заваривается в стакане кипятка (1 чайная ложка) на протяжении 2 часов и принимается трижды по 100 мл через час после еды.

Миелома не «любит» такие растения, и многие пациенты пытаются использовать их в борьбе с болезнью. Возможно, в сочетании с медикаментозным лечением они могут улучшить качество жизни и продлить ее, особенно на начальных стадиях, когда опухоль еще не «пересекла границу» костного мозга.

Видео: Множественная миелома – серьезная болезнь, но не приговор

Видео: миелома в программе “Жить Здорово!”

Вопрос-ответ

Каковы причины миеломной болезни?

Миеломная болезнь относится к заболеваниям группы хронических миелобластных лейкозов, при которых происходит нарушение выработки и образования крови. Это провоцирует скопление однотипных иммуноглобулинов в крови, нарушение работы гуморального иммунитета, разрушение тканей костей.

Что такое плазмоклеточная миелома?

Множественная миелома (ММ) – плазмоклеточная злокачественная опухоль, которая может протекать с формированием костных плазмоцитом. Костная плазмоцитома представляет собой опухолевый пролиферат, развивающийся в костномозговой полости, который может разрушать корковый слой кости с выходом опухоли в окружающие ткани.

Каковы симптомы миеломы 1 стадии?

Стадия миеломы выставляется на основании уровня М-белка, состояния костей и биохимических показателей крови. Первая стадия. Легкая анемия: уровень гемоглобина превышает 100 г/л. Нормальный уровень кальция в крови.

Миелома это рак или нет?

Является ли миелома раком и на какие стадии она делится? Да, миелома — это форма рака, поражающая плазматические клетки костного мозга. Заболевание классифицируется по стадиям в зависимости от распространенности опухоли, уровня определенных белков в крови и степени поражения костей.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к миеломе. Раннее выявление заболевания может значительно повысить шансы на успешное лечение.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, такие как постоянная усталость, боли в костях и частые инфекции. Если вы заметили их у себя, не откладывайте визит к врачу для диагностики.

СОВЕТ №3

Изучите доступные варианты терапии и обсудите их с вашим лечащим врачом. Современные методы лечения миеломы могут включать химиотерапию, иммунотерапию и трансплантацию стволовых клеток, и важно выбрать подходящий подход для вашего случая.

СОВЕТ №4

Поддерживайте здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки. Это поможет укрепить иммунную систему и улучшить общее состояние здоровья во время лечения.