Видео: дилатационная кардиомиопатия – медицинская анимация

Дилатационная кардиомиопатия представляет собой серьезное заболевание, которое требует внимательного подхода со стороны медицинских специалистов. Врачи отмечают, что основными причинами развития этой патологии могут быть генетические факторы, вирусные инфекции, а также злоупотребление алкоголем. Симптомы, такие как одышка, усталость и отеки, часто проявляются на поздних стадиях, что затрудняет раннюю диагностику. Для подтверждения диагноза врачи используют эхокардиографию и МРТ сердца. Лечение включает медикаментозную терапию, направленную на улучшение сердечной функции, а в некоторых случаях может потребоваться установка кардиостимулятора или трансплантация сердца. Последствия заболевания могут быть серьезными, включая сердечную недостаточность и риск внезапной сердечной смерти, что подчеркивает важность раннего выявления и адекватного лечения.

Причины дилатационной кардиомиопатии

Дилатационная кардиомиопатия

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) почти всегда возникает из-за патологических изменений в сердечной мышце. Лишь в 25% случаев не удается установить точную причину заболевания, и такие случаи классифицируются как идиопатические.

Наиболее распространенной причиной ДКМП является злоупотребление алкоголем, что привело к термину “алкогольная кардиомиопатия”. Негативное влияние алкоголя и его метаболитов, таких как ацетальдегид, на сердечную мышцу усугубляется дефицитом важных аминокислот и витаминов, включая тиамин и фолиевую кислоту, у людей, страдающих алкоголизмом.

Второе место среди причин ДКМП занимает воспаление сердечной мышцы, известное как миокардит. Этот процесс может быть вызван различными вирусами (например, вирусами Коксаки, краснухи, оспы и гриппа), бактериями (стрептококками, пневмококками) и паразитами (такими как токсоплазмы и риккетсии).

Остальные случаи дилатационной кардиомиопатии могут быть связаны с аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и склеродермия.

Отдельного внимания заслуживает ишемическая кардиомиопатия, возникающая у пациентов с ишемической болезнью сердца. В этом случае систолическая дисфункция не связана с перенесенным инфарктом миокарда, а обусловлена дилатацией сердечных полостей из-за хронической гипоксии миокарда. Важно не путать постинфарктный кардиосклероз с ишемической кардиомиопатией без инфаркта.

Также стоит упомянуть послеродовую дилатационную кардиомиопатию, которая наблюдается у женщин в первые 3-6 месяцев после родов. В 50% случаев это состояние может пройти самостоятельно, в то время как у оставшихся пациенток выраженные симптомы требуют внимательного наблюдения со стороны кардиолога и своевременного лечения.

| Причина | Симптом | Лечение |

|---|---|---|

| Ишемическая болезнь сердца | Одышка | Ингибиторы АПФ, бета-блокаторы |

| Артериальная гипертензия | Отеки ног | Диуретики |

| Кардиомиопатия Такоцубо | Боль в груди | Поддерживающая терапия, лечение основного заболевания |

| Врожденные пороки сердца | Утомляемость | Хирургическое вмешательство (в зависимости от порока) |

| Миокардиты | Аритмия | Противовирусные препараты (при вирусной этиологии), иммуносупрессоры |

| Алкоголизм | Головокружение | Отмена алкоголя, поддерживающая терапия |

| Токсическое воздействие (например, химиотерапия) | Синкопе | Лечение основного заболевания, симптоматическая терапия |

| Генетические факторы | Сердцебиение | Генетическое консультирование, поддерживающая терапия |

| Неизвестная причина (идиопатическая) | Кашель | Поддерживающая терапия, имплантация кардиовертера-дефибриллятора (в случае аритмий) |

Симптомы

Клинические проявления данной патологии во многом схожи с симптомами хронической сердечной недостаточности. У пациента постепенно развиваются, а затем становятся более выраженными такие признаки, как отеки на ногах, одышка в покое и при физической нагрузке, боли в области сердца и ощущение перебоев в работе сердца. Это связано с тем, что при дилатационной кардиомиопатии наблюдаются изменения, затрагивающие печень и легкие.

С прогрессированием сердечной недостаточности у пациента увеличивается объем живота из-за повышенного кровенаполнения печени и накопления жидкости в брюшной полости (асцит). Одышка в покое усиливается в горизонтальном положении, что значительно снижает возможность выполнения даже минимальных бытовых задач.

Часто наблюдаются эпизоды сердечной астмы и приступы отека легких. Эти состояния объединяются под термином острая левожелудочковая недостаточность. Сердечная астма предшествует отеку и проявляется приступообразным сухим кашлем, который возникает ночью из-за горизонтального положения тела (вследствие скопления жидкости в легких под действием силы тяжести). Пациент с сердечной астмой принимает положение ортопноэ – сидя, опираясь на вытянутые руки, и любая попытка лечь приводит к усилению кашля. Обычно таких пациентов доставляют в больницу бригадой скорой помощи в сидячем или полусидячем положении, с подачей кислорода через маску. Если не оказать помощь, сердечная астма может перейти в отек легких. В этом случае у пациента появляется хрипящее, клокочущее дыхание, а на губах видна пенистая розовая мокрота. Без своевременной медицинской помощи пациент может погибнуть.

На поздних стадиях заболевания жидкость накапливается не только под кожей (анасарка), но и во всех внутренних органах и полостях тела. При вскрытии тела пациента, умершего от тяжелой сердечной недостаточности, обнаруживаются характерные признаки: легкие с пониженной воздушностью из-за скопления жидкости, а после вскрытия плевры и брюшины из грудной и брюшной полостей вытекает значительное количество жидкости (гидроторакс, асцит).

Дилатационная кардиомиопатия – это заболевание сердца, при котором происходит увеличение его полостей и снижение сократительной способности миокарда. Люди, сталкивающиеся с этой проблемой, часто отмечают такие симптомы, как одышка, усталость, отеки и учащенное сердцебиение. Причинами могут быть генетические факторы, вирусные инфекции, злоупотребление алкоголем и некоторые медикаменты. Диагноз ставится на основе клинического обследования, ЭКГ и эхокардиографии. Лечение включает медикаментозную терапию, направленную на улучшение функции сердца и снижение симптомов, а в тяжелых случаях может потребоваться установка кардиостимулятора или пересадка сердца. Последствия заболевания могут быть серьезными, включая сердечную недостаточность и риск внезапной сердечной смерти, поэтому важно своевременно обращаться к врачу и следовать его рекомендациям.

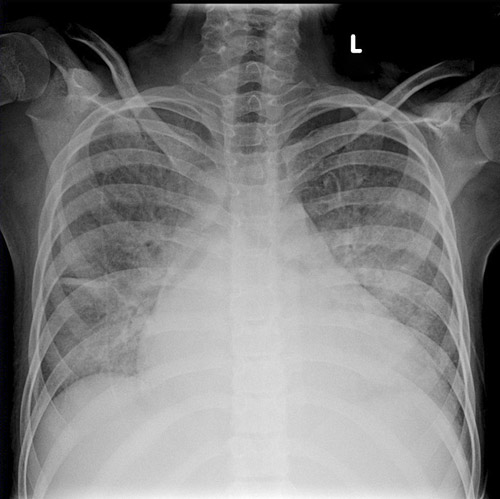

Диагноз и дифференциальный диагноз

Для диагностики дилатационной кардиомиопатии применяются те же методы, что и для обследования пациентов с другими кардиологическими заболеваниями. В частности, проводятся электрокардиография (ЭКГ), рентгенография органов грудной клетки, на которой часто видно увеличенное сердце, а также эхокардиография (ЭхоКГ).

Для оценки стадии хронической сердечной недостаточности используются физические нагрузки, такие как тредмил-тест и велоэргометрия, в зависимости от показаний. Эти тесты помогают определить, насколько хорошо пациент переносит физическую активность, основываясь на расстоянии, которое он может пройти без появления неприятных симптомов, таких как одышка, боли в области сердца или ощущения перебоев в его работе. Также важно отсутствие признаков ишемии миокарда или аритмии на кардиограмме.

В некоторых случаях пациенту может быть рекомендовано проведение коронароангиографии (КАГ) для визуализации коронарных артерий и выявления бляшек, которые могут вызывать ишемию миокарда. Наличие таких бляшек важно для различения ишемической кардиомиопатии и дилатационной кардиомиопатии другой этиологии.

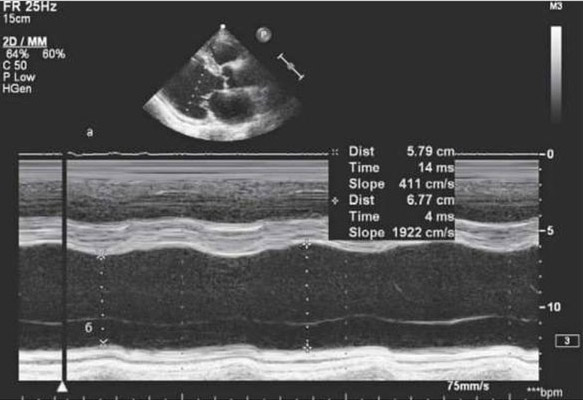

Ультразвуковое исследование сердца (УЗИ) играет ключевую роль в уточнении диагноза и дифференциальной диагностике различных типов кардиомиопатий.

Критерии диагностики по ЭхоКс

Как уже упоминалось, ультразвуковое исследование сердца — самый надежный метод диагностики. Он позволяет визуализировать сердечные структуры для уточнения типа кардиомиопатии, оценить степень нарушений систолической и диастолической функции сердца, а также предсказать вероятность прогрессирования хронической сердечной недостаточности.

К основным признакам дилатации сердечных камер относятся:

- Увеличение объема левого желудочка и левого предсердия.

- Рост объема крови в левом желудочке (более 250 мл) и левом предсердии (более 125 мл).

- Снижение сократительной способности миокарда левого желудочка, появление участков гипо- и акинезии.

- Понижение фракции выброса левого желудочка (ФВ), часто ниже 30%.

- Формирование шарообразной конфигурации левого желудочка.

- Развитие относительной недостаточности атриовентрикулярных клапанов, особенно митрального. При исследовании в М-режиме это проявляется движением створок клапана в виде «двойного алмаза».

- Увеличение полости правого желудочка, что почти всегда является следствием застойной левожелудочковой недостаточности.

Помимо явных признаков дилатационной кардиомиопатии, могут быть обнаружены пристеночные тромбы в правом предсердии. С прогрессированием хронической сердечной недостаточности также может наблюдаться выпот в полости перикарда.

Принципы терапии дилатационной кардиомиопатии

Лечение данной патологии основывается на медикаментозных и немедикаментозных методах.

Немедикаментозная терапия включает ограничение водного режима и потребления поваренной соли. Избыток соли и жидкости увеличивает объем крови, что создает дополнительную нагрузку на сердце и усугубляет хроническую сердечную недостаточность (ХСН).

Важно также соблюдать режим труда и отдыха и выполнять дозированные физические нагрузки.

Медикаментозное лечение дилатационной кардиомиопатии требует регулярного приема препаратов, которые предотвращают ремоделирование миокарда и снижают риск серьезных осложнений ХСН. К таким средствам относятся ингибиторы АПФ, известные как «прилы» (например, эналаприл, периндоприл, квадриприл и другие). При непереносимости этих препаратов назначаются антагонисты рецепторов ангиотензина II (сартаны, такие как лозартан и валсартан).

Кроме этих групп, пациентам с застойной сердечной недостаточностью, вызванной кардиомиопатией, обязательно назначаются диуретики, такие как индапамид, торасемид, верошпирон и другие.

Для предотвращения тромбообразования пациентам с нарушениями сердечного ритма рекомендуется постоянный прием антикоагулянтов, если нет противопоказаний со стороны системы свертывания крови. Это особенно актуально для пациентов с постоянной формой мерцательной аритмии. В данном случае применяются не только антиагреганты на основе аспирина (такие как тромбоАсс, ацекардол, аспирин Кардио), но и антикоагулянты (варфарин, ксарелто, плавикс, клопидогрель и другие).

Людям с ишемической болезнью сердца, как сопутствующим заболеванием, обязательно назначаются препараты на основе нитроглицерина. Нитраты уменьшают симптомы ишемии миокарда и облегчают работу малого круга кровообращения, снижая венозный застой в легких. Рекомендуется прием нитросорбида и моночинкве, а также использование нитроглицерина (нитроспрей, нитроминт) при болях в сердце, приступах одышки или перед физической нагрузкой.

Возможные осложнения

Безусловно, дилатационная кардиомиопатия часто приводит к серьезным и угрожающим жизни состояниям. У пациентов с этой патологией могут развиваться следующие осложнения:

- Тромбоэмболия легочной артерии из-за перемещения тромба из правых отделов сердца в легочный ствол.

- Нарушения сердечного ритма, чаще всего проявляющиеся в виде мерцательной аритмии, но также возможны опасные желудочковые тахикардии.

- Острая сердечная недостаточность левого желудочка, проявляющаяся отеком легких.

- Внезапная сердечная смерть, возникающая на фоне стремительно развившихся нарушений ритма или обширного инфаркта миокарда.

Первая помощь при кризисных ситуациях

Когда речь идет о неотложной помощи при дилатационной кардиомиопатии, важно сосредоточиться на экстренной терапии осложнений.

Заподозрить острое ухудшение состояния пациента с ДКМП можно по таким признакам, как колебания артериального давления, учащенный и/или нерегулярный пульс (более 120 ударов в минуту), бледность или синюшность кожи, одышка (особенно с выделением розовой пенистой мокроты), потеря сознания и отсутствие реакции на внешние раздражители.

При появлении этих симптомов окружающим следует выполнить несколько простых действий, которые могут значительно повысить шансы на спасение жизни пациента:

- Освободить грудную клетку от тесной одежды и открыть окно для свежего воздуха.

- Если у пациента выраженная одышка и хриплое дыхание, что может указывать на перегрузку легочных сосудов и левых отделов сердца, разместить его в полусидячем или сидячем положении с опущенными ногами (это поможет улучшить отток от сердца).

- При нормальном дыхании, но с высокими или низкими показателями артериального давления и высоким пульсом, уложить пациента в горизонтальное положение.

- Вызвать бригаду скорой помощи, четко указав на серьезность состояния пациента.

- Если у пациента ранее наблюдались подобные симптомы (например, нарушения ритма или отек легких), дать ему привычный препарат для устранения возникшего осложнения.

- Если у пациента отсутствует самостоятельная сердечная деятельность и дыхание, немедленно начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до прибытия скорой помощи.

Прогноз

Естественное развитие дилатационной кардиомиопатии без медицинского вмешательства имеет крайне негативный прогноз. Хроническая сердечная недостаточность, возникающая при этой болезни, постоянно усугубляется, что в конечном итоге приводит к терминальной стадии и дистрофическим изменениям в различных внутренних органах. Без лечения пациент может умереть всего через несколько лет после появления первых симптомов, чаще всего в течение пяти лет, реже — за 8-10 лет.

Прогноз трудоспособности при выраженной сердечной недостаточности также остается неблагоприятным. Ограниченные физические возможности, такие как ходьба, самообслуживание и выполнение трудовых обязанностей, часто приводят к ранней инвалидизации пациентов.

Регулярный прием назначенных врачом медикаментов значительно улучшает прогноз жизни. Это не только повышает качество жизни с минимальными клиническими проявлениями, но и увеличивает ее продолжительность.

Видео: дилатационная кардиомиопатия в программе “О самом главном”

Видео: лекции о дилатационной кардиомиопатии

Вопрос-ответ

Можно ли вылечить дилатационную кардиомиопатию?

Обычно дилатационную кардиомиопатию лечат консервативным путем. К хирургическому вмешательству прибегают крайне редко. Медикаменты (их придется принимать всю жизнь) лечащий врач подбирает индивидуально, учитывая тяжесть болезни, наличие других заболеваний, возраст пациента и его состояние здоровья.

Может ли сердце восстановиться после дилатационной кардиомиопатии?

В некоторых случаях ДКМП значительно улучшается после устранения основной причины. В других случаях повреждения остаются необратимыми. В таких случаях лечение фокусируется на устранении симптомов.

Сколько лет живут с дилатационной кардиомиопатией?

В целом течение дилатационной кардиомиопатии неблагоприятное: 10-летняя выживаемость составляет от 15 до 30%. Средняя продолжительность жизни после появления симптомов сердечной недостаточности составляет 4–7 лет.

Что такое дилатационная кардиомиопатия простыми словами?

Дилатационная кардиомиопатия: что это значит простыми словами. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — это увеличение полостей сердца из-за растяжения, но без утолщения стенок. В ряде случаев в ДКМП может перейти гипертрофическая кардиомиопатия — состояние, при котором утолщаются стенки желудочков.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Раннее выявление дилатационной кардиомиопатии может значительно улучшить прогноз и качество жизни.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на свой образ жизни: соблюдайте сбалансированную диету, занимайтесь физической активностью и избегайте вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Это поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

СОВЕТ №3

При появлении симптомов, таких как одышка, усталость или отеки, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее будет лечение и меньше вероятность серьезных осложнений.

СОВЕТ №4

Обсуждайте с врачом все возможные варианты лечения, включая медикаментозную терапию и изменения в образе жизни. Индивидуальный подход к лечению поможет вам лучше справляться с заболеванием и улучшить качество жизни.