Этиология

Основные причины данной патологии включают:

- Травматические повреждения костей бедра, голени и таза. Наиболее серьезными считаются травмы с размозжением костной ткани, осколочными повреждениями, обширными ушибами, значительной кровопотерей и нарушением целостности подкожно-жировой клетчатки.

- Шок. Ускоренные обменные процессы и стремительные ферментативные реакции приводят к сгущению крови и образованию жировых частиц. Эти изменения увеличивают вероятность тромбоэмболии. Клинические проявления заболевания возникают после выхода пациента из критического состояния. Без своевременной помощи возможен летальный исход.

- Ятрогенные факторы. Это парентеральное введение маслянистых растворов, ошибки медицинского персонала и неправильно проведенные хирургические вмешательства.

- Обезвоживание. У пациентов наблюдается сгущение крови, повышение гематокрита, застойные явления и образование липидных соединений в сосудах.

В более редких случаях жировая эмболия может развиться после:

- протезирования крупных суставов нижних конечностей,

- липосакции,

- ампутации конечности,

- обширных ушибов или ожогов,

- биопсии из костномозгового канала,

- родов,

- непрямого массажа сердца,

- длительной гормональной терапии.

К факторам, способствующим развитию жировой эмболии, относятся:

- септические состояния,

- жировой гепатоз и цирроз,

- гипергликемия,

- алкогольная зависимость,

- опухолевые процессы,

- состояния после реанимации,

- серповидноклеточная анемия.

Знание этиологических факторов жировой эмболии важно для понимания механизма развития этого патологического процесса.

Жировая эмболия представляет собой серьезное состояние, возникающее в результате попадания жировых капель в кровоток, что может привести к различным осложнениям. Врачи отмечают, что основными этиологическими факторами являются травмы, операции на костях и жировая дистрофия. Патогенетические механизмы включают активацию воспалительных процессов и тромбообразование, что может вызвать повреждение органов, особенно легких и мозга. Течение заболевания часто бывает острым, с проявлениями дыхательной недостаточности, неврологическими симптомами и кожными высыпаниями. Диагностика основывается на клинических данных, рентгенографии и компьютерной томографии. Лечение требует комплексного подхода, включая поддерживающую терапию, кислородотерапию и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство для удаления жировых эмболов. Врачи подчеркивают важность раннего распознавания и своевременного лечения для снижения риска серьезных осложнений.

Патогенез

Патогенетические аспекты жировой эмболии до сих пор недостаточно изучены. Существующие теории, объясняющие механизм возникновения этого заболевания, не имеют единого признания в научном сообществе.

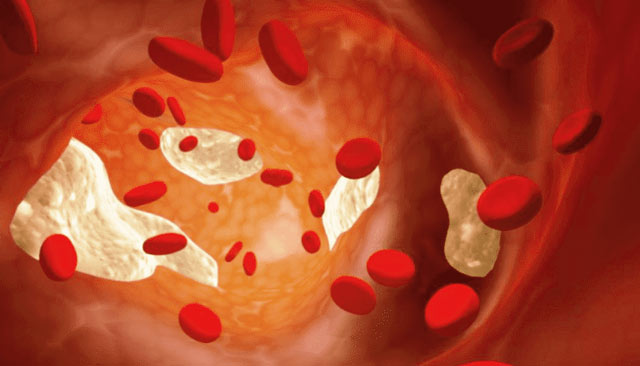

- Механическая теория является наиболее распространенной среди медицинских специалистов. Основной причиной возникновения проблемы считаются переломы с смещением. Липидные вещества выходят из костного мозга и попадают в сосуды легких, создавая механическое препятствие для кровотока. Мелкие капли жира легко проникают в большой круг кровообращения через стенки капилляров. Они могут сужать или полностью блокировать просвет сосудов мозга, почек и кожи, что приводит к патологическим изменениям в органах-мишенях.

- Биохимическая теория утверждает, что у пациентов активируется фермент липаза, который способствует мобилизации жира из запасов, увеличивая уровень липидов в крови и количество дезэмульгированных жировых соединений. Липаза активируется в процессе переработки жира, попадающего в кровь из поврежденных костей. На выработку этого фермента влияют гормоны стресса — катехоламины, выбрасываемые в кровь сразу после травмы.

- Коллоидная теория была предложена позже остальных. После травмы нарушается микроциркуляция, изменяются реологические свойства крови и повышается её свертываемость. Под воздействием этих факторов мелкие частицы эмульгированного жира объединяются в более крупные капли.

- Коагуляционная теория рассматривает посттравматическую дислипидемическую коагулопатию, основанную на дисфункции системы свертывания крови и нарушении жирового обмена. После переломов тромбопластин попадает из тканей в венозную систему, активируется иммунный ответ, развивается ДВС-синдром. В результате этого процесса может возникнуть отек легких и интоксикация организма продуктами распада.

Эти гипотезы не охватывают весь спектр сложного патогенеза жировой эмболии, а лишь отражают некоторые её аспекты.

Современные исследователи полагают, что основой заболевания является системный воспалительный процесс, представляющий собой специфическую реакцию организма на внешние травмы или другие негативные воздействия. Они выделяют две ключевые патогенетические стадии жировой эмболии — механическую и энзимную.

Механическая стадия:

- травматическое повреждение,

- нарушение целостности полых костей,

- повышение давления в области повреждения,

- попадание жира в кровоток,

- гиперпродукция и активация липолитических ферментов,

- сгущение крови,

- развитие воспалительного процесса в местах локализации эмболов.

Энзимная стадия:

- закупорка легочных сосудов крупными каплями жира,

- замедление кровотока в легких,

- проникновение мелких эмболов в большой круг кровообращения,

- трансформация липидных комплексов в простые химические соединения,

- разрушение эндотелия сосудов,

- накопление в крови токсинов, продуктов распада и других веществ, негативно влияющих на состояние пациентов.

Частицы жира, находясь в кровеносных сосудах, могут изменять свою форму и объединяться друг с другом. Это происходит при нарушении белкового и фосфатного обмена. В организме активируется процесс тромбообразования и внутрисосудистого свертывания, что приводит к интоксикации и разрушению клеточных мембран, составляющих структуру сосудистой стенки.

| Аспект Жировой Эмболии | Подробности | Клиническое значение/Замечания |

|---|---|---|

| Этиология | Травма костей (переломы длинных костей, особенно бедренной и большеберцовой), жировая ткань (липосакция, травмы мягких тканей с повреждением жировой клетчатки), панкреатит, кетоацидоз, сепсис, обширная операция на костях, ожирение | Частота жировой эмболии выше при множественных переломах, обширных повреждениях мягких тканей и высокой степени ожирения. |

| Патогенетические механизмы | 1. Механическое закупорка капилляров жировыми каплями; 2. Токсическое воздействие свободных жирных кислот на эндотелий сосудов; 3. Тромбоцитарная агрегация и активация системы комплемента; 4. Воспалительная реакция; 5. Повреждение легочной ткани и других органов. | Развитие симптомов зависит от количества и размера жировых эмболов, а также от реактивности организма. |

| Течение | Острое (в течение нескольких часов или дней после травмы), подострое (несколько дней-недель), хроническое (несколько недель-месяцев). Может быть бессимптомным или проявляться в виде легких или тяжелых симптомов. | Ранняя диагностика и лечение критически важны для улучшения прогноза. |

| Диагностика | Клиническая картина (дыхательная недостаточность, тахикардия, лихорадка, петехии, спутанность сознания, неврологические нарушения), лабораторные исследования (увеличение уровня ферментов печени, повышение СОЭ, лейкоцитоз, тромбоцитопения), рентгенография грудной клетки (инфильтраты, отек легких), компьютерная томография (КТ) легких, допплерография | Диагноз часто ставится на основании клинической картины и данных инструментальных исследований. Специфических лабораторных маркеров жировой эмболии нет. |

| Лечение | Поддерживающая терапия (кислородная терапия, механическая вентиляция, поддержание водно-электролитного баланса), кортикостероиды (для снижения воспаления), гепарин (для профилактики тромбозов), профилактика инфекций | Лечение направлено на устранение симптомов и предотвращение осложнений. Нет специфического лечения жировой эмболии. |

Симптоматика

Проявления жировой эмболии зависят от места поражения, объема и размера липидных частиц в крови, а также от степени повреждения внутренних органов. Симптоматика данной патологии неспецифична, что затрудняет её дифференциацию от других заболеваний и экстренных состояний. Жировая эмболия может затрагивать органы дыхания и центральную нервную систему. Существует также смешанная форма, при которой вовлекаются кожа и слизистые оболочки, и она характеризуется наиболее тяжелым течением.

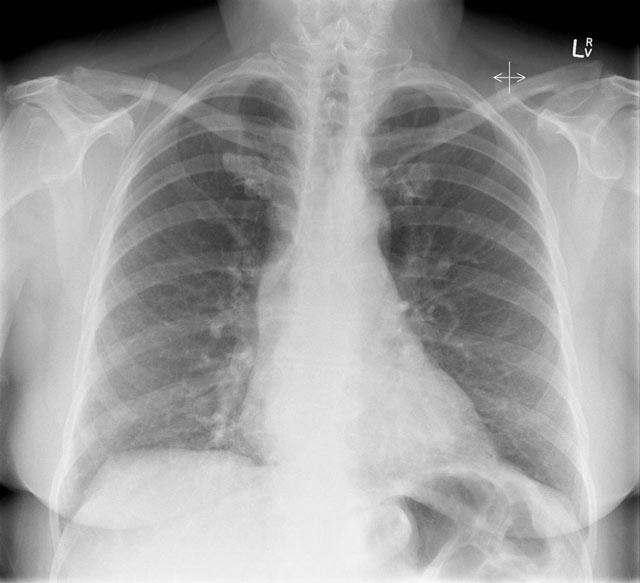

Легочная форма имеет серьезный прогноз и высокую вероятность летального исхода, даже при своевременном начале лечения. У пациентов наблюдаются:

- дискомфорт и ощущение сжатия в области груди,

- болезненные ощущения, которые могут быть распирающими, колющими или жгучими,

- учащенное дыхание,

- одышка, вплоть до асфиксии,

- тахикардия,

- кашель с пенистой розовой мокротой,

- крупнокалиберные влажные хрипы, слышимые на расстоянии,

- цианоз кончика носа, ушей, носогубного треугольника и пальцев рук на фоне мраморно-бледной кожи,

- учащенное сердцебиение, нарушения сердечного ритма, кардиалгия.

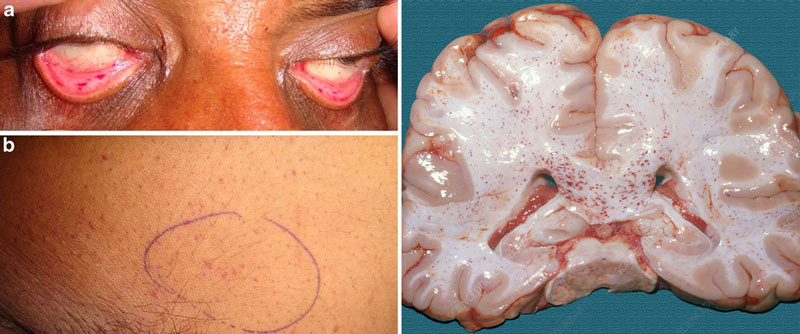

Церебральная форма заболевания возникает при закупорке сосудов головного мозга. В тканях мозга образуются множественные геморрагии. Клинические проявления эмболии напоминают признаки инсульта:

- раздражительность, тревожность, возбуждение;

- заторможенность, сонливость, вялость;

- постоянная, невыносимая головная боль, имеющая давящий, пульсирующий или стреляющий характер;

- диспепсические расстройства — тошнота и рвота, не приносящие облегчения;

- помрачение сознания, обмороки, дезориентация;

- угнетение работы центральной нервной системы, кома;

- психические расстройства — бред, зрительные и слуховые галлюцинации;

- нистагм;

- парезы и параличи;

- утрата чувствительности, парестезии;

- судороги;

- афазия, апраксия, анизокория;

- снижение мышечного тонуса.

Неврологические расстройства постепенно усугубляются. В мозговой ткани формируются очаги некроза, что сопровождается дополнительными симптомами и нарушением когнитивных функций. Клиническая картина напоминает последствия черепно-мозговой травмы, что значительно усложняет диагностику.

Смешанная форма заболевания протекает тяжело и часто приводит к опасным для жизни состояниям. Клинические проявления включают признаки как мозговой, так и легочной форм. У пациентов наблюдаются фебрильная температура с ознобом, нарушения мочеиспускания, боли в области почек и множественная точечная сыпь на коже шеи, передней и боковой поверхности груди, плечах, подмышечных впадинах, а также на слизистых оболочках рта, влагалища и глаз. Геморрагические проявления обусловлены перерастяжением капилляров эмболами и разрушением сосудов. Лихорадка связана с воздействием жирных кислот на центр терморегуляции. Температура не нормализуется даже после приема жаропонижающих средств. Прогноз в таких случаях крайне неблагоприятный.

Осложнения жировой эмболии возникают при отсутствии своевременной диагностики и адекватного лечения. Последствия этой болезни могут быть серьезными и труднопрогнозируемыми. Пациенты нуждаются в срочной медицинской помощи. В противном случае возможен летальный исход от инфаркта, инсульта, отека легких или полиорганной недостаточности.

Жировая эмболия — это серьезное состояние, которое возникает, когда капли жира попадают в кровоток и вызывают закупорку сосудов. Чаще всего это происходит после травм, операций или в результате некоторых заболеваний. Люди отмечают, что симптомы могут варьироваться от легкой одышки до тяжелых нарушений сознания. Патогенетические механизмы включают воспалительные реакции и повреждение тканей, что приводит к нарушению кровообращения. Диагностика основывается на клинических проявлениях, а также на использовании визуализирующих методов, таких как КТ или МРТ. Лечение обычно включает поддерживающую терапию, направленную на стабилизацию состояния пациента, а в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Важно своевременно распознать это состояние, чтобы минимизировать риск серьезных осложнений.

Диагностические процедуры

Диагностические процедуры для выявления жировой эмболии (ЖЭ) и её причин включают комплексное обследование, инструментальные и лабораторные исследования. Врачи собирают анамнез, обращая внимание на перенесенные травмы, повредившие костную ткань и подкожно-жировую клетчатку. Они анализируют симптомы, проводят осмотр пациента, измеряют пульс, артериальное давление, температуру тела и частоту дыхания, а также проверяют основные рефлексы. Для жировой эмболии характерны тахикардия, ослабленное и поверхностное дыхание, а также фебрильная температура.

К аппаратным методам диагностики относятся:

- ЭКГ – может выявить отклонение электрической оси вправо, изменения в сегменте ST и комплексе QRS, увеличение амплитуды волн P и R, отрицательный зубец T и расширенный зубец S. Постоянная тахикардия и аритмия без видимой причины могут указывать на перегрузку правой части сердца и ишемию миокарда.

- ЭхоКГ – позволяет выявить структурные изменения в сердце и оценить его сократительную способность.

- Рентгенография легких – может показать воспалительные инфильтраты, расположенные диффузно в легочной ткани, преимущественно по краям; усиление легочного рисунка, вызванное отечностью; уровень жидкости, свидетельствующий о развитии экссудативного плеврита. В тяжелых случаях наблюдается тотальная инфильтрация легочного поля, что является характерным признаком «снежной бури».

- Компьютерная томография (КТ) – используется для получения трехмерного изображения пораженных органов и точного определения местоположения липидного эмбола. КТ головного мозга может выявить петехии в мозговой ткани, отек, инфильтрацию и некротические изменения.

- Фундоскопия – позволяет выявить жировую ангиопатию сетчатки с сужением сосудов и накоплением жировых соединений.

- Мониторинг с использованием пульсоксиметрии и контроля внутричерепного давления.

Лабораторная диагностика включает обнаружение частиц или капель жира в крови, моче, мокроте, ликворе и биоптате кожи из области петехий. Положительные результаты анализов в сочетании с характерными рентгенологическими признаками и типичными клиническими симптомами являются основными признаками ЖЭ.

- Гемограмма – может показать признаки анемии, лейкоцитоз, повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и тромбоцитопению.

- Биохимический анализ крови (БАК) – может продемонстрировать повышение уровня триглицеридов и активацию липазы.

- Общий анализ мочи (ОАМ) – может выявить жировые капли, белок и цилиндры.

Это заболевание представляет серьезную угрозу для жизни. Ранняя диагностика и экстренное лечение могут спасти пациентам жизнь. В настоящее время разработаны большие и малые критерии, которые помогают быстро установить диагноз.

Большие критерии:

- множественные петехии на коже и слизистых,

- пониженный уровень кислорода в крови,

- церебральные дисфункции,

- признаки отека легких.

Малые критерии:

- учащенное сердцебиение,

- лихорадка,

- поражение сосудов сетчатки,

- наличие жировых включений в моче,

- изменения в гемограмме.

Лечебный процесс

Больным предоставляется консервативное лечение в реанимации, целью которого является устранение симптомов и восстановление нормальной работы организма. Объем терапевтических мероприятий зависит от тяжести состояния пациента.

- Для восстановления легочного кровообращения и дыхательной функции проводится интубация трахеи и высокочастотная искусственная вентиляция легких. Мелкие жировые частицы постепенно рассасываются и растворяются в крови.

- Обезболивающие препараты назначаются после травм и хирургических вмешательств. Анальгетики уменьшают болевые ощущения и снижают уровень катехоламинов — гормонов, способствующих повышению концентрации жирных кислот в крови. Больным вводят наркотические средства и проводят местную анестезию с использованием «Трамадола», «Промедола», «Лидокаина», «Ультракаина».

- Инфузионная детоксикационная терапия включает парентеральное введение солевых и органических растворов для уменьшения интоксикации и разжижения крови. Внутривенно вводятся растворы глюкозы, натрия хлорида, Рингера и Реополиглюкин.

- Пациентам назначаются препараты, снижающие уровень липидов в крови и способствующие растворению дезэмульгированного жира, такие как «Липостабил» и «Эссенциале». Фосфолипиды помогают нормализовать уровень липопротеинов различных фракций.

- Антиоксиданты защищают мозг от негативного воздействия гипоксии и ее последствий. К ним относятся «Актовегин», «Пирацетам», «Токоферол».

- Для улучшения мозгового кровообращения используются ноотропные препараты: «Циннаризин», «Винпоцетин», «Пантогам».

- Глюкокортикостероиды обладают сильным противовоспалительным эффектом. К ним относятся «Преднизолон» и «Дексаметазон».

- При повышенном артериальном давлении рекомендуется применение диуретиков: «Фуросемид», «Верошпирон», «Гипотиазид».

- Больным назначаются седативные препараты и миорелаксанты: «Феназепам», «Буспирон», «Карисопродол», «Диазепам», «Сирдалуд».

- Для профилактики тромбообразования применяются антикоагулянты и антиагреганты: «Фрагмин», «Фраксипарин», «Гепарин».

- Антибиотики и антимикотики используются для предотвращения бактериальных и грибковых инфекций. К препаратам выбора относятся макролиды «Азитромицин», защищенные пенициллины «Амоксиклав», цефалоспорины «Цефтриаксон», фторхинолоны «Цифран». Среди антимикотических средств наиболее эффективны «Кетоконазол», «Флуконазол», «Клотримазол».

В первые сутки болезни пациентам требуется парентеральное питание, после чего начинается кормление через зонд. Коррекция иммунного статуса осуществляется под контролем иммунологических исследований.

При переломах костей таза и нижних конечностей необходима оперативная стабилизация. Костные отломки фиксируются с помощью пластин, спиц и штифтов — проводится чрескостный спицевой остеосинтез и интрамедуллярный остеосинтез штифтом. Это основные хирургические методы лечения. В настоящее время скелетное вытяжение применяется крайне редко. Чем раньше будет проведена операция, тем ниже риск развития жировой эмболии.

Кислородотерапия и сорбционная детоксикация назначаются при минимальном улучшении состояния пациента. Их использование способствует ускорению процесса выздоровления. К аппаратным методам лечения относятся:

- Оксигенотерапия — вдыхание кислородно-воздушной смеси под контролем давления в дыхательных путях, частоты дыхания и вентиляционного объема легких.

- Плазмаферез — удаление плазмы из крови, содержащей эмболы.

- Внутрисосудистое лазерное облучение крови — разрушение и выведение свободных радикалов, продуктов окисления и токсинов, а также стимуляция иммунной системы.

Предупреждение и прогнозирование

Мероприятия, способствующие предотвращению жировой эмболии:

- предотвращение травм,

- регулярная физическая активность,

- профилактическое применение стероидов перед ортопедическими операциями,

- своевременная и корректная иммобилизация поврежденной конечности,

- ранняя хирургическая стабилизация переломов,

- соблюдение правил инфузионной терапии.

Своевременная диагностика и адекватная медицинская помощь создают благоприятные прогнозы для этой патологии. Эмболы постепенно растворяются, патологические процессы исчезают, восстанавливается проходимость сосудов, а жизненно важные функции приходят в норму. Однако, если жировая эмболия развивается быстро, терапевтические меры могут оказаться неэффективными.

Жировая эмболия представляет собой сложную проблему в травматологии и медицине в целом. Это заболевание характеризуется высоким уровнем смертности и недостаточной информацией о механизмах его возникновения, профилактике и лечении.

Видео: о жировой эмболии после травмы в программе “Реанимация”

Видео: лекции о синдроме жировой эмболии

Вопрос-ответ

Как можно диагностировать жировую эмболию?

Диагностика жировой эмболии основана на симптомах и клинических данных. Некоторые методы диагностики, которые могут быть использованы, включают: рентгеновское исследование для выявления наличия жировых эмболий в легких; компьютерная томография (КТ) для более подробной визуализации эмболий и оценки состояния органов.

Как лечить жировую эмболию?

Лечение жировой эмболии включает специфические и неспецифические мероприятия. Дезэмульгаторы жира в крови: к этим лекарственным средствам относят липостабил, дехолин и эссенциале. Действие этих препаратов направлено на восстановление растворения дезэмульгированного жира в крови.

Какова патология жировой эмболии?

Жировая эмболия (ЖЭ) и синдром жировой эмболии (СЖЭ) — клинические явления, характеризующиеся системным распространением жировых эмболов по системному кровотоку. Рассеивание жировых эмболов нарушает капиллярное русло и влияет на микроциркуляцию, вызывая синдром системной воспалительной реакции.

Жировая эмболия смертельна?

Введение. Синдром жировой эмболии (СЖЭ) – грозное осложнение, возникающее при переломах крупных костей конечностей. При его развитии смертность может достигать от 10 до 36 % в зависимости от тяжести травмы.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на симптомы жировой эмболии, такие как одышка, кожные высыпания и изменения в сознании. Раннее распознавание этих признаков может значительно улучшить прогноз и помочь в своевременной диагностике.

СОВЕТ №2

Если вы перенесли травмы, особенно переломы длинных костей, следите за своим состоянием и сообщайте врачу о любых необычных симптомах. Это поможет предотвратить развитие жировой эмболии и обеспечить необходимое лечение.

СОВЕТ №3

Изучите методы профилактики жировой эмболии, особенно если вы планируете хирургические вмешательства или травмоопасные виды спорта. Консультация с врачом о возможных рисках и мерах предосторожности может быть полезной.

СОВЕТ №4

Не пренебрегайте регулярными медицинскими осмотрами, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям, связанным с жировой эмболией. Это поможет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и принять меры для их предотвращения.