Слюнных желез у человека не так уж и мало. Две околоушных (по одной у каждого уха), две подчелюстных (с каждой стороны под нижним краем челюсти) и две подъязычных Помимо этого много разных мелких железок в небе, щеках, языке, губах, слизистой и подслизистой рта.

И каждая из этих слюнных желез в один далеко не прекрасный день может воспалиться, принеся своему обладателю немало хлопот. Состояние это будет называться сиаладенитом. А частный случай воспаления околоушной слюнной железы именуется паротит. О воспалении слюнных желез, симптомах и лечении сиаладенита мы расскажем далее.

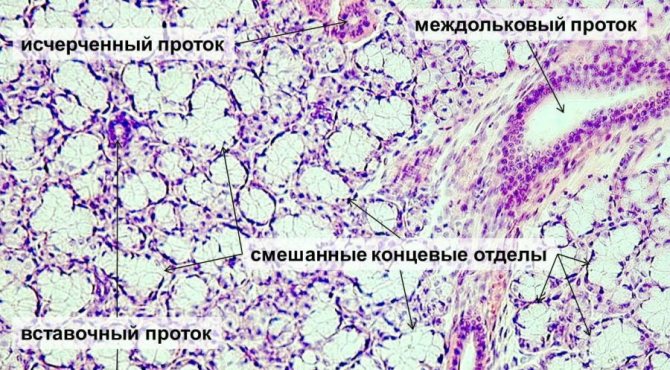

Краткие анатомические сведения

Слюнные железы находятся в ротовой полости, благодаря им происходит выделение слюны. К крупным относятся три пары: околоушная, подчелюстная и подъязычная. Они имеют неправильную форму, плотную консистенцию и парное расположение. Их основными функциями являются секреция гормонов, фильтрация плазматической части крови, а также выведение продуктов распада.

К самым распространенным патологиям слюнных желез относят:

- Сиалоаденит – воспаление, которое развивается при проникновении в железу инфекции или на фоне нарушения саливации.

- Паротит – инфекционное заболевание, вызванное парамиксовирусом, которое поражает центральную нервную систему и железистые органы.

Что нужно знать о строении и функциях слюнных желез?

Слюнные железы относятся к секретирующим парным органам. Они имеют разное расположение и строение. Малые или мелкие железки находятся в глубине слизистой оболочки полости рта, носоглотки и миндалин. По локализации выделяют губные, небные, щечные, десенные, язычные. Среди больших слюнных желез различают околоушную, подъязычную и поднижнечелюстную.

В организме взрослого человека секретируется за сутки 1000–1500 мл слюны. Общее количество зависит от стимулирующей роли пищи, нервного и гуморального воздействия. Подсчитано, что 69% объема вырабатывают поднижнечелюстные железы, 26% — околоушные, 5% — подъязычные.

Слюна содержит:

- лизоцим, амилазу, фосфатазу и другие ферменты;

- протеины;

- электролиты (натрий, фосфор, калий, кальций, магний);

- паротин (фактор роста эпителия и нервов) и другие вещества, обладающие гормональной активностью.

Околоушная железа расположена в зоне жевательных мышц в позадичелюстной ямке. Над ней лежит наружный слуховой проход и скуловая дуга. Спереди и сзади она прикрыта сильными мышцами шеи, поэтому плохо пальпируется в норме. Это самая большая из всех слюнных желез, вес доходит до 30 г. Делится на поверхностную и глубокую доли.

Плотная капсула железы сращена с мышцами, но истончается на внутренней поверхности, здесь нет сплошного покрытия и происходит сообщение с окологлоточным пространством. Отростки капсулы идут вовнутрь, образуя дольки.

По такому же принципу устроены другие железы. У 60% людей имеется добавочная доля. Секрет поступает в слюнные протоки, которые сливаясь образуют единый выводной проток околоушной железы (длина до 7 см, ширина около 2,5 мм).

Рядом находятся такие важные структуры, как сонная артерия, лицевой и ушновисочный нервы, крупные вены, волокна симпатических и парасимпатических сплетений, лимфоузлы. Путь выводного протока может изменяться от прямого до изгибающегося, редко раздваивается. Он открывается на слизистой щеки.

В пожилом возрасте часть ткани атрофируется, наблюдается ее жировое перерождение. По секреторному составу околоушная железа считается чисто серозной.

Поднижнечелюстная железа — располагается в подчелюстной ямке между нижней челюстью и двубрюшной мышцей. Сзади соприкасается с подъязычной железой. В зоне угла нижней челюсти очень близка к околоушной. Вес составляет 8–10 г (в пожилом возрасте уменьшается). Плотная капсула окружена жировой тканью, лимфоузлами.

Выводной проток имеет длину до 7 см, просвет 2–4 мм, открывается в дне полости рта около уздечки языка. По составу секрета железа относится к серозно-слизистым. Кровоснабжение осуществляется из лицевой артерии. В непосредственной близости проходит язычный нерв.

Врачу в случаях хирургического лечения воспаления подчелюстной слюнной железы приходится учитывать возможность расположения язычного нерва в окружающих спайках. Это также касается проекции лицевого нерва. Необходимость удаления (экстирпации) железы требует осторожности в выборе места разреза. Иначе вылечив одну болезнь можно вызвать серьезные осложнения.

Подъязычная железа — располагается на дне полости рта в зоне между уздечкой языка зубом мудрости. Снаружи и снизу ограничена плотными мышцами. Рядом располагаются язычный нерв и окончания подъязычного нерва, язычные сосуды, выводной проток поднижнечелюстной железы.

Капсула тонкая. Вес до 5 г. Выводной проток впадает в устье протока поднижнечелюстной железы. Его длина до 2 см. Относится к смешанным железам серозно-слизистого типа.

Этиология заболевания

Чаще болезнь поражает детей, но иногда ей заболевают и взрослые. У последних отмечается тяжелое течение сиалоаденита, особенно у мужчин.

Воспаление слюнной железы возникает по разным причинам под действием множества факторов, поэтому заболевание относится к полиэтиологическим. Но одно условие предшествует патологическому процессу всегда – это присутствие патогена, инфекционного агента. В большинстве случаев это либо вирусы, либо бактерии.

Наиболее распространенные предпосылки для воспаления слюнных желез:

- любой очаг инфекции, который расположен в полости рта и уха;

- носительство патогенных или условно-патогенных микроорганизмов;

- туберкулез, сифилис, ВИЧ;

- метаболические нарушения;

- любые иммунодефицитные состояния;

- скарлатина, краснуха, корь и другие инфекционные патологии;

- вирусные болезни, такие как грипп, цитомегаловирус;

- микозы;

- пневмония, бронхопневмония;

- онкологические заболевания;

- доброкачественный лимфоретикулез.

Самыми распространенными механизмами передачи этой инфекционной болезни являются: воздушно-капельный, контактный, гемоконтактный, однотогенный.

Почему возникает сиалоаденит?

Причиной острого воспаления слюнной железы становится один из инфекционных возбудителей или смешанная инфекция. Наиболее распространены вирусы — эпидемического паротита, гриппа, цитомегаловирус, Эпштейна-Барр, герпес, Коксаки. Путь заражения воздушно-капельный со слюной больного человека.

Ткани слюнных желез имеют особенную чувствительность к вирусу эпидемического паротита. Попадая на слизистую оболочку дыхательных путей, он углубляется в паренхиму околоушной железы, размножается и формирует ответную воспалительную реакцию. Кроме локального воспаления, важна циркуляция вируса эпидемического паротита по кровеносной системе.

Попав в яички мальчиков, микроорганизм вызывает необратимые изменения, которые в будущем грозят бесплодием

Бактерии — поступают из полости рта с лимфой или через протоки. Источником могут быть кариозные зубы, ангина, гнойные выделения из носоглотки при гайморите, отсутствие должных гигиенических мероприятий по уходу. С кровотоком бактерии могут попасть в слюнные железы при скарлатине у детей, брюшном тифе (тифозная пневмония).

С лимфой передаются при фурункулах на лице, в глотке, гнойных ранах. Одним из способствующих инфицированию факторов с дальнейшим воспалением слюнной железы является механическая обтурация (перекрытие просвета) протоков.

Она наступает в результате:

- образования камня внутри протока, застой секрета быстро инфицируется (подобное воспаление называется калькулезным);

- внедрения инородного тела;

- реактивной обтурации — рефлекторное сужение протоков и сокращение выработки слюны наступает под воздействием стресса, нарушенного питания, оперативных вмешательств на органах брюшной полости, истощения при хронических заболеваниях, злокачественных новообразованиях, при сахарном диабете.

Скопившаяся слюна в протоке служит хорошей средой для роста патогенных микроорганизмов из ротовой полости.

Хронические воспалительные заболевания редко переходят из острой формы сиаладенита. Для них характерно самостоятельное развитие, что вызвано предрасположенностью ткани железы. Эта особенность объясняется аутоиммунными процессами, генетическими нарушениями, разными основными заболеваниями.

Провоцирующими факторами являются:

- стресс;

- переохлаждение;

- беременность;

- перенесенная травма;

- снижение иммунитета из-за тяжелого заболевания, старения организма.

Хроническое воспаление возникает на фоне ухудшения кровоснабжения при распространенном атеросклерозе у пожилых людей.

Заболевания слюнных желез: виды и симптомы

Разные стадии и виды воспаления слюнных желез характеризуются различными клиническими признаками.

Свинка или эпидемический паротит

Этот тип вирусного воспаления слюнных желез часто проявляется у детей. Начинается оно резко: на фоне полного благополучия. Протекает с повышением температуры тела до 40 °C.

Обычно воспаление поражает околоушные слюнные железы, что сопровождается такими симптомами, как припухлость щеки и части шеи с одной или двух сторон (смотрите фото), отечность шеи, резкая пульсирующая боль, усиливающаяся во время приема пищи, жевания, открывания рта.

Сиалоаденит

Фото: воспаление слюнной железы под языком

Симптомы заболевания отличаются в зависимости от расположения инфекционного поражения:

- При воспалении подчелюстной слюнной железы опухает область под подбородком. Наблюдается острая боль при глотании, особенно под языком, c выделением из протока гноя. Поражение подчелюстной слюнной железы сопровождается отсутствием аппетита, слабостью и повышением температуры.

- Воспаление поднижнечелюстной железы может носить калькулезный характер, то есть протекает с образованием камней. В таком случае проток обтурируется камнем и становится непроходимым. Причиной патологического процесса является избыток кальция в человеческом организме. О том, что воспалилась железа под челюстью, свидетельствуют такие симптомы: колющая, приступообразная боль во время еды, при открытии рта, увеличение органа, что сопровождается отечностью шеи, выделением гноя, увеличением температуры.

- Воспаление подъязычной железы бывает крайне редко и чаще является осложнением абсцесса одонтогенного происхождения.

- Среди хронических форм следует выделить особенный вид сиалоаденита – сухой синдром Шегрена. Он напрямую связан с патологией соединительной ткани и аутоиммунной реакцией.

- Сиалодохит – это поражение исключительно слюнных протоков. Возникает чаще у людей преклонного возраста, характеризуется гиперсаливацией и образованием трещин в уголках рта.

В зависимости от клинической картины и тяжести протекания заболевание делится на 3 основных вида: серозное, гнойное и гангренозное.

Серозный сиалоаденит

Для этой стадии воспаления характерен незначительный подъем температуры, сухость во рту, припухлость и небольшое уплотнение в области ушного прохода и шеи. Иногда возникает легкое чувство распирания и пульсации.

При пальпации слюнные железы человека будут вырабатывать секрет в малом количестве. На этой стадии допустимо лечение в домашних условиях – это самый благоприятный вариант течения сиалоаденита.

Гнойный сиалоаденит

Проявляется как осложнение после серозного. Сопровождается усилением боли, астеническим синдромом, вегетативными дисфункциями. Характерна бессонница, которая возникает на фоне повышенной температурой.

При открытии рта пациент испытывает сильную боль, поэтому жевательная функция ограничена. Отмечается гиперемия, выраженная отечность, переходящая на зону щек и область нижней челюсти. Увеличиваются регионарные лимфатические узлы, выделяется гной в полость рта.

Гангренозный сиалоаденит

В случае перехода воспаления в эту стадию, самочувствие больных ухудшается, и они находятся в крайне тяжелом состоянии. Присутствует высокий риск летального исхода из-за сепсиса. Происходит расплавление, некроз тканей, над кожей виден воспаленный участок разрушения. Увеличенная железа становится на порядок больше.

Как лечить воспаление слюнной железы?

При воспалении слюнных желез лечение напрямую зависит от течения, причины заболевания и наличия осложнений.

При остром течении сиалоаденита больных чаще всего направляют на стационарное лечение в стационар. Также следует отметить, что неосложненное воспаление слюнных желез лечится с помощью консервативных методов, но при развитии гнойных осложнений понадобится операция.

При остром неспецифическом сиалоадените в лечении специалисты руководствуются следующими принципами:

- диета. Лечебное питание заключается в том, что пациентам рекомендуется употреблять продукты, которые повышают слюноотделение. К таким продуктам принадлежат квашеная капуста, сухари, клюква, лимон;

- назначение 1%-го раствора солянокислого пилокарпина, который принимают внутрь по 4-5 капель. Данный препарат способствует сокращению гладкой мускулатуры проток слюнных желез, что также повышает слюноотделение;

- антибактериальная терапия. Применение антибиотиков при воспалении слюнных желез показано, если заболевание имеет бактериальный характер. Препаратом выбора в данном случае могут быть Пенициллин или Гентамицин, который вводят непосредственно в проток слюнной железы, а при тяжелом течении принимаются внутрь или вводятся парентерально. Также используются антисептики, такие как Диоксидин и фурагинат калия, которыми промывают протоки желез;

- физиотерапевтическая терапия. В лечении сиалоаденита могут применяться УВЧ и электрофорез;

- новокаиново-пенициллиновые блокады. Данная процедура эффективно устраняет отек и воспалительный процесс в области железы и окружающих тканях;

- местная терапия. Локально используются компрессы с 30%-ным раствором димексида, которые накладываются на околоушную область один раз в сутки на 20-30 минут. Данная процедура применяется только, когда воспалилась околоушная слюнная железа.

При нагноении слюнной железы проводится вскрытие и дренирование гнойника. Больным с гангренозной формой сиалоаденита показано полное удаление железы.

При остром эпидпаротите всем пациентам обязательно назначается этиотропная терапия с использованием противовирусных препаратов (Виферон, Лаферон, Интерферон и другие). В качестве симптоматической терапии применяются жаропонижающие, болеутоляющие и противовоспалительные препараты (Ибупрофен, Парацетамол, Нимесулид и другие).

Обострение хронического воспаления слюнных желез лечат также по вышеописанным принципам.

В период ремиссии больным хроническим сиалоаденитом могут быть назначены следующие процедуры:

- массаж протоков слюнной железы;

- введение антибиотиков в проток железы;

- новокаиновые блокады в область железы;

- электрофорез с галантамином;

- гальванизация;

- инъекции в область железы Йодолипола 3-4 раза в год;

- диета.

Также важно соблюдать правила гигиены полости рта (чистить зубы дважды в день, полоскать рот после еды, использовать зубную нить и т. д.).

При частых рецидивах показана операция, в процессе которой удаляется пораженная слюнная железа, поскольку вылечить консервативно хронический сиалоаденит практически невозможно.

Диагностика

Если у человека воспалилась слюнная железа, следует немедленно обратиться в клинику за профессиональной помощью. На основании жалоб, тщательного сбора анамнеза и объективного осмотра врач поставит верный диагноз и назначит грамотное лечение.

Для диагностики применяются следующие виды лабораторных исследований:

- цитологическое;

- биохимическое;

- общий анализ крови;

- полимеразно-цепная реакция;

- биопсия желез;

- микробиологическое;

- иммунологические.

Помимо этого, для функциональной диагностики используют сиалометрию. Применяют ультразвуковое исследование и магнитно-резонансую томографию.

Сиалограмма подчелюстной железы

Острые сиаладениты диагностируют с помощью осмотра и сбора анамнеза. При хронических обязательно используют контрастную сиалографию – рентген-исследование с контрастным веществом.

Диагностика сиалоаденита

Если говорить о том, какие методы диагностики применяются при воспалении слюнных желез, то самыми распространенными и информативными являются сиалография и ультразвуковое исследование.

При остром течении заболевания опытному специалисту будет достаточно жалоб пациента и объективных данных, которые можно получить при осмотре и пальпации железы. Для уточнения распространенности процесса или дифференциальной диагностики могут применяться ультразвуковое исследование, компьютерная или магнитно-резонансная томографии.

При сиалоадените с хроническим течением проводят сиалографию, суть которой заключается во введении контраста в протоку железы и выполнении рентгеновского снимка. При данном исследовании признаками воспаления слюнной железы могут быть сужение протоков, наличие конкрементов или кист.

Лечение

Тактика и схема лечения воспаления околоушной, подъязычной или иной слюнной железы имеет свои особенности и выбирается врачом в зависимости от инфекционного агента.

- Этиотропное лечение сиаладенита, вызванного бактериями, предусматривает назначение антибактериальных средств. Перед тем как прописать антибиотики, обязательно делают бактериальный посев из очага, где «активничает» микроорганизм, и тест на чувствительность к препарату. До сдачи этих анализов принимать сильнодействующие препараты нельзя.

- При выявлении микоза рекомендуют принимать противогрибковые препараты, так как антибиотики против грибка бессильны.

- В случае вирусного генеза болезни назначают противовирусные лекарства и интерфероновую терапию.

- При гнойном воспалительном процессе показано хирургическое лечение с последующей санацией очага.

- В случае возникновения сужений производят бужирование протоков железы.

- Калькулезный процесс лечат, удаляя камни посредством литотрипсии либо литоэкстракции.

В комплексной терапии применяют физиотерапевтические процедуры, такие как гальванизация, УВЧ, электрофорез, массаж, прогревание пораженной области. Эффективны и солевые компрессы, очень хороши полоскания рта и ушного прохода антисептическими растворами. Подавляют размножение бактерий антисептики под названием Хлоргексидин и Фурациллин.

Идеальным вариантом будет использование компрессов с применением Димексида. Для купирования аллергических реакций врач выписывает антигистаминные средства, к примеру, с такими названиями, как Лоратадин, Цетрин.

Пациент строго должен придерживаться правил гигиены, соблюдать специальную диету с употреблением продуктов в жидком, отварном виде. Запрещена к употреблению пища, провоцирующая саливацию, очень горячие и чересчур холодные напитки и блюда, алкоголь, курение.

Народные средства

Домашние средства используются при лечении воспалительных процессов в области слюнных желез также достаточно часто. Проверенные временем рецепты готовятся из самых разнообразных природных компонентов:

Компрессы

- Траву чистотела (3 ст. ложки) заливают кипятком (300 мл), ставят на огонь, доводят до кипения и настаивают 3 часа. Смоченную в средстве хлопковую ткань или марлю нужно прикладывать к отеку до 4 раз в течение дня.

- Корень чистотела (300 г), свежие цветки зверобоя и тысячелистника (по 50 г) пропускают через мясорубку, заливают водкой (0,7 л) и настаивают 7 дней в затемненном помещении.

Мази

- Свиной жир (100 г) необходимо перемешать с камфорным порошком (20 г), смазать им припухлость, прикрыть салфеткой и подержать около 3 часов.

- Приготовленной из вазелина и березового дегтя смесью (пропорция 1:10) смазывают отечность в районе слюнных желез.

Внутренние средства

В емкость с измельченным прополисом (20 г) необходимо добавить спирт (50 мл) и тщательно взболтать в течение получаса.

Настаивается лекарство около недели, после чего его фильтруют через марлю и принимают по следующей схеме: первый день – 20 капель, а дальше по 40 в три приема, растворяя средство в молоке или простой кипяченой воде. Курс – 3 месяца.

Что можно делать на дому

Лечение воспаления слюнных желез в домашних условиях допустимо, но только на самых начальных стадиях болезни или в сочетании с традиционными методами терапии. Чтобы избежать осложнений, нужно в обязательном порядке обращаться к врачу.

Чтобы ускорить выздоровление, можно пить и полоскать рот отварами на основе следующих трав:

- ромашка;

- мята;

- малина;

- хвоя;

- эвкалипт;

- синеголовник;

- шалфей;

- бузина.

Можно воспользоваться народным рецептом с добавлением пищевой соды. Для этого необходимо в стакане теплой кипяченой воды растворить столовую ложку соды и обрабатывать воспаленную ротовую полость с помощью диска из ваты, смоченного в содовом растворе, несколько раз в день после еды.

Отличным народным средством для снижения болезненности и воспалительного процесса является ароматерапия с эфирными маслами пихты, хвои, эвкалипта и многих других масел.

Причины возникновения воспаления

Основным фактором воспалительного процесса в каждом случае является попадание какого-либо инфекционного возбудителя внутрь слюнного протока. Развитие болезни протекает под влиянием следующих микроорганизмом: стрептококков, стафилококков, пневмококков. Так почему же воспаляются слюнные железы?

Провоцирующими причинами бывают:

- Слабый и нестойкий к бактериям иммунитет организма, чаще всего возникающий из-за ведения нездорового образа жизни, голодания, дефицита витаминов;

- Истощение организма, которое выражается в снижении функциональных возможностей;

- Комплекс воздействий на ткани или органы человека, затрагивающие ротовую полость;

- Воспаление лимфатических узлов или слизистого эпителия, флегмона;

- Ненадлежащее соблюдение общей гигиены полости рта;

- Вирус гриппа;

- Онкологические заболевания.

Профилактика

Предотвратить воспаление слюнной железы проще, чем лечить. Для этого нужно соблюдать всего 4 правила:

- санировать полость рта, вылечить кариозные зубы, фарингит, тонзиллит;

- убрать очаги инфекции, особенно те, что расположены вблизи слухового прохода и горла;

- стимулировать, укреплять иммунную систему;

- беречь свой организм от стрессов и меньше нервничать.

Острый процесс заканчивается либо переходом в хронизацию, либо выздоровлением. Хронические сиалоадениты нередко осложняются атрофией, склерозированием и трудно поддаются лечению. Именно поэтому так важно своевременно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Обследование при сиалоадените

Прежде чем лечить сиалоаденит, важно установить его причину, локализацию, стадию течения и форму. Это возможно путем внешнего осмотра, инструментальной и лабораторной диагностики.

Обследование слюнных желез при воспалении включает:

- биохимическое, цитологическое, микробиологическое исследование слюны;

- биопсию;

- иммуноферментный анализ;

- ультразвуковое исследование;

- термографию, сиалотомографию;

- сиалосцинтиграфия, сиалографию.

Дифференциальная диагностика заболевания проводится с кистой, лимфаденитом, слюннокаменным заболеванием, доброкачественными и злокачественными новообразованиями, сиалоаденозом.

Общие сведения

Строение желёз Околоушная слюнная железа – это парный орган, выполняющий секреторную функцию. Железы расположены ниже ушных раковин, на боковой нижней челюсти, в непосредственной близости от задних жевательных мышц.

Воспалительное заболевание, при котором поражаются подчелюстные околоушные железы, в медицине называется паротитом. Данное заболевание является одним из видов сиаладенита (воспаления слюновыделительной железы).

Сиалоаденит развивается преимущественно посредством распространения воспалительного процесса из Стенонова сосочка – протока, по которому вырабатываемая слюнная жидкость попадает в ротовую полость.

Сиалоаденит включен в МКБ 10 в группу болезней слюнной жидкости (К11) под кодовым значением К11.2. Однако паротит исключен из данной группы, так его относят к группе вирусных заболеваний (код – В26). Это связано с тем, что наиболее распространенная форма паротита провоцируется вирусной инфекцией.

Как вылечить процесс?

При выявлении острой формы эпидемического паротита излечение проводят в больнице. Среди методов: медикаментозные и физиотерапевтические процедуры. Симптоматический метод снимает больному повышенную температуру и болевые ощущения в области локализации.

Сиаладениты лечат с помощью антибиотиков, слюногонной диеты, компрессов, УВЧ, растворов трасилола внутривенно.

Хирургическое вмешательство показано при появлении гнойного процесса. Тогда снаружи вскрывают полость железы и удаляют гнойное содержимое. Камни также удаляют при хирургическом вмешательстве, иначе обострения будут повторяться.

Посмотрите также

Причины и лечение комка в горле, ощущения инородного тела, как будто что-то мешает

Читать

Хронический сиаладенит в острой стадии лечат в стационаре также, как и острую стадию. При отсутствии обострений проводятся следующие процедуры:

- массаж слюнных каналов и местное лечение антибиотиком для уничтожения бактерий, способствующих размножению гноя в полости;

- для увеличения выделения секрета вводят новокаин под кожу, электрофорез;

- гальванизация на протяжении месяца;

- вводят в воспаленную полость йодолипол 1 раз в 4 месяца для предотвращения обострений;

- назначают прием йодистого калия в течение месяца по столовой ложке в день;

- проводят рентгенотерапию на воспаленном участке;

- удаляют железу.

Особенности лечения у детей

Лечение паротита и сиалоаденита у детей производится консервативными методами. Антибиотики и противовирусные препараты используются только при возникновении признаков осложнения. Лечение паротита сводится к устранению основных симптомов. Комплекс терапевтических мероприятий включает:

- Постельный режим

- Прием жаропонижающих препаратов

- Антисептическая обработка ротовой полости

- Создание благоприятных климатических условий в помещении

- Коррекция питания

- Физиотерапевтические процедуры

При гнойном воспалении железы назначается хирургическое лечение, которое заключается во вскрытии очага. При отягощенном течении сиалоаденита может назначаться удаление воспаленной железы.

Особенности заболевания, симптомы и лечение

Развитие симптомов заболевания подчелюстной железы может быть:

Воспалительные расстройства

Снижение уровня лекарственной терапии, слабость организма, дегидратация, или застой слюнного потока позволяют бактериям мигрировать в паренхиму железы.

Предрасполагающие факторы острого сиаладенита включают:

- сахарный диабет;

- гипотиреоз;

- почечную недостаточность;

- синдром Шегрена;

- слюннокаменную болезнь (сиалолитиаз);

- применение некоторых лекарственных средств.

Острый сиаладенит, как правило, имеет стремительное развитие симптомов, таких как боль и отек пораженной железы.

При воспалительных расстройствах подчелюстной слюнной железы проводится терапия антибиотиками, включающими:

Внутриротовое нагноение

Нагноение подчелюстной слюнной железы обычно начинается от околоушного канала в случаях острого гнойного паротита — инфекционного заболевания, при котором поражаются ЦНС и железистые органы.

Терапия нагноения включает лечение инфекции, в частности антимикробную фармацевтику Аугментином, Амоксициллином с Клавулановой кислотой и устранение основного заболевания, а также его предрасполагающих факторов.

Применяется стимуляция слюноотделения теплыми компрессами, каплями лимона, витамином С, массажем слюнной железы и гигиеной полости рта.

Хронический сиаладенит

Заболевание характеризуется повторными эпизодами воспаления и болевым симптомом, вызванным снижением слюнного потока и слюнным стазом (его застоем).

Начало хронического заболевания обычно связано с обструкцией (закупоркой) слюнных протоков камнями, их сужением, рубцами, инородными телами или внешним сжатием (компрессией) опухоли.

Рецидивирующие воспалительные реакции приводят к прогрессирующему образованию гроздевидный (ацинозной) ткани в железе, с волокнистой заменой и слюнным застоем.

Хронический сиаладенит диагностируется по:

- истории заболевания;

- физическому и визуализационному обследованию.

Физическое обследование может выявить увеличение железы. Как правило, в хронической стадии заболевания присутствует рецидивирующий слабовыраженный отек и болезненность органа, особенно при приеме пищи. Пальпация (прощупывание) железы часто не приводит к выделению слюны.

Лечение хронической стадии сиаладенита направляется на лежащую в его основе патологию. Обычно оно сосредотачивается на выявлении предрасполагающих факторов, включающих сужения протоков и рубцы.

Если причина не найдена, проводится консервативное лечение, включающее:

- прием средств, стимулирующих слюноотделение;

- массаж железы;

- увлажнение ротовой полости;

- противовоспалительные медикаменты: Ибупрофен, Нурофен;

- антибактериальные препараты: Спирамицин, Амоксициллин с Клавулановой кислотой.

Сиалолитиаз (слюннокаменная болезнь)

Слюннокаменная болезнь обычно вызывает постпрандиальную (после еды) боль в железе и ее отек.

Читать также: Обильное слюнотечение у человека

Заболевание также может иметь историю рецидивирующего острого гнойного сиаладенита.

Диагностическое исследование с помощью пальпации по ходу канала может показать камень. Ультразвук и неконтрастная компьютерная томография являются довольно точными методами обнаружения камня в железе.

Лечение слюннокаменной болезни включает: терапию любой острой инфекции, с последующим хирургическим удалением камня.

Хирургический подход в лечении заболевания зависит от расположения камня, и, как правило, проводится под местной анестезией. Также в осложненных случаях может потребоваться иссечение самой железы.

На ранних стадиях болезни, может быть использован альтернативой метод открытой хирургии (сиалоэндоскопия), при которой маленький (от 0,8 до 1,6 мм) полужесткий эндоскоп вводится в слюнной проток, позволяя удалить камень и часто разрешить симптомы болезни.

Вирусные инфекции

- локальной болью;

- отеком;

- болевым синдромом в ушах (оталгией);

- спазмом жевательной мускулатуры (тризмом).

Диагноз подтверждается с помощью серологического метода диагностики вирусных инфекций.

Лечение включает в себя меры поддержки, в том числе гидратацию, гигиену полости рта и обезболивание. Отек обычно проходит в течение нескольких недель.

Вирус иммунодифицита (ВИЧ)

Диагностика заболевания включает визуальное исследование, как правило, показывающее множественные кисты.

- антиретровирусную терапию;

- гигиену полости рта;

- прием средств, стимулирующих слюноотделение.

Доброкачественные опухоли

- гемангиомы;

- лимфатические пороки развития;

- плеоморфные аденомы.

Тем не менее более 50% твердых опухолей слюнных желез у детей являются злокачественными.

У взрослых, полиморфная (плеоморфная) аденома, является самым распространенным видом новообразований слюнной железы. Диагноз ставится с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии и ультразвукового исследования, компьютерной томографии и МРТ.

При игнорировании лечения некоторых опухолей, особенно плеоморфными аденом, с течением времени существует риск злокачественной трансформации. Если опухоль нельзя излечить, ее, как правило, хирургически иссекают, снижая риск злокачественного развития болезни.

Злокачественные опухоли

Злокачественность опухоли может проявляться:

- болезненностью;

- парезом (ослабление) мышц лица;

- переходе массы к кожному покрову или основной ткани;

- в ощутимом увеличении лимфатических узлов шеи.

При злокачественных опухолях проводится их визуализационное обследование. Если масса идентифицирована, показано незамедлительное направление к отоларингологу и онкологу, проводится радиотерапия и хирургическое лечение.

Хронический сиалоаденит

Хроническое заболевание имеет различные формы.

При хронической интерстициальной форме происходит поражение околоушной слюнной железы. Патология более характерна для пожилых людей, особенно для женщин. На протяжении долгого периода любые признаки и проявления отсутствуют, так как развивается воспаление медленно, вызывая попутно сужении протоков.

Резкое нарастание симптомов случает внезапно, первый его признак это сухой рот. Сама железа при это приобретает увеличенный размер, становится болезненной и на ощупь гладкой. После того как обострение миновало, размеры органа не возвращаются к норме, оставаясь в несколько раз большими.

Хроническое паренхиматозное воспаление почти во всех случаях касается исключительно околоушной железы. У женщин риск развития также выше, чем у мужчин, ярко выраженных возрастных групп, подверженных недугу, не выделяется, он возникает как у младенца, так и глубокого старика за 60-70 лет. Нередко симптомы полностью отсутствуют на протяжении многих лет.

Обострение напоминает острый сиалоаденит, когда на начальной стадии диагностируется лишь очень большое выделение соленой слизи, если надавить на слюнную железу. Без лечения далее развивается ощущение тяжести и повышенная плотность железы, симптомы ограниченности открывания рта отсутствуют. На поздних стадиях поверхность становится бугристой, болевые ощущения отсутствуют, слюна выделяется с гнойными явлениями, иногда присутствует сухость рта.

Сиалодохитом называют состояние, когда патологический процесс коснулся лишь протоков, которые расширяются. Болезнь свойственна как мужчинам. Так и женщинам преклонного возраста. Основной симптом это повышенное выделение слюны во время еды или разговора, из-за чего кожная поверхность около рта набухает. Во время обострения слюнная железа сильно набухает, из нее выделяется гной.

Анатомия СЖ

Малые слюнные протоки (небные, язычные, щечные, губные) располагаются внутри мягких тканей глотки и ротовой полости. В общей сложности таких образований насчитывается не менее 600. Крупные железы парные, располагаются симметрично по бокам головы и шеи. Самой большой по размеру является околоушная слюнная железа, локализуется под ушной мочкой. В ее структуре выделяют глубокий и фронтальный отдел. Подъязычные слюнные железы располагаются у основания языка под слизистой, подчелюстные охватывают верхний отел шеи.

Важно! Суточная норма продуцируемой слюны составляет 1–2 литра.

Околоушная железа «выводит» жидкость через слизистую поверхность щеки в область седьмого зуба, подчелюстные и подъязычные образования выделяют слюну через подъязычный сосочек. На синтез секрета могут оказывать негативное воздействие различные заболевания слюнных желез. Возникают они по разным причинам (чаще всего являются осложнением стоматологических недугов) и, как правило, имеют воспалительную природу.

В организме человека функционирует три пары симметрично расположенных крупных и не менее 600 малых слюнных желез

Диагностика заболевания

Для того, чтобы успешно диагностировать острый сиалоаденит, врачу достаточно осмотреть и опросить пациента. Контрастная сиалография для выявления этого заболевания считается нерациональным методом, так как введение специального вещества приводит к усугублению состояния больного, в частности, усиливается интенсивность болевых ощущений. Заболевание хронического течения диагностируется с помощью контрастной сиалографии. По результатам исследования специалист определяет форму и разновидность заболевания:

- интерстециальный – протоки сужены, количество контраста по сравнению с нормой понижено (0,5 – 0,8 мл вместо 2 – 3 мл);

- паренхиматозный – ткани и протоки железы не визуализируются, присутствует множество полостей объемом 0,5 – 1 см. Количество необходимого контраста превышает норму и составляет до 8 мл.

Физиопроцедуры

Физиотерапевтические методы лечения применяются параллельно с медикаментозной терапией.

Местное аппаратное воздействие на область шеи и челюстно-лицевой зоны направлено на ликвидацию самой причины развития сиалоаденита и восстановление функциональной активности поражённой железы.

Физиопроцедуры могут назначаться даже в острой фазе заболевания, если при этом сохраняется возможность естественного прохождения слюны через выводной проток.

План физиотерапевтического лечения сиалоаденита включает три этапа:

- ликвидация очага воспаления;

- снятие отёка с тканей;

- уменьшение болевых ощущений.

Самые эффективные противовоспалительные процедуры:

- УФ-терапия — облучение поражённой области при помощи ультрафиолетовой лампы проводится курсом от 4 до 5 процедур через каждые два дня;

- флюктуоризация — курс лечебного воздействия импульсного тока на железу составляет 8—10 ежедневных сеансов.

Способы устранения патологической инфильтрации (скопления биологической жидкости) и снятия отёчности:

- ИК-терапия — полное рассасывание жидкостного образования занимает не менее 12 процедур;

- УЗИ-терапия — ежедневное лечение ультразвуком продолжается на протяжении от 1 до 2 недель;

- электрофорез — этот метод доставки лекарств (йодида калия 3%) в глубокие слои кожи может применяться до 10—12 дней подряд.

Метод лазерной терапии назначают пациентам для купирования приступов острой боли, если по каким-то причинам им противопоказан приём лекарственных средств (аллергия на компоненты препарата, беременность, грудное вскармливание, детский возраст).

Вариант (фокусированный или расфокусированный) лучевого воздействия подбирается индивидуально в каждом конкретном случае, курс составляет от 8 до 10 ежедневных сеансов.

Преимущество лазерного способа заключается в том, что дополнительно он оказывает ещё и противоаллергический эффект: это позволяет исключить или ограничить употребление антигистаминных препаратов.

Профилактические меры

Для предотвращения появления воспаления слюнной железы не существует каких-либо специальных мер профилактики, связанных с вводом вакцины. Исключение составляет лишь эпидемический паротит, когда водят специальную вакцину, используемую также для защиты от кори и краснухи. Такой метод профилактики применяется для детей, прививка им делает в возрасте примерно 18 месяцев. Эффективность такой вакцинации держится на уровне 95% и позволяет почти полностью исключить появление заболевания.

К стандартной не лечебной профилактике относят:

- Соблюдение гигиены ротовой полости

- Своевременное очищение инфекционных очагов во рту, часто это связано с кариесом и иными поражениями зубов

- Отслеживание застойных явлений в слюновыделении и их предотвращение приемом специальных лекарств (пилокарпин), полосканиями фурацилином, риванолом и прочими антисептическими средствами.

Аутоиммунные процессы

Болезнь Шегрена – системная патология, для которой характерно общее поражение железистой ткани. В зоне риска – взрослые женщины в климактерический период.

Основные жалобы, предъявляемые пациентками:

- сухая слизистая ротовой полости;

- беспричинное увеличение слюнных желез;

- быстрая утомляемость, сонливость;

- сухость глаз и повышенная светочувствительность – особенность данного заболевания.

Лечебные мероприятия проводят по двум направлениям: ревматологические препараты; симптоматические средства в зависимости от присутствующей проблемы.

Значение для организма

Существенные объёмы слюны (около двух литров) выделяют парные большие слюнные железы, располагающиеся в районе ушей, под языком и нижней челюстью. Основной их состав белки. Здесь содержатся ферменты в шестидесяти видах, а также гликопротеиды, амилаз, муцин и иммуноглобулин. Эта жидкость выполняет много важных функций:

- увлажняет ротовую полость;

- предотвращает попадание в организм патогенных микроорганизмов, вырабатывая лизоцим – антибактериальный агент;

- способствует улучшению вкусового восприятия;

- расщепляет сложные углеводы на более простые компоненты;

- способствует лучшему продвижению по глотке пищи;

- помогает вывести из организма лекарственные препараты.

Слюнные железы, расположенные возле ушных раковин, дополнительно отвечают за процессы внутренней секреции, принимая активное участие во всех минеральных и белковых обменах. Происходит это благодаря гормоноподобному веществу паротонину, входящему в их состав.

Важно не только качество слюны, но и её количество. При малых объёмах увеличивается риск активации различных воспалений, а при излишнем выделении – истощение и обезвоживание организма.

Объём слюнной жидкости увеличивается при сильном возбуждении. Если человек употребляет некачественные продукты. В этом случае организм пытается избавиться от токсинов, увеличивая объём жидкости, которая поможет их вывести. Также увеличение происходит когда артериальное давление начинает опускаться после скачка вверх. И всем известный пример увеличения слюноотделения – приятно резкий запах пищи, особо ощутим при голоде.

Уменьшается объём слюнной жидкости с возрастом (чаще после 55 лет), а также во сне. Эти причины больше относятся к естественным процессам. Заметное уменьшение выработки слюны происходит при эмоциональном или умственном перенапряжении, а также сильной боли. Слюноотделение затормаживается и у человека пропадает аппетит.

Содержание

- Особенности слюнных желез

- Общие симптомы болезней слюнных желез

- Классификация

- Болезни слюнных желез у детей (классификация)

- Методы диагностики

- Воспалительные заболевания слюнных желез: симптомы и лечение

- Хронические процессы

- Реактивно-дистрофические заболевания

- Опухолевые болезни Доброкачественные новообразования

- Злокачественные опухоли

Болезни слюнных желез вирусной этиологииОсобенности ухода

Симптоматика

Какова симптоматика заболевания слюнных желез?

Вне зависимости от того, в какой паре слюнных желез локализован воспалительный процесс, сиалоадениту присущ ряд определенных признаков:

- Сухость во рту, которая спровоцирована пониженным выделением слюны.

- Наличие стреляющей боли, локализующейся в той железе, которая подверглась воспалению. Болевые ощущения могут распространяться в ухо, шею или ротовую полость. Также может отмечаться боль, провоцируемая жеванием пищи или же минимальным открыванием рта.

- Отечность и заметная гиперемия кожи в прямой проекции к слюнной железе, подвергшейся воспалению.

- Наличие неприятного вкуса и запаха во рту, что спровоцировано нагноением слюнных желез.

Признаки заболевания слюнных желез разнообразны. Иногда пациенты жалуются на чувство давления на пораженную область, что является свидетельством того, что в очаге воспаления скопилось гнойное содержимое.

Как правило, при наличии заболевания повышается температура тела до 40 градусов. При этом отмечается астения, лихорадочное состояние.

Клинические проявления

В число ранних симптомов входят:

- Боли в суставах

- Боли в мышцах

- Озноб

- Повышенная утомляемость

- Сухость ротовой полости

- Головная боль

Перечисленные симптомы провоцируются воздействием инфекции на организм. Часто начальная стадия паротита ошибочно принимается за другие инфекционные заболевания, вследствие чего производятся малоэффективные терапевтические процедуры.

В острой стадии возникают такие симптомы:

- Высокая температура

- Боли при пальпации в околоушной области

- Боли при пережевывании пищи

- Шум в ушах

- Опухлость в месте воспаления

- Снижение слюноотделения

- Неприятный привкус во рту

Важно помнить! Воспаление околоушной слюнной железы сопровождается лихорадкой и общим недомоганием. Однако иногда болезнь может протекать без таких симптомов. При этом, воспаление диагностируется за счет внешних симптомов.

Внешние проявления

Диагностировать заболевание на основании внешних признаков может только специалист. Самостоятельные попытки диагностики и лечения могут привести к тяжелым осложнениям.

Применение обезболивающих средств

Для снижения температуры тела (если она превышает 38,5 °C) и уменьшения интенсивности болевого синдрома разрешается принимать нестероидные противовоспалительные средства (Анальгин, Баралгин, Ибупрофен, Пенталгин, Темпалгин), обладающие жаропонижающим, обезболивающим и противовоспалительным действием. В тяжёлых случаях для купирования очень сильных приступов боли, которые часто сопровождаются спазмами слюнных протоков, может быть показано временное отключение иннервации (чувствительности нервных окончаний) на поражённом участке лица или шеи путём новокаиновой блокады. Эта процедура проводится только в условиях стационара.

Применение антигистаминных средств (Супрастина, Лоратадина) требуется в случае возникновения сопутствующей аллергической реакции: дополнительный отёк в этой ситуации может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до наступления непроизвольной асфиксии (удушья).