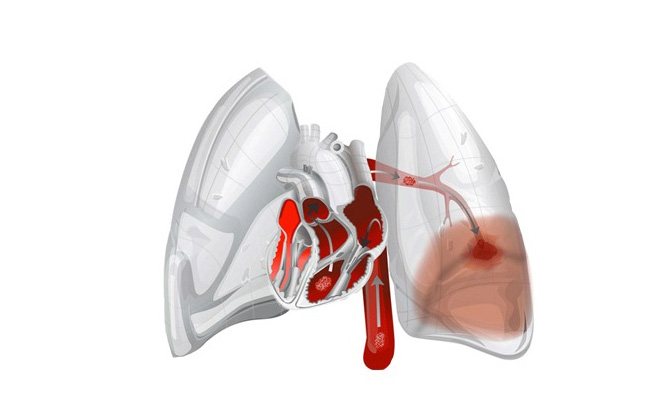

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — это осложнение тромбоза вен, создающееся в результате перекрытия тромбом магистрального ствола кровеносного сосуда или его ветвей, доставляющих кровь из сердца в легкие. Указанное состояние часто становится причиной смерти больных, страдающих тяжелыми патологиями, связанными с тромбообразованием. Согласно медицинской статистике, в последние десятилетия частота развития тромболегочной болезни многократно увеличилась.

Причины развития ТЭЛА

Венозная тромбоэмболия — заболевание, которое развивается вторично в результате формирования тромба на других участках кровеносной системы и последующего его отрыва. Наиболее распространенной причиной тромбоэмболии легочной артерии выступает закупорка глубоких вен нижних конечностей.

Причины возникновения тромбоза также называют триадой Вирхова:

- уменьшение скорости кровотока;

- усиление свертывания крови;

- нарушение целостности сосудистой стенки.

Основные причины тромбоэмболии:

- варикозное расширение вен;

- лишний вес (повышенная нагрузка на сердце приводит к развитию застойных процессов, атеросклеротические отложения на сосудистой стенке могут стать причиной тромбоза и эмболии);

- сердечная недостаточность;

- новообразования, сдавливающие сосуды;

- сдавливание сосудов маткой и формирование венозного застоя увеличивает вероятность тромбоза и тромбоэмболии при беременности;

- курение: под воздействием никотина сосуды спазмируются, развивается венозный застой;

- сахарный диабет способствует нарушению липидного обмена, холестерин откладывается на сосудистой стенке, что нарушает кровообращение;

- при нарушении липидного обмена тромбоз и тромбоэмболия развиваются как осложнение атеросклероза;

- длительная иммобилизация нарушает работу сердца и сосудов, способствует развитию застойных процессов: постельный режим более 7 дней у больных общего профиля или 3 дней у пациентов с патологией легких увеличивает риск тромбоза и тромбоэмболии;

- повышение уровня фибриногена;

- полицитемия;

- прием ряда препаратов увеличивает свертывающую способность крови: некоторые гормональные медикаменты, в том числе пероральные контрацептивы;

- повышения вязкости крови приводит к повышенной агрегации ее элементов, это происходит при обезвоживании, чрезмерном применения диуретиков, а также при повышенном эритропоэзе – усиленном образовании эритроцитов, что приводит к переполнению сосудов, повышению нагрузки на сердце;

- тромбоэмболия после операции: повреждение сосудистой стенки происходит при различных хирургических манипуляциях (эндоваскулярных вмешательствах, стентировании, установке катетеров);

- губительно на стенку сосуда действуют бактериальные и вирусные патогены, гипоксия и системные воспалительные реакции.

От ТЭЛА чаще страдают женщины – в два раза чаще, чем мужчины. Кроме того, отмечается повышение частоты случаев тромбоэмболии после 50 лет. Статистически установлено, что обладатели второй группы крови чаще страдают от ТЭЛА.

В механизме возникновения заболевания можно выделить несколько этапов:

- обструкция легочной артерии или ее ветвей;

- рост давления в легочных сосудах;

- нарушение газообмена;

- развитие кислородной недостаточности;

- формирование компенсаторного кровообращения: анастомозов и шунтов;

- перераспределение кровотока;

- нарастание нагрузки на сердце;

- нарушение кровообращения в сердце;

- ишемия и отек легких.

Профилактика

Снизить риск возникновения эмболии легочной артерии у людей, склонных к тромбообразованию, поможет:

- сбалансированное питание;

- использование компрессионного белья;

- применение антикоагулянтов;

- избавление от вредных привычек — курения, злоупотребления алкоголем;

- ведение активного образа жизни;

- избавление от лишнего веса.

Состояние больных, страдающих тяжелыми хроническими патологиями (сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, варикозным расширением вен и др.), находящихся длительное время после оперативного вмешательства на постельном режиме должны строго контролироваться специалистами.

Классификация тромбоэмболии легочной артерии

Оторвавшиеся от сосудистой стенки тромботические массы могут привести к обструкции любого отдела легочной артерии и ее ветвей. В зависимости от расположения закупорки выделяются несколько форм ТЭЛА:

- обструкция ствола легочной артерии – самая тяжелая форма, смертность в 60-75% случаев;

- обструкция крупных ветвей приводит к блокировке кровотока в долях легкого, летальность при такой форме заболевания достигает 6-10%;

- эмболия мелких ответвлений легочной артерии – минимальный риск летального исхода.

Кроме того, существует классификация ТЭЛА на основе степени затруднения кровообращения:

- малая форма – поражение менее 25% сосудов;

- субмассивная форма – от 30 до 50%;

- массивная ТЭЛА – поражение более 50%.

Приказ Минздрава по профилактике ТЭЛА

Особая роль закупорки легочной артерии в осложнениях послеоперационного периода отражена в нормативных документах. Это связано с тем, что ТЭЛА стоит на третьем месте среди причин смерти после инфаркта миокарда и инсульта, а 90% летальных исходов вызваны несвоевременной диагностикой и лечением. Поэтому всем пациентам, которые отнесены в группу риска, рекомендуется:

- максимально ранняя двигательная активность после операции, родов – вставание и активная ходьба;

- исключение длительного стояния или пребывания в сидячем положении с опущенными ногами;

- ношение компрессионного трикотажа (чулки) 1 — 2 класса компрессии, бинтование эластичными бинтами до и во время хирургического вмешательства (кроме операций на нижних конечностях);

- в послеоперационном периоде введение антикоагулянтов или пневматическая компрессия при противопоказаниях к Гепарину и его аналогам;

- ношение эластичного лечебного трикотажа в период стационарного и амбулаторного лечения.

Рекомендуем прочитать статью о профилактике тромбозов. Из нее вы узнаете о том, что такое тромбофилия, симптомах, диагностике и лечении тромбофилии. А здесь подробнее о том, как предотвратить тромбофлебит после операции.

Симптомы ТЭЛА

Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии часто носит бессимптомный характер или же имеет незначительные проявления в виде повышенной температуры тела, кашля. Массивная форма болезни проявляется серьезными нарушениями со стороны органов дыхания и сердца.

Варианты клинического течения ТЭЛА:

- молниеносное – стремительное развитие, полная обструкция главного ствола или обоих ответвлений, летальный исход наступает в течение нескольких минут;

- острое — окклюзия главных и части долевых ветвей, начало внезапное, быстрое прогрессирование, страдают дыхательная, сердечно-сосудистая системы и мозг, состояние длится около 3-5 дней, возникают инфаркты легких;

- подострое — тромбоз крупных и средних ветвей, на первый план выступают признаки недостаточности дыхания и сердечной деятельности, симптомы нарастают в течение нескольких недель, при возникновении повторных эмболий проявления сохраняются, нередко наступает летальный исход;

- хроническое — рецидивирующий тромбоз долевых ветвей, для него характерно постепенное нарастание давления в сосудах малого круга, повторные инфаркты в легочной ткани, пневмонии и плевриты, появление признаков сердечной недостаточности.

Клинические признаки тромбоэмболии неспецифичны, они часто сопровождают другие болезни легких и сердечно-сосудистой системы, поэтому нужно проявлять настороженность у пациентов с факторами риска.

Симптомы тромбоэмболии нередко имеют сходство с болезнями сердца, легких. Иногда, по причине неспецифичности проявлений, ТЭЛА не диагностируется вовремя, в результате развиваются осложнения. Одно из последствий тромбоэмболии — хроническая легочная гипертензия, проявляющаяся одышкой во время нагрузки, слабостью, повышенной утомляемостью. Выраженность признаков ТЭЛА зависит от массивности повреждения легочной ткани, вида и количества пораженных сосудов, наличия сопутствующей патологии.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии:

- нарушения со стороны сердца: частота сердечных сокращений составляет более 100 ударов в минуту, больной предъявляет жалобы на боли за грудиной, возникают мерцательная аритмия, экстрасистолы, ощущение пульсации и набухание вен шеи, артериальное давление снижено;

- нарушения со стороны дыхательной системы: одышка, учащение дыхания (более 30 в минуту), бледность кожи вследствие гипоксии, синюшный или серый оттенок, появление свистящих хрипов, кровохарканье, кашель, в течение первых 3 суток возможно развитие инфаркта легкого;

- лихорадка – повышение температуры тела вследствие воспаления легких и их оболочки;

- нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: гепатомегалия (увеличение размеров печени), нарушение перистальтики, обнаруживается синдром раздражения брюшины (возникают острые боли в правом подреберье, отрыжка, рвота, живот твердый);

- иммунологический синдром: воспаление легких, плевры, возникновение высыпаний на коже.

Выраженность симптомов определяет тяжесть состояния и прогноз для больного. Все проявления следует оценивать в совокупности, изолированно они не могут свидетельствовать о наличии ТЭЛА. Описанные симптомы неспецифичны для тромбоэмболии, поэтому для установки правильного диагноза врач собирает всю историю болезни пациента, уточняет наличие патологии, которая могла стать причиной тромбоза сосудов.

Несмотря на полиморфность симптомов, существует 4 признака, без которых нельзя говорить о наличии ТЭЛА: одышка, учащение дыхания, тахикардия, боли.

Болезненные ощущения могут быть различными в зависимости от степени поражения тканей. При обструкции ствола легочной артерии боль острая, разрывающая. Подобные ощущения возникают вследствие сдавливания нервов в стенке травмированного сосуда. Могут возникнуть загрудинные боли, отдающие в руку или лопатку. Инфаркт легкого сопровождает распространенная по всей грудной клетке боль.

Степени тяжести ТЭЛА:

- легкая форма проявляется вяло, затронуты мелкие ветви, стертая симптоматика делает заболевание похожим на обострение бронхолегочный патологии, хроническую сердечную недостаточность;

- средняя степень тяжести не имеет такое молниеносное течение как тяжелая форма, однако требует срочного оказания медицинской помощи; возникает одышка, тахипноэ, тахикардия, снижается артериальное давление, появляются загрудинные боли, синюшность носогубного треугольника на фоне бледности лица;

- Тяжелая форма: симптомы выраженные, молниеносное течение, потеря сознания, судороги.

Характерные симптомы

У тромбоэмболии легочной артерии симптомы следующие:

- Боль в груди, имеющая обычно острый характер и ухудшающаяся при глубоком дыхании.

- Кашель с кровянистой мокротой (кровохарканье).

- Одышка – человек может иметь затрудненное дыхание даже в состоянии покоя, а при физической нагрузке одышка ухудшается.

- Увеличение температуры тела.

В зависимости от величины перекрытой артерии и количества легочной ткани, в которой нарушен кровоток, жизненные показатели (артериальное давление, частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и частота дыхания) могут быть нормальными или патологическими.

Классические признаки ТЭЛА включают:

- тахикардию – повышенная частота сердечных сокращений;

- тахипноэ – увеличенная частота дыхания;

- снижение насыщения крови кислородом, которое приводит к цианозу (изменению цвета кожи и слизистых оболочек на синий);

- гипотензия – падение артериального давления.

Дальнейшее развитие болезни:

- Организм пытается компенсировать нехватку кислорода путем повышения частоты сердечных сокращений и дыхания.

- Это может стать причиной слабости и головокружения, так как органам, особенно головному мозгу, недостаточно кислорода для нормального функционирования.

- Тромб больших размеров может полностью перекрыть кровоток в легочной артерии, что приводит к немедленной смерти человека.

Так как большинство случаев легочной эмболии вызвано тромбозом сосудов в ногах, врачи обязательно обращают особое внимание на симптомы этого заболевания, к которым принадлежат:

- Боль, отек и повышенная чувствительность в одной из нижних конечностей.

- Горячая кожа и покраснение над местом тромбоза.

Диагностика

При подозрении на легочную тромбоэмболию врач должен подтвердить наличие закупорки, определить ее расположение, оценить состояние кровообращения, устранить угрозу для жизни, назначить необходимое лечение. Важнейшим фактором, определяющим исход заболевания, является время от момента начала болезни до начала терапии.

Тромбоэмболия трудно поддается диагностике, поэтому важно оценить все факторы, для этого проводится комплекс мероприятий, начиная с опроса и выяснение анамнеза и заканчивая проведением инструментальных методов исследования.

Учащение дыхания, одышка, тахикардия, боли — не специфичные симптомы, но практически во всех случаях ТЭЛА они присутствуют, поэтому, сопоставив эти признаки с индивидуальными предрасполагающими к тромбозу факторами, врач может диагностировать тромбоэмболию легочной артерии.

Стандартные методы диагностики (общий анализ крови, электрокардиография, жалобы, наличие хронических заболеваний, перенесенных операций, факторов риска повышенного тромбообразования) позволяет заподозрить ТЭЛА у пациента.

Обязательный комплекс для ранней диагностики ТЭЛА:

- развернутый анализ крови и мочи (определяются изменения, характерные для воспаления);

- исследование газового состава крови;

- холтеровское мониторироваие;

- коагулограмма;

- рентгенографическое исследование органов грудкой клетки позволяет выявить симптомы ТЭЛА, а также провести дифференциальную диагностику;

- ультразвуковое исследование сердца (ЭхоКГ) позволяет обнаружить изменение границ сердца, нарушение сократительной способности миокарда, особенности тока крови и наличие тромботических масс в полостях;

- ангиопульмонография (важный метод исследования, позволяет установить наличие, локализацию и размер тромба);

- определение уровня D-димера (вещества образующегося при распаде фибрина) — повышение этого вещества обнаруживается у 90 % пациентов с ТЭЛА, однако его можно выявить и при некоторых других заболеваниях;

- ультразвуковое исследование сосудов нижней конечностей помогает определить источник эмбола, при необходимости исследование дополняется УЗИ-допплерографией (для оценки кровотока);

- контрастная флебография (для обнаружения источника тромба);

- компьютерная томография с введением контраста определяет расположение тромба;

- с помощью магнитно-резонансной томографии визуализировать легочные сосуды и обнаружить место эмболии;

- перфузионная сцинтиграфия позволяет оценить степень насыщения легких радионуклидами, введенными перед проведением исследования внутривенно – это позволяет обнаружить участки инфаркта легкого;

- определение кардиоспецифичных маркеров (повышение тропонинов – признак повреждения миокард);

- ЭКГ при тромбоэмболии легочной артерии уже на ранних этапах болезни позволяет выявить тахикардию, признаки повышенной нагрузки на правые отделы сердца, симптомы гипоксии, нарушение проводимости, мерцательную аритмию, однако следует понимать, что иногда при ТЭЛА возможен совершенно нормальный результат ЭКГ, в то время как если все же изменения имеет место быть, они могут указывать на другие заболевания: воспаление легких, бронхиальную астму.

Поскольку ТЭЛА – неотложное, угрожающее жизни состояние, существует разработанный алгоритм, согласно которому весь процесс диагностики состоит из 3 этапов:

- Догоспитальный этап включает в себя наблюдение за состоянием больного, выяснение наличия сопутствующих заболеваний и факторов риска, осмотр, перкуссию и аускультацию легких и сердца, уже этих методов достаточно для определения основных симптомов заболевания: цианоз, тахикардия, одышка.

- Проведение неинзвазивных методов исследования: электрокардиография, рентгенография органов грудной полости: эти методы позволяют провести дифференциальную диагностику и исключить наличие других заболеваний со схожей симптоматикой. При обнаружении острых нарушений пациент переводится в отделение реанимации.

- Проведение высокоточных диагностических мероприятий: КТ, МРТ, ангиопульмонография, сцинтиграфия.

В статье Wilson GT и Schaller FA [87] приводится следующее клиническое наблюдение.

Мужчина 57 лет, находясь дома, внезапно, без каких-либо предвестников потерял сознание. Он был один, сколько времени провёл в бессознательном состоянии сказать не может. После того, как пришёл в себя, почувствовал дискомфорт в области грудины и одышку. Ранее диагностировалась ИБС, однако теперь характер болевого синдрома отличался от обычного для пациента приступа стенокардии. Со слов больного, в течение последней недели он заметил повышенную утомляемость, было несколько приступов болей в грудной клетке и одышки, не связанных с физической нагрузкой.

Не курит, алкоголем не злоупотребляет, наркотики не принимает. В анамнезе ИБС, гиперлипидемия, артериальная гипертония, бронхиальная астма, почечная недостаточность. Около 3 лет назад проведено стентирование: два стента в передней межжелудочковой артерии и один – в правой коронарной артерии. Инфаркты миокарда, аритмии, инсульты отрицает. Постоянно принимает клопидогрель 75 мг/сут, аспирин 325 мг/сут, метопролол по 50 мг 2 раза в сутки, изосорбида мононитрат 60 мг/сут, лансопразол 30 мг в сутки (в связи с изжогой), амитриптилин 25 мг на ночь и циталопрам 20 мг/сут (по поводу депрессии), беклометазон дважды в день (ингяляции по поводу астмы).

Объективно: ЧСС = 116 в минуту, ритм правильный, АД 120/80 мм рт. ст., сатурация кислорода 96%. Вены шеи не расширены, ранний систолический шум умеренной интенсивности в первой точке аускультации, третий тон не выслушивается. ЧД = 22 в минуту, речевой одышки нет, трахея по средней линии, в лёгких везикулярное дыхание, проводится во все отделы, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Конечности тёплые, пульс на периферических артериях удовлетворительного наполнения, симметричный, отёков нет.

Клинический и биохимический анализы крови в норме, за исключением умеренного повышения уровня креатинина до 142 мкмоль/л. Тропонин I не поышался (0.03 нг/мл). Рентгенография грудной клетки без особенностей. На рисунке 44 представлена ЭКГ при поступлении. Отмечается синусовая тахикардия, блокада правой ножки пучка Гиса, инверсия зубца Т в правых грудных (V 1 -V 3 ) и нижних (III, aVF) отведениях. Также отмечались патологические зубцы Q в отведениях III и aVF, что расценено как признак перенесённого инфаркта миокарда нижней локализации неизвестной давности.

Закрыть

Рисунок 44. ЭКГ при поступлении в стационар мужчины 57 лет с жалобами на боль в грудной клетке и внезапную потерю сознание. Синусовая тахикардия, блокада правой ножки пучка Гиса, инверсия зубца Т в правых грудных (V 1 -V 3 ) и нижних (III, aVF) отведениях. Патологические зубцы Q в отведениях III и aVF, что расценено как признак перенесённого инфаркта миокарда нижней локализации неизвестной давности (заключительный диагноз – ТЭЛА, клинический случай

Диагностирована нестабильная стенокардия. Назначен гепарин 5000 ЕД болюсно с последующей инфузией 1000 ЕД в час.

Через несколько часов снова появились интенсивные загрудинные боли и одышка, аналогичные тем, что были при поступлении. После введении нитроглицерина отмечалось падение АД со 110/70 до 80/40 мм рт. ст., нитроглицерин отменён, назначена инфузионная терапия. На рисунке 45 представлена снятая в это время ЭКГ. Отмечалась элевация сегмента ST с формированием патологического зубца Q в отведениях V 1 -V 4 , а также умеренная элевация ST в отведениях III, aVF, что соответствует острой стадии инфаркта миокарда передне-перегородочной области (а также не исключает острых изменения в области рубцов по задней стенке). Уровень тропонина I вырос до 2,6 нг/мл, КФК-МВ — до 18,3 нг/мл.

Закрыть

Рисунок 45. Тот же случай (см. рис. 44), ЭКГ во время болевого приступа. Элевация сегмента ST в отведениях V 1 -V 4 , III, aVF с формированием патологического зубца Q в тех же отведениях, что соответствует острой стадии Q-образующего инфаркта миокарда передне-перегородочной области; также нельзя исключить острые изменения в области рубцов (по задней стенке) (заключительный диагноз – ТЭЛА, клинический случай

Диагностирован острый инфаркт миокарда передне-перегородочной локализации. Однако при экстренной коронарографии (рис. 46) критических стенозов обнаружено не было. Все стенты оказались проходимы, отмечались умеренные стенозы передней межжелудочковой, огибающей и правой коронарной артерий.

Закрыть

Рисунок 46. Тот же случай (см. рис. 44). Коронарография, выполненная на фоне боли в грудной клетке и падения АД. Все коронарные артерии проходимы, визуализируются гемодинамически незначимые бляшки в передней межжелудочковой (A), огибающей (B) и правой коронарной (C) артериях (заключительный диагноз ТЭЛА, клинический случай

Выполнена трансторакальная ЭхоКГ (рис. 47), при которой выявлено резкое расширение правого желудочка со смещением межжелудочковой перегородки в полость левого желудочка при сохранной глобальной систолической функции последнего и отсутствии зон гипо- и акинеза. В то же время отмечалось значительно повышение давления в правых отделах сердца, снижение сократимости правого желудочка (однако признака МакКонелла не было).

Закрыть

Рисунок 47. Трансторакальная ЭхоКГ больного 57 лет с клинико-электрокардиографическим подозрением на острый Q-образующий передне-перегородочный инфаркт миокарда, выполненная после коронарографии, при которой окклюзирующего поражения коронарных артерий выявлено не было. В двухкамерной позиции по короткой оси (левая часть рисунка, А) определяется дилатация правого желудочка со смещением межжелудочковой перегородки в диастолу влево. Компрессия левого желудочка свидетельствует о повышении давления в правых отделах сердца. По регургитационному потоку на трикуспидальном клапане (допплер-ЭхоКГ, правая часть рисунка, B) определено повышение систолического давления в правом желудочке до 41 мм рт. ст. RV – правый желудочек, LV – левый желудочек, IVS – межжелудочковая перегородка (заключительный диагноз ТЭЛА, клинический случай

Заподозрена ТЭЛА. Учитывая почечную недостаточность, а также уже проведённое исследование с введением контрастного препарата (коронарография), от КТ-ангиографии грудной клетки было решено воздержаться. Для верификации диагноза выбрана вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия (рис. 48), результаты которой свидетельствовали о высокой вероятности ТЭЛА: выраженное несоответствие между значительно сниженной перфузией (сегментарные и долевые дефекты перфузии) и нормальной вентиляцией с обеих сторон. Диагноз ТЭЛА был подтверждён.

Закрыть

Рисунок 48. Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия, выполненная у мужчины 57 лет с жалобами на боль в грудной клетке и внезапную потерю сознания после того, как при ЭхоКГ выявлены признаки перегрузки правого желудочка. Множественные двусторонние сегментарные и долевые дефекты перфузии при перфузионной сцинтиграфии (стрелки, левая часть рисунка, А); на правой части рисунка (B) представлены соответствующие нормальные вентиляционные сцинтиграммы. Данные свидетельствуют о высокой вероятности ТЭЛА, диагноз подтверждён (заключительный диагноз ТЭЛА, клинический случай

Продолжены внутривенная инфузионная и гепаринотерапия, состояние больного стабилизировалось и больше не ухудшалось. Через три дня выполнена повторная ЭхоКГ (рис. 49), при которой определялась нормализация размера правого желудочка и снижение давления в лёгочной артерии.

Закрыть

Рисунок 49. Трансторакальная ЭхоКГ в динамике (через 3 дня после постановки диагноза ТЭЛА и соответствующего лечения по сравнению с ЭхоКГ при поступлении – рисунок 47). Двухкамерная позиция по короткой оси (левая часть рисунка, A) – нормализация размеров правого желудочка с восстановлением округлой формы левого желудочка. Систолическое давление в правом желудочке (допплер-ЭхоКГ, правая часть рисунка, B) снизилось до 34 мм рт. ст. RV – правый желудочек, LV – левый желудочек, IVS – межжелудочковая перегородка (заключительный диагноз ТЭЛА, клинический случай

На ЭКГ в динамике (рис. 50) отмечалось исчезновение «патологических» зубцов Q в передне-перегородочной области, возвращение сегмента ST на изолинию в правых грудных и нижних отведениях, нормализация проводимости. Также обращает внимание отчётливая положительная динамика зубцов Т в правых грудных отведениях. Уровень всех кардиоспецифических ферментов нормализовался.

Закрыть

Рисунок 50. ЭКГ через 3 дня после поступления на фоне терапии (тот же случай, что на рисунках 44 и 45). Отмечается исчезновение «патологических» зубцов Q в передне-перегородочной области, возврат сегмента ST на изолинию в правых грудных и нижних отведениях, нормализация проводимости по правой ножке пучка Гиса. Также обращает внимание отчётливая положительная динамика зубцов Т в правых грудных отведениях (изоэлектричны либо двухфазны) (заключительный диагноз ТЭЛА, клинический случай

Таким образом, на основании данных обследования и их динамики диагноз инфаркта миокарда исключён, подтверждено наличие ТЭЛА. Назначен варфарин 10 мг (при выписке доза варфарина составила 7,5 мг в сутки).

Учащение симптомов в течение недели и уменьшение толерантности к физической нагрузке (боли и одышка стали появляться в покое), что, по-видимому, было связано с повторными микроэмболиями, расценивалось у больного с ранее диагностированной ИБС как нестабильная стенокардия. Потеря сознания, боли в области сердца и одышка направили диагностический поиск в сторону острой коронарной патологии. В пользу этого диагноза на первый взгляд говорили изменения ЭКГ и повышение уровня кардиоспецифических ферментов. В то же время, при ретроспективном анализе исходной ЭКГ можно выявить признаки, характерные для ТЭЛА: S I Q III T III , неполная блокада правой ножки пучка Гиса, инверсия Т в правых грудных отведениях. Косонисходящий характер элевации ST на второй ЭКГ также отличается от типичного для инфаркта миокарда (косовосходящий или горизонтальный подъём). Быстрая положительная динамика ЭКГ одновременно с нормализацией размеров правого желудочка и давления в лёгочной артерии свидетельствуют в пользу связи формирования патологической ЭКГ с перегрузкой правого желудочка. Псевдоинфарктным изменениям в передне-перегородочной области также мог способствовать коронароспазм, наслоившийся на умеренные атеросклеротические изменения венечных артерий.

В пользу дисфункции правого желудочка свидетельствовала также выраженная гипотония в ответ на введение нитроглицерина. Для поддержания сердечного выброса, тем более в условиях повышенной постнагрузки, правому желудочку необходим адекватный венозный возврат (преднагрузка). Нитроглицерин расширяет вены, способствуя депонированию в них крови и уменьшению венозного возврата. Поэтому вместо ожидаемого улучшения гемодинамики (так как предполагались ишемические изменения на ЭКГ) у больного ТЭЛА нитроглицерин привёл к падению АД.

Выраженная острая перегрузка правого желудочка могла привести к ишемии и высвобождению тропонина, чем объясняется повышение его плазменного уровня.

Неотложная помощь при ТЭЛА

Первая помощь при тромбоэмболии – создание условий полного покоя для пациента. Необходимо следить за больным до момента прибытия бригады скорой медицинской помощи. Следует уложить пострадавшего на жесткую поверхность, освободить шею, если ее сдавливает одежда, обеспечить доступ воздуха в комнату.

Неотложная помощь при тромбоэмболии легочной артерии основывается на мероприятиях интенсивной реанимации: выполняется искусственная вентиляция легких, проводится оксигенация. На догоспитальном этапе показано введение Гепарина с Реополиглюкином внутривенно, далее устанавливают катетер в одну из центральной вены, через который вводят Эуфиллин, Но-шпу и Алтифиллин.

Для купирования болевого синдрома используют Фентанил, Дроперидол или другой разрешенный препарат. Сильные боли являются показанием для использования Морфина (при отсутствии судорог). После стабилизации состояния пациента доставляют в кардиохирургическое отделение.

Диагностика тромбоэмболии

Зачастую диагностировать ТЭЛА бывает очень трудно из-за того, что ее симптоматика сходна со многими другими ССЗ. Поэтому для правильного дифференцирования недуга очень важен опыт врача и достойная техническая оснащенность клиники.

Поговорив с пациентом и проанализировав его жалобы, доктор проводит физический осмотр, измеряет давление и пульс, прослушивает стетоскопом сердце и легкие. Далее назначается лабораторная и инструментальная диагностика:

- клинический анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на Д-димер;

- электрокардиография (ЭКГ);

- эхокардиография (УЗИ сердца);

- рентгенография грудной клетки;

- дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей;

- МСКТ органов грудной клетки;

- вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких.

Лечение ТЭЛА

Основные направления терапии больных с тромбоэмболией легочной артерии:

- поддержание жизни;

- устранение патологических рефлекторных реакций;

- устранение окклюзии;

- купирование коллапса;

- снижение давления в малом круге;

- оксигенотерапия.

Для лечения тромбоэмболии легочной артерии используется комплекс медикаментозных препаратов. Среди них антикоагулянты (Гепарин, Варфарин) и тромболитики (Урокиназа, Стрептокиназа).

Венозная тромбоэмболия в большинстве случаев (за исключением абсолютных противопоказаний) требует применения антикоагулянтов (Гепарин, Варфарин), которые оказывают влияние на факторы свертывания крови, предотвращают чрезмерное тромбообразование. Гепарин обладает быстрым эффектом, поэтому его применение показано на ранних этапах ТЭЛА. Препарат вводят внутривенно или под кожу. Большинству пациентов необходимо лечение Гепарином в течение 5 дней, после чего назначается пероральный прием Варфарина – непрямого коагулянта, который следует принимать не менее 3 месяцев.

В начале лечения Варфарином может потребоваться дважды в неделю выполнять анализ для подбора оптимальной дозировки. Далее следует 1 раз в месяц определять коагулограмму, поскольку препарат влияет на систему свертывания крови. Кроме того, препарат обладает побочными эффектами в виде кровотечений, головных болей, тошноты, рвоты, поэтому следует пересмотреть образ жизни: следит за рационом, ограничить употребление алкоголя, принимать препарат в одно время суток, исключить все медикаменты, при необходимости использования других препаратов проконсультироваться с врачом.

Тромболизис применяется для лечения ТЭЛА у пациентов с высоким риском. Наибольшая эффективность достигается при использовании тромболиткиов в первые 48 часов после эмболии. «Терапевтическое окно», которое определяет целесообразность подобного лечения, составляет до 2 недель с момента начала болезни.

Тромболитики – средства, действие которых позволяет устранить тромб. Препараты выбора: Альтеплаза, Стрептокиназа, Урокиназа. Это мощные средства, поэтому перед применением следует оценить показания и возможные риски: применение подобных средств может привести к развитию кровотечений, в том числе внутримозговых кровоизлияний.

Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии проводится пациентам с противопоказаниями к тромболизису. Это сложная манипуляция, которая может привести к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу, поэтому врач, принимая решение о проведении вмешательства, оценивает показания и противопоказания.

Показания к хирургическому лечения ТЭЛА:

- массивная тромбоэмболия;

- отсутствие эффективности консервативной терапии;

- тромбоэмболия легочной артерии или крупных ветвей;

- выраженная гипотония.

При ТЭЛА проводятся 2 вида операций:

- эмболэктомия — удаление тромботических масс, применяется при острой форме ТЭЛА;

- эндартерэктомия – удаление внутренней стенки сосуда при хронической ТЭЛА.

Установка кава-фильтра позволяет избежать тромбоэмболии у пациентов с высоким риском рецидива. Устройство представляет собой специальную сетку, которою помещают в просвете нижней полой вены. Тромботические массы не могут пройти сквозь него и достичь легочной артерии. Это эндоваскулярная операция, врач выполняет прокол и вводит в яремную, подключичную или большую подкожную вену специальный катетер, через который устройство доставляется к месту установки.

Как лечить

Лечение ТЭЛА может быть:

- консервативное;

- малоинвазивное;

- оперативное.

Оно преследует цели:

- экстренное выведение больного из состояния, угрожающего его жизни;

- устранение тромбов в артериях;

- снятие симптоматики заболевания;

- восстановление функциональности легких и сердца.

Тактика и вид лечения подбирается врачом с учетом степени тяжести болезни, сопутствующих заболеваний, индивидуальных особенностей больного.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение тромбоэмболии легочной артерии производится при помощи антикоагулянтов — медицинских препаратов, активно влияющих на факторы сворачиваемости крови. Данные средства растворяют имеющиеся тромбы, снижают риск их образования.

Распространенными антикоагулянтами считаются препараты — Варфарин и Гепарин. Последний вводится больному подкожно или внутривенно. Варфарин применяется перорально. Но их длительное применение может вызвать тяжелые последствия — кровотечения, кровоизлияние в мозг, тошноту, рвоту и др. При приеме данных препаратов следует контролировать сворачиваемость крови при помощи коагулограммы.

Сегодня лечить ТЭЛА можно более безопасными эффективными препаратами. К ним относятся — Апиксабан, Дабигатран, Ривароксабан.

Хирургическое вмешательство

При тяжелых формах легочной эмболии лечение консервативное становится неэффективным. Для спасения жизни больного требуется применение радикальных мер. Показаниями для операционного вмешательства при ТЭЛА следует считать:

- массивную форму заболевания;

- неэффективность терапии;

- нарушение общего кровообращения;

- рецидив и др.

Важная информация: Что такое гипоксия при беременности: признаки и чем лечить

Эмболия легких устраняется при помощи следующих видов хирургических вмешательств:

- эмболэктомия, при которой производится удаление тромба;

- тромбэндартерэктомия, когда вместе с бляшкой удаляется внутренняя стенка кровеносного сосуда.

Операции сложные, происходящие со вскрытием грудной клетки больного и переходом на временное искусственное кровоснабжение организма.

Указанные вмешательства продолжительны по времени, требуют участия специалистов высокого класса — торакальных хирургов и кардиохирургов.

Сегодня для устранения тромба часто применяются щадящие хирургические вмешательства:

- катетерная эмболэктомия;

- катетерный тромболизис при помощи медикаментов — стрептокиназы, альтеплазы, урокиназы.

Манипуляции проводятся при помощи специального катетера через небольшие проколы кожи. По магистральным венам катетер подводится к месту тромба, где под постоянным компьютерным наблюдением производится его удаление.

Установка кава-фильтра

Кава-фильтр представляет собой специальную ловушку в виде сетки, предназначенную для оторвавшихся тромбов. Приспособление устанавливается в нижней полой вене и служит в профилактических целях для защиты от эмболов легочной артерии и сердца.

При установке кава-фильтра применяются малоинвазивные методы лечения в виде эндоваскулярного вмешательства. Специалист через небольшой прокол на коже с использованием катетера по венам доставляет в требуемое место сетку, где расправляет и закрепляет ее. Катетер выводится наружу. Магистральными венами при установке ловушки считаются большая подкожная, яремная или подключичная вены.

Манипуляции проводятся под небольшим наркозом и продолжаются не более часа. После этого больному прописывается на 2 суток постельный режим.

Последствия ТЭЛА

При своевременном оказании достаточного объема медицинской помощи больным с легкой формой тромбоэмболии легочной артерии прогноз благоприятный. В случае выраженных изменений в органах сердечно-сосудистой и дыхательной систем смертность превышает 30%. При массивной тромбоэмболии самый неблагоприятный прогноз, летальность может достигать 100%.

ТЭЛА – опасное состояние, которое занимает третье место в списке основных причин смертности.

Основные факторы, определяющие прогноз при ТЭЛА:

- своевременность лечения;

- наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний;

- наличие факторов риска.

Основная опасность ТЭЛА – летальный исход, который возникает при тяжелом течении заболевания. Однако даже при наличии легкой или средней степени тяжести болезни требуется немедленное начало лечения.

В отсутствие вовремя оказанной помощи могут развиться осложнения:

- инфаркт легкого;

- плеврит и пневмония;

- острая почечная недостаточность;

- эмболия сосудов большого круга кровообращения;

- хроническая легочная гипертензия.

Диагностические мероприятия

Ранняя и правильная диагностика позволяет выявить тромбозы и назначить адекватное заболеванию лечение.

Скорая кардиологическая помощь имеет разработанный алгоритм диагностических мероприятий, которые включают в себя определенные обследования, позволяющие распознать заболевание в кратчайшие сроки. Их принято делить на 3 этапа:

- Этап перед госпитализацией. Заключается в наблюдении за проявлениями симптоматики и в сборе анамнестических данных.

- 2 этап диагностики проводится в условиях стационара с помощью неинвазивных (аппаратных) методик.

- 3 этап предусматривает выявление локализации тромбов, а также способы их устранения.

2 и 3 этапы диагностических исследований очень важны, так как только с их помощью можно точно установить наличие болезни.

Они включают в себя такие обследования:

- ЭКГ. С помощью электрокардиографических исследований определяют синусовую аритмию и пик Р-зубца. Эти факторы свидетельствуют о перегруженности правого предсердия, что и приводит к ТЭЛА.

- Компьютерная томография. С ее помощью можно отчетливо отследить наличие тромбообразований в артериях легких.

- УЗИ вен. Позволяет определить зарождение эмболии на самых первых стадиях болезни.

- Допплерография. С ее помощью определяют участки артерий с нарушением скорости кровотока.

- Рентгенография. Очень точное исследование, позволяющее не только выявить месторасположение тромба, но и его размер.

- ЭХО-КГ сердца. С его помощью можно обследовать всю сосудистую систему сердца, а также увидеть явное увеличение правого желудочка.

Не менее важными диагностическими факторами являются результаты лабораторных анализов, которые в совокупности с аппаратными исследованиями позволяют точно установить заболевание. После подтверждения диагноза назначается лечение, а в случае острого или подострого течения оказывается неотложная помощь.

Развитие заболевания

Важно сразу сказать, что смертность от тромбоэмболия легочной артерии перестала увеличиваться. Если пациента не лечить, и его настигла эта сосудистая катастрофа, то смертность всегда составляет 30%. А в том случае, если правильно, своевременно и грамотно начать лечение, то она уменьшится втрое, и будет составлять 10%. Это, конечно, хороший, но явно недостаточный показатель.

Причиной смерти является очень тяжелая легочная гипертензия и острая недостаточность правого желудочка: он не может накачивать кровь в легкие, поэтому, грубо говоря, смерть наступает от удушья, при котором дышать можно, и дыхательные пути открыты, а вот кровь в легкие не поступает.

Согласно данным патологоанатомических исследований, ТЭЛА – это не значит, что один тромб закупорил какой – либо участок: часто тромбы являются множественными, и закупорка происходит неоднократно. Практически 2/3 случаев приводят к двустороннему поражению легочной артерии (то есть, поражены оба легких).

- Если учитывать угол отхождения и калибр ветвей легочного ствола, то все-таки правое легкое имеет большие шансы на поражение, а в нем – нижние доли поражаются чаще верхних.

Главным повреждающим механизмом при тромбоэмболии легочной артерии является нехватка кислорода, сброс крови из одних сосудов в другие, минуя закупоренный участок, и различными следствиями этих состояний.

Так, при закупорке крупной ветви резко повышается давление в основном стволе легочной артерии. Чтобы «прокачать» кровь, у правого желудочка не хватает сил, и развивается феномен «острого легочного сердца», или острая правожелудочковая недостаточность.

Несколько больше «везет» пациентам, у которых до ТЭЛА были проблемы с легкими. У них есть гипертрофия правого желудочка, и его резервы силы и сократимости могут быть более высокими.

Особенности течения тромбоэмболии

Когда тромб застревает в легких, давление в их артериях повышается. По мере его нарастания правый желудочек испытывает повышенную нагрузку, а это приводит к развитию острой сердечной недостаточности, которая в большинстве случае заканчивается летально.

Тромбофлебит легких способствует тому, что в левый желудочек крови поступает слишком мало, что приводит к падению ее давления. При этом наиболее выраженные проявления заболевания испытывают люди, у которых тромбы закупоривают крупные сосуды.

Так как кровь поступает в легкие в неполном объеме, они не способны насыщать ее кислородом. Поэтому все органы, ткани и клетки организма начинают испытывать кислородное голодание. В связи с этим включаются компенсаторные механизмы, выражающиеся в виде учащения сердцебиения и одышки.

Возможные осложнения

Если оторвался тромб в легких — последствия достаточно плачевные, поскольку смерть может наступить в течение нескольких минут. Острая ТЭЛА в 90% случаях заканчивается остановкой сердца и внезапной смертью больного. Повышается частота осложнений, если в анамнезе человека присутствуют вторичные гемодинамические нарушения или кардиоваскулярные заболевания. В таких случаях шансы выжить сводятся к нулю.

Ранее мы уже писали о симптомах тромба в руке и рекомендовали добавить статью в закладки.

Механизм развития

Как и следует из названия патологического процесса, тромбоэмболический синдром складывается из двух составляющих.

Первая — формирование кровяного сгустка, который в будущем сыграет основную роль в деле становления отклонения.

Второй этап заключается в эмболии, то есть отрыве тромба от места развития и движении его по кровеносному руслу.

Начальная фаза формируется в результате влияния сразу трех моментов.

- Изменение реологических свойств крови. Она становится не столь текучей. Отсюда гиперкоагулиция — избыточная свертываемость. Жидкая ткань начинает сворачиваться прямо в сосудах. Встречается подобное далеко не у всех, необходимы условия, вроде гематологических заболеваний или эндокринных расстройств.

- Снижение скорости движения крови. Развивается на фоне все того же изменения ее свойств, поскольку жидкая ткань становится густой, она хуже продвигается, соответственно проявляются сторонние осложнения, вплоть до артериальной гипертензии, инсульта, инфаркта на фоне ишемии тканей.

- Нарушение анатомической целостности сосудов. В результате травм, вмешательств диагностических и лечебных (ятрогенный фактор) или же как итог спонтанной деструкции тканей полых структур на фоне повышенной ломкости сосудов, приема противовоспалительных нестероидного происхождения.

В системе эти факторы обуславливают формирование тромбов. Зачастую образование обнаруживается далеко от сосуда, где оно потом оседает.

Подавляющее большинство случаев сопряжено с поражением конечностей или сердечных стенок. На этом этапе аномальная структура прикреплена к месту собственного формирования. Но это не на долго.

Второй этап называется эмболией. Тромб отрывается (обычно в результате влияния механического фактора) и движения по кровеносному руслу. Где он остановится, сказать точно нельзя.

Обычно страдают сравнительно мелкие артерии, области анатомических изгибов, где кровоснабжающие структуры изначально тоньше.

Затем процесс движется стремительно. Тромб закупоривает сосуд в определенной степени:

- Если речь идет об обструкции на уровне менее 20%, симптоматика вялая.

- До 60% — умеренная.

- До 70% — критически тяжелая, очаговая.

Что же касается более 80%, наступает стремительное отмирание тканей, некроз.

Если поражена легочная артерия, важные сосуды центрального расположения, в скором времени наступает гибель больного от критических осложнений.

В противной ситуации, когда затронуты конечности, начинается стремительный некроз. Требуется ампутация.

Механизм нужно знать, чтобы верно оценить ситуацию, провести качественное своевременное лечение по устранению признаков, первопричины, а также превенции рецидивов.

Лечение тромбоэмболии лёгочной артерии

Тяжёлое состояние пациентов требует их размещения в отделении реанимации, специалисты которого проводят все необходимые реанимационные мероприятия, направленные на облегчение состояния и спасение жизни пациента. Цель дальнейшего лечения — нормализовать кровообращение в лёгких и исключить или свести к минимуму риск рецидивов заболевания в будущем или развития его осложнений.

Лечение проводят с применением консервативных и хирургических методик. Применение последних необходимо при массивном поражении лёгочного русла, если применение тромболитической терапии нецелесообразно или имеются индивидуальные противопоказания.

Оперативное вмешательство предусматривает удаление тромба хирургическим путём и установку кава-фильтра, который исключает проникновение тромба в лёгочную артерию.

Что касается консервативной терапии, то она предусматривает мероприятия, направленные на снижение вязкости крови и поддержание уровня артериального давления. Пациенту предписывают постельный режим и проводят искусственную ингаляцию лёгких, применяют тромболитические фармакологические препараты и антикоагулянты.

В сети семейных клиник «Доктор рядом» имеется всё необходимое для эффективного лечения ТЭЛА. Обращайтесь!

Прогноз и последствия

Исход в большинстве случаев поражения артерий условно неблагоприятный даже при своевременном лечении.

Умирает 30%, еще порядка 50% приобретают стойкую инвалидность после операции.

Только 20% людей могут рассчитывать на относительно хорошие результаты. Расхождения при поражении вен в 10-15% в сторону улучшения показателей. И то не всегда.

Последствия грозные, смертельно опасные:

- Обширные инфаркт, инсульт.

- Некроз (гангрена) кишечника, конечностей.

- Сепсис, заражение крови.

Как итог — гибель или инвалидность. Названы не все осложнения, но самые очевидные в плане перспективы скорой смерти.

Причины

Общая причина всех видов ТЛА — образование в каком-либо сосуде кровяного сгустка (тромба), который впоследствии отрывается и закупоривает легочную артерию, перекрывая ток крови. Привести к этому способны многие заболевания, из которых самыми распространенными можно назвать следующие:

- тромбоз в системе верхней полой вены;

- тромбоз глубоких вен на ногах (95% случаев);

- тромбы в правом предсердии и правом сердечном желудочке.

Кроме перечисленных причин существуют также специфические медицинские показатели (например, дефицит антитромбина, протеина С, дисплазминогенемия и прочие), чаще всего являющиеся врожденными, и вторичные факторы риска, зависящие от образа жизни больного:

- курение;

- переломы;

- инсульт;

- хроническая венозная недостаточность;

- тромбофлебит;

- пожилой возраст;

- беременность;

- повышенная вязкость крови;

- сердечная недостаточность;

- ожирение;

- перенесенные операции;

- поездки на большие расстояния;

- употребление оральных контрацептивов;

- катетер в центральной вене.

Лечение

При развитии ТЛА лечение происходит в больнице, в отделении интенсивной терапии или реанимации. У человека может остановиться сердце, присутствовать резкое кислородное голодание. Тогда применяют сердечно-легочную реанимацию, кислородотерапию с помощью маски и носового катетера. Искусственная вентиляция используется редко. При сильном падении артериального давления используются внутривенно адреналин, допамин, добутамин, солевой раствор. Все реанимационные мероприятия направляются на то, чтобы не допустить развития заражения крови, восстановить в легких кровообращение, предотвратить развитие хронической легочной гипертонии.

После оказания неотложной и срочной помощи начинают основное лечение, направляемое на снижение рецидивов и риска смерти. Тромб следует рассосать, для чего внутривенно или подкожно вводят препараты, растворяющие сгустки крови и препятствующие образованию новых: гепарин, далтепарин натрия, фондапаринукс. Удаляют тромб с помощью реперфузионной терапии, для чего используют альтеплазу, урокиназу, стрептокиназу.

Если поражено более 50% легких, проводят хирургическое вмешательство — тромбоэктомию. Проводится она в случае поражения ствола или крупных ветвей легочных артерий. Сгусток убирается через миниатюрный разрез, обеспечивающий доступ к воспаленной артерии. В результате на пути кровотока удаляется препятствие, снабжение легких кровью восстанавливается. Хирурги вмешиваются в лечение только когда консервативные методы оказываются бессильными.

Статистические данные говорят, что если помощь не оказана своевременно, умирает каждый третий пациент. Поэтому от своевременности обращения к доктору и скорости реагирования медиков напрямую зависит жизнь человека с тромбозом легочной артерии. Если реанимационные методы и терапия применены своевременно, человек вполне может вернуться к обычной жизни, причем надолго, если поймет, что выписка из больницы не равноценна полному выздоровлению и за здоровьем теперь придется следить весьма тщательно.

Какие признаки помогают распознать тромбоэмболию

Тромбоэмболия легочной артерии опасна тем, что любое ее проявление может указывать на наличие другого заболевания. Данная патология не имеет характерных признаков, которые позволили бы безошибочно поставить диагноз, сэкономив драгоценное время. Даже если врач предварительно правильно диагностирует заболевание, он не всегда способен оценить его тяжесть.

Одышка и боль в груди являются основными симптомами тромбоэмболии. Например, человек, у которого произошла закупорка крупного сосуда, может замечать лишь незначительное проявление этих признаков. Между тем, некоторые люди с закупоренными мелкими сосудами очень часто жалуются на нестерпимую боль в груди.

Признаки, указывающие на развитие тромбоэмболии легочной артерии, могут быть, как обязательными, так и необязательными.

Обязательные признаки присутствуют у всех больных ТЕЛА. А необязательные могут проявляться только в некоторых случаях, однако они заслуживают не меньшего внимания.

Среди обязательных проявлений можно отметить следующее:

- одышка, чувство нехватки воздуха;

- частота пульса превышает 100 уд./мин.;

- боль в груди, усиливающаяся при попытке глубоко вдохнуть;

- кашель;

- резкое падение давления крови;

- холодный пот;

- кожа становится бледно-серой с синюшным оттенком;

- температура тела повышается до 38 градусов.

Среди необязательных признаков возможно следующее:

- отделение мокроты с кровью;

- боль в животе, тошнота и рвота;

- судороги;

- потеря сознания.

Если развивается тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, больной может вообще не ощущать никаких проявлений заболевания. В редких случаях появляется легкая одышка и кашель, а температура тела если и повышается, то незначительно.

Прогнозы после оказания первой помощи

Если своевременно обратиться за помощью, прогнозы для пациента положительные. Но в случаях с массивной формой тромбоэмболии смертность больных в первый час составляет 11%, в первые 3 часа — 45%, и в первые 6 часов — 80%. Как видно из статистики, патология очень серьезная, и главной задачей людей пожилого возраста является своевременное определение сбоев в работе кровеносной системы. Любые отклонения должны являться веским поводом для посещения врача, особенно если человек страдает варикозом или сердечной недостаточностью. Этот момент еще раз подтверждает целесообразность профилактических осмотров специалистом хотя бы раз в год.

На раннем этапе тромбоэмболии устранить риск отрыва сгустка крови намного легче. Лечение в начале патологического процесса осуществляется консервативными методиками и не требует госпитализации. Если серьезно относиться к своему здоровью, существует большая вероятность избежать тромбоэмболии и заболеваний сердечно-сосудистой системы даже при наличии наследственной предрасположенности к ним.

Факторы риска

Вероятность формирования патологических процессов существенно повышают следующие факторы риска ТЭЛА:

- Длительное путешествие или принудительный постельный режим.

- Сердечная или дыхательная недостаточность.

- Продолжительное лечение с использованием диуретиков, которое приводит к потере большого количества воды и повышению вязкости крови.

- Новообразования, например, образование гемабластозов.

- Повышенное содержание в крови тромбоцитов и эритроцитов, что повышает риск образования тромбов.

- Длительный прием гормональных контрацептивных средств, заместительная гормональная терапия — это повышает свертываемость крови.

- Нарушение метаболических процессов, что часто наблюдается при сахарном диабете, ожирении.

- Операции на сосудах.

- Перенесенные инсульты и инфаркты.

- Повышенное артериальное давление.

- Химиотерапия.

- Травмы спинного мозга.

- Период вынашивания малыша.

- Злоупотребление курением.

- Пожилой возраст.

- Варикозное расширение вен. Создает благоприятные условия для застоя крови и формирования тромбов.

Из перечисленных факторов риска можно прийти к выводу, что никто не застрахован от развития ТЭЛА. Код по МКБ-10 данного заболевания — I26. Важно вовремя заподозрить наличие проблемы и принять меры.

Экстренная помощь

Если у близких и родных отмечается вышеописанная симптоматика, для спасения жизни больного необходимо вызвать бригаду специалистов. Человек неопытный и без медицинского образования не способен собственноручно оказать помощь. При наличии признаков клинической смерти необходимо проведение реанимационных мер, то есть осуществляется непрямой массаж сердца.

Важно ввести больному Гепарин и дать такие обезболивающие препараты, как Анальгин или Промедол, если он придет в сознание. Бригада скорой помощи сделает больному внутривенные инъекции сердечных гликозидов (Дигоксин, Строфантин, Коргликон) и глюкозы. Дозировка средств назначается с учетом возраста и массы тела пациента.

В случае если сильно снижено давление, используют Кордиамин подкожно. Если болевой синдром при ТЭЛА сопровождается коллапсом, нужно колоть Норадреналин, Метазон или кортикостероиды.

Далее требуется действовать по ситуации, то есть нормализовать дыхание, если оно происходит с перебоями или приступообразно, стабилизировать сердечный ритм, дав пациенту соответствующие лекарства. Для того чтобы как можно быстрее расширить сосуды и предоставить организму возможность самому протолкнуть сгусток в просвет, вводят Эуфиллин. Все дальнейшие этапы лечения будут назначены после нормализации состояния пациента и кровотока.

По прибытии в стационар больного сразу же направляют в хирургию и проводят операцию по извлечению тромба из закупоренного сосуда. В случае если по каким-то причинам операция противопоказана, назначают консервативное лечение фибринолитическими средствами, которые нацелены на рассасывание сгустков.

После нормализации состояния продолжают вводить внутривенно Гепарин. В данном случае препарат воспринимается не как средство терапии, а в качестве профилактики образования нового эмбола. В независимости от вида тромбофлебита всем пациентам проводят комбинированную терапию.

Причиной смерти пациентов с запущенной формой тромбоэмболии обычно является не сам приступ и хирургическое вмешательство, а именно послеоперационное осложнение. Для снижения риска его возникновения больному постоянно вводят антибиотики, что позволит избежать инфекционного поражения внутренних органов, назначают гипервентиляцию, чтобы уменьшить отек легких, для поддержания белка в крови используют свежезамороженную плазму.

Иногда для нормализации работы почек применяют мощные диуретики и проводят профилактику инсульта. Пациент подключен к аппарату искусственного кровообращения. После операции у людей старше 70 лет может развиваться хроническая форма тромбоэмболии.