Брюшной тиф – острая антропонозная кишечная инфекция, которая протекает циклически. Возбудителем брюшного тифа является бактерия Salmonella typhi, передающаяся фекально-оральным путем.

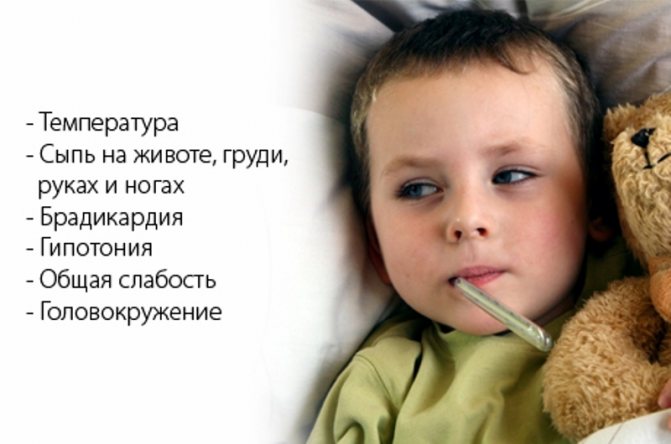

Протекание болезни характеризуется общей интоксикацией с тифозным статусом, лихорадкой, розеолезными кожными высыпаниями на коже, сплено- и гепатомегалией, поражением лимфосистемы тонкой кишки.

Лечение брюшного тифа проводится в условиях стационара с применением антибиотикотерапии, специальной диеты, постельного режима и симптоматической терапии.

Распространенность и современные проблемы

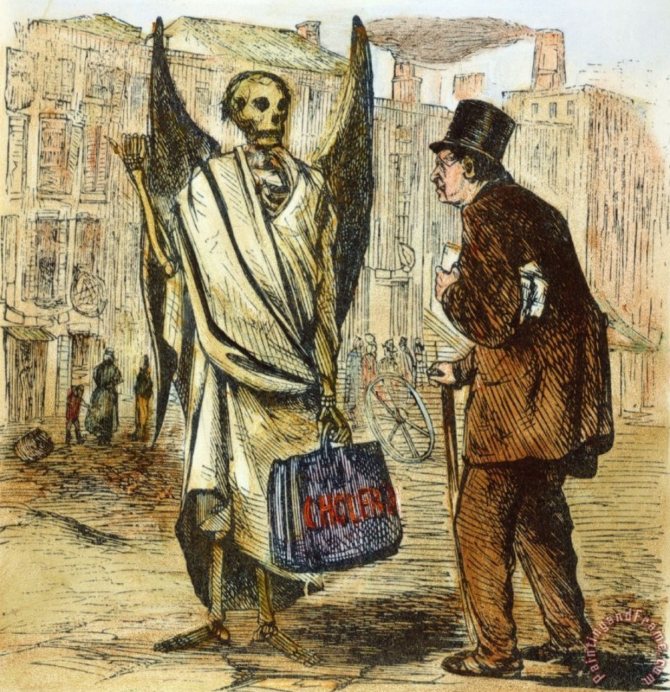

В XIX и начале XX века заболеваемость брюшным тифом носила характер эпидемий. Особенно высокой она была в городах, где скученность населения высока, а проводимых санитарных мер всегда недостаточно.

Болезнь «косила» людей во время стихийных бедствий, неурожаев, голода, войн. В последние годы распространенность брюшного тифа снизилась в 25 раз. Применение в терапии антибиотиков позволило значительно уменьшить тяжесть клинического течения и осложнений.

Однако, регистрируются одиночные случаи тифа или вспышки инфекции во всех странах. Выявляется 0,5–0,6 на 100 тыс. населения преимущественно в южных странах Европы и в России, 30–70 случаев в странах Азии и Африки.

Дополнительные проблемы вызваны:

- увеличением доли пациентов со стертыми и атипичными формами тифа, что затрудняет диагностику и способствует запаздыванию противоэпидемических мер в очагах;

- изменением главного источника возбудителя, теперь брюшной тиф распространяют не больные, а хроники-бактерионосители, лечение которых недостаточно эффективно.

Брюшной тиф у взрослых и у детей — особенности

Картина заболевания, наблюдаемая у взрослых, сохраняется практически без изменений и у детей. Если же заболевание возникает у грудных детей, распознать его достаточно сложно. Даже в случаях со смертельным исходом участие лимфатической системы очень незначительное. Процесс течения болезни напоминает развитие сепсиса.

Течение заболевания у малышей короткое, температура до критических показателей не поднимается. Поносы, метеоризм, рвотные позывы часто наталкивают на мысли о гастрите, однако при продолжительности лихорадки стоит помнить о вероятности заражения брюшным тифом.

У детей первого года жизни могут наблюдаться следующие симптомы:

- увеличение селезенки;

- единичные розеолы;

- апатия, угнетение состояния;

- ригидность затылка;

- напряжение родничков;

- ангина;

- молочница;

- развитие ларингита;

- тахикардия (не всегда);

- эритемы (высыпания на коже);

- краснота щек;

- мраморность конечностей.

Костная система в процесс течения заболевания вовлекается крайне редко. Рецидивы у детей возникают часто и зависят в большей степени от внешних условий. В целом прогноз выздоровления достаточно благоприятный при качественно проведенной диагностике и грамотном лечении.

Что известно из истории?

Кто предложит термин «тиф» (означает «дым, туман») неизвестно, поскольку его применяли еще во времена Гиппократа для описания поражения головного мозга и нервной системы. В России пользовались термином «горячка».

В отдельное заболевание, как инфекционная болезнь, тиф выделен только в середине XIX века после описания французким врачом Bretonneau (Пьер Фидель Бретонью) характерных патолого-анатомических изменений в кишечнике.

Названием «брюшной тиф» врачи стали пользоваться после 1829 года. В 1874 году возбудитель был выделен Броничем в Кракове, в 1876 году Н. И. Соколовым в Петербурге, в 1880 году Эбертом в Германии. Именно немецкому исследователю принадлежит наиболее полное описание микроорганизма из срезов селезенки и лимфоузлов кишечника умерших пациентов.

Затем продолжившееся изучение тифа позволило А.И. Вильчуру через 2 года выделить гемокультуру, а G.Gaffky и Е.И.Баженову в 1884–1885 годах представить возбудитель в чистом виде. Паратифами были названы очень похожие микроорганизмы, выделенные из мочи и гноя, описанные французами Ашаром и Бонсодом через 10 лет.

Российские ученые медики С.П. Боткин, Г.Н. Минх, О.О. Мочутковский выявили различия брюшного тифа с сыпным и возвратным. Основоположниками лабораторной диагностики считают Грубера и Видаля, которые в 1896 году предложили методику реакции агглютинации.

Как обнаружить сыпной тиф

Правильно поставить диагноз в первые дни болезни очень сложно, так как симптомы схожи с признаками других заболеваний. Для правильной диагностики необходимы результаты анализов, которые помогут определить болезнь. Сыпной тиф изначально может походить на сифилис, грипп, корь, пневмонию и ряд других недугов. Человек проверяется на наличие вшей, контактов с больными тифом и т. д. Используются иногда и дифференциальные методы, когда врач отделяет симптомы от похожих болезней.

После 5-6 дня диагноз можно поставить уже более уверенно, на основании характера высыпаний и сроков их появления, гиперемии лица, изменений в нервной системе и ряда других показателей. Внимательно изучаются медиками и анализы крови.

Затем проводятся лабораторные исследования, которые выявляют бактерии тифа. С помощью серологических анализов в крови выявляется наличие паразитов, и подтверждается точный диагноз. Все это время к человеку применяется комплексная терапия, которая помогает облегчить симптомы. Целенаправленные лекарства против тифа назначаются только после того, как врачи убеждаются, что у пациента именно эта болезнь.

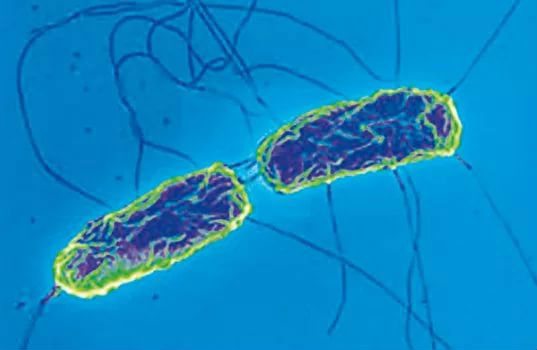

Возбудитель и его свойства

Возбудители тифопаратифозных заболеваний относятся к энтеробактериям рода сальмонелл. Латинское название — Salmonella typhi. Паратифы А и В (Б в русском правописании клиницистами не применяется) соответственно названы сальмонеллами или бактериями паратифа А и В.

Снабжены жгутиками, поэтому подвижны. Не образуют спор и капсул. Для жизнедеятельности нужен кислород (аэробы). Хорошо выращиваются в лаборатории на питательных средах с желчью при температуре тела (37 градусов) и в слабощелочной среде.

Микробиологическим способом в бактериях тифа выделены 3 типа антигенных структур:

- соматический антиген-О — отличается устойчивостью к высоким температурам, выдерживает кипячение в течение 5 часов;

- жгутиковый антиген-Н — относится к термолабильным.

- поверхностный соматический антиген-Vi — термолабильный.

Бактерии образуют эндотоксин. Имеют высокую устойчивость во внешней среде, сохраняются:

- в стоячих водоемах — 30 и более дней;

- в помойках — свыше 30 дней;

- во льду — 60 дней.

Особое значение придается свойствам сохранять активность в пищевых продуктах:

- в хлебе — до двух месяцев;

- в мясе, масле, сыре — до трех месяцев;

- на овощах и фруктах — до 10 дней.

Эпидемиология, анализ на сальмонеллез

Источник болезни – это человек, который является носителем, а также предметы, на поверхности которых также содержится сальмонеллезная палочка. Выделение во внешнюю среду происходит посредством распространения кала, мочи, иногда – слюны или материнского молока.

Заразным человек становится в конце инкубационного периода, то есть примерно через 10 дней после заражения. Иногда выделение бактерии может быть очень длительным, но чаще всего оно прекращается в разгар заболевания или ближе к выздоровлению.

Человек может быть исключительно носителем бактерии, не имея никаких проявлений. При этом опасность передачи сальмонеллы другим людям очень велика.

Женщина являются носителями примерно в 10 раз чаще мужчин. Дети в плане передачи бактерии практически не опасны.

Есть категория мест, в которых распространение брюшного тифа более вероятно. Это предприятия общепита, пищевой отрасли, лечебные учреждения и детские сады, школы. При наличии одного или нескольких путей передачи бактерии эти места часто становятся местами бактериологических вспышек, вызывающих эпидемии. Наибольшую активность брюшной тиф приобретает летом и осенью.

Дети и взрослые демонстрируют разную восприимчивость к заболеванию, наибольшая часть всех переболевших на территории России – это лица в возрасте от 15 до 45 лет.

Каким путем поступает инфекция к человеку?

Брюшным тифом и паратифом А болеют только люди, а паратиф В распространен среди некоторых птиц и животных. Наиболее важным источником заражения является больной человек и бактерионоситель.

У больного патогенные микроорганизмы выделяются с мочой, калом, слюной. Он становится заразным в конце периода инкубации, максимальный период заразности — клинический разгар симптоматики. Для распространения инфекции моча представляет большую опасность, чем кал.

Сложности диагностики

Первые признаки: высокая температура, изменения языка, сыпь, диспепсия, интоксикация — свидетельствуют о необходимости срочной лабораторной диагностики. Сведения об эпидемиологической обстановке также помогут установить предварительный диагноз.

Анализы

Если симптомы наблюдаются на протяжении 6 дней, то требуется провести исследования путем сдачи различных анализов. По результатам будет определен возбудитель. Это поможет определить тяжесть заболевания и выбрать правильный метод лечения.

Необходимые анализы:

- Общеклинические анализы назначают для определения наличия воспаления и общего состояния организма.

- Бактериологические анализы (посевы) выявляют характер возбудителя в биологических жидкостях.

- Серологические анализы определяют антигены возбудителя и бактерионосителя.

Общеклинические обследования начинаются с момента обращения пациента к врачу. Изменения в анализах помогают понять, в каком состоянии находится организм. Основной упор делается на клинический анализ крови и общий анализ мочи.

Изменения в крови:

- Повышение лейкоцитов.

- Лейкопения.

- Отсутствие эозинофилов.

- Повышение числа лимфоцитов.

- Ускорение оседания эритроцитов.

Лейкоциты могут быть в большом количестве только в первые дни болезни. Потом их становится меньше. Что касается лейкопении, то она сохраняется до самого выздоровления.

Изменения в моче:

- Наличие белка.

- Повышенное количество эритроцитов.

- Повышенный уровень цилиндров.

Посевы

Первичная диагностика непосредственно связана с бактериологическими исследованиями — посевами. Для проведения исследования требуются биологические жидкости организма: кровь, моча, каловые массы, желчь, грудное молоко. Также исследуют жидкость розеол и костного мозга.

Посев крови

Данный вид анализа выявляет наличие бактерий не только на ранней стадии, но и в период инкубации. Идеальное время для забора крови — момент повышения температуры тела. Если проводится антибактериальная терапия, то забор делается в промежутке между введением препаратов.

Микроскопические исследования крови проводятся ежедневно в целях контроля роста бактерий. Если бактериальные колонии не размножаются, кровь не мутнеет и не меняет своего цвета, то результат анализа будет отрицательным. В обратном случае делается высев на плотные среды.

Вторичные посевы подвергают инкубации при 37 градусах в течение дня. После этого наблюдается рост колоний, которые дополнительно проверяют при помощи дополнительных биохимических тестов. Эти исследования также помогают определить устойчивость бактерий к различным препаратам. Окончательные результаты будут известны только через 4 дня.

Посев мочи

Анализ мочи может выполняться до самого выздоровления. Поскольку возбудитель брюшного тифа выделяется нечасто, забор мочи должен делаться каждые 7 дней. При этом доставить его нужно в лабораторию в течение двух часов, не позднее. Промедление приведет к полному отмиранию возбудителя или появлению других бактерий.

Посев каловых масс

Посев каловых масс проводят на вторую неделю течения болезни. Забор испражнений делается с помощью специального инструмента: проволочной петли, стерильного шпателя или ложечки. Перевозка осуществляется в специальном стерильном контейнере.

Серологическое обследование

Благодаря этому обследованию можно определить наличие антигенов и антител возбудителя. Антителами являются белки, необходимые для выработки иммунитетом защитных функций от возбудителя. Высокий уровень антител свойственен периоду выздоровления. Для этого проводят специальную реакцию Видаля.

Реакция Видаля

Путем серологических исследований удается установить агглютинирующие свойства. Точное определение возможно лишь на 8 день болезни. Титр реакции Видаля должен быть в пропорциональном соотношении 1:200. Если она прошла успешно, то можно с уверенностью говорить о наличии инфекции. В случае групповой агглютинации возбудитель будет определен по наибольшему разведению реакции. Если для борьбы с инфекцией используют антибиотики, то результат будет отрицательным.

Бактерионосители

Носительство возбудителя формируется у переболевших, но недолеченных пациентов (реконвалесцентов) или у практически здоровых контактных лиц. Оно по длительности может сохраняться три месяца (острое), свыше этого срока считается хроническим. Среди контактных людей бактерионосительство бывает временным. Они представляют собой транзиторные причины брюшного тифа.

Степень опасности бактерионосителей определяется:

- их работой, общением с окружающими;

- жилищно-бытовыми условиями;

- соблюдением требований личной гигиены.

Диспансерное наблюдение после

После выздоровления наблюдение больного у врача не прекращается. На протяжении 3 месяцев переболевший подлежит диспансерному наблюдению. Заключается оно в том, чтобы каждый месяц проводить бактериологическое исследование кала и мочи. По истечении третьего месяца делают посев мочи и реакцию Vi-гемагглютинации (метод обнаружения вирусов).

Переболевшие должны стоять на учете санитарно-эпидемических надзорных органов еще 2 года. При этом 2 раза в год также проводится бактериологическое исследование и посев. Если результат исследований будет отрицательным, то необходимости дальше стоять на учете нет.

Если пациент является сотрудником организации в сфере пищевой промышленности, то при положительном результате к работе он не допускается. Потребуется проведение пяти дополнительных исследований выделений и желчи — один раз. Допуск к работе возможен только при отрицательных результатах. В течение года проводят исследования с посевом желчи и реакции Vi-гемагглютинации. Далее на протяжении пяти лет ежеквартально проводят профилактические обследования. Если переболевший всю жизнь работает в пищевой промышленности, то в течение всей трудовой деятельности 2 раза в год он обязан проходить исследование.

Что касается носителей тифопаратифозных бактерий, то они находятся на диспансерном наблюдении всю свою жизнь. Бактерионосители не имеют права работать в пищевой промышленности, в учреждениях общественного питания, торговли, аптеках, медицинских учреждениях, санаториях. То же самое касается и тех, кто проживает вместе с ними.

Пути заражения

Основной — фекально-оральный, микробы сначала выделяются с испражнениями, потом через грязные руки попадают в рот. Сальмонелла тифа поступает человеку:

- с питьем загрязненной воды, или из немытой посуды;

- с едой грязными руками или зараженной пищей;

- при соприкосновении с больным в быту (при дотрагивании до больного во время ухода, через посуду, белье, дверные ручки в помещении и туалете).

Переносчиком возбудителя тифа могут стать мухи. Вспышки болезни чаще всего бывают летом и ранней осенью, когда обостряется нарушение предосторожности, а температура воздуха в средних широтах еще довольно теплая. У лиц, перенесших брюшной тиф, формируется пожизненный иммунитет. Случаи повторного заболевания не описаны.

Течение болезни у детей

У детей заболевание начинается с проникновения инфекции в желудочно-кишечный тракт. Возбудитель оседает в тонком кишечнике и порождает колонии. Палочки сальмонелл начинают активно размножаться, проникая в лимфатическую систему. Это начало инкубации. По окончании инкубационного периода возбудитель достигает кровеносной системы. На тяжесть переносимых симптомов влияет возраст: картина заболевания проявляется по-разному в зависимости от стадии заболевания.

Отмечают 4 стадии заболевания у детей:

- Нарастание (5—7 дней).

- Пик (8—14 дней).

- Угасание (14—21 день).

- Выздоровление (после 3 или 4 недели).

Симптомы на разных стадиях

Период нарастания

Дети старшего возраста сталкиваются сначала со слабостью. По ночам могут не спать и жалуются на головную боль, температура повышается не сразу. Малыш начинает заметно худеть, что может привести к анорексии. Интоксикации сопутствует сонливость, заторможенность, бред. Возбудитель поражает печень и селезенку ребенка. Там образуются вторичные очаги воспаления и брюшнотифозные гранулемы.

Периоду нарастания свойственен низкий уровень пульса, спазм сосудов, расширение сосудистой системы в области центральной нервной системы, отек мозга. Из-за спазмов увеличивается печень с почками. Ребенок начинает кашлять, меняя положение тела.

Признаки отека мозга:

- Постоянная головная боль.

- Бессонница ночью.

- Сонное состояние днем.

- Апатия.

- Заторможенность.

У детей 3 и 5 лет болезнь развивается резко, начинается с высокой температуры. Сразу появляются острые и сильно выраженные симптомы интоксикации. Ребенок постоянно раздражен и бледен. Из-за дискомфорта начинает плакать и кричать.

Симптомы при тяжелой форме болезни:

- Судороги.

- Вторичная рвота.

- Нарушенное сознание.

Детям этого возраста свойственен диарейный синдром (энтерит). Стул жидкий, обильный, с прозрачной слизью и остатками непереваренной пищи. Позывы у ребенка могут достигать 10—15 раз за сутки. Редко бывает запор и парез кишечника. Организм страдает от обезвоживания.

В раннем возрасте первые симптомы представлены пониженным давлением, тахикардией и приглушенными тонами сердца. Увеличение печени и селезенки наблюдается чаще, чем у детей старшего возраста. Кроме того, этому возрасту сопутствует гипоэозинофилия (заболевание с высоким уровнем эозинофилов в крови и повреждение внутренних органов), а также нейтропения (низкий уровень нейтрофилов в крови) и высокий уровень СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

Пик болезни

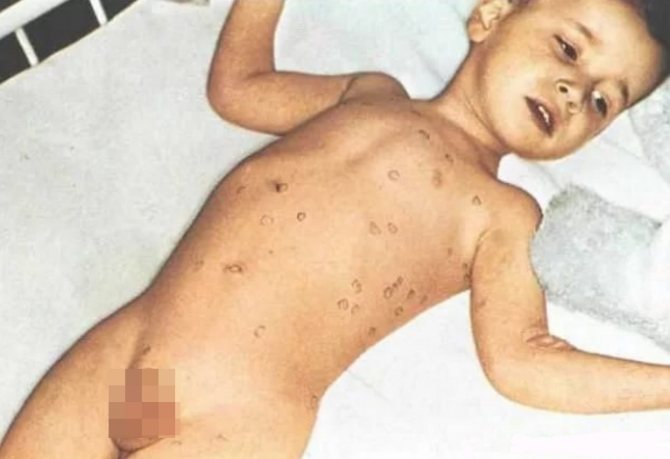

В период пика кожа покрывается сыпью диаметром 3 мм. Больше всего она локализуется на животе , местами на плечах и груди. Сухость во рту объясняется наличием налета на языке серого и коричневого цвета. При этом края и кончик языка остаются нетронутыми. Сам язык может отекать, а по краям отмечаются отпечатки от зубов. Одним из частых симптомов является вздутие живота.

На этом этапе бактерии попадают в желчный пузырь. После их гибели в организме возникает общетоксический синдром, а из-за сбоя работы кишечника и пищеварения у ребенка наблюдается постоянная диарея.

Температура достигает 39—40 °C. Ребенок плохо ориентируется в пространстве, становится агрессивным. Дыхание тяжелое, в легких прослушиваются хрипы, кожа бледнеет и сохнет. Сыпь в это время чаще появляется по бокам и в нижней части грудной клетки. При нажатии она исчезает, но потом снова появляется.

Период угасания

В период угасания отмечается снижение температуры тела, артериальное давление приходит в норму, исчезает сыпь. Детский организм для защиты иммунитета вырабатывает в крови антитела. Они способствуют выздоровлению.

Выздоровление

Выздоровление — это период, который с нетерпением ждут не только родители, но и сам малыш. Но иногда именно на момент выздоровления может произойти рецидив. Главным признаком является отметка температуры на уровне 38 градусов. Во время рецидива повторяются все симптомы первой стадии. Причина — слабое формирование клеточного иммунитета из-за плохой наследственности. Правда, такие случаи единичны. Как правило, у переболевших детей вырабатывается стойкий иммунитет.

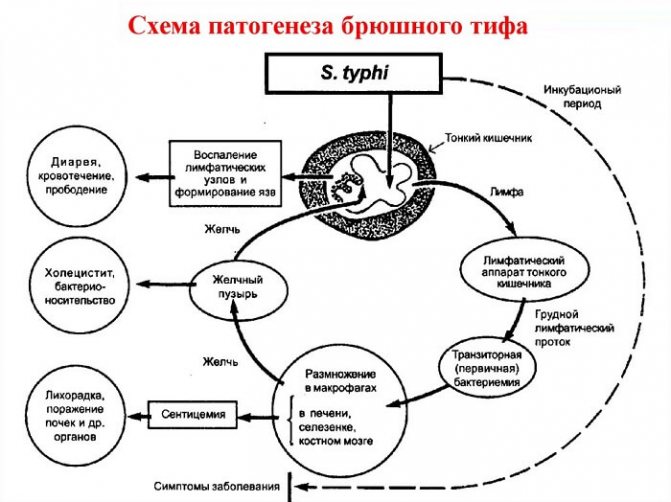

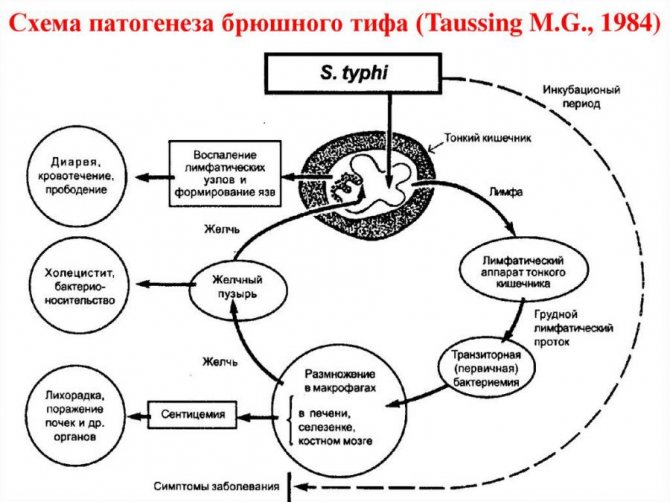

Как ведут себя тифозные бактерии после внедрения в организм?

После поступления тифозного возбудителя в рот, преодоления им кислотности желудочного сока и воздействия пепсина (физиологических барьеров) сальмонелла доходит до тонкого кишечника. Дальнейшие изменения делят на фазы.

Высокая температура и боль в животе

С первой до третьей недели — внедрение и лимфатический занос. Она соответствует началу инкубационного периода.

Из кишечника часть бактерий тифа выводится с калом (бактериовыделение инкубационного периода), другая — проникает в лимфатические структуры стенки тонкого кишечника.

Конец инкубационного периода характеризуется развитием воспаления лимфатических протоков и сосудов. Это связано с особой избирательной чувствительностью лимфоидной ткани к брюшнотифозным антигенам. В узлах происходит усиленное размножение и накопление возбудителя тифа.

С первой недели болезни наступает фаза бактериемии. Она означает окончание инкубации и выход бактерий в кровь, что сопровождается первыми симптомами брюшного тифа. Нарушается барьерная функция лимфоузлов и бактерии сначала поступают в грудной лимфатический проток, затем переходят в кровоток.

Фаза интоксикации связана с противодействием иммунных клеток крови, разрушением части микроорганизмов и высвобождением эндотоксина. Проявляется классическим тифозным состоянием с нарушением центральной и вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистыми изменениями.

Фаза паренхиматозной диссеминации микроорганизмов приходится на стадию разгара болезни (2–3 недели). Тифозные сальмонеллы оседают в различных органах, особенно в лимфоузлах, селезенке, костном мозге, печени. Образуются брюшнотифозные гранулемы. Характерно появление изменений в сосудах кожи в виде экзантемы (розеолезной сыпи).

Фаза выделения бактерий тифа из организма обеспечивается способностью печени сбрасывать микроорганизмы в желчь, затем в кишечник. 25% выводится с мочой. Небольшая часть удаляется с потом, слюной пациента. У кормящих матерей — с грудным молоком.

Фаза аллергических реакций — в просвете кишечника появляется множество тифозных сальмонелл, поступивших с желчью, из трубчатых углублений между эпителиальными клетками (либеркюновые железы). Невыделившиеся бактерии повторно внедряются в бляшки и фолликулы, которые уже сенсибилизированы, поэтому встречают новое поступление выраженной аллергической реакцией с язвами и некрозом кишечной стенки.

Формирование иммунитета против тифа наступает с возрастанием выработки антител, повышением активности макрофагов. Происходит очищение язв от некротических тканей, восстановление нарушенных функций.

Симптомы и признаки

Клиническая картина изменяется от ряда внешних моментов, сопровождавших заражение, конституции и возраста. Тем не менее, брюшной тиф в типической своей форме представляет заболевание, протекающее при определённой схематической реакции организма.

При брюшном тифе инкубационный период зависит и от индивидуальных свойств макроорганизма и от способа инфицирования. При пищевой инфекции инкубационный период значительно укорачивается, доходя до 3 дней, причём средний срок равен 9-12 дням; при лабораторных заражениях минимум срока инкубации – 5 дней, в среднем – 15 дней; при контактных заражениях минимум 6 дней, в среднем – 13 дней, при водных инфекциях минимум 7 дней, в среднем 22 (+/- 6 дней). На продолжительность срока инкубации, несомненно, влияет (кроме свойств макроорганизма) количество поступившей в пищеварительный тракт брюшнотифозной палочки, и то состояние, в котором она находилась в момент инфицирования.

Период инкубации – далеко не инертный период болезни. В последние дни перед началом типического развития болезни наблюдаются головокружения, головные боли, усталость, общая слабость, отсутствие аппетита и бессонница. Часто в этом периоде присутствуют явления невралгий в области шеи. Одновременно наблюдаются покраснение и набухание миндалин, слизистой оболочки зёва и катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей. Иногда в этом периоде наблюдается настоящая лихорадочная волна, напоминающая в связи с явлениями поражения верхних дыхательных путей гриппозную волну.

Температура быстро достигает 39°С и выше, причём разогревание часто сопровождается познабливанием. В дальнейшем температура держится по типу постоянной или послабляющей лихорадки и заканчивается спустя 5-6 дней быстрым или распределённым на 2 дня критическим падением. Наблюдаются головные боли, «тянущие» ощущения в нижних конечностях и в пояснице. Обращают на себя внимание типичные явления: обложенный язык, увеличенная и болезненная печень, замедленный сравнительно с температурой, пульс, запор. По прошествии такой (инициальной) волны болезненных явлений больные часто выходят на работу, несмотря на слабость, усталость, одышку, сердцебиение при ходьбе, отсутствие аппетита и вялость кишечника. Спустя несколько дней наступает новый взрыв температуры, открывающий начало главной волны, носящей все типические особенности болезни.

Начало брюшного тифа можно разделить на 4 формы:

1) Наиболее частая – медленное начало, когда явления изо дня в день нарастают постепенно, в течение 1-ой недели;

2) Острое начало, характеризующееся наступающим сразу высоким подъёмом температуры, ознобами и гастрическими расстройствами – эта форма чаще наблюдается при пищевых инфекциях;

3) Начало замаскированное, вследствие симптомов поражения одного какого-либо органа (пневмотиф, менинготиф, ренотиф и т. п.);

4) Тиф развивается при наличии инициальной волны, представляющей сходство с гриппом.

При медленном начале температура постепенно нарастает в течение первой недели, поднимаясь ступенеобразно каждый день на 0,6-0,8 градуса, аппетит исчезает, язык постепенно покрывается налётом; усталость, тяжесть в голове, иногда головная боль затрудняют работу больного, обычно держащегося до 3-5-го дня и продолжающего свои обычные занятия. Аппетит утрачивается по мере того, как больной приобретает всё более дурной привкус во рту; нередко при приёме пищи, а иногда и натощак появляется тошнота; сон становится беспокойным. Зачастую в этом периоде наблюдается потливость, не улучшающая состояния больного. Головная боль, обычно сосредоточенная в лобной части, постепенно усиливается; при сильных головных болях часто появляются носовые кровотечения. Живот вздувается, правая подвздошная область становится чувствительной к давлению, пульс первые дни идет параллельно температуре, но к концу первой недели часто отмечается его отставание от неё. Температурная реакция на первой неделе может изменять свою обычную форму и может наблюдаться ремиттирующий тип подъёма. Последний тип часто сопровождается потливостью. В лёгких в течение первых же дней появляются сухие хрипы. Веки припухают, соединительная и слизистая оболочки зёва гиперемируются.

К концу первых пяти дней язык весь обложен налётом беловатого цвета, начинает утолщаться, кончик и края его красного цвета. На языке отпечатываются следы зубов, выдвигание его затруднено, он начинает дрожать при высовывании. По ночам сон прерывается бредовыми идеями, но больной ещё в сознании и легко от них отрывается; к концу первой декады бред по ночам составляет правило, а днём появляется при значительной интоксикации.

Печень также начинает увеличиваться в течение первых пяти дней. Перкуссия четырьмя согнутыми пальцами по правому подреберью в момент максимального вдоха вызывает резкую болезненность. Количество мочи уменьшается, удельный вес повышен, в моче обнаруживаются следы белка и диазореакция. В осадке часто наблюдаются гиалиновые цилиндры; при тифах алиментарного происхождения – небольшое количество выщелоченных эритроцитов.

Стул в первые дни заболевания обычно задержан или дефекация остается нормальной. К концу первой пятидневки притупляется слух, появляется дрожание вытянутых пальцев и иногда во время сна можно наблюдать непроизвольное подёргивание сухожилий сгибателей пальцев кости. Положение в постели активное, но преимущественно на спине. Говорят больные неохотно и мало, становятся раздражительными и равнодушными к близким людям. Дети, несмотря на высокую температуру, сохраняют в этом периоде хорошее настроение. К 5-му дню во многих случаях изменяется внешний вид языка: из утолщенного и сочного он становится сухим, покрывается коричневатым налетом. Десны и зубы покрываются таким же налетом; губы сухи, сморщены, покрыты корочками, трескаются и легко кровоточат, в особенности в уголках. Густая слюна, если больной лежит с открытым ртом, засыхает на языке и слизистой твердого нёба; если она плотно спаивается со слизистой оболочкой, то создает затруднения при глотании.

Могут наблюдаться поносы. Испражнения при поносе, который обычно не превышает 2-4 раз в сутки, имеют специфический вид горохового супа, своеобразный кисловатый запах, щелочную реакцию. Часто диарея появляется лишь после слабительного. Она становится опасной сама по себе, когда частота испражнений достигает 10-20 в сутки, благодаря чему нарушается водный баланс и наступает обезвоживание со всеми его последствиями: коллапсом, при явлениях резкого ослабления сердечной деятельности, анемии кожи, похолодания её, появлении холодного клейкого пота. Наступающие поносы такого рода между третьей четвертой пятидневками указывают на наличие глубоких язвенных и катаральных изменений в кишечнике. Диарея этого рода не обеспечивают надлежащего опорожнения кишечника, стенки которого могут быть покрыты плотной массой испражнений, в виде трубки наслоенных на слизистую оболочку и оставляющих свободный просвет для прохождения жидких масс. Хотя дефекация безболезненна и не сопровождается тенезмами, отхождение испражнений может быть непроизвольным вследствие ослабления наружного сфинктера.

Со стороны крови наблюдается в конце первых пяти дней уменьшение общего числа лейкоцитов; число их доходит до 3000-4000 в 1 мм куб. Морфологически к концу первой декады наблюдается увеличение числа нейтрофилов и исчезновение эозинофилов, затем число нейтрофилов уменьшается, а число лимфоцитов нарастает. Число эритроцитов в течение первых 5-ти дней не подвергается существенным изменениям, содержание гемоглобина несколько понижается к 5-му дню заболевания.

При обычном течении брюшного тифа уже к концу первой пятидневки у больного появляются белый дермографизм, особенно резко выраженный в области живота.

На 2-й пятидневке, в особенности в конце её, состояние больного существенно меняется, и он производит впечатление тяжело больного. Предоставленный самому себе, больной днем большей частью находится в забытье. Это состояние сменяется ночью возбуждением, иногда доходящим до бурного бреда. К концу второй пятидневки больной хотя и узнает окружающих, но остаётся совершенно безучастным к их присутствию. Чтобы добиться ответов от больного приходится настойчиво повторять вопросы. Процесс сосредоточения внимания на внешнем мире у больного резко подавлен. В этом периоде утоление жажды становится уже не результатом желания, а ухода за ним. Лицо обыкновенно гиперемируется; отсутствие этой гиперемии и возрастающая бледность к концу второй пятидневки являются дурными признаками; пульс замедляется и часто становится дикротичным.

Дикротия пульса при брюшном тифе является результатом диссоциации между силой деятельности сердца, степенью эластичности сосудистой стенки и размещения крови в теле. Дикротия исчезает при учащении пульса, чем бы это учащение ни было вызвано (редко наблюдается у детей до 10 лет и у женщин моложе 40-45 лет). Начало дикротии совпадает с тем периодом брюшного тифа, когда большая часть крови отливает в брюшные сосуды; в силу этого падает давление в периферических сосудах и напряжение сосудистой стенки снижается.

Добавочный толчок от закрытия аортальных клапанов выступает резче и появляется большее восхождение добавочной волны, улавливаемое при обыкновенном состоянии сердца лишь сфигмограммой и выступающее резко (даже для ощупывающего пальца) в конце второй пятидневки брюшного тифа. У детей, благодаря отсутствию значительных изменений в кишечнике, отлив крови в брюшную полость выражен меньше и поэтому дикротия или вовсе не выражена или выражена слабо. У женщин, имеющих привычные кровопотери в связи с отливом крови в брюшную полость (менструации), приспособляемость сердца к этим отливам настолько совершенствуется, что и во время брюшного тифа патологический отлив крови уже не приводит к дикротии. Замедление пульса можно объяснить раздражением окончаний блуждающего нерва в кишечнике.

Следующим симптомом является нарастание глухости сердечных тонов и уменьшение акцентуации вторых тонов. Часто в этом периоде у верхушки сердца появляется пресистолический шум.

К концу второй пятидневки (8-10-й день) высыпает розеола. Она является таким же типичным симптомом для брюшного тифа, как лихорадочная температура, замедление пульса, увеличение селезёнки. При типическом высыпании, она, в виде нескольких пятен, появляется па коже мезогастрия и на пояснице. Часто высыпание ограничивается появлением нескольких пятнышек. В других случаях розеолезные пятнышки высыпают толчками, такое высыпание продолжается до 12-15-го дня. Продолжительность существования каждого пятна от 3 до 5 дней.

Пятно розового цвета, правильной круглой или несколько многоугольной формы, меняется в оттенках, прежде чем отцвести, и оставляет на своем месте небольшое, едва заметное отрубевидное поверхностное шелушение. На месте пятнышка розеолы, после отцветания его, некоторое время держится слабо-желтоватая или коричневатая окраска. Иногда наблюдается высыпание розеол и на верхних конечностях, преимущественно на сгибательной стороне и на боковых частях туловища, груди, бедрах и на спине. В этих случаях сыпь приобретает сходство с сыпью при сыпном тифе. Когда розеолезные пятна приобретают грязноватую пигментацию, то сходство с сыпнотифозной сыпью настолько велико, что часто приводит к ошибочному диагнозу сыпного тифа. Если образование розеолезных пятен сопровождается экссудативной реакцией, то они приподнимаются над поверхностью кожи, и сыпь приобретает розеолезно-папулезный характер.

К отличительным свойствам розеолы принадлежит её появление не ранее 4-5-го дня болезни (при пищевой инфекции), однако чаще всего между 8-10-м днём. У неё будет кругловатая форма, расположение преимущественно на коже верхних двух третей живота, и величина от 2 до 3 мм в диаметре, исчезновение при растяжении кожи пальцами или давлении пальцем. Гистологически розеола представляет местную гиперемию и слабо выраженный экссудативно-серозный процесс в живой зоне кожи. В поверхностных слоях кориума имеется околососудистая инфильтрация. Гиперемия и воспаление наступают вследствие проникновения в лимфатические щели кожи тифозных палочек.

Появление розеолы, дикротия и окончание разогревания составляют пограничные вехи II периода – периода высокого стояния температуры на постоянных цифрах, отличающихся в своих дневных размахах приблизительно на 1 градус. Начало этого периода совпадает с последними днями 2-й пятидневки, продолжительность его обычно не превышает 5 дней. По прошествии этих 5 дней, т. е. с 10-12 дня болезни, температура начинает несколько снижаться, переходя на более низкие цифры, но ещё сохраняя разницу между утренними и вечерними колебаниями в пределах градуса или немного более. С 15-17-го дня болезни температура начинает совершать большие размахи вследствие утренних ремиссий, вечерние же температуры остаются высокими. С 18-20-го дня температура или крупными ремиссиями, или неправильными размахами, то большими, то меньшими, начинает спускаться вниз.

Анатомически период с 10-го по 15-й день характеризуется образованием корок на месте бывшего мозговидного превращения Пейеровых бляшек. С 15-го дня начинается отпадение корок, продолжающееся до конца 4-й пятидневки. И, наконец, стадия очищения и заживления язв занимает 5-ю и 6-ю пятидневки.

В течение 2-й декады со времени начала болезни слабость больного возрастает. С закрытыми глазами, полуоткрытым ртом, покрасневшим и несколько цианотичный лицом, больной лежит на спине, с головой, глубоко ушедшей в подушку. Для того, чтобы вывести больного из состояния пассивности, необходимо окликнуть его. Приходя в себя, больной глухим голосом отвечает на вопрос, с трудом собирая свои мысли, и затем снова впадает в забытье. Многие больные в этом периоде тихо бредят. Руки бессильно покоятся вдоль туловища; согнутые пальцы у многих больных или ритмически подёргиваются, или как бы совершают перебирающие движения. В тяжёлых случаях больного нельзя заставить прийти в сознание и прекратить автоматически повторяемые им движения. Очень тяжёлое впечатление производят больные, когда они начинают «ловить паутинку в воздухе», плавно поводя руками по воздуху, над своим лицом или над туловищем. В других случаях, под влиянием бредовых идей, больными овладевает двигательное беспокойство, доходящее до энергичных физических действий. Среди ночи или рано утром больной вскакивает с постели, с ловкостью, непонятной для его тяжелого состояния, перебрасывает ноги и туловище через оградительные решетки кровати и уходит из палаты или выскакивает в окно. Иногда бред у некоторых невропатических субъектов достигает такой степени, что они начинают буйствовать. Бред часто принимает характер астенической спутанности; в других случаях он протекает как маниакально-депрессивный психоз, отражая мысли, мучившие больного до заболевания. Несмотря на адинамию, больные сплошь и рядом обнаруживают недюжинную физическую силу, защищая себя от воображаемых врагов.

В период разгара температуры больные не проявляют склонности к еде. Жажду они часто могут утолять лишь с помощью окружающих. Чувство жажды – единственное, что приводит больного к сознательным действиям. С закрытыми глазами больные ищут на столике сосуд с питьём и, расплёскивая жидкость, стараются напиться. Несмотря на густую слюну и процессы высыхания в полости рта, язык начинает очищаться с 10-12-го дня болезни. Очищение идет с кончика, в виде треугольника, разделенного средней ложбинкой, долго сохраняющей на себе налёт. К концу 2-й декады язык очищается весь, за исключением части, ближайшей к его корню.

Температурная кривая при брюшном тифе обладает типичным течением. В период бактериемии, охватывающий обычно 1-ю пятидневку болезни, температура ступенеобразно поднимается вверх, повышаясь ежедневно на 0,7-0,8 градуса. Достигнув определённой высоты, в среднем 39,5°С утром и около 40°С вечером, она остаётся в этих пределам в течение следующей пятидневки, а затем несколько понижается, но сохраняет постоянный тип следующие 5 дней. Далее температура начинает снижаться, иногда ступенеобразно, иногда большими размахами (в последнем случае утренние температуры значительно ниже вечерних), и доходит до нормы в течение остальных 10-15 дней.

При обычном течении состояние больного с 15-го до 20-го дня начинает улучшаться. Сознание постепенно проясняется. Бред появляется реже, преимущественно в ночные часы, сон делается продолжительнее и спокойнее. Появляются желания, выражаемые больным с большей ясностью: дело обычно касается питья, положения в постели и т. п. Если до этого была непроизвольная дефекация, то теперь больной уже выражает беспокойство, – появляется стремление к чистоплотности. Начинает восстанавливаться вкус, иногда появляются в этом периоде первые проблески аппетита, пьют больные больше и охотнее. Количество мочи начинает увеличиваться. Живот немного вздувается, часто появляется в течение нескольких дней учащенный жидкий стул. Тоны сердца становятся яснее, пульс замедлен по-прежнему, дикротия начинает исчезать. Селезёнка, печень и брыжеечные железы увеличены по-прежнему.

Какие анатомические повреждения вызывает брюшной тиф?

При брюшном тифе главные анатомические изменения расположены в лимфатической системе подвздошной кишки, в зоне соединения со слепой. Все патологические нарушения делят на 5 стадий:

- «мозговидного набухания» (1 неделя болезни) — увеличиваются и набухают бляшки и фолликулы, выпячиваются вовнутрь просвета кишки;

- некроза (2 неделя) — на бляшках появляется серый и зеленоватый налет некротической ткани;

- изъязвления (конец 2, начало 3 недели) — образуются язвы в стенке подвздошной кишки;

- чистых язв (конец 3, начало 4 недели) — после отторжения некротических масс поверхность язв очищается;

- заживление (5–6 недели) — при благополучном течении тифа наступает рубцевание и заживление, в местах язв остается пигментация.

Кроме подвздошной кишки, тифозные гранулемы развиваются в лимфатических узлах брыжейки, забрюшинного пространства.

Возможно распространение на трахеобронхиальные, околотрахеальные и медиастинальные лимфатические узлы

В селезенке и костном мозгу обнаруживают кровоизлияния, мелкие участки некроза, специфические гранулемы. В ткани печени появляется белковая и жировая дистрофия. Вещество головного мозга набухает за счет отека, сосуды расширены, в мелких артериях образуются узелки.

Прогноз

В смысле прогноза нужно заметить, что при брюшном тифе он обусловливается, с одной стороны, тяжестью, вирулентностью инфекции, а с другой – сопротивляемостью, резистентностью пораженного организма. Определенную роль, конечно, играют и случайные осложнения, которых обычно нельзя предусмотреть.

Быстрое развитие осложнений со стороны сердца (инфекционный миокардит) с явлениями резкой сердечной слабости, аритмия, резкое падение кровяного давления в начале болезни – все это ухудшает прогноз. Наконец, кишечное кровотечение, прободной перитонит и другие осложнения часто делают прогноз тревожным.

В общем, можно сказать, что при своевременном оказании качественной медицинской помощи прогноз благоприятен.

Классификация

Среди инфекционистов принята классификация форм брюшного тифа, автором которой является Б.Я.Падалка. Она предлагает выделять клинические формы брюшного тифа:

- при типичном течении — легкую, среднетяжелую и тяжелую;

- при атипичном — абортивные, стертые (в том числе «амбулаторный» тиф), невыявленные (без температуры или с субфебрилитетом), замаскированные.

По типу тифозной «маски» возможны: пневмотиф (поражает легкие), менинготиф (развивается в менингеальных оболочках мозга), колотиф (главные нарушения в толстом кишечнике), нефротиф (патология почек), брюшнотифозный сепсис.

Профилактика и вакцинация

Брюшной тиф в основном распространяется через воду и продукты питания, поэтому необходимо следить за качеством употребляемой в пищу и для гигиенических целей воды, а так же следить за качеством продуктов питания. Соблюдение общей гигиены так же является обязательным методом профилактики брюшного тифа.

Прививка от брюшного тифа (вакцинация)

Прививка от брюшного тифа делается в следующих случаях:

- при вероятности пребывания на территориях с повышенным риском заражения брюшным тифом;

- при планировании контакта с лицом, зараженным брюшным тифом;

- при вероятности контакта с возбудителем брюшного тифа.

Прививка от брюшного тифа может производится либо путем инъекции вакцины, либо путем приема таблеток вакцины перорально.

Результатом вакцинации будет выработка организмом иммунитета на брюшной тиф благодаря введению в организм малых доз возбудителя заболевания с помощью вакцины.

Как протекает классическая форма тифа?

Симптомы брюшного тифа проявляются после инкубационного периода от 7 до 14 дней, редко до 23. Это зависит от количества заразного материала, доставшегося пациенту, от индивидуального иммунитета.

Тиф имеет выраженную цикличность и делится на периоды:

- начальный (нарастающих явлений);

- полного развития заболевания;

- наивысшего напряжения патологических процессов;

- ослабления проявлений;

- выздоровления (реконвалесценции).

Заболевание начинается постепенно (в редких случаях остро) с недомогания, познабливания, головной боли, потери аппетита. Затем добавляется бессонница, усиливается головная боль, повышается температура (к четвертому дню до 39–40 градусов).

У пациента с тифом обложен язык, вздут живот, пальпируется край увеличенной селезенки, отмечается урежение пульса (брадикардия). В анализе крови лейкоцитоз переходит в лейкопению с относительным лимфоцитозом, потерей эозинофилов.

Тифозный статус наступает на 5–7 день. Больные не двигаются, психическое состояние представлено бредом, галлюцинациями, нарушенным сознанием. На этом фоне держится высокая температура. Возможно судорожное подергивание мышц лица, движения пальцев рук, непроизвольное мочеиспускание, дефекация.

У пациентов мучительная головная боль, бессонница

По лицу заметна бледность, одутловатость, трещины на пересохших губах, потеря мимики. На кончике и краях языка налет исчезает, они имеют ярко-красный цвет. Чем тяжелее состояние, тем выраженней сухость языка, налет становится коричневым, видны отпечатки зубов, утолщение языка, дрожание.

Зев красный, увеличены миндалины (тифозная ангина). Дефекация задерживается. Интоксикация миокарда проявляется гипотонией, редким пульсом. Тяжелое состояние длится 3 недели. Затем постепенно падает температура, очищается язык, появляется аппетит, уменьшаются размеры печени и селезенки.

Осложнения

| Органы и системы организма | Возможные осложнения |

| Органы дыхания | Очень частым осложнением, бывающим почти при всяком брюшном тифе, является бронхит как вторичный процесс, поражающий дыхательные пути вследствие недостаточной вентиляции и застоя в малом кругу благодаря горизонтальному положению больного, а также в результате катара носа, гортани и трахеи, спускающегося в бронхи.

Бронхит может быть сухим (сухой кашель, сухие хрипы при выслушивании) и влажным (с наличием влажных рассеянных хрипов по всей грудной клетке); в последнем случае кашель сопровождается значительным количеством вязкой мокроты. Часто вследствие распространения катарального процесса с бронхов на легочную паренхиму развивается настоящая пневмония, которая протекает обыкновенно по типу бронхопневмонии. Иногда в картине тифа, особенно в начале болезни, вообще преобладают явления со стороны дыхательных путей; болезненным процессом поражается целая доля легких, так что получается картина крупозной пневмонии со скудным отделением мокроты; обыкновенно процесс долго не разрешается – тогда говорят о пневмотифе. Вследствие недостаточного дыхания и кровообращения, вызванного продолжительным лежанием в кровати, иногда образуются застойные гипостатические явления в нижних долях легких (особенно у стариков и детей, не откашливающих мокроты) – ипостатическая пневмония. У лиц, страдавших туберкулезом, нередко после брюшного тифа начинается обострение легочного процесса, иногда же развиваются острый туберкулез и общий милиарный туберкулез. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей также поражается при тифе, что ведет к насморку (ринит), иногда со значительными носовыми кровотечениями, а также к катару гортани (ларингит) с охриплостью голоса, а иногда и с поражением голосовых связок. В полости плевры при тифе могут образоваться серозные и гнойные выпоты; иногда серозный выпот бывает очень обильным и появляется в самом начале болезни, что дает основание говорить о плевротифе. |

| Органы пищеварения | На языке образуется налет. Сначала он обыкновенно щадит кончик и занимает середину языка, а затем распространяется на всю его поверхность; так же и очищение языка (обыкновенно на 3-й неделе) начинается с его кончика. Так как брюшной тиф поражает лимфатический аппарат, то часто все лимфатические железы носят на себе следы болезни. Нередко в тяжелых случаях брюшного тифа, особенно при недостаточно чистом содержании полости глотки и рта, наступают разрыхление и припухлость десен и слизистой оболочки щек, что ведет к дальнейшему воспалению, из-за чего может появиться паротит, чаще с одной какой-либо стороны, с припухлостью околоушной железы и невозможностью открыть рот. Иногда в околоушной железе образуется гной, так что приходится делать разрез для его удаления.

Желудок и двенадцатиперстная кишка обыкновенно поражаются катаром, что и вызывает отсутствие аппетита, вздутие и атонию желудка, а иногда рвоту. Изменения в тонких и толстых кишках составляет наиболее существенную часть картины болезни. Тиф часто начинается с запоров, которые затем на 2-3-й неделе сменяются поносом. Тяжелыми осложнениями брюшного тифа являются кишечное кровотечение и прободной перитонит. Кишечное кровотечение из сосудов может наступить или сразу (резкое падение пульса, падение температуры, побледнение и похолодание больного, обморочное состояние, коллапс), или же кишечному кровотечению предшествует небольшая примесь крови в испражнениях, а затем уже наступает обильное кровотечение. Кишечное кровотечение представляет серьезное явление, о котором врач всегда должен помнить. Иногда однократное обильное кровотечение может привести к смерти. Нередко кровотечения бывают повторными и ведут к резкой слабости. Прободной перитонит также наступает в периоде очищения язв в конце 3-й недели; в редких случаях прободение может наступить и позднее, после прекращения лихорадки. Механизм прободения заключается в том, что кишечные язвы доходят до серозной оболочки кишечника, прободают и ее, и содержимое кишки поступает в полость брюшины, чем и вызывается общий перитонит. Происшедшее прободение проявляется общим коллапсом, потрясающим ознобом, повышением температуры, частым нитевидным пульсом, вздутием живота, резкими болями в животе; затем отмечаются запор и задержка газов. Черты лица больного заостряются, появляется типичный facies Hippocratica (ввалившиеся глаза с темными кругами, заострившийся нос) и через два дня больной погибает. К редким осложнениям тифа надо отнести разрыв селезенки. В конце 2-й недели в период наибольшего набухания селезенки может сразу наступить резкое падение температуры, падение пульса, резкие боли в левом подреберье, коллапс. Необходимо всегда тщательно исследовать область селезенки, и в случае констатирования подобного рода явлений показано немедленное хирургическое вмешательство. В печени при брюшном тифе имеются паренхиматозные изменения, что сказывается набуханием, гиперемией органа, увеличением и болезненностью печени при пальпации. Тифозные бациллы хорошо сохраняются в желчи, которая является для них хорошей питательной средой; отсюда происходит частое осложнение тифа воспалением желчных ходов и желчного пузыря (cholangitis, cholecystitis). Часто тифозные палочки дают основу для образования будущих желчных камней. |

| Почки | Почки также подвергаются паренхиматозным изменениям, которые резче бывают выражены в корковом веществе, чем в мозговом. Альбуминурия при тифе с наличием гиалиновых, а также и отдельных зернистых цилиндров – явление нередкое. Иногда явления со стороны почек бывают выражены довольно резко, так что можно говорить о нефротифе, но обыкновенно до уремии дело не доходит. |

| Центральная нервная система | Тяжелые формы брюшного тифа всегда сопровождаются резкой головной болью, тяжестью в голове, иногда помрачением сознания, бредом. Однако головная боль при брюшном тифе не носит такого резкого характера, как при сыпном тифе. Так как тиф является общей инфекцией с наличием бацилл в крови (бактериемии), то он может давать различного рода метастазы в виде абсцессов в мозгу, печени, селезенке, костях, мышцах. Абсцессы, вызванные тифозными палочками, обыкновенно не дают лейкоцитоза, а сопровождаются лейкопенией с относительным лимфоцитозом. Со стороны глаз иногда встречаются кератиты, ириты, хориоидиты. |

| Сердечно-сосудистая система | Замедление пульса при брюшном тифе входит в триаду симптомов, которые так характерны для заболевания (замедление пульса, лейкопения, диазореакция). При 39-40° пульс 90-100 в минуту. В тяжелых случаях пульс начинает учащаться (при больших изменениях в легких до 130 в минуту). Это считается неблагоприятным симптомом. Кровяное давление в разгаре болезни падает, артерии представляются расслабленными, и пульс дает явную дикротию. Состояние сосудов находится в зависимости от функции сосудодвигателей: парез или паралич их обыкновенно ведет к коллапсу.

Часто при брюшном тифе поражается мышца сердца (острый паренхиматозный миокардит), что клинически выражается глуховатыми тонами, расширением границ сердечной тупости, нечистым первым тоном (относительная недостаточность левого венозного отверстия), иногда ритмом галопа, эмбриокардией. Такие явления иногда наступают в периоде лихорадки под влиянием одного действия тифозных токсинов на сердечную мышцу. Иногда может развиться и эндокардит, который ведет затем к стойкому поражению (пороку сердца). Периферическое кровообращение также страдает, что выражается в дикротии пульса, ослаблении тонуса сосудов, падении кровяного давления. Обыкновенно острые паренхиматозные миокардиты через 2-3 месяца исчезают, хроническое же поражение сердечной мышцы на почве брюшного тифа развивается сравнительно редко. |

| Изменения в составе крови | Брюшной тиф обыкновенно протекает, в противоположность большинству других инфекций, с лейкопенией; в начале болезни иногда может быть кратковременный лейкоцитоз, но начиная с середины 1-й недели наблюдается лейкопения – уменьшение числа белых кровяных шариков (2-4 тыс.) с уменьшением нейтрофилов (вплоть до падения температуры) и относительным увеличением лимфоцитов (лимфоцитоз); эозинофилы обыкновенно совсем исчезают из крови (анэозинофилия). Количество эритроцитов в течение брюшного тифа обыкновенно понижается, также понижается и процент гемоглобина. После брюшного тифа иногда на долгое время остаются боли в ногах – в икрах, что можно поставить в связь с перерождением мышц (ценкеровское перерождение). |

Какие осложнения вызывает брюшной тиф?

Осложнения подразделяются:

- на специфические, зависящие от воздействия возбудителя и токсина тифа;

- неспецифические, вызываемые сопутствующей микрофлорой.

К первым относятся:

- кишечные кровотечения;

- прободение стенки кишечника;

- инфекционно-токсический шок.

К восьмому дню на животе, грудной клетке появляется розеолезная сыпь в виде мелких розовых пятнышек, исчезающих при надавливании, количество элементов невелико

Ко второму виду принадлежат различные воспалительные болезни на фоне резкого угнетения иммунитета (пневмония, пиелонефрит, менингит, паротит, стоматит). Наибольшего внимания заслуживают специфические осложнения. Они могут возникнуть со второй недели болезни и позже.

Кишечное кровотечение — вызывается поражением сосудов при изъязвлении и отторжении некротических масс. Пациент бледнеет, пульт учащается, снижается артериальное давление, дегтеобразный жидкий стул появляется на второй день.

Прободение стенки наступает после формирования язв. Эта патология обнаружена у 30% умерших от тифа. «Сигналом» служат боли в животе в период разгара. При тифе отсутствуют «кинжальные» боли, поэтому внимание должны привлекать даже слабые.

Признаки брюшного тифа не исключают напряжение мышц живота. Следует определять локальную чувствительность, усиление мышечной защиты, прослушать кишечные шумы, следить за участием стенки живота в дыхании. Неотложная помощь при кровотечении и прободении стенки кишечника состоит в срочной операции по жизненным показаниям.

Возбудитель брюшного тифа и этиология

Возбудителем брюшного тифа является тифозная палочка (Salmonella typhi). Тифозная палочка, впервые открытая Эбертом, была выделена в чистом виде Гаффки в 1882 г. При рассмотрении под микроскопом тифозная палочка имеет вид короткой и толстой палочки со жгутиками, спор не дает. По своим морфологическим свойствам и культурам стоит близко к кишечной палочке (Bacterium coli) – постоянной обитательнице кишечника человека, однако отличается от нее своими биологическими свойствами, чем и пользуются в лаборатории, для отличия палочки брюшного тифа от кишечной. Палочка брюшного тифа не вызывает брожения виноградного сахара, не свертывает молоко, не образует индола в мясном бульоне.

Возбудитель брюшного тифа легко переносит низкие температуры. Однако кипячение и химическая дезинфекция не оставит шансов на выживание тифозной палочки.

Развитие болезни обусловливается попаданием тифозных палочек в пищевые пути через воду, молоко и другие пищевые продукты при наличии подходящих условий – общее ослабление организма и т. д.

Из желудочно-кишечного канала, иногда возможно и из глотки, бациллы поступают в кровь и лимфу, где и содержатся в начале болезни в очень большом количестве. Затем они поселяются во всех лимфатических образованиях тела, особенно же в кишечных фолликулах, в соответственных лимфатических железах и в селезенке. При выделении бацилл через кишечник они вызывают в его стенке типичные язвы.

Таким образом, наряду с общими явлениями, свойственными всякой инфекции, возникают уже вторичные и местные изменения в кишечнике. В периоде выздоровления и часто долгое время после болезни, тифозная палочка выводится из кишечника с испражнениями, в таком виде палочка попадает в реки, озера и т. д., и является часто источником заражения целых селений и районов, пользующихся водой из зараженного источника.

Выздоровевший после брюшного тифа является переносчиком инфекции; с другой стороны, есть лица, которые, заражаясь бациллами, сами не заболевают брюшным тифом, но, являясь носителями брюшнотифозных палочек, служат распространителями инфекции. Это относится иногда к лицам, ухаживающим за тифозным больным: они могут не заболевать благодаря врожденному иммунитету, врожденной невосприимчивости, но могут заражать других людей.

Как проводится диагностика?

Лабораторные методы обеспечивают раннюю и достоверную диагностику тифа. Анализ крови на гемокультуру проводится при любом сроке болезни на фоне повышенной температуры. Посев 10 мл венозной крови делают на желчный бульон, среду Раппопорта.

Обычно внутривенную систему, откуда берут кровь, ставят сразу при поступлении пациента. Засевают чашки прямо у постели больного. Важен начальный анализ до применения антибиотиков. Если первый анализ показал отрицательный результат, то удобнее пользоваться реакцией нарастания титра фага и методом иммунофлюоресценции.

Серологические исследования включают реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), пришедшую на смену методу Видаля. Если способ Видаля выявляет накопленные в крови пациента специфические агглютинины на О- и Н-антигены, то РНГА с эритроцитарными диагностикумами позволяет обнаружить и Vi-антигенные структуры.

Кроме того, реакция Видаля дает положительный результат при других сальмонеллезах. В диагностике тифа важно нарастание титра антител при повторном исследовании. Иногда назначают реакцию пассивной агглютинации для выявления антител известными антигенами.

Пациента с подозрением на брюшной тиф необходимо госпитализировать и лечить в отдельном боксе инфекционного отделения, персонал обучен защитным мерам и использует их при уходе за больным, лечебных процедурах

Серологические пробы дают положительный результат на 4–5 день болезни. Важно учитывать, сколько делается анализ. Бактериологические посевы кала, содержимого кишечника из зонда, мочи бывают готовы в окончательном варианте спустя 4 дня (предварительный ответ лаборатория даст через 2 дня).

Реакция иммунофлуоресценции с мечеными сыворотками позволяет узнать предварительный результат в течение часа, окончательный — через 5–20 часов. При проведении РНГА ответ получают спустя 18–20 часов.

Лечение

Лечение брюшного тифа проводится исключительно в условиях стационара, так как заболевание является инфекционным и всегда есть риск заражения окружающих. В методику лечения входят:

- применение антибиотических препаратов;

- патогенетические средства;

- уход за больным;

- соблюдение диеты.

Прежде всего, больного располагают в отдельной палате с удобной постелью и соответствующими гигиеническими условиями. В период стадии разгара назначается исключительно постельный режим и полный покой. Но такой режим длится не более 7 суток, чтобы не образовались пролежни. Очень важно соблюдать гигиену в питании и уходе за собой.

Лечебное питание включает в себя приём пищи, оказывающей щадящее воздействие на кишечник. Питание должно быть трехразовым, не должно содержать подпорченных продуктов, а также вызывать бродильные процессы после употребления.

Совместно с гигиеной и питанием больному назначается употребление антибиотиков, длительность приёма которых равна всему периоду недомогания. Самым популярным и эффективным средством является Левомицетин. Приём его ведётся 4 раза в день, но для каждого пациента дозировка индивидуальная. Антибиотик помогает избавиться от симптомов заболевания, но не спасает от формирования хронического брюшного тифа.

Препарат Левомицетин

В случае наступления повторных симптомов заболевания назначается Ампициллин, который также обуславливается хорошей эффективностью воздействия на заболевание. Если же возбудитель продолжает активное функционирование в организме, тогда прибегают к употреблению нитрофурановых или сульфаниламидных препаратов.

Чтобы избежать возникновения повторных рецидивов применяются средства из группы нестероидных анаболиков, к которым относятся: Оротат калия, Метилурацил.

Лечение также подразумевает дезинфицирование организма, осуществляемое с помощью внутривенного введения раствора глюкозы 5%, Гемодеза или Реополиглюкина.

Профилактика

В целях профилактики особенно важно уделять внимание правилам гигиены.

К правилам личной гигиены относятся:

- Отказ от купания в открытых и незнакомых водных объектах.

- Употребление в пищу только вымытых овощей и фруктов.

- Обязательна термическая обработка мяса (в том числе удаление остатков крови).

- Кипячение молока.

- Мытье рук с мылом.

- Потребление бутилированной или фильтрованной воды.

- При первых признаках тифа незамедлительно обратиться к врачу.

Для предупреждения инфицирования важную роль играет вакцинация. Вакцина не входит в перечень обязательных прививок, поэтому делают прививку не всем. Но есть ситуации, когда требуется введение вакцины.

Случаи вакцинации:

- Отпуск в странах с возможными вспышками заболевания.

- Сотрудники лабораторий, создающие вакцину.

- Медицинские работники, выезжающие в места с эпидемиологической ситуацией.

- Работники, занятые обеззараживанием инфицированной территории. К ним относятся: врачи, сотрудники коммунальных служб, выполняющие канализационные работы и т. д.

- Жители с единичной вспышкой заболевания.

Пероральная прививка Ту21а (капсулы)

Вакцина защищает организм от бактерий с 6-летнего возраста. Действие прививки сохраняется в организме до 5 лет. Принимают капсулы перорально (через рот), запивая большим количеством воды по схеме через день.

Инъекционная форма

Наиболее распространенные прививки — Вианвак и Тифим Ви. Инъекцию вводят в верхнюю часть плеча и внутримышечно. Действует препарат на организм 2—3 года. Затем требуется ревакцинация для продления эффекта.

Сухая вакцинация

Сухую вакцину смешивают с жидкостью для инъекций. Прививка вводится под лопатку, через месяц введение инъекции повторяют. Данная вакцина разрешается для людей старше 15 лет.

В случаях немедленной вакцинации врачами может быть назначен брюшнотифозный бактериофаг. Препарат работает на уничтожение сальмонелл. Прием за 2 часа до еды один раз в три дня.

Каждый препарат индивидуален. Выбор вакцины зависит от возраста человека. Дети лучше переносят инъекции. В экстренных ситуациях стоит выбирать бактериофаг.

О возвратном тифе

Пришло время рассмотреть такую проблему, как возвратный тиф. Чем же отличается это заболевание? Изначально надо отметить, что переносчиками болезни являются клещи, а также вши. Вызывают же его спирохеты, иными словами – Borrelia reccurentis. Важно также отметить, что различают два вида болезни:

- Вшивый возвратный тиф (или же возвратная вшивая лихорадка).

- Клещевой тиф.

Нетрудно догадаться, что в первом случае переносчиком болезни служат вши. Причем чаще всего – платяные. Намного реже – головные или же лобковые. Максимальную опасть человек представляет во время лихорадки. Так, насекомое способно напиться крови зараженного. Попадая на тело человека, оно сможет заразить только в случае его раздавливания на месте ссадин, ран или царапин. То есть нужно, чтобы частички инфицированного насекомого попали в кровь человека. Только так может появиться вшивый возвратный тиф.

Клещевой тиф очень схож с вшивым, однако все же есть некоторые отличия. В первую очередь они заключаются в том, что возбудители болезни очень схожи. Однако в этом случае распространителями оказываются грызуны, а переносчиками – клещи. Стоит отметить, что данный вид заболевания распространен в Африке, Азии, Латинской Америке, а также в Испании и Португалии. Надо сказать, что эпидемия тифа клещевого возникнуть не может, во всяком случае, таких прецедентов еще не было.

Возбудитель тифа

Брюшной тип – острая инфекционная болезнь, которая поражает кишечник и лимфоузлы. Она сопровождается увеличением селезенки и печени, повышением температуры, сильной интоксикацией, а также помутнением сознания. Несмотря на то что в последние годы частота возникновения болезни очень сильно снизилась, однако проблема все еще остается достаточно актуальной.

Возбудитель брюшного тифа – сальмонелла, которая относится к семейству энтеробактерии. По своему внешнему виду она напоминает короткую палочку с немного закругленными концами. Ее оболочка густо покрыта жгутиками, которые препятствуют активному передвижению бактерии.

Важная особенность возбудителя брюшного тифа – возможность выработки эндотоксина. По сути, он представляет собой яд, который находится внутри сальмонеллы. Однако если происходит ее погибель, то токсические вещества проникают в кровь, провоцируя очень сильную интоксикацию или отравление организма. Именно с этим связаны основные проявления болезни.

Сальмонелла брюшного тифа характеризуется тем, что совершенно не образует капсул и спор, но вместе с тем на протяжении длительного времени способна оставаться в окружающей среде. Особенно часто можно встретить такую бактерию в молочных продуктах, салатах с майонезом, а также мясном фарше. В них она не только долго сохраняется, но еще и активно размножается.

Если возбудитель тифа проникает в организм с сильным иммунитетом, то происходит его трансформация. Благодаря такому свойству бактерия не погибает. Когда выводится наружу через кишечник и попадает в чувствительный организм, то вновь приобретает свои болезнетворные качества. Погубить окончательно ее могут только дезинфицирующие растворы или нагревание.

Диспансеризация

После выписки пациенты должны обследоваться на предмет рецидива или осложнений в течение 3 месяцев после начала лечения.

У 5 — 10% пациентов, получавших антибиотики, происходит рецидив брюшного тифа после первоначального выздоровления. Рецидивы обычно развиваются примерно через 1 неделю после прекращения терапии. В этих случаях результаты посева крови снова оказываются положительными, и могут снова появиться высокие сывороточные уровни антител и розовые пятна.

Предыдущая инфекция не дает иммунитета. При любом подозрении на рецидив следует исключить заражение другим штаммом.

У не леченных выживших после брюшного тифа могут обнаруживаться бактерии в течение 3 месяцев. Следовательно, после исчезновения болезни следует проводить 3 посева стула с интервалами в один месяц, чтобы исключить состояние носительства.

Соблюдение гигиены

Обязательно нужно своевременно определить наличие сальмонеллы в организме, а также провести комплексное лечение. Кроме того, требуется исключить пути передачи инфекции. Для этого санэпидемстанция проводит тщательный контроль состояния питьевой воды и канализационных стоков. Работников, которые имеют прямое отношение к процессу приготовления пищи, нужно проверять на носительство патогенных микроорганизмов.

Каждый человек обязательно должен тщательно заботиться о собственном здоровье, особенно в странах, где тиф имеет широкое распространение. Важно соблюдать самые простые правила безопасности, а именно:

- потреблять только покупную воду;

- приобретать готовые блюда, которые были хорошо проварены или прожарены;

- не покупать еду на улицах;

- тщательно мыть руки после посещения туалета и перед едой;

- не купаться в открытых водоемах, куда могут проникать стоки из канализации.

Соблюдение простых правил гигиены способно защитить от этой тяжелой и опасной болезни. Кроме того, важно соблюдать основные меры профилактики брюшного тифа по СП, установленным санэпидемстанцией каждого конкретного региона.

Основные меры профилактики

В зонах с высоким показателем заболевания нередко проводят иммунизацию населения. Всем жителям (начиная с трехлетнего возраста) делается прививка против брюшного тифа. Через три года необходима ревакцинация. Кстати, препарат вводят в подлопаточную область. Такая же процедура показана туристам, собирающимся в путешествие по некоторым странам Африки, Латинской Америки и Азии.

Что же касается общей профилактики, то здесь все сводится к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Крайне важными являются регулярные проверки качества воды, предприятий пищевой промышленности, заведений общественного питания и т. д.

И не стоит забывать о том, что каждый человек обязан самостоятельно заботиться о своем здоровье. Крайне важно придерживаться правил личной гигиены, тщательно мыть продукты перед употреблением, пастеризовать молоко и т. д. Пациент, зараженный инфекцией, обязательно должен быть госпитализирован и изолирован. Люди, которые контактировали с тифозными пациентами, должны наблюдаются у врача — в качестве профилактики им вводят препараты с брюшнотифозным бактериофагом.

Лабораторные методы, применяемые для обнаружения сальмонеллы

В эндемичных районах брюшной тиф может имитировать многие распространенные лихорадочные заболевания без специфических признаков. У детей с мультисистемными особенностями и без специфических признаков ранние стадии брюшного тифа можно спутать с альтернативными состояниями, такими как острый гастроэнтерит, бронхит и бронхопневмония.

Впоследствии дифференциальный диагноз включает:

- малярию;

- сепсис с другими бактериальными возбудителями;

- инфекции, вызванные внутриклеточными микроорганизмами: туберкулез;

- бруцеллёз;

- туляремия;

- лептоспироз;

- риккетсиозные заболевания;

- вирусные инфекции: лихорадка Денге;

- острый гепатит;

- инфекционный мононуклеоз.

Бакпосев

Стандартным критерием для диагностики брюшного тифа уже давно является культуральная диагностика.

Данный метод предполагает размножение микроорганизмов в питательной среде. Любая ткань или жидкость организма может быть оценена в лаборатории с использованием методов культивирования для выявления и идентификации инфекционных процессов. Посев аспирата костного мозга чувствителен на 90%, по крайней мере, до 5 дней после начала применения антибиотиков. Однако эта техника чрезвычайно болезненна, что может перевесить ее пользу.

Кровь, кишечные выделения (рвота или аспират из двенадцатиперстной кишки), а также результаты посева стула положительны на S. typhi примерно у 85-90% пациентов с брюшным тифом в течение первой недели после начала заболевания.

Многократные посевы крови (> 3) дают чувствительность 73% -97%. Большой объем (10-30 мл) посевов крови и сгустков может увеличить вероятность обнаружения.

Идентификация организма обычно занимает 48-72 часа с момента взятия материала.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

ПЦР-тесты могут выявлять и идентифицировать патогенные организмы у пациентов, особенно те, которые трудно культивировать.

ПЦР использовалась для диагностики брюшного тифа с переменным успехом. В настоящее время данный метод может обеспечивать хорошую чувствительность и специфичность. Однако для клинического диагноза брюшного тифа ПЦР широко не используется.

Специфические серологические тесты

Анализы, которые идентифицируют антитела или антигены сальмонеллы, подтверждают диагноз брюшного тифа, но эти результаты должны быть подтверждены посевом или данными ДНК.

Фото: https://pixabay.com/photos/tubes-ingredients-real-time-pcr-3857899/

Народные средства

Некоторые растения обладают достаточно мощными бактерицидными качествами, именно поэтому в народной медицине их ранее использовали в качестве профилактического средства, чтобы не заразиться брюшным тифом. Очень хорошо себя зарекомендовали аир и чеснок. Последний потребляли в пищу и постоянно носили с собой. Корневища аира чистили, мыли, а затем жевали в свежем виде.

Для проведения лечения в период эпидемий зачастую использовали отвары шиповника и черной смородины, а также кофе с добавлением лимона. Настои целебных трав помогают значительно ускорить заживление имеющихся в кишечнике язв, а также очистить кровь от токсических веществ. Для этого нужно 1 ст. л. корней кровохлебки залить 1 ст. горячей воды и проварить на протяжении 30 минут. Принимать приготовленное средство по 1 ст. л. каждые 2-3 часа.

Хорошо помогает трава зверобоя, которую нужно принимать в виде отвара или настоя на протяжении дня. Можно приготовить целебное средство на основе шалфея, золототысячника и ромашки. Подготовленный сбор требуется залить горячей водой, настоять на протяжении 30 минут, а затем принимать по 1 ч. л.

Народные средства могут быть очень хорошим дополнением к проведению основной медикаментозной терапии, назначенной доктором-инфекционистом. Стоит помнить, что запрещено самостоятельно проводить лечение, так как это может только лишь спровоцировать ухудшение самочувствия и привести к развитию опасных осложнений.

Краткие исторические сведения о болезни

На самом деле симптомы брюшного тифа у взрослых и детей впервые были описаны еще до нашей эры. Сам же термин «тиф» (typhos) был введен Гиппократом, правда, в то время название использовали для обозначения практически всех лихорадочных состояний. А уже в конце 19-го века брюшнотифозная палочка была обнаружена при лабораторном исследовании пейеровых бляшек кишечника.

В 1896 году М. Грубер впервые наблюдал процесс агглютинации тифозных палочек при контакте с некоторыми сыворотками. В дальнейшем Ф. Видаль использовал данное открытие для создания диагностической процедуры, которая и по сегодняшний день известна под названием «реакция Видаля».

Причины возникновения

Основная причина возникновения кишечной инфекции – бактерия сальмонелла. Передача брюшного тифа происходит от больного человека. Проникая в организм, сальмонелла проходит несколько стадий, которые очень сложно предотвратить. Высокая концентрация болезнетворных микроорганизмов приводит к тому, что бактерии быстро проникают в определенные части тонкого кишечника.

Активное размножение сальмонеллы в слизистой кишечника провоцирует воспалительный процесс, в результате чего возникает энтерит. Так как лимфатическая система не может удержать возбудителя, это становится основной причиной того, что инфекция проникает в системный кровоток. Происходит поражение внутренних органов.

Так как болезнетворные микроорганизмы циркулируют по системе кровообращения, это вызывает отравление всего организма. Если своевременно не провести комплексную терапию, то присутствие бактерии в организме будет носить циклический характер, разрушая попутно селезенку, печень, а также ткани лимфатических узлов.

Основная симптоматика

Скрытое протекание брюшного тифа на первоначальной стадии значительно усложняет определение инфекции в самом начале его развития. В некоторых случаях острая симптоматика наблюдается с самых первых дней. Симптомы брюшного тифа зачастую носят нарастающий характер и проявляются в виде:

- медленно повышающейся температуры;

- общей слабости организма;

- мышечной и головной боли;

- тошноты и рвоты;

- признаков интоксикации;

- ухудшения аппетита;

- нарушения сна.

Лихорадка может продолжаться на протяжении 2-3 недель. В динамике наблюдается постоянное изменение температуры тела. Кроме того, могут быть такие симптомы брюшного тифа, как сухость кожных покровов и сильная бледность.

Примерно на 8-10 день к лихорадке добавляется кожная сыпь, идущая по всему телу. Пятна могут достигать значительных размеров, примерно 3 мм в диаметре. Если слегка надавить на это пятно пальцем, то на нем проявится бледный цвет. Высыпания могут оставаться на коже на протяжении 5 дней, а если болезнь протекает тяжело, то сыпь приобретает особую форму с кровоподтеками.

Возникновение красноватой сыпи может наблюдаться на протяжении всего времени протекания болезни, однако уже с меньшей степенью интенсивности. При проведении общего осмотра можно заметить утолщение стенок языка, а при нажатии на него остается характерный след. Кроме того, отмечается наличие белого налета в прикорневой области языка.

Среди основных признаков тифа можно выделить метеоризм, ослабление кишечника, а также урчание в животе. Больной очень часто жалуется на затрудненный акт дефекации.

На первоначальной стадии протекания болезни наблюдается кашель, а при прослушивании легких слышны сухие или влажные хрипы. При обострении тифа может быть легкая брадикардия, возникающая на фоне сильного повышения температуры. На фоне общей слабости наблюдается понижение давления и приглушенный сердечный ритм. При самом тяжелом течении происходит прогрессирование признаков болезни, выражающихся в:

- сильной интоксикации;

- заторможенности сознания;

- галлюцинациях.

После того как получится снизить температуру, самочувствие пациента сразу же начинает улучшаться. Последующее обострение имеет гораздо менее выраженную симптоматику. При этом температура невысокая, однако по всему телу может наблюдаться появление сыпи.

Стертая форма болезни характеризуется быстротой и кратковременностью всех имеющихся признаков. Точно такие же симптомы проявляются при протекании рецидива болезни, который может быть, если человек самостоятельно прерывает лечение, нарушает режим питания, а также на его организм воздействуют различные психоэмоциональные факторы.

О видах заболевания

Болезнь тиф – что такое? Что еще интересного можно узнать об этом заболевании? Так, обязательно надо сказать, что сегодня медики выделяют три его вида:

- Сыпной тиф.

- Брюшной тиф.

- Возвратный тиф.

В зависимости от этого будет разниться симптоматика болезни. Для каждого отдельного вида недуга признаки будут немного отличными друг от друга.

Соблюдение диеты

При протекании брюшного тифа обязательно требуется соблюдение щадящей диеты. Пища не должна надолго задерживаться в кишечнике, раздражать его и провоцировать обильное выделение желчи. Доктора рекомендуют потреблять в пищу продукты, приготовленные на пару, а затем протертые через сито или измельченные в блендере. Пища обязательно должна быть теплой, запивать ее нужно небольшим количеством воды.

Категорически запрещена свежая выпечка, спиртные напитки, жареные и жирные блюда, газированные напитки, свежие овощи и фрукты, приправы, соленья и кондитерские изделия. Потреблять пищу нужно по 5-6 раз небольшими порциями. Нельзя допускать переедания, а также на протяжении длительного времени испытывать чувство голода.

После выписки стационара можно начинать постепенно расширять меню. Не стоит сразу же есть жирные и копченые блюда. На протяжении 7-10 дней в рацион нужно постепенно вводить новые продукты.

Диагностика и лечение