Причины развития комы и ее разновидности

Причины возникновения комы могут быть разнообразными — от участков некроза и гематом до метаболических и гипоксических повреждений. Наиболее частые причины включают:

- очаги кровоизлияний и инфаркты мозга, возникающие на фоне гипертонии, атеросклероза, диабета, аневризм или сосудистых аномалий;

- абсцессы в мозге;

- опухоли;

- травмы головы;

- продолжительные эпилептические приступы и эпистатус (диффузные изменения, связанные с отеком мозга и некрозом нейронов);

- серьезные соматические заболевания: почечная недостаточность (уремическая кома), поражение печени (печеночная энцефалопатия), сахарный диабет (диабетическая кома);

- нарушения электролитного обмена (повышение уровня кальция, натрия, углекислоты в крови и др.);

- алкогольные поражения мозга (энцефалопатия Гайе-Вернике);

- инфекционные болезни с вовлечением мозга (энцефалит, менингит);

- отравления медикаментами (психотропными, седативными и др.) и угарным газом.

Кома представляет собой состояние глубокой утраты сознания, при котором пациент не реагирует на внешние раздражители. Врачи выделяют несколько форм комы, включая метаболическую, травматическую и токсическую. Симптоматика может варьироваться от отсутствия реакции на свет до нарушений дыхания и сердечно-сосудистой активности. Диагностика включает клинический осмотр, нейровизуализацию и лабораторные исследования для определения причины комы. Тактика лечения зависит от этиологии: может потребоваться реанимация, коррекция метаболических нарушений или лечение инфекций. Прогнозы варьируются в зависимости от степени повреждения мозга и времени начала лечения, однако ранняя медицинская помощь значительно повышает шансы на восстановление.

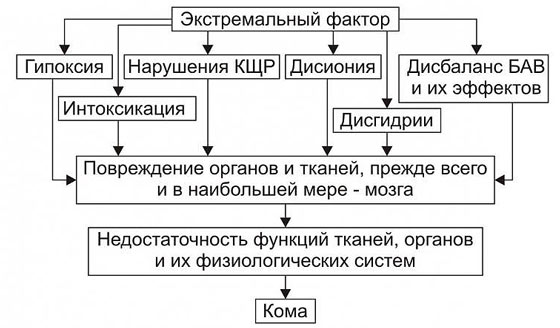

Рисунок: патогенез развития комы

Существует множество типов ком, которые классифицируются по причинам их возникновения. Некоторые из них представляют собой отдельные заболевания, а другие являются следствием различных патологий. Рассмотрим основные группы:

- Первичные мозговые комы — сюда входят травматическая кома, возникающая при повреждениях головы, эпилептическая, апоплектическая (при инсультах), опухолевая и менингеальная кома.

- Эндокринные комы — связаны с нарушениями гормонального фона, вызванными заболеваниями или передозировкой гормональных препаратов. К ним относятся диабетическая гипергликемическая и гипогликемическая комы, надпочечниковая, гипофизарная, гипотиреоидная и тиреотоксическая.

- Токсические комы — возникают из-за воздействия токсинов, как внешних, так и внутренних. В эту группу входят алкогольная кома, барбитуровая кома при передозировке барбитуратов, угарная кома при отравлении угарным газом, холерная, а также некоторые виды ком при диабете (кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактатацидоз), печеночная и уремическая.

- Комы на фоне гипоксии — возникают из-за недостатка кислорода в воздухе, нехватки самого воздуха, анемии, сердечной или дыхательной недостаточности, а также астматических приступов.

- Комы, связанные с обезвоживанием, потерей электролитов и истощением — к ним относятся голодная кома, малярийная, гемолитическая и хлорпеническая кома, возникающая при потере хлоридов из-за рвоты или диареи.

- Термическая кома — возникает при перегреве организма.

| Форма комы | Симптоматика | Диагностика и лечение |

|---|---|---|

| Гипогликемическая кома (низкий уровень сахара в крови) | Потеря сознания, холодный пот, бледность, тахикардия, головокружение, тремор, судороги, спутанность сознания. | Определение уровня глюкозы в крови, внутривенное введение глюкозы, мониторинг уровня глюкозы. |

| Гипергликемическая кома (диабетическая кетоацидотическая кома, гиперсмолярная гипергликемическая кома) | Потеря сознания, сухость во рту, жажда, учащенное дыхание (Куссмауля), тошнота, рвота, боль в животе, запах ацетона изо рта (при кетоацидозе). | Определение уровня глюкозы, кетоновых тел, электролитов в крови, инфузионная терапия, инсулин. |

| Уремическая кома (почечная недостаточность) | Потеря сознания, тошнота, рвота, судороги, одышка, отеки, кожный зуд. | Определение уровня креатинина, мочевины, электролитов в крови, гемодиализ. |

| Печеночная кома (печеночная энцефалопатия) | Потеря сознания, спутанность сознания, тремор, судороги, желтуха, асцит. | Определение уровня билирубина, печеночных ферментов, аммиака в крови, лечение основного заболевания печени, диета с низким содержанием белка. |

| Эпилептическая кома (постприступная кома) | Потеря сознания после эпилептического припадка, судороги, непроизвольные движения, нарушение дыхания. | ЭЭГ, лечение эпилепсии, поддержка дыхания. |

| Травматическая кома | Потеря сознания вследствие черепно-мозговой травмы, возможны различные неврологические симптомы (нарушение сознания, параличи, парезы, нарушения речи и т.д.), признаки повреждения черепа. | КТ или МРТ головного мозга, лечение травмы, контроль внутричерепного давления. |

| Гипоксическая кома (кислородное голодание мозга) | Потеря сознания, цианоз, одышка, тахикардия, брадикардия. | Определение уровня кислорода в крови, искусственная вентиляция легких, кислородная терапия. |

Симптоматика коматозных состояний

Основным клиническим признаком комы, независимо от её причин, является полное отсутствие сознания у пациента и отсутствие реакции на внешние раздражители. Попытки разбудить человека, например, нажатиями на грудину или ногтевые ложа, не приводят к результату.

Кома также сопровождается следующими проявлениями:

- Изменения в области глаз — зрачки могут расширяться или сужаться, наблюдается разница в их диаметре, фиксированное положение или хаотичные движения. Отсутствует реакция на яркий свет и прикосновения к роговице, а также специфические глазные рефлексы.

- Вегетативные нарушения — могут проявляться аномальными типами дыхания, снижением частоты сердечных сокращений, повышением артериального давления, а также внезапными остановками дыхания и сердца.

- Двигательные нарушения — наблюдается снижение мышечного тонуса, возможны парезы и параличи, а также судорожные подергивания отдельных мышц.

- Общемозговые симптомы — могут проявляться тошнотой, рвотой и сильными головными болями.

Кома — это состояние глубокой утраты сознания, при котором человек не реагирует на внешние стимулы. Существует несколько форм комы, включая метаболическую, травматическую и токсическую, каждая из которых имеет свои причины и особенности. Симптоматика варьируется от отсутствия реакции на болевые раздражители до нарушений вегетативных функций. Диагностика включает клинический осмотр, нейровизуализацию и лабораторные исследования для определения причины комы. Лечение зависит от этиологии: может включать медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство или поддерживающую терапию. Прогноз варьируется в зависимости от тяжести состояния и своевременности оказания помощи; некоторые пациенты могут полностью восстановиться, в то время как другие остаются с длительными неврологическими нарушениями.

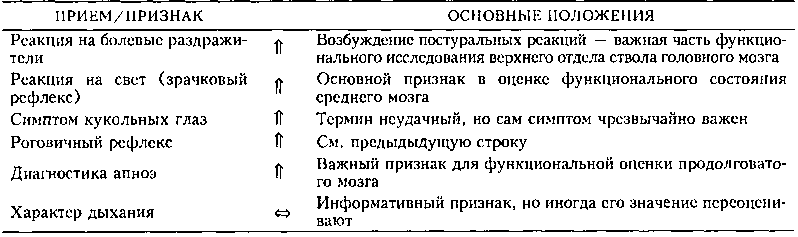

Рисунок: основные диагностические признаки комы

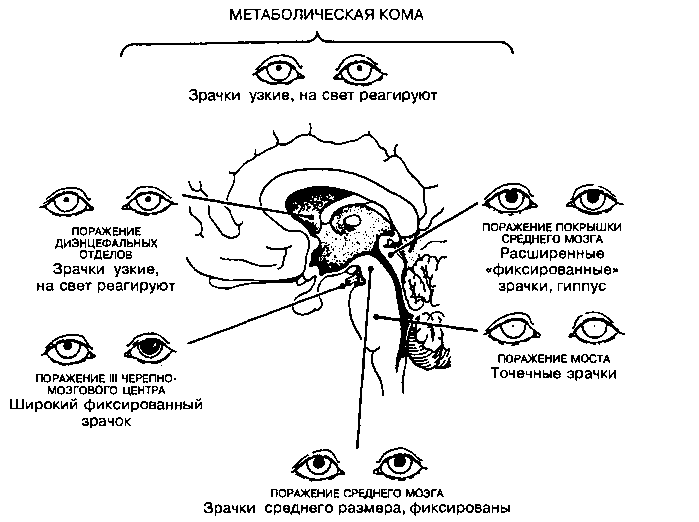

Помимо общих признаков, присущих любой коме, у пациентов можно выявить характерные симптомы, указывающие на повреждение определенных участков мозга.

Если затронуты оба полушария, среди симптомов будут наблюдаться миоклонии (непроизвольные мышечные сокращения), сохраненная реакция на болевые раздражители и периодическое дыхание.

Опухоль, растущая в черепной полости и сжимающая мозговой ствол, приведет к одностороннему парезу третьей пары черепных нервов. Это проявится в расширении зрачка и фиксации глаза на стороне поражения, в то время как противоположный глаз останется открытым. Также может развиться гемипарез на стороне, противоположной опухоли.

Повреждения в стволе мозга, области моста или среднем мозге проявятся нарушением зрачкового рефлекса и движений глаз, отсутствием других глазных рефлексов, а также сгибанием и приведением рук и разгибанием ног, что может сопровождаться синдромом гипервентиляции. При поражении среднего мозга полностью утрачиваются реакции глаз на свет.

Рисунок: реакция зрачков при различных поражениях

Перечисленные признаки не обязательно проявляются у всех пациентов с аналогичными причинами комы. Например, стволовые рефлексы и реакция на свет могут сохраняться даже при поражении обоих полушарий, интоксикациях или серьезных метаболических нарушениях. В то же время передозировка некоторых лекарств, действие анестетиков или понижение температуры тела могут привести к частичному исчезновению стволовых рефлексов.

Если кома вызвана токсическим воздействием, обычно наблюдается снижение температуры тела. Перегрев и тепловой удар, наоборот, сопровождаются гипертермией.

При тяжелых состояниях могут наблюдаться как гипотермия, так и лихорадка, а также сыпь в виде мелких кровоизлияний на коже, артериальная гипотония и аритмии.

Судорожный припадок как причина комы можно заподозрить по наличию кровоизлияний на кончике языка, возникающих из-за его прикусывания во время судорог. Характерный запах изо рта (например, алкогольный или ацетоновый) может указывать на метаболические механизмы комы и интоксикацию.

Дыхание пациентов в коматозном состоянии может быть шумным и периодическим, напоминая дыхание по типу Чейн-Стокса. При синдроме гипервентиляции частота дыхательных движений может превышать 40 в минуту. Если пациент делает глубокие вдохи с последующими кратковременными паузами, это может свидетельствовать о повреждении стволовых структур и возможной остановке дыхания.

Видео: мини-лекция – степени нарушения сознания и шкала ком Глазго

Диагностика различных видов комы

Диагностика комы представляет собой сложную задачу, так как пациент находится в бессознательном состоянии. Это исключает возможность получения информации о его заболеваниях, обстоятельствах травмы головы или принятых препаратах. Все необходимые данные приходится собирать от близких родственников или коллег.

- Сбор анамнеза.

- Внешний осмотр: определение пульса, пальпация живота, выслушивание легких и сердца, измерение температуры тела.

- Неврологическое обследование: анализ глазных симптомов, рефлексов, мышечного тонуса и реакции на различные раздражители.

- Лабораторные исследования: определение уровня кислорода в крови, глюкозы и электролитов, общеклинические анализы крови и мочи, токсикологические тесты.

- МРТ головного мозга.

- ЭКГ.

- Рентгенография органов грудной клетки.

- УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства.

- Электроэнцефалография и спинномозговая пункция при коме неясной этиологии.

Кома требует интенсивной терапии для восстановления жизненно важных функций. Поэтому диагностика причин и лечение проводятся одновременно с постоянным мониторингом показателей крови, уровня глюкозы, насыщения крови кислородом, пульса, дыхания и температуры тела.

При установлении точного диагноза в коматозном состоянии могут помочь упаковки от лекарств, продуктов питания или алкоголя, найденные среди личных вещей пациента. Остатки этих веществ изымаются для токсикологического анализа. Врач расспрашивает родственников о жалобах, которые мог высказывать пациент накануне, о наличии судорог, рвоты, травм головы, хронических заболеваниях, поездках за границу, употреблении необычной пищи, психических расстройствах и т. д. Любая информация о образе жизни, работе и привычках больного может быть полезной для выяснения причин комы.

Во время осмотра врач оценивает состояние кожи и слизистых оболочек, уделяя особое внимание голове. Он проверяет наличие выделений из ушей и носа, кровоподтеков, патологической подвижности в суставах нижней челюсти и ушибов. В зависимости от тяжести состояния пациента ему проводят максимально полное обследование.

Первая помощь, лечение и прогноз при коме

Прогноз при коматозном состоянии всегда остается серьезным. С увеличением продолжительности комы шансы на положительный исход уменьшаются. Если в клинической картине наблюдаются признаки поражения продолговатого мозга, стволовых структур, а также фиксируются остановка сердца или дыхания, прогноз становится неблагоприятным. Чем короче длительность комы, тем быстрее и успешнее проходит восстановление.

К положительным прогностическим признакам после выхода из комы относятся:

- быстрое восстановление способности говорить, даже если речь нечеткая;

- слежение глазами за движущимися объектами и фиксация взгляда;

- нормальный мышечный тонус;

- выполнение целенаправленных действий или команд медицинского персонала.

Благоприятный прогноз наблюдается при метаболических нарушениях, вызванных лекарственной интоксикацией или почечной недостаточностью с уремией. Даже полностью исчезнувшие во время комы стволовые рефлексы могут восстановиться по мере нормализации обменных процессов.

Неблагоприятный прогноз характерен для тяжелых травм головы и структурных повреждений при инсультах, когда фиксируются зрачки и отсутствуют некоторые глазные рефлексы. Также неблагоприятный прогноз будет в следующих случаях:

- если через 2-3 дня после остановки кровообращения развивается эпилептический статус;

- если отсутствуют световые реакции зрачков и роговичные рефлексы через 3 дня после остановки кровообращения;

- отсутствие болевой реакции через 72 часа;

- повышение уровня специфических энолаз в крови выше 33 мкг на литр.

Если пациент находился в состоянии лечебной гипотермии, сроки для оценки симптомов следует увеличить на дополнительные 72 часа. При выявлении неблагоприятных признаков вероятность летального исхода возрастает, и пациент нуждается в поддержании жизненно важных функций извне. В то же время диагностика смерти мозга ставит перед медицинским персоналом вопрос о целесообразности продолжения поддерживающей терапии.

Лечение комы должно начинаться как можно раньше и включает меры по стабилизации состояния пациента, лечению основной патологии и поддерживающую терапию. Пациенты в коме находятся в отделениях интенсивной терапии, где обеспечивается круглосуточный мониторинг дыхания, кровообращения и метаболических показателей.

Первая помощь при коме включает:

- Обеспечение проходимости дыхательных путей, при необходимости — искусственная вентиляция легких;

- Поддержание артериального давления на оптимальном уровне для устранения гипотонии;

- Введение тиамина 100 мг в вену или мышцу для профилактики энцефалопатии Гайе-Вернике у пациентов с подозрением на алкогольную кому;

- При гипогликемии — введение глюкозы, при гипергликемии — инсулина;

- Введение налоксона при подозрении на опиоидную интоксикацию;

- Иммобилизация шейного отдела позвоночника при возможной травме;

- Промывание желудка при подозрении на лекарственное отравление.

Следует обращать внимание на:

- поверхностное, малой частоты, шумное, храпящее дыхание с высокой вероятностью спонтанной остановки;

- низкий уровень кислорода в крови;

- нарушение рефлексов дыхательной системы;

- низкий балл по шкале комы Глазго, выраженную ареактивность.

При установке интубационной трубки применяются миорелаксанты, анестетики и седативные препараты для предотвращения рвотного рефлекса и повышения внутричерепного давления. В процессе искусственной вентиляции легких осуществляется постоянный контроль газового состава крови.

Для контроля внутричерепного давления и улучшения оттока крови от головы кровать пациента приподнимается на 30 градусов с головного конца, а также применяются:

- Седативная терапия (пропофол, мидазолам) — при возбуждении, мышечном гипертонусе, внутричерепной гипертензии;

- Гипервентиляция — снижает внутричерепное давление примерно на треть при уровне углекислоты 30 мм рт. ст.;

- Введение изотонического раствора натрия хлорида, если нет признаков обезвоживания или отечного синдрома, под контролем электролитов крови и диуреза;

- Диуретическая терапия осмодиуретиками (маннитол), фуросемидом;

- Антигипертензивные средства при тяжелой гипертонии (лабеталол, никардипин), а при ее отсутствии артериальное давление поддерживается на уровне, достаточном для питания мозга;

- Глюкокортикостероиды (дексаметазон) — показаны при новообразованиях и абсцессах мозга.

Если указанные меры не приводят к стабилизации состояния пациента, а внутричерепное давление продолжает расти, может быть показано проведение гипотермии, введение барбитуратов или декомпрессионное оперативное вмешательство.

Гипотермия подразумевает снижение температуры тела до 32-35 градусов с целью уменьшения внутричерепного давления. Этот метод может применяться после черепно-мозговых травм или остановки сердца, однако его эффективность и безопасность продолжают обсуждаться.

В тяжелых случаях некупирующейся внутричерепной гипертензии может быть применен метод, снижающий кровоток в сосудах мозга и потребности мозговой ткани в питательных веществах. Такое лечение может привести к осложнениям, поэтому его используют только в тех случаях, когда другие способы нормализации давления не дают результата.

Декомпрессионные операции на черепе применяются для снижения внутричерепного давления при обширных инсультах, опухолях и нарастающем отеке с риском вклинения стволовых структур. Они заключаются в создании временного отверстия в черепе. Операция может помочь избежать летального исхода, но существенно повлиять на исход заболевания не может.

Длительная поддерживающая терапия комы включает:

- Обеспечение пациента питанием через специальные смеси, вводимые непосредственно в желудочно-кишечный тракт (эндоскопически в тощую кишку) или внутривенно;

- Уход за кожей для предотвращения пролежней (регулярное очищение, использование кремов, масел, мазей, антисептиков, специальных кругов и подушек, заполненных воздухом, переворачивание в постели);

- Очищение и увлажнение слизистых оболочек носа, рта и глаз;

- Пассивную гимнастику и массаж для профилактики тяжелой атрофии мышц и трофических нарушений кожи.

Лечение комы продолжается до тех пор, пока сохраняется надежда на возможное пробуждение. Иногда это происходит спустя месяцы и даже годы. При явной смерти коры головного мозга решается вопрос о целесообразности поддержания пациента в вегетативном состоянии.

Существует мнение, что некоторые пациенты в коме могут испытывать боль, ощущать прикосновения и даже слышать речь, однако подать сигнал о том, что их мозг активен и способен воспринимать информацию, они не могут. Человек оказывается в ловушке собственного тела, не имея возможности влиять на действия медицинского персонала или близких.

Наблюдение за пациентами в коме и решение вопроса о целесообразности поддержания жизнедеятельности после тяжелых травм головы ложится на плечи медицинского персонала. Родственники готовы ждать сколько угодно, надеясь на чудо и веря, что их близкий все же придет в себя. Решение о прекращении поддерживающей терапии принимает комиссия специалистов, которая в течение нескольких дней проводит различные тесты, позволяющие убедиться в отсутствии шансов на пробуждение из-за необратимой смерти головного мозга.

Если есть шансы на положительный исход, пациенту продолжают проводить вентиляцию легких и обеспечивают его питанием. Чем короче кома, тем быстрее и успешнее пройдет восстановление. Родственники пациента должны понимать, что после пробуждения он не сможет встать и уйти домой, как это часто показывают в кино. В реальной жизни все гораздо сложнее и требует значительных усилий для восстановления речи, памяти и других функций.

Реабилитация после комы включает, помимо адекватного питания и гигиенического ухода, разнообразные физиотерапевтические методы, массаж, гимнастику, занятия на специальных тренажерах для восстановления мышечной силы, а также упражнения для восстановления речи, мелкой моторики, памяти и внимания. В некоторых случаях может потребоваться помощь психотерапевта.

Вопрос-ответ

Что такое кома?

Кома — состояние, при котором человек находится без сознания и не реагирует на какие-либо внешние раздражители. Нарушаются рефлексы и жизненно важные функции организма. Ее вызывают механические повреждения головного мозга — кровоизлияния, травмы и опухоли, либо инфекционные заболевания.

Каков прогноз при коме?

Вероятность выхода из комы во многом зависит от тяжести и причины черепно-мозговой травмы, возраста и длительности нахождения в коме. Невозможно точно предсказать, восстановится ли человек в конечном итоге, как долго продлится кома и возникнут ли у него какие-либо долгосрочные проблемы.

Два главных признака комы?

Как уже отмечалось, самыми главными симптомами комы, которые характерны для любого ее типа, являются: полное отсутствие контакта больного с окружающим миром и отсутствие психической деятельности. Остальные клинические проявления будут отличаться в зависимости от причины, вызвавшей поражение головного мозга.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные признаки комы, чтобы своевременно распознать состояние. Знание симптомов, таких как отсутствие реакции на внешние раздражители, может помочь в экстренной ситуации вызвать медицинскую помощь.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на факторы риска, которые могут привести к коме, такие как тяжелые травмы головы, инсульты или передозировка наркотиков. Это поможет вам лучше понять, как предотвратить подобные ситуации.

СОВЕТ №3

Не забывайте о важности ранней диагностики. При подозрении на кому необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение для проведения необходимых исследований и определения причины состояния.

СОВЕТ №4

После выхода из комы важно следить за восстановлением пациента. Реабилитация может включать физическую терапию, психологическую поддержку и занятия с логопедом, чтобы помочь вернуть утраченные функции.