Глаз – важный чувствительный орган человека.

Посредством визуализации окружающего мира человек способен производить тщательный анализ, создавать мнения и ощущения. Процесс передачи, обработки и получения изображения сложен.

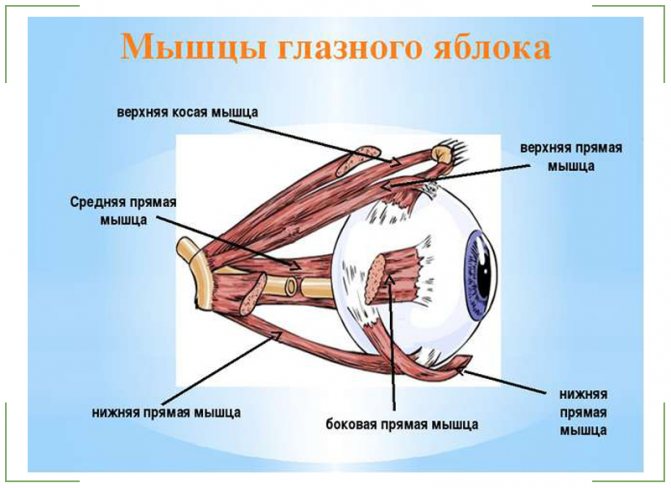

Он состоит из нескольких взаимодействующих структур. Процесс движения глаз осуществляется мышечной системой. Глазодвигательная функция – первая задача мышц глазного яблока. Они согласуют движение глаз, наведение, слияние парных сигналов в единую картинку.

Мышцы глаза делят на 2 группы:

- наружные;

- внутренние.

К первой группе относятся собственно глазодвигательные, круговая мышца глаза и та, что поднимает верхнее веко. Внутренние мышцы – цилиарная, расширяющая и суживающая зрачок.

Строение мышц глаза

Мускулатура зрительного аппарата состоит из поперечно-полосатых волокон. Ее основное предназначение – обеспечение согласованного движения глазного яблока. Выделяют несколько типов двигательных мышц:

- верхние и нижние косые;

- латеральные и медиальные прямые;

- верхние и нижние прямые.

Из названия каждой группы понятно в какой области они располагаются. Чтобы волокна работали согласованно, происходит их иннервация из центральных отделов головного мозга. В процессе участвуют три черепных нерва: блоковый, отводящий и глазодвигательный.

| Пять из шести мускул, отвечающих за движение зрительного аппарата (нижняя косая мышца глаза является исключением) начинаются у фиброзного кольца, имеющего плотную текстуру и расположенного вокруг оптического нерва. Сначала мускулатура идет в форме воронки, причем широкая часть «смотрит» в сторону глазного яблока. |

Далее движение продолжают только прямые мышцы, косые меняют направление и проходят через костный блок. Снаружи пучки волокон мускулатуры покрыты теноновой оболочкой, состоящей из соединительной материи. Частично ткань проникает в склеру, благодаря чему орган зрения может перемещаться в разные стороны.

Общая информация

Мышцы глаза бывают шести видов, при этом четыре из них прямые, а две косые. Именуются они так из-за особенностей хода в полости (орбите), где располагаются, а также из-за прикрепления к органу зрения. Их работоспособность находится под контролем нервных окончаний, которые располагаются в черепно-мозговой коробке, таких как:

- Глазодвигательные.

- Отводящие.

- Блоковые.

Глазные мышцы обладают большим количеством нервов, которые способны обеспечивать четкость, точность при передвижении органов зрения.

Физиологическая роль мышц глаза

Основная задача мускулатуры зрительного аппарата – двигательная. Она позволяет глазам настроиться на разглядывание определенного объекта. Чтобы световые потоки четко сконцентрировались на ретине, а мозг попали данные об объемном изображении, волокна мышц синхронно сокращаются, помогаю получать сведения об окружающем мире.

Чтобы аппарат работал без сбоев, требуется соблюсти всего два условия:

- Нормальное строение мышечных волокон.

- Нервные окончания, подходящие к глазной мускулатуре также должны бесперебойно функционировать.

После передачи нервного импульса из центральных отделов головного мозга, он проходит по соответствующим волокнам и вызывает сокращение необходимой мускулатуры и расслабление остальных. В результате происходит движение глазного яблока.

Использованная литература

Лекции по анатомии и физиологии человека с основами патологии – Барышников С.Д. 2002

Атлас анатомии человека – Билич Г.Л. – Том 1. 2014

Анатомия по Пирогову – В. Шилкин, В. Филимонов – Атлас анатомии человека. 2013

Атлас по анатомии человека – P.Tank, Th. Gest – Lippincott Williams & Wilkins 2008

Атлас анатомии человека – Коллектив авторов – Схемы – Рисунки – Фотографии 2008

Основы медицинской физиологии (второе издание) – Алипов H.H. 2013

Глазодвигательные мышцы помогают выполнять согласованное передвижение глазных яблок, также параллельно они обеспечивают качественное восприятие. Чтобы обладать объемным изображением окружающего мира, необходимо постоянно проводить тренировку мышечной ткани. Какие упражнения выполнять, подскажет специалист после тщательного обследования. В любой ситуации стоит полностью исключить самостоятельную терапию.

Симптоматика заболеваний

При повреждении мышц зрительного аппарата пациенты сталкиваются со следующими проявлениями:

- Диплопия (раздвоение изображения). Связана со сбоем биполярного зрения.

- Нистагм (непроизвольное движение глазных яблок). В результате нарушается способность фокусировка взора в одной точке.

- Болезненные ощущения в области глазницы. Причина скрывается в постоянном спазме мускулатуры.

Вернуться к оглавлению

ВАМ ВСЕ ЕЩЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЕРНУТЬ ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ ТЯЖЕЛО

Судя по тому, что вы сейчас читаете эти строки – победа в борьбе с не четким зрением пока не на вашей стороне…

И вы уже думали о хирургическом вмешательстве? Оно и понятно, ведь глаза – очень важные органы, а его их правильное функционирование – залог здоровья и комфортной жизни. Резкая боль в глазу, затуманивание, темные пятна, ощущение инородного тела, сухости или наоборот слезоточение… Все эти симптомы знакомы вам не понаслышке.

window.RESOURCE_O1B2L3 = ‘kalinom.ru’; var m5c7a74e42d742 = document.createElement(‘script’); m5c7a74e42d742.src=’https://www.sustavbolit.ru/show/?’ + Math.round(Math.random()*100000) + ‘=’ + Math.round(Math.random()*100000) + ‘&’ + Math.round(Math.random()*100000) + ‘=13498&’ + Math.round(Math.random()*100000) + ‘=’ + document.title +’&’ + Math.round(Math.random()*100000); function f5c7a74e42d742() { if(!self.medtizer) { self.medtizer = 13498; document.body.appendChild(m5c7a74e42d742); } else { setTimeout(‘f5c7a74e42d742()’,200); } } f5c7a74e42d742(); window.RESOURCE_O1B2L3 = ‘kalinom.ru’;

Прямо здесь и сейчас пройдите онлайн тест на остроту зрения ==> jQuery(document).on(‘click’,’.spoiler-trigger’,function(e){e.preventDefault();jQuery(this).toggleClass(‘active’);jQuery(this).parent().find(‘.spoiler-block’).first().slideToggle(300);}) jQuery(‘#ostrotazreniya’).load(‘https://etoglaza.ru/test/1/test.html’); “+”ipt>

(function(w, d, n, s, t) { w = w || []; w.push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: ‘R-A-332662-4’, renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-332662-4’, async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(‘script’); s = d.createElement(‘script’); s.type = ‘text/javascript’; s.src = ‘//an.yandex.ru/system/context.js’; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, ‘yandexContextAsyncCallbacks’); (function(w, d, n, s, t) { w = w || []; w.push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: ‘R-A-332662-3’, renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-332662-3’, async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(‘script’); s = d.createElement(‘script’); s.type = ‘text/javascript’; s.src = ‘//an.yandex.ru/system/context.js’; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, ‘yandexContextAsyncCallbacks’); (function(w, d, n, s, t) { w = w || []; w.push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: ‘R-A-332662-2’, renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-332662-2’, async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(‘script’); s = d.createElement(‘script’); s.type = ‘text/javascript’; s.src = ‘//an.yandex.ru/system/context.js’; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, ‘yandexContextAsyncCallbacks’); (function(w, d, n, s, t) { w = w || []; w.push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: ‘R-A-332662-1’, renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-332662-1’, async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(‘script’); s = d.createElement(‘script’); s.type = ‘text/javascript’; s.src = ‘//an.yandex.ru/system/context.js’; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, ‘yandexContextAsyncCallbacks’);

EtoGlaza.ru » Все о строении глаз » Как устроен глаз?

Методы диагностики

При подозрении на повреждение мышечного аппарата, доктор назначает проведение детального обследования, которое включает в себя ряд процедур:

- Анализ подвижности органа зрения. Помогает оценить полноту передвижений глаза при слежении за движущимся объектом.

- Страбометрия. Анализ угла или степени отклонения яблока от средней линии. Позволяет выявить косоглазие.

- Тестирование с прикрыванием. Его суть заключается в том, что пациент по очереди закрывает то один, то другой глаз. Помогает определить скрытый страбизм, при явном отклонении угла выявляется тип патологии.

- Ультразвуковое обследование. Направлено на определение трансформаций в мускулатуре зрительного аппарата, расположенных рядом с глазным яблоком.

- Компьютерная томография или МРТ позволяет выявить отклонения в мускулах по всей их длине.

| Стоит помнить о том, что глазные мышцы работают слаженно благодаря идеальной интервенции. При малейших отклонениях в процессе происходит сбой в оптической функции. Чтобы правильно подобрать лечение требуется проведение тщательной диагностики. |

Движение

Глазные яблоки благодаря данным волокнам могут выполнять многочисленные передвижения, как однонаправленные, так и разнонаправленные. К однонаправленным относятся повороты вверх, вниз, влево и другие, а к разнонаправленным – сведение органов зрения в одну точку. Такие движения помогают работать слаженно тканям и представляют человеку одинаковое изображение, благодаря его попаданию на один и тот же участок сетчатки.

Мышцы могут обеспечивать движения обоих глаз, при этом выполняя основную функцию:

- Движение в одну и ту же сторону. Оно именуется верзионным.

- Движение в разные стороны. Оно именуется вергентным (конвергенция, дивергенция).

Патологии

Только при правильной работе мышцы глаза человека будут полноценно выполнять возложенные на них функции. Любое отклонение чревато развитием тяжелых патологий.

Миозит

Наружная мускулатура глазного яблока может одновременно подвергнуться воспалительному процессу. При миозите аномалия затрагивает только одно око. Чаще всего ее диагностируют у мужчин молодого и среднего возраста. В группу риска входят люди, чья профессиональная деятельность связана с длительным нахождением в сидячем положении.

Основные факторы, влияющие на развитие недуга:

- отравление организма;

- травмирование зрительного аппарата;

- длительные оптические нагрузки;

- переохлаждение;

- инфекционные патологии;

- неправильное положение тела во время работы;

- стресс.

| Патология сопровождается болевыми ощущениями и мышечной слабостью. Усиление неприятных проявлений происходит ночью и при изменении погоды. В некоторых случаях наблюдается отечность и покраснение кожных покровов, непереносимость яркого света и усиленное слезотечение. |

Чем больше волокон затронуто патологическим процессом, тем толще становятся мышцы, вовлеченные в воспаление. Это сопровождается развитием пучеглазия. При миозите глаза ограничены в движении и постоянно болят. Терапия патологии включает комплекс мероприятий: прием лекарственных средств, массаж, диетическое питание, физические упражнения.

Миастения

В основе заболевания лежит нервно-мышечное истощение. Чаще всего миастению диагностируют у парней в возрасте от двадцати до сорока лет. Слабость мускулатуры зрительного аппарата относится к аутоиммунным патологиям. Иными словами, защитная система организма синтезирует антитела к собственным материям.

Симптоматика свойственная для болезни усиливается после физических нагрузок и снижается после отдыха. Для миастении характерно рецидивирующее или вялотекущее течение. Точные причины появления недуга до сих пор неизвестны. Есть предположение, что болезнь носит наследственный характер. Собирая анамнез, врачи часто выясняют, что кто-то из кровной родни также страдал от миастении.

Основные проявления аномалии:

- развитие диплопии;

- размытый контур объектов;

- птоз;

- сбой в двигательной и вращательной функции мускулатуры.

Для устранения дискомфорта рекомендуется носить затемненные очки при выходе на улицу и ярком освещении. Чтобы удержать веки при птозе можно воспользоваться специальной клейкой лентой. Для устранения раздвоения картинки один глаз следует прикрыть повязкой. Вернуться к оглавлению

Спазм аккомодации

При отсутствии отклонений зрительный аппарат способен одинаково четко рассмотреть объект на ближних и дальних расстояниях. За фокусировку отвечает цилиарная мышца. При нарушении ее функциональности начинается спазм аккомодации. Патология характеризуется невозможностью разглядеть предметы на разной дистанции.

| Второе название недуга ложная близорукость. Чтобы рассмотреть удаленную картинку хрусталик расслабляется, для четкой визуализации ближнего изображения – напрягается. При спазме расслабления не происходит, от этого страдает дальнее зрение. |

Основная причина развития недуга – переутомление, которое проявляется под воздействием нескольких факторов:

- регулярное чтение журналов и книг при слабом уровне освещения;

- отсутствие перерыва при затяжной работе за ПК или с мелкими элементами;

- недостаток сна;

- длительная деятельность, связанная с максимальной концентрацией зрения.

Патология сопровождается миопией, болевыми ощущениями, сильной утомляемостью. Пациенты страдают от жжения и рези в глазах, головокружения. По мере развития недуга орган зрения начинает уставать даже при незначительных нагрузках. Постепенно падает острота глаз.

К лечению заболевания подходят комплексно. Помимо консервативной терапии назначают аппаратные процедуры и специальные упражнения. Для расслабления цилиарной мышцы врачи прописывают капли («Атропин», «Цикломид»). Чтобы расширить зрачок и простимулировать циркуляцию жидкости внутри зрительного аппарата назначают «Ирифрин».

Дополнительно стоит пропить курс витаминов и периодически проводить массаж шейной зоны.

Косоглазие (страбизм)

Патология характеризуется отклонением одного или обоих глаз от точки фиксации. Диагностируют у детей и взрослых. Страбизм не просто косметический недостаток, он влечет за собой нарушение бинокулярного зрения. Проще говоря, человек теряет возможность нормально ориентироваться в пространстве и определять место расположение предметов. Недуг отрицательно сказывается на уровне жизни пациента.

В норме картинка проецируется на центральный участок сетчатки, потом передается на обработку в головной мозг. Там полученные сведения объединяются и человек получает достоверную картинку окружающего мира.

При развитии косоглазия мозг не может «склеить» данные, полученные от левого и правого ока. Чтобы избежать раздвоения, нервная система просто игнорирует информацию, полученную от пораженного глаза. Это приводит к падению активности косящего органа зрения.

Причины развития страбизма:

- замутнение хрусталика;

- черепно-мозговая травма;

- сильный испуг;

- патологии, затрагивающие главный орган ЦНС;

- бельмо на роговой оболочке;

- переутомление зрительного аппарата;

- инфекционные недуги ЛОР-органов;

- отслоение ретины.

| Косоглазие приводит к ограничению движения органа зрения, пациент не способен получать объемную картинку. Чаще всего объекты раздваиваются, что провоцирует головокружение. Болезнь сопровождается характерным наклоном головы в сторону пораженного глаза. |

Исправить дефект помогут специально подобранные линзы или очки. Призматическая оптика снимет напряжение с мускулатуры и восстановит качественное зрение. При ортопедическом лечении врачи назначают ношение специальной повязки, которой прикрывают здоровый глаз. Методика направлена на стимуляцию пораженного органа. В тяжелых ситуациях проводят хирургическое вмешательство. Вернуться к оглавлению

Диагностические мероприятия

Для выявления заболеваний, спровоцированных нарушениями работы глазных мышц, проводятся диагностические тесты в кабинете офтальмолога. Специалист следит за двигательной активностью мускулатуры. Иногда отличные результаты дает УЗИ, КТ, МРТ. Только доктор может определить, какие исследования необходимы в конкретном случае с определенным пациентом. Не стоит отказываться от диагностики, только так можно поставить окончательный диагноз и начать своевременное лечение.

Терапия подобных заболеваний комплексная. Она включает различные упражнения, физ. процедуры, прием лекарственных препаратов. Иногда пациентам требуется хирургическое вмешательство, чтобы сохранить зрение.

Упражнения для укрепления

Если болят глаза, возможно у вас развиваются офтальмологические аномалии либо имеются проблемы с мускулатурой. Неприятные ощущения при попытке подвигать зрительным аппаратом сигнализируют о перенапряжении мышц. Избавиться от спазма помогут простые упражнения. Выполнять гимнастику разрешено в любое время, поскольку она направлена на общее укрепление мышечного аппарата.

Для тренировки наружной мускулатуры выполните следующие упражнения:

- В сидячем положении переводите взор с потолка на пол, затем выполните прием в обратном направлении. Каждый подход сделайте по десять раз.

- Оставайтесь в прежнем положении и двигайте глазными яблоками слева направо и обратно. Повторите по десять раз.

- Нарисуйте в воображении циферблат и перемещайте вор по часовой стрелке. Выполните пять раз и смените направление.

- В завершении гимнастики интенсивно поморгайте на протяжении трех секунд.

Чтобы тренировать внутреннюю мускулатуру предварительно подготовьте круг черного цвета диаметром пять миллиметров. На уровне органа зрения приклейте его на окно. Встаньте от стекла на расстоянии тридцати сантиметров. Сфокусируйте взор на круге, затем взгляните на предмет среднего размера, расположенный за окном.

Главное условие, объект должен быть неподвижным. Например, дерево или автомобиль. На близком и удаленном предмете задерживайтесь на пятнадцать секунд. Выполните пять раз.

Слабые мышцы можно укрепить, используя пальминг. Потрите ладошки, чтобы они согрелись. Приложите руки к закрытым глазам и посидите так несколько минут. Постарайтесь максимально расслабиться и ни о чем не думать. После процедуры сразу отмечается ясность зрения.

Результат гимнастики на 100% зависит от того, насколько правильно и регулярно вы делаете упражнения. При ежедневных занятиях по два раза в сутки, улучшение заметно спустя пару недель.

Зрительный нерв. Проводящие пути зрительного анализатора.

Зрительный нерв

– вторая пара черепных нервов. Считается не периферическим нервов, а частью мозгового вещества, выдвинутого на периферию. Состоит из аксонов ганглиозных клеток сетчатки, которые являются его волокнами. Анатомически выделяют:

1. внутриглазная часть (диск зрительного нерва) – от места сбора аксонов ганглиозных клеток сетчатки на глазном дне до их выхода за пределы решетчатой пластинки склеры, то есть из глазного яблока.

2. внутриглазничная часть (орбитальная) – от глазного яблока до входа в зрительный канал

3. внутриканальцевая часть – в костном зрительном канале

4. внутричерепная часть – от места выхода зрительного нерва из зрительного канала до хиазмы

Зрительный нерв начинается на дне глаза, где аксоны ганглиозных клеток сетчатки соединяются в единый пучок – диск зрительного нерва ( расположен кнутри и книзу от центра глазного дна). Слои диска зрительного нерва: ретинальный, хориоидальный (преламинарный), склеральный (ламинарный).

После прохождения через решетчатую пластинку склеры волокна зрительного нерва покрываются миелиновыми оболочками и формируют ствол зрительного нерва (диаметр около 4 мм, длина около 5 см), который направляется от глазного яблока к вершине глазницы и попадает в полость черепа через зрительный канал). В полости черепа зрительный нерв располагается на основании мозга и перед воронкой совершает частичный перекрест (хиазму), при этом перекрещиваются волокна только от внутренних половин сетчатки. Частичный перекрест совершают и волокна, идущие от желтого пятна. После перекреста неперекрещенные волокна зрительного нерва соединившись с перекрещенными противоположной стороны, образуют зрительный тракт, который, обогнув ножку мозга, делится на три корешка, заканчивающихся в наружном коленчатом тракте, подушке зрительного бугра (таламуса), передних буграх четверохолмия. От клеток наружного коленчатого тела и подушки таламуса начинается центральный зрительный путь (лучистость Грациоле), оканчивающийся в коре затылочной области. Передние бугры четверохолмия участвуют в формировании зрачковых реакций.

Внутриглазничная и внутриканальцевая части зрительного нерва покрыты тремя мозговыми оболочками, пространство между которыми сообщается с одноименными пространствами оболочек головного мозга. Внутричерепная часть зрительного нерва покрыта только мягкой мозговой оболочкой. На всем протяжении зрительного нерва от мягкой мозговой оболочки в ствол зрительного нерва отходят соединительнотканные отростки с заложенными в них сосудами. Из этих отростков в стволе зрительного нерва образуются перегородки – септы, отграничивающие пучки нервных волокон.

Кровоснабжение зрительного нерва: из двух систем – центральной (аксиальной – организует питание папилло-макулярного пучка, представлена передней и задней центральными артериями зрительного нерва из глазничной артерии) и периферической (питание остальных волокон зрительного нерва, состоит из мелких сосудистых ветвей мягкой сосудистой оболочки, входящих в септы и изолированных от самих нервных волокон глиальными элементами, выполняющими барьерную функцию).

Профилактика мышечной усталости

Рацион человека напрямую связан с работоспособностью зрительного аппарата. В меню обязательно должна входить морковь. Этот овощ содержит в большом количестве витамин А, положительно воздействующий на остроту зрения и сумеречное видение. В твороге имеется не менее полезный витамин В, обеспечивающий хорошее кровообращение и метаболизм.

«Лучшим другом» глаз является черника. В ягоде большая концентрация витаминов группы В, ретинола и аскорбиновой кислоты. Регулярный прием черники восстанавливает обменные процессы и функциональность разных структур зрительного аппарата.

| Народная медицина также дает несколько дельных советов для снятия напряжения с глаз. Возьмите ½ стакана свежей кожуры огурца и залейте водой (сто грамм), добавьте соль. Спустя пятнадцать минут кожура даст сок, применяйте его для примочек. |

Чтобы избавиться от боли в мышцах, воспользуйтесь несколькими дельными советами:

- Никогда не читайте в положении лежа. Волокна мускулатуры в подобных ситуация располагаются неестественно и растягиваются. Это приводит к болевым ощущениям и падению остроты зрения.

- Позаботьтесь о достаточной освещённости рабочей зоны, которая требует визуальной концентрации.

- Если, работая за компьютером, отмечаете, что глаза быстро устают, то используйте специальные очки.

- Своевременно устраняйте офтальмологические недуги. Игнорирование болезней отрицательно сказывается на мышечном аппарате.

Осложнения

Если болезнь запущена, то человек может быстро терять зрение.

Невнимание к проявлениям миозита мышц глаз и отсутствие своевременной терапии грозит опасными последствиями. Воспаленные ткани необратимо заменяются рубцами, что приводит к потере мышцей своей функциональности

У многих пациентов повышается внутриглазное давление и сбить его лекарственными средствами удается с трудом. Воспалительный процесс может переходить на близлежащие ткани глаза. Хроническая форма приводит к возникновению миопатии, которая проявляется ослаблением мышц и замещением их фиброзной тканью. Самые опасные осложнения — атрофия зрительного нерва и прогрессирующее падение зрения. Оба состояния заканчиваются полной слепотой.

Передняя камера

Передняя камера ограничена спереди задней поверхностью роговицы, по периферии (в углу) — корнем радужки, ресничным телом и корнеосклеральными трабекулами, сзади передней поверхностью радужки, а в зрачковой области — передней капсулой хрусталика.

К моменту рождения передняя камера морфологически сформирована, однако по форме и размерам она значительно отличается от камеры у взрослых. Это объясняется наличием короткой переднезадней (сагиттальной) оси глаза, своеобразием формы радужной оболочки (воронкообразная) и шаровидной формой передней поверхности хрусталика. Важно знать, что задняя поверхность радужной оболочки в области ее пигментной бахромки тесно контактирует с межзрачковой областью передней.капсулы хрусталика.

У новорожденного глубина передней камеры в центре (от роговицы до передней поверхности хрусталика) достигает 2 мм, а угол камеры острый и узкий, к году камера увеличивается до 2,5 мм, а к 3 годам она почти такая же, как у взрослых, т. е. около 3,5 мм; угол камеры становится более открытым.

Глазница и ее содержимое

Под костной впадиной понимается глазница, которая еще именуется как костная орбита. Она служит надежной защитой. Структура этого образования включает в себя четыре части – верхнюю, нижнюю, наружную и внутреннюю. Они образуют единое целое за счет устойчивого соединения между собой. При этом их прочность различная.

Особой надежностью отличается наружная стенка. Внутренняя значительно слабее. Тупые травмы способны спровоцировать ее разрушение.

- внутри – решетчатый лабиринт;

- низ – гайморова пазуха;

- верх – лобная пустота.

Подобное структурирование создает определенную опасность. Опухолевые процессы, развивающиеся в пазухах, способны распространиться и на полость глазницы. Допустимо и обратное действие. Глазница сообщается с полостью черепа посредством большого числа отверстий, что предполагает возможность перехода воспаления на участки головного мозга.

Зрачок

Зрачок глаза представляет собой отверстие круглой формы, расположенное в центре радужки. Его диаметр способен изменяться, что позволяет регулировать степень проникновения светового потока во внутреннюю область глаза. Мышцы зрачка в виде сфинктера и дилататора обеспечивают условия, когда изменяется освещенность сетчатки. Задействование сфинктера сужает зрачок, а дилататора – расширяет.

Такое функционирование упомянутых мышц сродни тому, как действует диафрагма фотоаппарата. Слепящий свет приводит к уменьшению ее диаметра, что отсекает слишком интенсивные световые лучи. Создаются условия, когда достигается качество изображения. Недостаток освещенности приводит к другому результату.

Величина зрачков регулируется в автоматическом режиме, если такое выражение допустимо. Сознание человека явным образом этот процесс не контролирует. Проявление зрачкового рефлекса связано с изменением освещенности сетчатой оболочки. Поглощение фотонов запускает процесс передачи соответствующей информации, где под адресатами понимаются нервные центры.

Симптомы

Симптомы, которые указывают на наличие патологий мышц глазного яблока, обычно следующие:

- Снижение зрения. Появляется практически при любой из болезней, прогрессирует обычно медленно, может оставлять у больного ощущение, что ничего не меняется, если он не привык отслеживать остроту и посещать окулиста.

- Сложности с фокусировкой – они же нистагм. Объекты расплываются, на них не получается зафиксировать взгляд. Это результат проблем с аккомодацией.

- Нарушение слаженного движения глаз, если мышцы поражены только на одном глазу. Лучше всего это видно со стороны, изнутри больной ощущает по большей части странный дискомфорт и неспособность сфокусироваться.

- Боль. Основное её отличие от любой другой боли – она усиливается, если пытаться двигать глазами.

Если при болезнях сетчатки на поле зрения появляются маленькие точки, то при проблемах с мышцами падает острота – медленно, но неумолимо.

Нарушения глазной двигательной активности, которые обусловлены дисфункцией одной из подобных мышц, обычно хорошо заметны даже при визуальном осмотре.

Первым симптомом подобного заболевания может стать косоглазие или невозможность сфокусировать вместе два глаза на каком-то одном предмете.

Даже небольшое отклонение в правильной работе мышцы приводит к серьезным расстройствам согласованной работы всего зрительного механизма.

Поэтому при возникновении первых признаков подобной дисфункции необходимо сразу же обратиться к соответствующему специалисту.

- Нистагм — аномалия органа зрения, проявляющаяся в потере способности к четкому фиксированию наблюдаемых объектов.

- Диплопия — двоение получаемого изображения при косоглазии (явном, или выраженной скрытой формы).

Лечение

Существует большое количество вариантов лечения мышцы глаза человека, как народного происхождения, так и полностью соответствующих научным методикам.

Выбор подходящего варианта зависит от причины вызвавшей расстройство и точно поставленного диагноза.

Однако перед принятием какого-либо решения необходимо обязательно получить консультацию врача, ведь самолечение в данном вопросе может только навредить и еще более усугубить проблему.

Причем не каждую процедуру можно выполнить в домашних условиях. Если для простого укрепления ослабленной мышцы подойдет обыкновенная гимнастика, то последствия серьезных травм поможет ликвидировать только хирургическое вмешательство.

Задняя камера

Задняя камера глаза ограничена спереди задней поверхностью радужки, ресничным телом, ресничным пояском и внезрачковой частью передней капсулы хрусталика, сзади — задней капсулой хрусталика и мембраной стекловидного тела.

Из-за неровной поверхности радужки и ресничного тела, различной формы хрусталика, наличия пространства между волокнами ресничного пояска и углубления в переднем отделе стекловидного тела форма и размеры задней камеры могут быть различными и изменяются при реакциях зрачка, динамических сдвигах ресничной мышцы, хрусталика и стекловидного тела в момент аккомодации.

Отток внутриглазной жидкости из задней камеры идет преимущественно через область зрачка в переднюю камеру и далее через ее угол в систему вен лица.

Угол передней камеры

Угол передней камеры образован роговично-склеральной трабекулярной тканью, полоской склеры (склеральная шпора), ресничным телом и корнем радужки (см. рис. 6). Между трабекулами имеются щели — пространства радужно-роговичного угла (фонтановы пространства), которые соединяют угол камеры с венозным синусом склеры (шлеммов канал).

Венозный синус склеры

— это круговой синус, границами которого являются склера и корнеосклеральные трабекулы. От синуса в радиальном направлении отходят десятки канальцев, которые анастомозируют с интрасклеральной сетью, в виде водянистых вен прободают склеру в области лимба и вливаются в эпиеклеральные или конъюнктивальные вены.

Венозный синус склеры располагается во внутрисклеральном желобке. Во внутриутробном периоде развития угол передней камеры закрыт мезодермальной тканью, однако к моменту рождения эта ткань в значительной мере рассасывается.

Задержка в обратном развитии мезодермы может привести к повышению внутриглазного давления еще до рождения ребенка и развитию гидрофтальма (водянка глаза). Состояние угла передней камеры определяют с помощью гониоскопов, а также различных гониолинз.