Что такое гемолитическая болезнь новорожденных?

Гемолитическая болезнь новорожденных

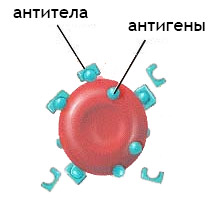

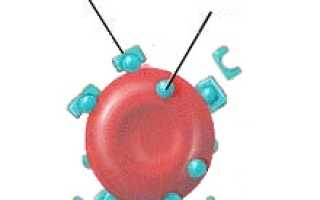

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) возникает из-за конфликта между иммунной системой матери и ее ребенка. Это заболевание связано с несовместимостью крови беременной женщины с антигенами на поверхности эритроцитов плода, чаще всего в случае резус-конфликта. В крови плода присутствуют белки, которые организм матери воспринимает как чуждые. В ответ на это активируется иммунная система женщины. Начинается синтез специфических молекул, способных связываться с антигеном и нейтрализовать его. Эти молекулы называются антителами, а их соединение с антигеном образует иммунные комплексы.

Чтобы лучше понять ГБН, необходимо разобраться в системе крови человека. Кровь состоит из различных клеток, и наибольшее количество среди них составляют эритроциты. В медицине известно более ста различных систем антигенных белков на мембране эритроцитов. Наиболее изученными являются группы крови, резус-фактор, Келл и Даффи. Однако существует распространенное заблуждение, что гемолитическая болезнь плода возникает исключительно из-за групповых или резусных антигенов.

Нехватка знаний о мембранных белках эритроцитов не означает, что у беременной женщины не может быть несовместимости с другими антигенами. Это развенчивает первый и, возможно, самый важный миф о причинах возникновения данного заболевания.

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) представляет собой серьезное состояние, возникающее в результате несовместимости крови матери и ребенка. Врачи отмечают, что основными причинами ГБН являются резус-конфликт и несовместимость по группе крови. Риски для новорожденного включают анемию, желтуху и даже угрозу жизни. Проявления болезни могут варьироваться от легкой желтухи до тяжелых форм с необходимостью экстренного вмешательства. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики и мониторинга состояния ребенка. Лечение может включать фототерапию, переливание крови и другие методы, направленные на снижение уровня билирубина и восстановление нормального состояния. Профилактика, в свою очередь, заключается в правильном ведении беременности и своевременном проведении необходимых анализов.

Факторы, способствующие иммунному конфликту:

-

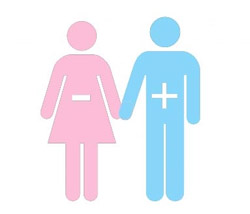

Резус-отрицательный статус матери и резус-положительный статус плода. В этом случае антиген на мембране эритроцитов плода воспринимается организмом матери как чуждый. Белки резус-системы обозначаются буквами D, C, E. D-антиген считается наиболее опасным для иммунной системы женщины, что приводит к выраженному иммунному конфликту.

-

Первая группа крови у матери и любая другая у плода (II, III, IV). Группы крови различаются по мембранным белкам на эритроцитах. У людей с первой группой отсутствуют белки на поверхности эритроцитов, что делает любую другую группу крови для них чуждой, так как она содержит незнакомые антигены.

-

Несовместимость при резус-положительном статусе и не первой группе крови у матери. В этом случае несовместимость может возникать по более редким факторам крови. Акушеры-гинекологи часто выявляют признаки иммунологической несовместимости между кровью матери и плода на основе различных исследований (лабораторная диагностика, УЗИ-признаки). При этом у беременной нет принадлежности ни к первой группе крови, ни к отрицательному резусу. В таком случае можно сделать вывод, что иммунный конфликт развивается по антигенным системам, которые еще не изучены. Тем не менее, подход к ведению и лечению таких пациенток должен оставаться таким же, как и при любом другом иммунном конфликте.

| Причина ГБН | Факторы риска | Проявления ГБН | Лечение ГБН |

|---|---|---|---|

| Резус-конфликт (несовместимость по резус-фактору матери и плода) | – Первая беременность резус-отрицательной матери резус-положительным плодом – Предыдущие беременности с резус-конфликтом – Трансфузия резус-положительной крови резус-отрицательной матери – Аборт, выкидыш, внематочная беременность у резус-отрицательной матери – Травма живота во время беременности |

– Анемия у плода/новорожденного – Желтуха (в первые 24 часа жизни) – Гепатоспленомегалия – Отеки – Гидропс плода – Кератикт – Неврологические нарушения (судороги, вялость) |

– Внутриутробное переливание крови плоду – Индукция родов в оптимальные сроки – Замена крови новорожденному – Фототерапия – Поддерживающая терапия (лечение анемии, симптоматическое лечение) |

| Изоиммунизация по системе АВО (несовместимость по группам крови матери и плода) | – Несовместимость по группам крови матери и плода (например, мать I группа, плод II или III) – Первая беременность – Многоплодная беременность |

– Желтуха (часто менее выражена, чем при резус-конфликте) – Анемия (часто менее выражена, чем при резус-конфликте) – Реже встречаются тяжелые формы |

– Фототерапия – Поддерживающая терапия (лечение анемии, симптоматическое лечение) – Замена крови (в редких случаях) |

| Другие причины (редко) | – Инфекции – Наследственные ферментопатии |

– Разнообразные проявления, зависящие от причины | Лечение основной причины |

Видео: о понятиях группы крови, резус-фактора и резус-конфликта

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) вызывает много обсуждений среди медицинских работников и родителей. Основной причиной заболевания является несовместимость крови матери и ребенка, чаще всего по резус-фактору. Это может привести к разрушению эритроцитов малыша, что вызывает анемию и желтуху. Риски увеличиваются при наличии у матери антител, которые могут атаковать клетки плода. Проявления ГБН варьируются от легкой желтухи до серьезных осложнений, таких как сердечная недостаточность или неврологические нарушения. Лечение включает фототерапию для снижения уровня билирубина и, в тяжелых случаях, переливание крови. Важно, чтобы будущие мамы проходили обследования на совместимость, что позволяет своевременно выявить проблему и минимизировать риски для здоровья новорожденного.

Вероятность конфликта если мать резус-негативная, а отец резус-позитивный

Часто женщины с отрицательным резус-фактором беспокоятся о будущем ребенке, даже если беременность еще не наступила. Их тревожит возможность резус-конфликта. Некоторые из них колеблются перед вступлением в брак с мужчинами с положительным резусом.

Насколько эти опасения оправданы? Какова вероятность иммунологического конфликта в таких парах?

К счастью, резус-принадлежность определяется аллельными генами. Это означает, что информация в одинаковых участках парных хромосом может различаться:

- Один аллель гена несет доминантный признак, который проявляется у организма (в нашем случае это положительный резус-фактор, обозначаемый большой буквой R);

- Другой аллель представляет рецессивный признак, который не проявляется и подавляется доминантным (в данном случае – отсутствие резус-антигена, обозначаемый маленькой буквой r).

Что нам дает эта информация?

Суть в том, что резус-положительный человек может иметь в своих хромосомах либо две доминантные аллели (RR), либо одну доминантную и одну рецессивную (Rr).

Резус-негативная мать имеет только две рецессивные аллели (rr). При наследовании каждый из родителей передает своему ребенку лишь один признак.

Таблица 1. Вероятность наследования у плода резус-положительного признака, если отец является носителем доминантного и рецессивного признака (Rr)

| Мать (r) (r) | Отец (R) (r) | |

|---|---|---|

| Ребенок | (R)+(r) Резус-положительный | (r)+(r) Резус-отрицательный |

| Вероятность | 50% | 50% |

Таблица 2. Вероятность наследования у плода резус-положительного признака, если отец является носителем только доминантных признаков (RR)

| Мать (r) (r) | Отец (R) (R) | |

|---|---|---|

| Ребенок | (R)+(r) Резус-позитивный | (R)+(r) Резус-позитивный |

| Вероятность | 100% | 100% |

Таким образом, в 50% случаев может не возникнуть иммунного конфликта, если отец является носителем рецессивного гена резус-фактора.

Следовательно, утверждение о том, что иммунологическая несовместимость обязательно возникает между резус-отрицательной матерью и резус-положительным отцом, является ошибочным. Это опровергает второй миф о причинах гемолитической болезни новорожденных.

Кроме того, даже если у ребенка будет положительная резус-принадлежность, это не означает, что гемолитическая болезнь новорожденных неизбежна. Не стоит забывать о защитных функциях маточно-плацентарного барьера. При нормальном течении беременности плацента практически не пропускает антитела от матери к плоду.

Прогноз для женщин с сочетанием отрицательного резуса и первой группы крови

Узнав о своей группе крови и резус-факторе, женщины с таким сочетанием часто испытывают тревогу. Но насколько эти опасения оправданы?

На первый взгляд может показаться, что наличие “двух неблагоприятных факторов” увеличивает вероятность развития гемолитической болезни новорожденных (ГБН). Однако обычные представления здесь не работают. На самом деле, это сочетание факторов, как ни странно, улучшает прогноз.

В крови женщин с первой группой уже присутствуют антитела, которые распознают чуждые белки на эритроцитах другой группы. Это природное явление: антитела, известные как агглютинины альфа и бета, есть у всех людей с первой группой крови. Когда в кровоток матери попадает небольшое количество эритроцитов плода, они разрушаются благодаря уже существующим агглютининам. Таким образом, антитела к резус-фактору не успевают сформироваться, так как их опережают агглютинины.

Какие женщины находятся в группе риска?

Не будем углубляться в то, что отрицательный резус или первая группа крови уже представляют определенный риск. Тем не менее, необходимо учитывать и другие факторы, способствующие этому:

1. Переливание крови у резус-отрицательной женщины в течение жизни

Это особенно важно для тех, кто столкнулся с аллергическими реакциями после переливания крови. В научной литературе часто упоминается, что наибольшему риску подвержены женщины, которым переливали кровь без учета резус-фактора. Но действительно ли это возможно в наши дни? Вероятность такого события практически исключена, поскольку резус-принадлежность проверяется на нескольких этапах:

- При заборе крови у донора;

- На станции переливания;

- В лаборатории медицинского учреждения, где проводится гемотрансфузия;

- Врачом-трансфузиологом, который трижды проверяет совместимость крови донора и реципиента.

Откуда же может возникнуть сенсибилизация (повышенная чувствительность и наличие антител) к резус-положительным эритроцитам у женщины?

Недавние исследования дали ответ на этот вопрос. Ученые обнаружили группу так называемых “опасных доноров”, чья кровь содержит эритроциты с слабо выраженным резус-положительным антигеном. Лаборатории классифицируют их группу как резус-отрицательную. Однако при переливании такой крови в организм реципиента могут начать вырабатываться специфические антитела в небольшом количестве. Даже этого достаточно, чтобы иммунная система “запомнила” данный антиген. В результате у женщин в подобной ситуации, даже в ходе первой беременности, может возникнуть иммунный конфликт между организмом матери и ребенка.

2. Повторная беременность

Существует мнение, что вероятность иммунного конфликта во время первой беременности крайне низка. Однако при второй и последующих беременностях уже наблюдается формирование антител и иммунологическая несовместимость. Это действительно так, но важно помнить, что первой беременностью считается любое развитие плодного яйца в организме женщины, независимо от срока.

В группу риска попадают женщины, которые пережили:

- Самопроизвольные аборты;

- Замершую беременность;

- Медикаментозное или хирургическое прерывание беременности, включая вакуум-аспирацию плодного яйца;

- Внематочную беременность (трубную, яичниковую, брюшную).

Также повышенный риск касается первобеременных женщин с определенными патологиями, такими как:

- Отслойка хориона или плаценты в ходе текущей беременности;

- Образование позадиплацентарной гематомы;

- Кровотечения при низком предлежании плаценты;

- Женщины, которым проводились инвазивные методы диагностики (например, амниоцентез, забор крови из пуповины плода, биопсия хориона, исследование плаценты после 16 недель беременности).

Таким образом, первая беременность не всегда гарантирует отсутствие осложнений и риска иммунного конфликта. Это опровергает миф о том, что только вторая и последующие беременности могут быть потенциально опасными.

В чем разница в гемолитической болезни плода и новорожденного?

Принципиальных различий между терминами «гемолитическая болезнь плода» и «гемолитическая болезнь новорожденного» нет. Первая развивается в утробе матери, вторая проявляется после рождения. Таким образом, разница заключается в том, где находится ребенок: в утробе или вне ее.

Существует и другое отличие в механизме развития этой патологии. Во время беременности антитела от матери продолжают поступать в организм плода, что ухудшает его состояние. После рождения этот процесс прекращается. Поэтому женщинам, родившим ребенка с гемолитической болезнью, строго запрещается кормить его грудным молоком. Это необходимо для предотвращения попадания антител в организм новорожденного и снижения риска ухудшения его состояния.

Как протекает заболевание?

Существует несколько типов гемолитической болезни, которые иллюстрируют её основные проявления:

1. Анемическая форма. Ключевым признаком является снижение уровня гемоглобина у плода, вызванное разрушением эритроцитов (гемолизом). У такого малыша наблюдаются симптомы анемии:

- Бледность и сухость кожи;

- Слабость;

- Учащенное дыхание и сердцебиение;

- Даже легкие физические нагрузки (например, плач или сосание молока) могут вызывать одышку;

- Увеличение печени и селезенки.

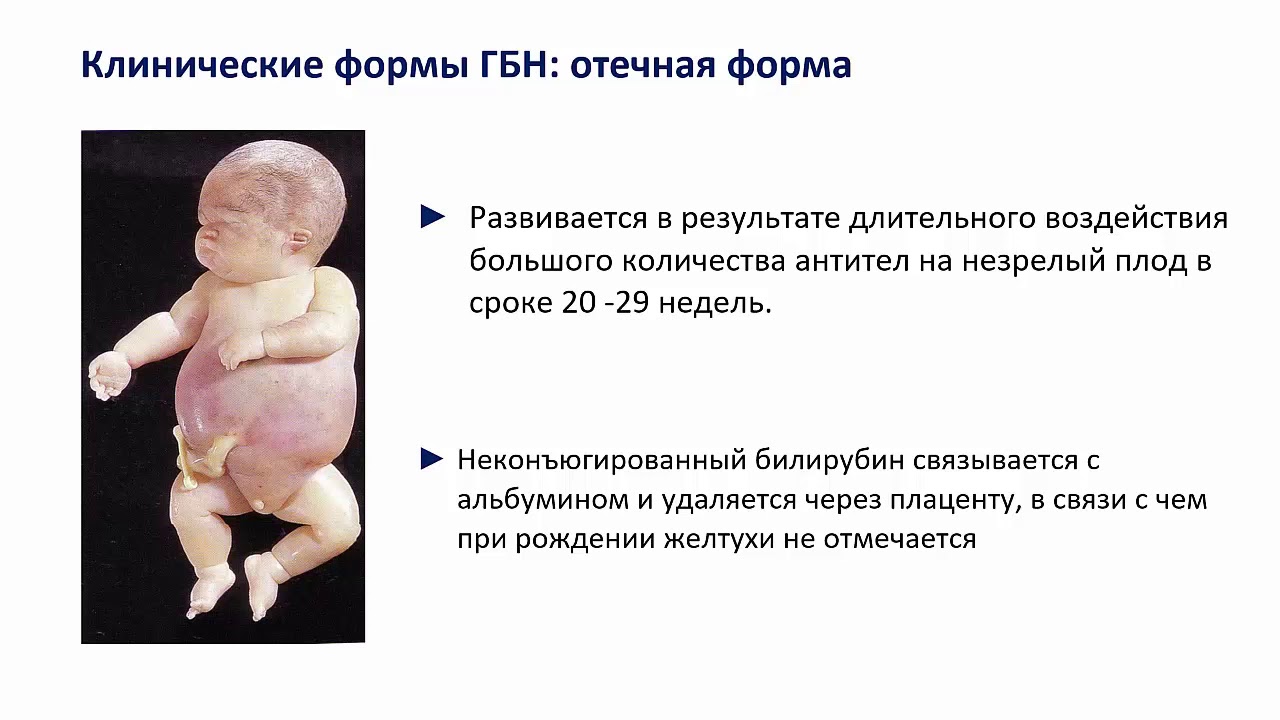

2. Отечная форма. Основной признак – наличие отеков. Характерной чертой является накопление избыточного количества жидкости в различных тканях:

- В подкожной клетчатке;

- В грудной и брюшной полостях;

- В околосердечной сумке;

- В плаценте (внутриутробно);

- Возможны геморрагические высыпания на коже;

- Иногда наблюдается нарушение свертываемости крови;

- Ребенок выглядит бледным, вялым и слабым.

3. Желтушная форма. Она характеризуется повышенным уровнем билирубина, образующегося в результате разрушения эритроцитов. Это состояние может привести к токсическому поражению органов и тканей:

- Наиболее серьезным вариантом является накопление билирубина в печени и головном мозге плода, что называется “ядерной желтухой”;

- Характерно желтоватое окрашивание кожи и склер глаз, что является следствием гемолитической желтухи;

- Это наиболее распространенная форма (в 90% случаев);

- Возможен риск развития сахарного диабета при поражении поджелудочной железы.

4. Сочетанная форма (самая тяжелая). Она представляет собой комбинацию всех вышеописанных симптомов, что приводит к наибольшему уровню летальности.

Как определить степень тяжести заболевания?

Для корректной оценки состояния ребенка и назначения эффективного лечения необходимо использовать надежные критерии для определения степени тяжести.

| Степень тяжести | Уровень гемоглобина (г/л) | Концентрация билирубина (мкмоль/л) | Выраженность отеков |

|---|---|---|---|

| Легкая | 120-140 | 50-85 | В подкожной клетчатке |

| Средняя | 90-110 | 86-136 | В брюшной полости |

| Тяжелая | Менее 90 | Более 136 | Выраженные отеки всех тканей (анасарка) |

Методы диагностики

Уже на этапе беременности можно выявить не только наличие заболевания, но и его степень тяжести.

Наиболее распространенные методы диагностики включают:

1. Определение титра резусных или групповых антител. Титр 1:2 или 1:4 считается безопасным. Однако такой подход не всегда оправдан. Существует миф, что “чем выше титр, тем хуже прогноз”.

На самом деле, титр антител не всегда точно отражает тяжесть заболевания. Это означает, что данный показатель является относительным. Поэтому для оценки состояния плода следует использовать несколько методов исследования.

2. УЗИ-диагностика. Этот метод очень информативен. Характерные признаки включают:

- Увеличение плаценты;

- Наличие жидкости в тканях: клетчатке, грудной клетке, брюшной полости, отеки мягких тканей головы плода;

- Увеличение скорости кровотока в маточных артериях и сосудах головного мозга;

- Наличие взвеси в околоплодных водах;

- Преждевременное старение плаценты.

3. Повышение плотности околоплодных вод.

4. При регистрации сердцебиения плода – признаки гипоксии и нарушения сердечного ритма.

5. В редких случаях проводят исследование пуповинной крови. Определяют уровень гемоглобина и билирубина. Этот метод может быть рискованным, так как существует вероятность преждевременного прерывания беременности и гибели плода.

6. После рождения ребенка доступны более простые методы диагностики:

- Забор крови для определения гемоглобина, билирубина, группы крови и резус-фактора.

- Осмотр новорожденного (при тяжелой степени выражены желтуха и отеки).

- Определение антител в крови ребенка.

Лечение ГБН

Начать терапию этого заболевания можно уже в период беременности, чтобы предотвратить ухудшение состояния плода:

- Введение энтеросорбентов, таких как “Полисорб”, помогает снизить уровень антител в организме матери.

- Капельное введение растворов глюкозы и витамина Е укрепляет клеточные мембраны эритроцитов.

- Инъекции препаратов, таких как “Дицинон” (“Этамзилат”), способствуют остановке кровотечений и повышают свертываемость крови.

- В тяжелых случаях может потребоваться внутриутробное переливание крови плоду. Эта процедура рискованна и может привести к серьезным последствиям, включая гибель плода или преждевременные роды.

Методы лечения новорожденного после родов:

- Фототерапия. Под воздействием света с длиной волны около 460 нм билирубин в организме ребенка преобразуется в безопасный метаболит, который легко выводится почками. Расстояние от источника света до тела малыша должно составлять 50 см, а курс лечения — около 70 часов с 12-часовыми перерывами между сеансами.

- Введение препаратов, предотвращающих геморрагические осложнения, таких как “Дицинон”.

- Улучшение функции печени с помощью “Эссенциале”.

- Терапия, направленная на нейтрализацию токсического воздействия билирубина, с использованием “5% раствора глюкозы”, “Аскорбиновой кислоты” и “Токоферола”.

- Применение энтеросорбентов.

- Эффективно проводить очистительные клизмы в первые дни жизни малыша, так как в первом стуле (меконии) содержится много токсичных веществ.

При тяжелой форме заболевания применяются следующие методы лечения:

- Переливание крови. Для гемотрансфузии используется только “свежая” кровь, срок хранения которой не превышает трех суток. Эта процедура рискованна, но может спасти жизнь ребенку.

- Очищение крови с помощью аппаратов гемодиализа и плазмафереза. Эти методы помогают удалить из крови токсические вещества, такие как билирубин, антитела и продукты разрушения эритроцитов.

Профилактика развития иммунного конфликта при беременности

Женщинам, находящимся в группе риска по развитию иммунологической несовместимости

- Избегайте абортов. Для этого важно проконсультироваться с гинекологом, который поможет подобрать надежные методы контрацепции.

- Даже если первая беременность прошла без осложнений, в течение 72 часов после родов необходимо ввести антирезусный иммуноглобулин (например, “КамРОУ”, “ГиперРОУ” и другие). Все последующие беременности также должны завершаться введением этой сыворотки.

Гемолитическая болезнь новорожденного — серьезное и потенциально опасное заболевание. Не стоит слепо доверять мифам о данной патологии, даже если некоторые из них широко распространены. Правильный подход и строгая научная основа — залог успешного протекания беременности. Важно также уделять внимание профилактическим мерам, чтобы минимизировать риск возникновения проблем.

Перейти в раздел:

- Кровь и её заболевания, компоненты, анализы, биохимия

Рекомендации, представленные на СосудИнфо, разработаны квалифицированными медицинскими специалистами с высшим образованием и опытом работы в данной области.

Вопрос-ответ

Как лечат гемолитическую болезнь у новорожденных?

Как лечат ГБН? В лечении используются два подхода — консервативный и оперативный. К первому относят фототерапию и инфузионную терапию с внутривенными иммуноглобулинами, ко второму — заменное переливание крови. Формы лечения в зависимости от степени тяжести определяют врачи.

Чем опасна ГБН?

При достижении критических цифр этот фермент может поражать нейроны головного мозга, что приводит к повреждению его структур и развитию грозного осложнения — билирубиновой энцефалопатии (ядерной желтухи).

Причиной гемолитической болезни новорожденных является?

Гемолитическая болезнь в России диагностируется приблизительно у 0,6-1% новорожденных и возникает при иммунологическом конфликте, когда на эритроцитах плода присутствуют антигены, отсутствующие на мембранах клеток у матери. В основе ГБП лежит транспорт материнских антител к эритроцитам плода через плаценту.

Почему возникает ГБН?

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) – возникает при несовместимости крови матери и плода по резус-фактору, его подтипам, группам крови. Чаще гемолитическая болезнь возникает в результате резус-конфликта. ГБН развивается внутриутробно.

Советы

СОВЕТ №1

Обязательно проходите все рекомендованные пренатальные обследования. Это поможет выявить возможные риски гемолитической болезни новорожденных на ранних стадиях и принять необходимые меры для их минимизации.

СОВЕТ №2

Если у вас в семье были случаи гемолитической болезни новорожденных, обсудите это с вашим врачом. Знание о наследственных факторах может помочь в планировании беременности и выборе оптимальных методов наблюдения за состоянием плода.

СОВЕТ №3

После рождения ребенка внимательно следите за его состоянием. Обратите внимание на любые изменения в цвете кожи (желтуха), аппетите и активности. При подозрении на гемолитическую болезнь немедленно обращайтесь к врачу.

СОВЕТ №4

Не забывайте о важности вакцинации. Некоторые вакцины могут помочь предотвратить развитие осложнений, связанных с гемолитической болезнью, поэтому проконсультируйтесь с педиатром о графике прививок для вашего малыша.