Гематома головного мозга – это ограниченный участок скопления крови в полости черепа. По отношению к головному мозгу и его оболочкам различают несколько видов гематом. У каждого вида имеются свои клинические признаки. Образование гематом происходит в результате разрывов кровеносных сосудов, проходящих внутри черепа. Гематома головного мозга является очень опасным состоянием, требующим немедленного медицинского вмешательства. Лечение может быть консервативным и оперативным. Из этой статьи Вы сможете узнать о разновидностях гематом и способах их лечения.

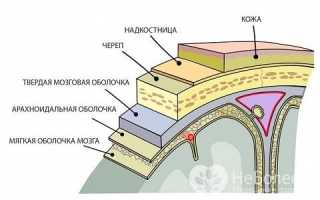

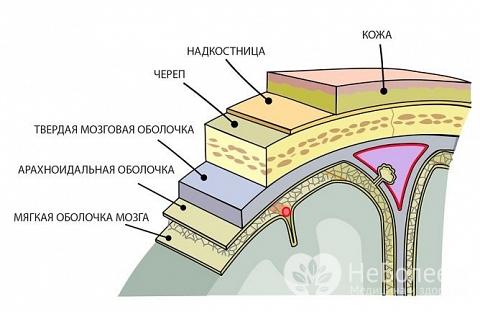

Строение головного мозга

Твердая оболочка – самая поверхностная, наружная ее часть, обращена к внутренней поверхности костей черепа, а внутренняя – к паутинной оболочке. Она богата нервными окончаниями и формирует кавернозные синусы и влагалища для нервов, выходящих из полости черепа.

Срединная оболочка – арахноидальная, представлена в основном сосудами. Она обеспечивает адекватное кровоснабжение, лимфоотток и ликвородинамику.

Ближе всего к ГМ располагается мягкая оболочка. Она так же участвует в кровоснабжении головного мозга, проникает во все борозды и щели и обеспечивает своеобразную фиксацию покровов ГМ.

Между каждой из оболочек имеются пространства, частично заполненные серозной жидкостью, которые при травмах или по другим причинам могут наполняться кровью, поступающей из поврежденных кровеносных сосудов, формируя гематому.

Диагностирование

Внутримозговая гематома чаще всего диагностируется с помощью следующих исследований:

- энцефалография;

- магниторезонансная томография;

- КТ головного мозга;

- рентгенография.

Эти диагностические методики являются безболезненными и не причиняют вреда здоровью пациента.

Важная информация: Почему появляется много синяков на ногах у ребенка (грудничка)

Причины

Кроме травм, другими причинами кровоизлияний могут быть:

- Деформация, изменение структуры сосудов мозга, что происходит вследствие хронических или других заболеваний, в том числе и аутоиммунных (аневризма, артериовенозная мальформация, церебральная амилоидная ангиопатия).

- Бесконтрольно протекающая артериальная гипертензия, гипертонический криз.

- Первичные или метастатические опухолевые процессы ГМ.

- Длительный бесконтрольный прием антикоагулянтов (Варфарина, Ацетилсалициловой кислоты и др.).

- Гематологические заболевания (гемофилия, онкогематология, серповидно-клеточная анемия).

Симптомы недуга

Опасность данной патологии в том, что симптомы внутричерепной гематомы протекают в латентной форме. Пациента начинает беспокоить при сдавливании головного мозга или при осложнениях, которые отразились на головном мозге. В некоторых случаях внутричерепную гематому можно распознать по признакам:

- Человек становится обессиленным, постоянная сонливость.

- Повышенная раздражительность.

- Резкие болевые ощущения в голове, которые сопровождаются потемнением в глазах и даже потерей сознания.

- Первыми тревожными симптомами заболевания могут быть тошнота и рвота без причины.

- Частота сердечных сокращений ниже нормы (пульс менее 50 ударов в минуту).

Чтобы избежать последствий, специалисты рекомендуют при первых симптомах патологии, а также при любой травме головы обращаться в медицинское учреждение для тщательного обследования.

Виды гематом

В зависимости от локализации, различают следующие формы кровоизлияний ГМ:

| Виды | Описание |

| Эпидуральная | Образуется в пространстве, ограничивающемся наружной поверхностью твердой оболочки и внутренней поверхностью черепа |

| Субдуральная | Излившаяся кровь скапливается между твердой и арахноидальной оболочкой |

| Внутримозговая | Образуется в результате кровоизлияния в ткань мозга, иногда с прорывом в желудочки и формированием желудочкового кровоизлияния |

| Субарахноидальная | Скопление крови в подпаутинном пространстве |

Из поврежденного сосуда кровь может пропитывать само вещество мозга, в таком случае говорят о внутримозговом кровоизлиянии.

Виды субдуральных гематом по клиническому течению:

| Виды | Описание |

| Острая | Характерные симптомы развиваются зразу после нанесения травмы или воздействия повреждающего фактора |

| Подострая | В этом случае клиническая картина очевидна не сразу, а проявляется в течение нескольких часов |

| Хроническая | Человек с хронической субдуральной гематомой может ходить месяцами, а в редких случаях – годами, не подозревая о своем заболевании, в виду отсутствия характерных клинических признаков |

Клиническая картина патологии

Как определить, что образовалась внутричерепная гематома? Симптомы патологии зависят от вида кровоизлияния. Так, к признакам эпидуральной гематомы относят выраженную головную боль, судорожный синдром, нарушение сознания и сонливость. При исследовании реакции зрачков на свет отмечается анизокория. Позже присоединяются параличи конечностей. Признаки внутричерепной гематомы обнаруживаются в течение нескольких часов или дней с момента повреждения артерии. У детей симптомы развиваются быстрее.

Субдуральная гематома характеризуется следующей клинической картиной:

- преобладает головная боль;

- тошнота и рвота, не приносящая облегчения;

- менингеальные знаки;

- иногда отмечаются судорожные припадки.

Симптомы внутримозгового кровоизлияния схожи. В отличие от признаков субдуральной гематомы, боль охватывает одну сторону головы, отмечается потеря сознания. Внутримозговое кровоизлияние часто приводит к параличу конечностей.

Диапедезные гематомы характеризуются постоянными головными болями. Выявить их сложнее всего, так как они имеют малые размеры.

Эпидуральная гематома

Формируется над твердой мозговой оболочкой и может достигать до 8 см в диаметре, накапливая в среднем 80–120 мл крови (иногда до 250 мл). За счет отслоения твердой мозговой оболочки от костей черепа, имеет характерный вид двояковыпуклой линзы, при котором наблюдается уменьшение размеров от центра к периферии.

Эпидуральная гематома формируется над твердой мозговой оболочкой, при субдуральной форме кровь скапливается между твердой и арахноидальной оболочками

Интересным фактом является то, что субдуральные кровоизлияния практически никогда не возникают у детей младше двух лет и у людей старше 60 лет из-за плотного прикрепления твердой оболочки к костям черепа.

Чаще всего они образуются у мужчин 16–25 лет, у больных противоположного пола они наблюдается реже (более чем в 2 раза).

Эпидуральное кровоизлияние – наименее распространенное, оно составляет 1–1,5 % от всех внутричерепных гематом, однако при ДТП процент увеличивается до 9%. При тяжелых ДПТ возможна комбинация с ушибом ГМ и субдуральным кровоизлиянием.

Симптомы

Характерной клинической картиной является наличие светлого периода, при котором пациент на короткое время теряет сознание, а после восстановления жалуется на умеренную цефалгию, головокружение, слабость. Объективно может наблюдаться амнезия, анизорефлексия, нистагм, слабовыраженные менингеальные симптомы.

Патология сопровождается головной болью и слабостью

Такое состояние расценивается как черепно-мозговая травма легкой или средней степени тяжести. Однако по истечению светлого периода (в среднем – от получаса до нескольких часов) резко нарастает симптоматика, усиливается головная боль, наблюдается рвота.

Сознание внезапно ухудшается, вплоть до сопора (субкомы) и комы. Объективно наблюдается урежение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, односторонний мидриаз (на стороне кровоизлияния), парез фациального нерва и другие очаговые признаки, свидетельствующие о сдавлении ГМ.

Стертый светлый промежуток

Процесс может протекать со стертым светлым промежутком. В этом случае сразу отмечается отсутствие сознания, кома. Затем, спустя некоторое время (несколько часов), сознание начинает восстанавливаться до сопора, иногда возможно вербальное взаимодействие с пациентом, при котором он может указать на сильнейшую головную боль.

В таком состоянии больной может находиться от несколько минут до 24 часов, после чего симптоматика, как и в первом случае, прогрессивно и резко ухудшается, сопор переходит в возбуждение, а затем в коматозное состояние. Объективно отмечаются тяжелые вестибулярные, неврологические и другие нарушения, свидетельствующие о поражении ствола мозга. Прогрессивно ухудшаются витальные функции.

Отсутствие светлого периода

Отсутствие светлого периода – довольно редкое явление, при котором сразу после травмы пациент находится в коме, не меняя свое сознание. Это плохой прогностический признак, наблюдающийся при тяжелой черепно-мозговой травме в комплексе с другими повреждениями мозга.

Какие причины возникновения патологии существуют

Внутричерепная гематома провоцируется такими факторами:

- инсультом (гемморагическим), возникающим в результате чрезмерного повышения артериального давления;

- разрывом аневризмы;

- опухолью головного мозга;

- атеросклеротическим поражением сосудов, приводящим к их истончению;

- черепно-мозговой травмой, сопровождающейся разрывом артерий.

Лечение патологии нужно начинать незамедлительно, поэтому диагностика должна быть быстрой и качественной. Для пожилого человека даже небольшая по сложности травма может оказаться губительной и привести к серьезному нарушению мозгового кровообращения. Внутричерепная гематома не редкость. Дело в том, что процесс старения приводит к истончению стенок кровеносных сосудов, потере их эластичности, увеличению ломкости.

Субдуральная гематома

В этом случае кровь из поврежденных сосудов скапливается между твердой и арахноидальной мозговыми оболочками. По частоте она составляет около 40% среди всех внутричерепных гематом.

Симптомы

На первый план выступают признаки нарушения сознания, психики, головные боли и рвота.

Классически, симптомы кровоизлияния трехстадийные, при которых вначале отмечается отсутствие сознания, затем следует кратковременный светлый промежуток (частичное восстановление сознания), что сменяется снова отсутствием сознания, наступлением комы. Однако такая стадийность отмечается редко, зачастую светлый промежуток либо стертый, либо вовсе отсутствует.

Другие клинические симптомы:

- амнезия;

- делириозный, онейроидный синдром;

- эйфория, нелепое поведение, возбуждение;

- эпилептические приступы;

- головная боль, головокружение, повышенная чувствительность к свету;

- расширение зрачка со стороны кровоизлияния;

- другие симптомы, свидетельствующие о компрессии мозга;

- очаговая симптоматика.

Как проявляется патология

Внутричерепная и внутримозговая гематома проявляются в зависимости от места их локализации, размера и типа. Признаки не наблюдаются сразу же после получения повреждения. Присутствует светлый промежуток. Каждый тип гематомы имеет свои симптомы:

- Эпидуральная. При ней наблюдается сильная головная боль, спутанность сознания, сонливость. В особо сложных случаях пациент может впадать в кому. Если объем гематомы превышает 150 мл, то больной умирает. С той стороны, где локализуется поражение мозга, наблюдается сильное расширение зрачка. В дальнейшем у пациента отмечается появление онемение участков кожи и частей тела, развивается эпилепсия.

- Субдуральная. Появляется постепенно усиливающаяся головная боль. Далее, отмечается тошнота, рвота, судорожные припадки. У детей наблюдается увеличение размеров головы. Если размер повреждения небольшой, то скопление крови может рассасываться само.

- Внутримозговая гематома характеризуется головной болью, локализующейся с одной стороны и постепенно усиливающейся. Больной теряет сознание, у него развивается рвота (многократная), судороги. Дыхание становится хриплым. Если поражен ствол головного мозга, то избежать летального исхода не удается.

- Если внутримозговая гематома появилась вследствие разрыва аневризмы, у пациента появляется ощущение удара в голову, сопровождающегося сонливостью, заторможенностью движений, судорогами, а также сильной головной болью.

Запомнить нужно одно: при наличии внутричерепной гематомы симптомы сразу не появятся. Это не значит, что повреждение так просто прошло. После любой травмы головы или ухудшения самочувствия желательно сразу же обратиться к врачу.

Внутримозговая гематома

Представлена ограниченным скоплением жидкой или свернувшейся крови (1–100 мл) в веществе ГМ.

При внутримозговой форме гематомы кровь скапливается в веществе головного мозга

Скопившаяся жидкость в веществе ГМ характеризуется следующими клиническими признаками:

- Сдавливает окружающие нейроны, что неизбежно приводит к их некрозу.

- Ведет к повышению внутричерепного давления и развитию отека ГМ.

- Провоцирует формирование дислокационного синдрома (при котором большое количество скопившейся крови ведет к смещению срединных структур мозга).

Формирующийся спазм сосудов, располагающихся вблизи гематомы, усугубляет течение процесса, увеличивая зону некроза. В 15% случаях кровь прорывается в желудочки ГМ (кровоизлияние в желудочки).

Классифицируют патологию в зависимости от локализации и размеров. По размеру гематомы различают:

- малая: до 20 мл, в диаметре до 3 см;

- средняя: до 50 мл, до 4,5 см в диаметре;

- большая: более 50 мл, более 4,5 см в диаметре.

Симптомы

Внутримозговое кровоизлияние может сопровождаться трехфазностью (с наличием светлого промежутка) или отсутствием светлого промежутка. Сознание у таких пациентов нарушено (сопор или кома), чему может предшествовать психомоторное возбуждение.

Выраженность и наличие очаговой симптоматики будет зависеть от размеров и расположения гематомы. Чаще всего она сопровождается односторонним парезом мышц, афазией, эпилептическими приступами, нарушением симметричности сухожильных рефлексов, разным диаметром зрачков. Также характерно отсутствие критики, амнезия, нарушение поведения.

При прорыве крови в желудочки ГМ наблюдается повышение температуры тела, быстрое развитие коматозного состояния (если до этого пациент не был в коме), характерны признаки раздражения оболочек ГМ, специфические судороги.

Симптоматика

Симптомы внутричерепной гематомы часто зависят от локализации очага и степени тяжести повреждений. На состояние пациента влияют размеры образовавшейся полости, заполненной кровью и другими физиологическими субстанциями, и характер течения патологии, к примеру, скорость увеличения. Симптомы гематомы, образовавшейся в головном мозге:

- Боль в области головы, головокружение.

- Приступы тошноты, часто сопровождающиеся рвотой.

- Синяки вокруг глаз.

- Помутнение сознания.

- Сонливость, вялость.

- Нарушение функции речи.

- Анизокория (разный диаметр зрачков).

- Атония (мышечная слабость).

Если область кровоизлияния отличается большими размерами, возможно появление таких признаков гематомы в голове, как судорожный синдром. В тяжелых случаях развивается летаргия (болезненное состояние с существенным замедлением дыхания и пульса) и кома.

Внутричерепная гематома размером более 100 см3 может развиваться по декомпенсированному или субкомпенсированному типу течения. В первом случае диагностируется крайне тяжелое, терминальное состояние. У больных угнетение сознания оценивается до 8 баллов по шкале Глазго, наблюдается выраженный дислокационный синдром с нивелированием полушарных симптомов. Летальность составляет около 73%.

Признаки большой внутричерепной гематомы при субкомпенсированном варианте течения включают оценку угнетения сознания 9-15 баллов по шкале Глазго, общемозговую и дислокационную симптоматику. Неврологические полушарные симптомы (гемипарез – частичный паралич мышц с одной стороны тела, гемиплегия – односторонняя полная потеря произвольных движений руки и ноги, гемианопсия – двухсторонняя слепота в половине зрительного обзора, афазия – утрата речи) выражены у 50% пациентов. Летальность составляет – около 33%.

Характерные признаки гематомы большого размера: значительное смещение (на 10-28 мм) срединных структур, грубая компрессия и деформация тканей головного мозга – желудочков, базальных цистерн, артерий, мозгового вещества. Тяжесть состояния пациента зависит от объема и толщины гематомы, образовавшейся в головном мозге. Размеры геморрагии влияют на выраженность дислокационного синдрома.

Диагностика

Диагноз устанавливается неврологом или нейрохирургом, часто – вместе с травматологом.

Для постановки диагноза необходимо обратиться к неврологу или нейрохирургу

Для определения локализации кровоизлияния, тяжести состояния пациента и дальнейшей тактики ведения используют следующие клинико-лабораторные методы:

- Сбор анамнеза, оценка симптомов, жалоб, объективного состояния.

- Общеклинические анализы крови, мочи.

- Рентгенологические методы диагностики: позволяют выявить локализацию перелома (в 90% случаев она совпадает с местонахождением гематомы).

- Магнитно-резонансная томография.

- Церебральная ангиография или магнитно-резонансная ангиография (могут указать на место разрыва сосудов или другие сосудистые нарушения).

Проведение оперативного вмешательства

В большинстве случаев показано оперативное удаление внутричерепной гематомы. Оно заключается в эвакуации крови. С этой целью выполняют следующие виды хирургических вмешательств:

- Костно-пластическая трепанация. Характеризуется произведением небольшого отверстия в черепе и удалении сгустков крови специальными инструментами и вакуумным прибором.

- Стереотаксическое вмешательство. Кровь из полости черепа выводится при помощи специальной канюли.

- Пункционно-аспирационное удаление гематомы. Заключается в постановке тонкого катетера.

Метод оперативного лечения подбирает нейрохирург, в зависимости от размера кровоизлияния, сопутствующих патологий и возраста пациента.

Лечение

Терапия может быть консервативной и оперативной.

Консервативное лечение проводится при следующих размерах гематомы:

- эпидуральная: до 40–50 мл;

- субдуральная: толщина не более 1 см, смещение церебральных структур до 3 мм, объем до 40 мл;

- внутримозговая: диаметр не превышает 3 см.

Дополнительные показания к консервативной терапии:

- удовлетворительное состояние сознания пациента и отсутствие тяжелой симптоматики со склонностью к прогрессии;

- отсутствие признаков компрессии ГМ, дислокационного синдрома.

Препараты, применяемые в лечении:

- для устранения спазма сосудов: Аминокапроновая кислота, Викасол, Апротинин, Нифедипин;

- для предупреждения отека мозга: Маннитол и другие симптоматические лекарственные средства.

Часто проводится ургентное оперативное вмешательство, направленное на аспирацию излившейся крови, удаление гематомы и очагов размозжения, если они есть, устранение компрессии мозга, перевязка кровоточащего сосуда.

В некоторых случаях требуется оперативное вмешательство

Хирургическое вмешательство всегда должно сопровождаться инфузионной терапией, включающей гемостатические, противоотечные и другие препараты.

Особенности лечения заболевания

Представленное поражение представляет огромную опасность для жизни пациента, поэтому его лечение следует начинать как можно раньше. Внутричерепная, а иногда и внутримозговая гематома, удаляется посредством хирургического вмешательства, что тоже несет определенную опасность. Вид операции во многом зависит от типа, размера и расположения скопления крови.

После осуществления вмешательства больному назначается курс медикаментозного лечения. Он должен принимать противосудорожные лекарства, а также препараты для контроля посттравматических судорог. Такие проявления у некоторых пациентом наблюдаются даже через год после получения травмы.

Некоторое время после проблемы и проведения операции у больного может отмечаться нарушение концентрации внимания, частичная потеря памяти. Иногда она восстанавливается полностью, хотя бывают случаи, когда некоторые фрагменты из жизни для больного так и остаются неизвестными.

Внутримозговая гематома предусматривает продолжительный период восстановления. Взрослым пациентам для реабилитации потребуется как минимум полгода. Если такая патология была диагностирована у детей, то они способны восстановиться немного быстрее.

Ежели размеры гематомы небольшие, то она способна рассосаться самостоятельно. Естественно, пациент в этот период должен строго соблюдать постельный режим и выполнять предписания доктора. Время лечения составляет 3–4 недели. Лучше, если пациент будет находиться в стационаре под контролем врачей.

После того как внутримозговые гематомы полностью вылечиваются, у человека могут продолжать появляться определенные признаки травмы.

Последствия гематомы головного мозга

Последствия гематомы головного мозга зависят от ее локализации и размеров, возраста пациента, сопутствующих заболеваний, сочетания с другими повреждениями ткани мозга и его оболочек, длительности и степени нарушения сознания, своевременности и полноценности оказания квалифицированной помощи.

Летальность при субдуральных гематомах составляет 50–90%. Прогностически благоприятный исход наблюдается при проведении операции в первые 6 часов после получения травмы. Гематома легкой степени зачастую хорошо поддается консервативному лечению и рассасывается в течение 30–40 дней. Известны случаи ее хронизации.

Четверть эпидуральных кровоизлияний заканчивается летальным исходом. При своевременно проведенной консервативной терапии или операции летальность сводится к минимуму.

При внутримозговых кровоизлияниях наиболее неблагоприятен исход в случае прорыва крови в желудочки. 70% больных после лечения имеют стойкий инвалидизирующий неврологический дефицит.

Гематома головного мозга – опасное состояние, угрожающее жизни пациента. Незамедлительность и адекватность лечебных, реанимационных и реабилитационных мероприятий являются важнейшими этапами, позволяющими уменьшить риск летального исхода или инвалидизации.

Реабилитационный период

С целью предотвращения судорог и других последствий после операции по удалению гематомы головного мозга проводится медикаментозная терапия. Реабилитация направлена на восстановление мозговых функций и нормальной жизнедеятельности организма. Включает физиотерапию, психотерапию, лечебную гимнастику (использование роботизированных тренажеров для восстановления двигательной активности, тренировки мелкой моторики и движений конечностей), массаж и другие мероприятия.

Появление очагов кровоизлияния в тканях головного мозга связано с повреждением целостности элементов сосудистой системы, чаще в результате травмы в области головы или вследствие цереброваскулярных заболеваний. Степень угрозы для жизни и здоровья пациента зависит от объема и размеров гематомы, от скорости оказания медицинской помощи и проведения оперативного лечения.

ПРОФИЛАКТИКА

Неблагоприятные исходы геморрагического инсульта ещё раз подчёркивают важнейшее значение профилактики заболевания. Основные мероприятия в этом направлении заключаются в том, чтобы как можно раньше выявить и провести систематическое адекватное медикаментозное лечение больных, страдающих гипертонической болезнью, что позволяет уменьшить риск инсульта на 40-50%, а также устранить факторы риска гипертонической болезни и инсульта: курение, приём больших доз алкоголя, сахарный диабет, гиперхолестеринемию.

Симптомы

Субдуральные и эпидуральные внутричерепные гематомы всегда вызывают сдавливание головного мозга, и именно этот факт определяет возникающую симптоматику. При внутримозговых гематомах происходит пропитывание тканей мозга кровью, и пораженные участки утрачивают свои функции, что и вызывает появление характерных симптомов.

Внутримозговые гематомы

Обычно внутримозговые гематомы имеют форму шара и на 2/3 части состоят из свернувшейся крови (сгустков), а на 1/3 – из жидкой крови. Чаще они локализуются в лобных или височных долях, и чуть реже в теменной. Внутримозговые гематомы, вызванные травмами, расположены ближе к коре больших полушарий мозга, а гематомы, спровоцированные разрывом сосудов при атеросклерозе или артериальной гипертензии, – в глубоких слоях мозга.

Как правило, симптомы при внутримозговых гематомах начинают проявляться практически сразу после их образования, и наиболее тяжелым периодом для больного становятся первые 2-3 недели после кровоизлияния. Тяжесть его состояния обусловлена не только симптомами самой гематомы, но и нарастающим в первые дни отеком мозга, который вызывает прогрессирование очаговых и дислокационных симптомов. В этом периоде у больного может наблюдаться или декомпенсация имевшихся ранее сопутствующих заболеваний, или развитие новых (нарушений функций почек или печени, сахарного диабета, пневмонии и др.).

Излившаяся кровь пропитывает мозговые ткани, и даже при небольших объемах кровоизлияния происходит сдавление тканей мозга. Именно поэтому для их классификации применяется следующая шкала по размерам:

- малого объема – до 20 мл;

- среднего объема – от 20 до 50 мл;

- большого объема – более 50 мл.

Симптомы определяются местом локализации, объемом гематомы и темпом развития дислокационно-гипертензивного синдрома и разделяются на:

- Очаговые симптомы. Их характер определяется зоной поражения тканей мозга. Симптомы могут выражаться в нарушении или утрате способности понимать и воспроизводить речь, парезе мимических мышц лица, выпадении полей зрения, резком нарушении координации движений, утрате критичности к своему состоянию, нарушениях памяти, параличе или парезе конечностей (чаще рук), утрате чувствительности определенного участка тела, развитии психического расстройства.

- Признаки дислокации мозга. При смещении мозга вниз происходит вклинивание миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, и такое смещение мозговых структур вызывает сдавление продолговатого мозга. У больного развивается нистагм, диплопия, косоглазие и появляется плавающее движение глазных яблок, нарушения глотания, дыхательной и сердечной деятельности. При попадании крови в желудочковую систему мозга состояние больного резко ухудшается: у него поднимается температура до 38-40 °С, появляется периодическое судорожное сокращение мышц, сознание угнетается до коматозного состояния. Во многих случаях кровоизлияние в желудочки мозга приводит к смерти больного.

- Признаки повышения внутричерепного давления. У больного появляется резкая головная боль, выраженная слабость, тошнота и рвота, отечность лица, синяки под глазами, отек глазного нерва, боли при поворотах головы, ухудшения периферического зрения, шум в ушах, гипотония и признаки обморочного состояния.

При внутричерепных гематомах больной часто бывает обездвижен длительное время, и это может приводить к развитию такого тяжелого осложнения как тромбоэмболия легочной артерии.

Прогноз при такой разновидности внутричерепных гематом зависит от многих факторов:

- объем и место локализации кровоизлияния;

- возраст больного;

- выраженность поражения стволовых отделов, отвечающих за дыхание и другие жизненно важные функции;

- наличие сопутствующих заболеваний, гематом, участков размозжения головного мозга, вдавленных переломов черепа и др.

Как правило, у выживших больных к концу 2-3 недели происходит регресс общемозговых симптомов, и в основном присутствуют очаговые симптомы, выраженность которых в дальнейшем определяет степень инвалидизации пациента.

Субдуральная гематома

В большинстве случаев субдуральные гематомы являются следствием черепно-мозговых травм и значительно реже появляются из-за сосудистых патологий головного мозга или приема антикоагулянтов. Они наблюдаются в 40% случаев всех внутричерепных гематом, встречаются у больных разных возрастных групп (но чаще после 40 лет) и чаще выявляются у мужчин, чем у женщин (3:1).

Причиной развития острых субдуральных гематом чаще становится тяжелая черепно-мозговая травма, а подострых и хронических – легкая травма. Часто они являются двухсторонними и возникают не только на стороне травмы, но и с противоположной стороны.

Характер и выраженность симптомов при субдуральных внутричерепных гематомах весьма вариабельны, и их проявления зависят от объема и темпа кровоизлияния, места локализации скопления крови, зон ее распространения и других факторов. Такая особенность развития клинической картины при этой разновидности внутричерепных гематом объясняется тем, что причиной появления субдуральных гематом часто становятся тяжелые травмы, сопровождающиеся опасными повреждениями головного мозга.

Клиническая картина при субдуральной внутричерепной гематоме складывается из таких основных симптомов:

- общемозговые;

- очаговые;

- вторичные стволовые.

Появление субдуральных гематом сопровождается наличием «светлого» промежутка: после появления кровоизлияния у больного наблюдается полное отсутствие клинических симптомов. Он может развиваться, в зависимости от тяжести травмы, в разные сроки и иметь разную выраженность.

Острая субдуральная гематома

При острой субдуральной гематоме «светлый» промежуток присутствует редко (длится 10-20 минут или несколько часов, иногда 1-2 суток), и может почти отсутствовать или, в редких случаях, быть почти незаметным, т. к. кровь быстро изливается в пространство между паутинной и твердой (наружной) оболочкой. В начале у больного появляются интенсивные головные боли, тошнота и рвота, то есть общемозговые симптомы. Немного позднее к ним присоединяются признаки сдавления и поражения тканей мозга:

- кратковременная утрата сознания;

- состояние умеренного оглушения;

- нарушения чувствительности;

- диффузные нарушения мышечного тонуса;

- дезинтеграция сознания: снижение критики к своему состоянию, нелепое поведение, нарушение контроля над тазовыми органами, эйфория;

- разные размеры зрачков (в некоторых случаях);

- нарушения речи;

- пирамидальная недостаточность: нарушение походки, дрожание подбородка, нистагм, парезы и параличи конечностей, тремор рук, судороги.

По мере нарастания сдавливания мозговых тканей состояние больного ухудшается. Вначале повышается артериальное давление и учащается дыхание. Затем показатели артериального давления резко снижаются, пульс становится замедленным, а дыхание прерывистым. У больного могут развиваться эпиприпадки, он может впадать в сопор или, в тяжелых случаях, в кому. При тяжелых повреждениях мозговой ткани субдуральная гематома может приводить к летальному исходу.

Подострая субдуральная гематома

При подострых субдуральных гематомах больной теряет сознание на несколько минут и после его восстановления у него может присутствовать оглушенность или наступать «светлый» промежуток, который может продолжаться до 14 суток. У некоторых больных на протяжении этого времени отсутствуют всяческие признаки поражения мозговой ткани, и они предъявляют жалобы только на снижение толерантности (устойчивости) к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, слабость и несильные головные боли. Иногда возможно появление незначительного повышения показателей артериального давления и невыраженной брадикардии.

После завершения «светлого» промежутка наступает психомоторное возбуждение, обморок, появляются судороги и следующие симптомы:

- увеличение размеров зрачка и отсутствие его реакции на свет со стороны поражения мозга;

- мышечная слабость в руках и ногах (с противоположной стороны от гематомы);

- нарушения речи;

- повышение артериального давления;

- брадикардия;

- повторяющаяся или неукротимая рвота;

- нарушения психики: дезориентация во времени и месте, отсутствие критики к своему состоянию, неадекватность поведения, эйфория.

На фоне таких ухудшений у больного наблюдается помрачение сознания вплоть до оглушения, сопора или комы, а если сдавление мозга достигает ствола, то возникают тяжелые нарушения дыхательной и сердечной деятельности, которые могут приводить к летальному исходу.

Хроническая субдуральная гематома

При хронических субдуральных гематомах продолжительность «светлого» промежутка составляет более 14 суток, и симптомы поражения мозга начинают появляться спустя несколько недель или месяцев после травмы головы. На протяжении этого времени у больного могут возникать периодические головные боли, слабость и снижение толерантности к физическим нагрузкам.

После завершения «светлого» промежутка внезапно появляются очаговые симптомы поражения мозга:

- неразборчивость или утрата речи;

- нарушения мышечного тонуса и чувствительности в руках или ногах;

- приступы судорог.

Ухудшение состояния, которое схоже с признаками инсульта, прогрессирует, и у больного появляются признаки нарушения сознания, дыхательной и сердечной деятельности. Многие пациенты даже не связывают появление таких нарушений состояния здоровья с полученной травмой, и для постановки диагноза требуется проведение инструментальных методик обследования (МРТ, КТ).

Эпидуральная гематома

Объем эпидуральной гематомы колеблется от 30 до 250 мл и чаще составляет 80-120 мл, а размер составляет около 7-8 см. Она чаще располагается в височно-лобной, височно-теменной, височной или височно-базальной области и значительно реже в лобной или затылочной. Скопление крови происходит в месте воздействия травмирующего фактора и локализируется в пределах 1-2 долей мозга.

Форма эпидуральной гематомы чаще напоминает двояковыпуклую линзу, и ее центральная часть толще ее периферических отделов на 2-4 см. Причиной их образования становится разрыв артериального сосуда или вен. При повреждении артерий кровь поступает в полость между костями черепа и твердой оболочки мозга быстро и вызывает бурное развитие клинической картины, а при кровоизлияниях из вен гематома образовывается медленно, и симптомы появляются постепенно и не так ярко выражены, как при артериальном кровотечении.

В большинстве случаев эпидуральные кровоизлияния являются острыми, а подострые и хронические наблюдаются значительно реже и преимущественно у пожилых людей. Клиническая картина провоцируется сдавлением прилежащих и смещением близлежащих тканей мозга излившейся кровью.

Варианты течения острых эпидуральных гематом

Выраженность симптомов при острых эпидуальных кровоизлияниях зависит от размера и места локализации гематомы. Переход от момента появления первых признаков эпидуральной гематомы до коматозного состояния с нарушениями жизненно важных функций зависит от зоны расположения скопления крови и от объема излившейся крови. Этот период может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

Симптомы при острых эпидуральных гематомах могут развиваться по таким трем вариантам течения:

- Классический вариант. Такая клиническая картина острых эпидуральных гематом наблюдается в большинстве случаев и вызывается черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести. После непродолжительной утраты сознания у больного происходит стабилизация общего состояния и может оставаться только умеренное оглушение. «Светлый» промежуток является выраженным и может продолжаться от нескольких десятков минут до нескольких часов. В этот период больной может ощущать умеренную головную боль, головокружение и слабость. Иногда отмечается амнезия, нистагм, асимметричность носогубных складок и другие признаки черепно-мозговой травмы. После завершения «светлого» промежутка состояние пациента ухудшается, у него усиливаются головные боли, появляется психомоторное возбуждение, рвота, краснеет лицо, развивается сонливость и повторное выключение сознания, сопровождающееся умеренным и глубоким оглушением, сопором и комой. На фоне таких ухудшений в состоянии у больного повышается артериальное давление, появляется брадикардия и нарастает очаговая симптоматика (мидриаз — стойкое расширение зрачка, анизокория — разный диаметр зрачков, отсутствие реакции зрачка на свет). При выключении сознания до состояния комы нарушение жизненно важных функций может приводить к летальному исходу.

- Вариант со стертым «светлым» промежутком. Такая клиническая картина острых эпидуральных гематом наблюдается нередко. Последовательность симптомов клинического варианта развития эпидуральной острой гематомы сохраняется, но выраженность симптомов имеет существенные отличия. Черепно-мозговая травма обычно является тяжелой, и первичная утрата сознания приводит к развитию комы. У больного определяются общемозговые симптомы и различные нарушения жизненно важных функций, вызванные поражением тканей мозга. Через несколько часов кома сменяется глубоким оглушением или сопором и с больным можно установить минимальный словесный контакт. По его состоянию можно выявить наличие головных болей – стоны, обхватывание головы руками, реакция на попытки перкуссии черепа, поиск положения тела, в котором боль менее выражена, психомоторное возбуждение и др. Такой стертый «светлый» промежуток может длиться несколько минут, часов и, иногда, суток. После его завершения состояние больного вновь усугубляется повторным углублением нарушения сознания: оглушение перерастает в сопор, сопор – в кому. Такое ухудшение состояния сопровождается рвотой, нарастающим двигательным возбуждением, углублением нарушений жизненно важных функций, очаговыми и стволовыми симптомами (резкие нарушения дыхательной и сердечной деятельности, одностороннее увеличение размера зрачка и опущение века на стороне поражения мозга, парезы и параличи, на противоположной поражению стороне появляются признаки пирамидной недостаточности).

- Вариант без появления «светлого» промежутка. Такая клиническая картина острых эпидуральных гематом наблюдается сравнительно редко. Обычно она наблюдается на фоне тяжелых черепно-мозговых травм с сопутствующими кровоизлиянию множественными переломами черепа и повреждениями мозга. У таких больных «светлый» промежуток отсутствует и на догоспитальном этапе, и в стационаре. Они с момента травмы находятся в состоянии сопора или комы и у них не наблюдаются признаки ремиссии симптомов вплоть до хирургического вмешательства или летального исхода.

Подострые и хронические эпидуральные гематомы

Течение клинической картины при подострых эпидуральных гематомах во многом схоже с классическим вариантом острых эпидуральных гематом. Но при них длительность «светлого» промежутка, наступающего через 10-20 минут после травмы, составляет не несколько часов или дней, а около 10-12 суток.

На протяжении этого времени общее состояние больного остается удовлетворительным, и жизненно важные функции изменены мало. Во время «светлого» промежутка могут наблюдаться такие симптомы:

- умеренные головные боли;

- сознание остается ясным или наблюдается умеренное оглушение;

- есть тенденция к повышению артериального давления и брадикардии.

После завершения «светлого» промежутка у больного появляются признаки нарушения сознания. Они могут углубляться волнообразно – признаки его выключения до глубокого оглушения сменяются его быстрым спонтанным восстановлением. Такие моменты сопровождаются усилением головной боли и умеренным психомоторным возбуждением. Также у больного выявляются признаки сдавления мозга в виде застойных явлений на глазном дне.

Хронические эпидуральные гематомы выявляются крайне редко.

Формы и особенности

Если ушиб развивается остро, сперва человек ощущает сильную боль в голове, его тошнит и рвет. Постепенно зрачки приобретают разный размер, страдает чувствительность. Со стороны заметна речевая дисфункция. Появляются пирамидные нарушения. Гематома раздражает мозговую кору, что может спровоцировать судорожность. Постепенно появляются проявления, позволяющие заподозрить негативное влияние на мозговой ствол. Повышается давление, дыхание становится чаще, частота сердцебиения снижается. Постепенно симптоматику подменяют пониженное давление, частое сердцебиение и неритмичное дыхание.

В подострой форме больной сперва теряет сознание, затем наступает пора светлого промежутка, длительность которого иногда достигает пары недель. Ушиб проявляет себя умеренной болезненностью, быстрой утомляемостью, слабостью. У некоторых повышается давление, наблюдается брадикардия. Следующий этап – возбужденность, судорожность, потеря сознания, нарушение речевой функции, слабость мышц. Зрачок с одной стороны расширяется, не реагирует на свет. Больного рвет, пульс становится медленнее, давление растет, нарушается сознание – вплоть до коматозного состояния. Постепенно наблюдается угнетение деятельности сердца и дыхательной системы. Это состояние может стать причиной летального исхода.

Последствия субдуральной гематомы головного мозга, оставшейся незамеченной и развивающейся в хронической форме, также могут быть самыми плачевными – вплоть до летального исхода. Симптоматика проявляет себя через несколько недель или месяцев после травмы. Чаще такая форма наблюдается у лиц старше пятидесятилетнего возраста. Светлый промежуток не сопровождается симптомами, но внезапно появляются судорожность, конечности слабеют, нарушается речь. Клинические проявления сходны с инсультом. Зачастую к этому моменту пациент уже не может вспомнить травму. Состояние постепенно прогрессирует, нарушается сознание, дыхание, работа сердца.

Разновидности

Скопления крови бывают единичными и множественными. Расположение может быть односторонним или двусторонним. У одного человека могут быть внутричерепные гематомы различных типов с обеих сторон. Если причиной появления сгустка крови стал удар, то гематома может быть на противоположной стороне мозга, так как возможно получение травмы мозга как противоудара.

По размерам кровяных сгустков различают гематомы головного мозга:

- малые (объем крови не превышает 50 мл);

- средние (объем в пределах 51-100 мл);

- большие (превышают 100 мл).

По времени развития существуют: острые, подострые, хронические формы.

По типу кровоизлияния выделяют виды гематом: субдуральная, эпидуральная, внутримозговая гематома.

Все виды гематом требуют быстрого лечения. В противном случае, в головном мозге может начаться необратимое поражение тканей.

Осложнения и последствия

Гематома в голове способна спровоцировать различные осложнения. Она бывает причиной опасных повреждений мозга. Основные симптомы ее наличия — болевые ощущения, бессознательное состояние, очаговые признаки. К очаговой симптоматике относят речевые и зрительные расстройства, двигательную дисфункцию.

После удара головой, даже когда отсутствуют кровотечения и внешние повреждения, требуется пройти обследование и сделать КТ. Данная патология, формирующаяся в результате повреждения сосудов, становится угрозой для жизни и может спровоцировать различные осложнения и неблагоприятные последствия.

Гематома может спровоцировать двигательную дисфункцию, частые головные боли, неадекватное восприятие происходящего, речевые расстройства, нарушения памяти. Продолжительность реабилитации индивидуальна и зависит от различных факторов. Чтобы предотвратить появление неблагоприятных последствий, необходимо своевременно обратиться за помощью к врачам.

Кровоизлияние в голове бывает спровоцировано различными причинами: авария, несчастный случай, сложные роды. Вследствие этого нередко появляются различные неблагоприятные последствия.

Вовремя проведенное обследование, терапия под наблюдением врачей, курс реабилитации дают возможность вернуться к прежнему образу жизни и восстановить нормальное функционирование организма.

Что это такое и причины появления

Скопление крови (кровоизлияние) с четко очерченными границами называют гематомой. Они образуются на коре либо в тканях – внутримозговые гематомы. Появление кровяных сгустков в голове сдавливает ткани, препятствует нормальной работе. Скопление появляется после разрыва кровеносных сосудов непосредственно в мозге либо в пространстве между костью черепа и мозгом.

Головной мозг окружен жидкостью, которая защищает его от незначительных травм. При ударах большой силы такой защиты недостаточно и происходит удар мозга о черепные кости. Как результат, человек получает ушиб головного мозга. Основной причиной появления гематом являются травмы, полученные в автомобильных авариях, а также бытовых ситуациях после сильных ударов головой. Кроме того, гематома в голове может появиться:

- как побочный эффект от гипертонической болезни;

- при нарушениях свертываемости крови;

- если у пациента аномальное строение сосудов;

- при заболеваниях сосудов, как следствие аллергии или инфекции;

- при наличии онкологических опухолей.

Особенно часто патологию диагностируют людям, злоупотребляющим алкоголем. При внутричерепных скоплениях крови наружных проявлений в виде синяков, а также нарушений целостности кожи может не быть. У пациентов уважаемого возраста внутричерепная гематома может появиться при незначительных ударах.

Сразу после получения травмы головы следует обратиться к врачу. Нередко человеку необходимо оказать экстренную медицинскую помощь. Если симптомы проявились не сразу, следует понаблюдать за состоянием здоровья пострадавшего. Необходимо сообщить о произошедшем событии родственникам потерпевшего, так как вследствие травмы у человека может частично нарушиться память.

Особенный случай: маленькие дети

Из медицинской статистики известно, что ушиб мозга возможен у новорожденного. В момент рождения наблюдается повышенная разница в давлении внешней среды – маточной и окружающего пространства. Сосудистая стенка может не выдержать нагрузки, что приводит к разрыву, кровотечению и ушибу мозга. Выше вероятность нарушения у детей, появившихся на свет раньше или позже положенного срока. Как правило, у таких малышей наблюдается недоразвитость кровеносной системы, поэтому вероятность разрыва выше. Также возможно зарастание родничка, потеря черепом эластичности, что усложняет прохождение через родовые пути и приводит к гематоме мозга.

Как лечить

Гематома на голове удаляется лишь в тех ситуациях, если каверна с кровью обладает большими размерами и прогрессирует, усиливая давление на мозговые ткани. Если же образование на голове после ушиба имеет небольшие габариты и не развивается, то врач назначает медикаментозное лечение гематомы:

- с целью остановки кровотечения и стабилизации процесса сворачивания крови применяются гемостатические препараты (Викасол, Тромбин, Этамзилат, Фибриноген);

- для уменьшения отечности используются мочегонные медикаменты (Манитол, Фуросемид);

- при наличии рвоты, подташнивания и головокружения назначается Церукал;

- избежать спазма кровеносных сосудов помогают антагонисты кальция, глюкокортикостероиды и средства, в составе которых есть витамин E;

- для нормализации микроциркуляционных процессов в сосудах и улучшения состава крови применяются венотоники и сосудорасширяющие средства (Актовегин, Пентоксифиллин, Гепарин);

- для устранения повышенной нервной возбудимости используются средства седативного действия и транквилизаторы (Феназепам).

Важная информация: Кефалогематома (синяк) у новорожденного после родов

В период реабилитации пациент должен дополнительно пользоваться вазотропными и ноотропными медикаментами, которые ускоряют восстановление мозговых тканей и работы нейронов. При синяках на голове после удара могут также назначаться средства, имеющие рассасывающий эффект. Кроме того, во время восстановления пациенту назначаются лечебный массаж и физиотерапевтические процедуры.

Если лечить гематому необходимо посредством удаления, то проводятся такие операции:

- при обширной площади кровоизлияний назначается трепанация черепа;

- резекционная и костно-пластическая трепанация назначается при наличии субдуральной гематомы мозга;

- эндоскопические манипуляции проводятся, если имеется возможность устранить кровь посредством создания малого отверстия в черепной коробке.

В некоторых случаях применяется комбинированное лечение. Например, у пациентов с эпидуральной гематомой сначала делается фрезевой просвет, из которого изливается кровь, после чего вскрывается череп и гематома мозга удаляется полностью.

При восстановлении пациент должен соблюдать постельный режим. При этом специалист рекомендует:

- принимать препараты противосудорожного действия;

- ограничить физические нагрузки в течение всего реабилитационного периода;

- отказаться от употребления спиртных напитков и сигарет;

- избегать умственного, эмоционального и нервного перенапряжения.

Для профилактики появления гематомы следует сбалансировать рацион, избегать травм и стабилизировать кровяное давление. При появлении любых отклонений нужно незамедлительно обратиться за помощью к невропатологу.

Субарахноидальная

Эта разновидность кровоизлияния локализуется в пространстве между мозговыми оболочками. Наиболее часто развивается как результат аневризмы сосуда. Признаки субарахноидальной гематомы: резко возникающая головная боль, по ощущениям сходная с ударом, рвота, нарастающее пульсирование в затылочной части.

Под действием большого выброса в кровь адреналина резко повышается артериальное давление, наблюдается судорожное сокращение мышц, часто — помрачение сознания. В большинстве случаев, лечатся такие повреждения посредством нейрохирургического вмешательства. Смертность при этой разновидности гематомы составляет 55%.

к содержанию ^

ТЕЧЕНИЕ

Наиболее тяжёлым периодом кровоизлияния, особенно при обширных гематомах, бывают первые 2-3 нед болезни. Тяжесть состояния больного на этом этапе обусловлена как самой гематомой, так и нарастающим в первые дни заболевания отёком мозга, что проявляется в развитии и прогрессировании общемозговых и дислокационных симптомов. Отёк и дислокация мозга становятся основной причиной смерти больных в остром периоде заболевания. Для этого периода типичны также присоединение или декомпенсация имевшихся ранее соматических осложнений (пневмония, нарушение функций печени и почек, сахарный диабет и др.).

Рис. 30-3. Большая смешанная гематома глубинных отделов левого полушария с прорывом в III желудочек, частичным заполнением кровью боковых желудочков, выраженная дислокация мозга вправо (КТ).

В связи с обездвиженностью больного большую опасность на этом этапе заболевания представляет тромбоэмболия лёгочной артерии. К концу 2-З-й недели заболевания у выживших больных начинается регресс общемозговых симптомов, на первый план выходят последствия очагового поражения мозга, в дальнейшем определяющие степень инвалидизации больного.

Виды и классификация образований

Внутричерепные гематомы классифицируются по признаку их локализации. У каждого вида кровоизлияний существуют свои особенности течения.

Эпидуральная

Эпидуральная гематома образуется между твердой оболочкой мозга и костью черепа. Чаще всего она локализуется в области висков. Оболочка мозга в этом месте соединяется с черепными костями, что ограничивает распространение кровяного содержимого по ее поверхности.

При эпидуральной гематоме происходит артериальное кровотечение. Оно может начаться от повреждения стенок артерии обломками костей черепа, появившимися в результате удара. Однако известно также кровоизлияние в паренхиму мозга или его желудочки, возникающие при инсультах. Как правило, такое явление характерно для гипертонического криза.

Второй вид нетравматических эпидуральных гематом связан с атеросклерозом. Излияние крови происходит из артерии, разорвавшейся на месте атеросклеротической бляшки. Другие патологии – аневризмы, мальформации сосудов. Данные недуги вовсе не являются болезнью стариков, они могут подстерегать человека даже в молодом возрасте.

Эпидуральное кровотечение приводит к смещению (дислокации) мозга относительно продольной оси, сдавлении (компрессии) его тканей.

Субдуральная

Субдуральная гематома представляет собой скопление крови под твердой мозговой оболочкой. Ее причиной обычно является черепно-мозговая травма, удар по голове. Такой вид встречается наиболее часто. Острое течение является чрезвычайно опасным для жизни человека.

При субдуральной гематоме происходит кровотечение из пиальных вен, находящихся в черепной коробке. Венозная кровь устремляется из разорвавшейся вены между твердой и мягкой оболочками мозга – так называемое субдуральное пространство. Никаких перемычек в этом пространстве природой не предусмотрено. Таким образом, из вены способно излиться до 300 мл крови. При ЧМТ возможны парные субдуральные кровотечения на месте удара и с противоположной стороны (контрудар).

Субдуральная гематома может протекать в острой, подострой или хронической форме.

Внутримозговая

Внутримозговая гематома – это сгустки от кровотечения внутри мозга, находящиеся под его оболочками. При этом происходит разрыв кровеносного сосуда в середине мозгового вещества. Это приводит к тому, что весь участок, где расположен сосуд, пропитывается кровью. Чаще других поражаются лобные и височные доли мозга.

Такая гематома имеет округлую форму. По происхождению она может быть как травматичной, как и нетравматичной. Внутримозговая гематома после ЧМТ обычно возникает ближе к коре мозга. Послеинсультные, атеросклеротические кровоизлияния, наоборот, образуются в самой глубине мозга, ближе к его середине.

Народная медицина

Предотвратить ухудшение состояния и снять некоторые симптомы можно с помощью народных методов. Лечить саму гематому ими не удастся, но в отдельных случаях их применение вполне оправдано. Тем не менее перед этим нужно консультироваться с врачом, так как даже взрослый может столкнуться с осложнениями, связанными с приемом неподходящих средств.

Популярные рецепты:

- Приложить на 20 минут холодную ткань, либо завернутый в ткань лед к участку, на котором произошло образование гематомы. Повторять три раза каждый день. Через 5 дней после получения травмы допускается делать теплые компрессы, смачивая тряпку в горячей воде.

- Смочить марлю водкой, приложить к гематоме, сверху обернуть полиэтиленовым пакетом и оставить на всю ночь.

- Обмотать голову целлофаном, сверху на поврежденный участок положить большое количество свежей густой глины. Оставить на 2 часа. Повторять каждый день.

- Перетереть полынь, добавить мед с касторовым маслом, хорошо перемешать. Мазать место над гематомой на 15 минут. Применять дважды в день.

- Приготовить отвар из лопуха, календулы, зверобоя или ромашки. Принимать по одному стакану каждый день.

Подобные методы выступают в качестве дополнительной терапии против общих симптомов. Они не способны заменить хирургическое или медикаментозное лечение, что следует учитывать.

Если разжижение гематомы производится консервативным методом без проведения операции, то использовать рецепты народной медицины во время терапии может быть опасно.

Как поставить диагноз

- Опрос больного (состояние после ушиба головного мозга и предрасполагающих к сосудистой катастрофе заболеваний; наличие «светлого» промежутка).

- Физикальные методы исследования пациента (признаки неврологической симптоматики).

- Дополнительные методы исследования. Рентгенография черепа в двух проекциях (дополнительные прицельные снимки делаются при необходимости) – с целью визуализации перелома костей черепа.

- Эхоэнцефалография применяется по причине отсутствия КТ и МРТ – признаки смещения срединного эха.

- Церебральная ангиография помогает выявить смещение сосудов мозга или наличие бессосудистой зоны в затылочной проекции при латеральном расположении гематомы.

- Наложение диагностических фрезевых отверстий при тяжёлых ушибах головного мозга с признаками кровоизлияния по экстренным показаниям.

- КТ и МРТ – основной метод визуализации гематомы и окружающих тканей головного мозга.

- Люмбальная пункция и исследование ликвора при подозрении на ВЖГ.

- Офтальмоскопия, как вспомогательный метод исследования – выявление застойных дисков зрительных нервов с их частичной атрофией.

Особенности

Гематома являет собой небольшую полость, внутри которой скапливается жидкая кровь с кровяными сгустками. Она может находиться в любой части мозга, вызывая при этом разные симптомы. Реже всего гематомы возникают сзади головы, так как при ударе в затылок вся механическая сила амортизируется с помощью широкой мозжечковой палатки. Чаще всего страдает от них лобный участок, при этом кровяные скопления смещаются в обе доли мозга. Количество крови в них может составлять до 100 мл. Изучает такие патологии отдельная наука под названием патанатомия. По МКБ они имеют код I61.

Возникают гематомы следующим образом: по голове наносится сильный удар, происходит первичный разрыв кровеносного сосуда, затем разрывается его стенка и кровь распространяется внутрь мозга. В некоторых случаях кровоизлияние может возникнуть не сразу. После образования гематомы все близлежащие ткани мозга ею сдавливаются и получают серьезные повреждения. Если она имеет очень большие размеры, то не исключено смещение отдельных мозговых структур, что вызывает еще больше нарушений. Поэтому эти образования представляют большую опасность для жизни.

При развитии гематомы есть два периода. Первый характеризуется отсутствием каких-либо проявлений проблемы, что постепенно сменяется легким нарастанием расстройства сознания. Второй же отличается развитием полной симптоматики, что порой сопровождается коматозным состоянием.

Гематома может образоваться не только в головном, но и в спинном мозге.