В результате постоянно повышенного уровня глюкозы в крови поражается нервная ткань и возникает диабетическая невропатия. Патология затрагивает любые области нервной системы, кроме головного мозга, и провоцирует ряд серьезных нарушений, вплоть до инвалидности человека. Диагностировать невропатию сложно, потому при первых признаках болезни нужно обратиться к врачу.

Патогенез и причины

В патогенезе заболевания участвует основная болезнь, а именно диабет. Причины, приводящие к полинейропатии, представляют собой сочетание различных факторов.

Устойчивый рост концентрации сахара в крови (гипергликемия) посредством различных сложных механизмов приводит к нарушению и повреждению функции нервных клеток и волокон, образующих нервы.

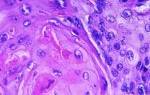

Микроскопическое исследование нервов у больных сахарным диабетом показывает изменения в нейронах и клетках, инкапсулирующих нервные волокна, тем самым, ускоряющих проведение сигналов. Клетки имеют повышенную восприимчивость к разрушению (апоптоз, запрограммированное самоуничтожение).

Большую роль в развитии диабетической полинейропатии нижних конечностей играет заболевание мелких сосудов, питающих нервы. Важное условие – утолщение сосудистых стенок, что ухудшает снабжение нервов кислородом и другими необходимыми питательными веществами. Недостаточное питание нерва усугубляет его поражение.

Помимо плохого влияния повышенного сахара развитию нейропатии способствуют и другие факторы. В основном, это аутоиммунное воспаление, когда тело (часто по непонятной причине) вырабатывает антитела против своих собственных компонентов.

Важны также генетические факторы – некоторые люди, независимо от диабета, более восприимчивы к повреждению нервов. Не в последнюю очередь развитию заболевания способствует повышенное потребление алкоголя, курение.

Сенсомоторная нейропатия

К нижним конечностям тянутся самые длинные нервные волокна, и именно они наиболее уязвимы к поражающему действию диабета. Сенсомоторная нейропатия проявляется тем, что больной постепенно перестает чувствовать сигналы от своих ног. Список этих сигналов включает в себя боль, температуру, давление, вибрацию, положение в пространстве.

Диабетик, у которого развилась сенсомоторная нейропатия, может, например, наступить на гвоздь, пораниться, но не почувствовать этого и спокойно пойти дальше. Также он не почувствует, если ногу травмирует слишком тесная или неудобная обувь, или если температура в ванной окажется слишком высокой.

В такой ситуации обычно возникают раны и язвы на ноге, может случиться вывих или перелом костей. Все это называется синдром диабетической стопы. Сенсомоторная нейропатия может проявляться не только потерей чувствительности, но и жгучей или колющей болью в ногах, особенно по ночам.

Факторы риска

Основной фактор риска диабетической полинейропатии – сахарный диабет. Повышенная вероятность расстройства прямо пропорционально зависит от длительности и стадии заболевания. Чем дольше у пациента диабет, тем выше риск осложнения. Наибольший фактор риска – редкий и нерегулярный контроль сахара при диагностированном диабете. Частый контроль гликемии и поддержка ее адекватного уровня – лучший способ защиты здорового состояния нервов и кровеносных сосудов.

Факторы риска включают возраст и пол. Чем старше пациент, тем более мужского пола, тем выше риск по сравнению с молодыми женщинами.

Факторы риска, на которые человек может оказать влияние, – гиперхолестеринемия (высокий уровень холестерина), гипертония (высокое кровяное давление). Повышение холестерина ЛПНП приводит к разрушению кровеносных сосудов, следовательно, к снижению достаточного питания нервов. Диабетики имеют примерно в 2 раза выше риск высокого давления, чем здоровые люди. Присутствие гипертонии, как и диабета, опасно с точки зрения поздних осложнений, т.к. высокое давление разрушает кровеносные сосуды, ограничивает циркуляцию крови.

Диабетическая нейропатия — полностью излечима!

На конец мы приберегли для вас хорошие новости. Нейропатия — одно из обратимых осложнений диабета. Это означает, что если вы сумеете понизить свой сахар в крови и поддерживать его стабильно нормальным, то можно ожидать, что симптомы поражения нервов пройдут полностью.

Может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, пока нервы начнут восстанавливаться, но это реально происходит. В частности, чувствительность ног восстанавливается, и угроза “диабетической стопы” исчезает. Это должно стать для вас стимулом, чтобы приложить все усилия для интенсивного контроля сахара в крови.

Эректильная дисфункция у мужчин может быть вызвана поражением нервов, которые контролируют пенис, или закупоркой сосудов, которые питают кровью его пещеристое тело. В первом случае, потенция полностью восстанавливается вместе с исчезновением других симптомов диабетической нейропатии. Но если диабет успел вызвать проблемы с сосудами, то прогноз оказывается хуже.

Надеемся, наша сегодняшняя статья оказалась полезной для пациентов. Запомните, что на сегодняшний день не существует лекарств, которые бы по-настоящему хорошо помогали при лечении диабетической нейропатии. Данные об эффективности альфа-липоевой кислоты и витаминов группы В — противоречивые. Как только появятся новые мощные лекарства, мы сообщим. Хотите сразу узнать? Подпишитесь на e-mail рассылку наших новостей.

Лучший способ лечения диабетической нейропатии — поддерживать свой сахар в крови в норме. Почитав наш сайт, вы уже знаете, какой реальный способ, чтобы этого добиться. В дополнение к низко-углеводной диете мы рекомендуем вам попробовать альфа-липоевую кислоту и витамины группы В в больших дозах. Вреда для организма это точно не принесет, а польза может оказаться значительной. Возможно, добавки ускорят ваше избавление от симптомов нарушений нервной проводимости.

Симптомы и проявления

Симптомы диабетической полинейропатии нижних конечностей (как и верхних) зависят от того, какие нервы затронуты. Признаки делятся в зависимости от того, поражены ли соматические нервы (периферическая невропатия), отвечающие за чувствительность и моторные способности мышц, или автономные, отвечающие за внутренние органы (вегетативная невропатия). Поражение может быть симметричным, т.е. расстройство одинаково выражено на обеих конечностях, или асимметричным.

Симптомы диабетической полинейропатии:

- расстройства чувствительности;

- истончение кожи и её сухость;

- снижение восприятия боли;

- мышечная слабость;

- потеря волос на конечностях;

- боль в конечностях;

- ощущение покалывания;

- ускоренный пульс;

- снижение аппетита;

- чувство недомогания;

- запор;

- частые побуждения к мочеиспусканию (симптом сопутствующей нефропатии);

- эректильная дисфункция;

- низкое кровяное давление

- трудности с поднятием по лестнице;

- нарушения ходьбы;

- двойное зрение;

- плохая координация движений;

- диарея;

- опускание век;

- трудности с поднятием из положения сидя;

- косоглазие;

- опускание уголков рта;

- рвота.

Симптомы болезни

- Периферический вид отличается поражением верхних и нижних конечностей. В руках и ногах появляется боль, потеря чувствительности, утрата координации и рефлексов, судороги. Иногда симптоматика дополняется образованием язв, деформацией и болью в суставах.

- Автономный вид проявляется нарушением работы ЖКТ, повышением/понижением потоотделения, развитием аритмии и гипотонии. У пациента развивается невроз мочевого пузыря, появляются инфекционные болезни мочевыделительной системы, сексуальная дисфункция.

- Местный вид поражает один нерв, что сопровождается болью, слабостью, нарушением моторной функции в месте поражения, например, на запястье или ступне. Если затронут лицевой нерв, регулирующий работу глаз, ухудшается зрение. Признаки этого вида болезни исчезают самостоятельно в течение нескольких месяцев.

Типы диабетической полинейропатии

Симптоматика заболевания зависит от его типа. В соответствии с Всемирной организацией здравоохранения, нейропатия разделяется следующим образом.

Симметричная дистальная полиневропатия

Диабетическая дистальная полинейропатия наиболее распространена среди диабетиков, проявляется преимущественно сенсорными (иногда – сенсомоторными) симптомами в нижних конечностях. Более длительная дистальная нейропатия влияет на верхние конечности, где проблемы обычно менее выражены. Клинически расстройство изначально проявляется сенсорными нарушениями, позже переходящими в покалывание или другое субъективное ощущение. При дальнейшем развитии появляется жжение конечностей, неприятная «горячая» боль, связанная с медленно прогрессирующей слабостью дистальных мышц нижних конечностей.

Если сахарный диабет не лечится, проблема начинает развиваться на верхних конечностях, как правило, спустя несколько лет. Симметричная дистальная полинейропатия диагностируется без использования ЭМГ.

Асимметричная проксимальная нейропатия

Первое упоминание проксимальной нейропатии относится к 1890 году. Клинически расстройство проявляется асимметричной слабостью, атрофией проксимальных мышц нижних конечностей (бывают признаки симметричной дистальной полинейропатии). Асимметричная проксимальная нейропатия включает в себя редкую диабетическую торакоабдоминальную невропатию, описанную Элленбергом в 1978 году. Она встречается преимущественно в возрасте около 50 лет, пациенты имеют признаки диабетической дистальной полинейропатии.

Клинически наблюдается постепенно развивающаяся жгучая боль в поясничной области, болезненные участки чувствительны к прикосновению. Боль локализуется в верхней или нижней половине грудной клетки, реже – в верхней части живота. Клинические обнаружения незначительные, в этих сегментах присутствует гиперстезия или гиперестезия. Диагностика ДПН требует ЭМГ-обследования.

Асимметричная моно- и полинейропатия

Эта форма диабетической нейропатии может возникать на любом периферическом нерве. Клинически значимые компрессионные нейропатии у диабетиков. Чаще всего поражается n. Medianus в запястном канале, менее часто – n. ulnaris в области локтевого канала и n. Tibialis в тарзальном канале. При всех развитых диабетических полинейропатиях эти каналы должны исследоваться, потому что частота туннельных синдромов у диабетиков высока.

Туннельные синдромы можно диагностировать и лечить в соответствии с клинической картиной даже без ЭМГ, с учетом того, что эти трудности навязываются на диабетическую полинейропатию, и эффективной терапии нельзя достичь без одновременного лечения расстройства.

Сочетание асимметричной и симметричной дистальной полинейропатии

Это – гетерогенная группа с различными комбинациями полинейропатии и мононевропатии, указанных выше.

Полиневропатия вегетативной нервной системы

Это также гетерогенная группа расстройств, которую сложнее диагностировать. Клиническая значимость и опасности, связанные с коварством вегетативной невропатии, ее более сложная диагностика часто недооцениваются, но она имеет наименее благоприятный прогноз.

Наиболее опасное проявление – сердечный приступ, который в экстремальной форме может вызвать нечувствительность к ишемической боли, следовательно, пациент не ощущает приступы стенокардии, не распознает перенесенный инфаркт. Автономная невропатия, влияющая на сердце, имеет и другие осложнения – постуральную гипотонию, замедление адаптации сердца к повышенному напряжению.

Автономная невропатия пищеварительного тракта вызывает задержку в прохождении пищи через пищевод, что является доброкачественным расстройством, клинически проявляющимся только, как глотательное расстройство. Более серьезное поражение желудка, вызывающее медленное опорожнение содержимого, – гастропарез, способный привести к парадоксальной гипогликемии после еды.

Большое количество долгосрочно декомпенсированных диабетиков имеют тяжелые запоры из-за вегетативной нейропатии, влияющей на толстую кишку.

Автономная нейропатия мочеполовой системы может вызывать проблемы при опорожнении мочевого пузыря, привести к импотенции у мужчин.

Из других органов следует упомянуть о нарушении иннервации зрачков, что может вызвать замедление фотореакции у диабетиков. Это осложнение причиняет дискомфорт при ночном вождении. Неприятное осложнение – ограничение потливости, когда в результате сухости кожи возникает риск частых травм, устойчивых к заживлению, создавая условия для развития диабетической ноги со всеми ее осложнениями, способными привести к инвалидности.

Другое проявление вегетативной полинейропатии у некоторых диабетиков – повышенная потливость верхней половины тела, включая голову, происходящая после еды, и отсутствие потливости на нижней половине тела.

Последнее неприятное последствие вегетативного нервного расстройства – потеря субъективного восприятия гипогликемии.

Диагностические методы

Для выявления полинейропатии при сахарном диабете необходимо провести комплексное обследование пациента. Врач собирает анамнез, опрашивает больного, оценивая функциональность органов и систем.

Чувствительная восприимчивость к вибрациям оценивают с помощью камертона, прислоняя прибор к разным участкам ступни. Невропатолог использует монофиламент для определения тактильной восприимчивости. Для этого требуется надавить на кожу, ожидая результаты. Исследование должно повторяться трижды.

Порог восприимчивости к температуре выявляется посредством двустороннего прибора, который состоит из пластмассы и метала. Врач поочерёдно прикладывает цилиндр к коже разными сторонами. При нейропатии больной не ощущает разницы между пластиком и металлом. Чувствительность к боли оценивается с помощью особой иглы либо зубчатого колеса.

Примечание! Важное диагностическое значение имеет определение коленного и ахиллова рефлекса.

Необходимо произвести забор крови для определения концентрации глюкозы. Также понадобится провести ультразвуковое сканирование, сделать электрокардиограмму и электромиографию. Последнее обследование выявляет скорость передачи импульсов между головным мозгом и мускулатурой.

Лечение

Лечение диабетической полинейропатии сложное, каузальная терапия не известна. Терапия опирается на замедление прогрессирования заболевания, лечение боли и других неприятных ощущений (покалывание, жжение).

Основа медикаментозного лечения – стабилизация, поддержка приемлемого уровня гликемии. Это помогает задержать развитие заболевания в тяжелую стадию, иногда – избавляет от уже присутствующих симптомов. В этих целях используются пероральные антидиабетические средства, при недостатке инсулина он вводится в форме инъекций. У некоторых людей интенсивный гликемический контроль и регулирование уровня глюкозы может уменьшить риск развития нейропатии более чем на 60%.

Важен прием препаратов, действие которых направлено на регенерацию тканей, улучшение тканевого метаболизма (гель Актовегин).

Боль при диабетической нейропатии нижних конечностей, лечение которой сложное, индивидуальное, вылечивается с помощью противоэпилептических медикаментов, антидепрессантов. Также рекомендуются мази, содержащие капсаицин.

Кроме синтетических лекарств, таблеток для облегчения боли рекомендуются методы альтернативной медицины – иглоукалывание, релаксация.

Эффективный медицинский подход предполагает применение веществ, способствующих регенерации, питанию нервов (α-липоевая, линолевая кислота). Рекомендуется прием витаминов B и E.

При излечении психических расстройств у пациентов с сахарным диабетом, важна осторожность при приеме лекарственного средства Глюталит – заболевание повышает риск интоксикации литием!

Методы самопомощи

Нужно придерживаться принципов превенции. Важен уход за ногами, удерживание уровня гликемии и кровяного давления в нормальном диапазоне, здоровое питание, регулярное движение. В предотвращении и ускорении лечения нейропатии, неврита играет роль отказ от курения, алкоголя.

Можно попробовать лечиться (в качестве вспомогательной терапии) в домашних условиях с помощью народных методов. Например, используя травы, способствующие улучшению состояния при диабете:

- черника – черничные листья содержат миртилин;

- аир – корень аира лечит все болезни поджелудочной железы, следовательно, помогает и при сахарном диабете;

- омела – растение также хорошо влияет на поджелудочную железу.

Виды патологии

По статистике, половина диабетиков страдает от диабетической невропатии.

При сахарном диабете невропатия развивается медленно. Ее симптомы похожи на проявления других болезней. Различают 3 вида патологии:

| Вид | Локализация | Особенности |

| Периферическая | Верхние и нижние конечности с потерей чувствительности, подвижности и мышечной массы | Наиболее распространенный вид |

| Автономная | Автономный отдел периферической нервной системы | Поражает работу внутренних органов |

| Местная | Один нерв в любой части тела | Возникает внезапно |

Осложнения

Диабетическая невропатия – это заболевание с рядом возможных осложнений. Плохое заживление ран, особенно на ногах, и их инфицирование способно привести к гангрене, следовательно (в результате опасной для жизни инфекции, ее распространения по телу), к необходимости ампутации конечности, иногда всей.

При нарушении опорожнения мочевого пузыря в нем остается некоторое количество мочи, что обеспечивает создание среды для выживания и размножения бактерий. Патогенны могут распространяться на почки, вызывая частые инфекции мочевых путей.

Большая опасность при поражении вегетативных нервов – исчезновение симптомов гипогликемии. Эти симптомы (потливость, учащенное сердцебиение, тремор, слюнотечение) обеспечивает именно эта система. Отсутствие признаков высокого уровня глюкозы может привести к фатальным последствиям.

Опасна также потеря контроля артериального давления. Ортостатическая гипотензия может привести к потере сознания, падению, травме головы.

Другие осложнения включают неспособность контролирования изменения температуры тела вследствие нарушения потоотделения, расстройство пищеварительной функции, пищеварение с рвотой, диареей, запором, сексуальную дисфункцию.

Тяжелые осложнения – боль, инвалидность, потеря самодостаточности, депрессия, социальная изоляция.

Механизм поражения

Диабетическую полинейропатию относят к числу заболеваний неясного генеза, однако исследователи выяснили, как она развивается.

Повышение концентрации глюкозы в крови вызывает активное течение окислительных процессов, из-за чего в организме увеличивается число свободных радикалов. Последние поражают здоровые клетки, что приводит к нарушению их функций.

Одновременно с этим повышение концентрации глюкозы способствует аутоиммунному ответу. Организм начинает тормозить рост клеток, из которых состоят проводящие нервы. Также из-за аутоиммунного ответа разрушается ткань, формирующая указанные волокна.

Повышение концентрации глюкозы, обусловленное нарушением обмена фруктозы, провоцирует нарушение баланса частиц, которые расположены в межклеточном пространстве. Из-за этого нервная ткань отекает, снижается проводимость нейронов.

Со временем уменьшается концентрация мионозита, что приводит к торможению синтеза фосфоинозита, важного элемента нервной клетки. Это провоцирует резкое снижение скорости энергетического обмена. В итоге нервные импульсы перестают поступать к отделам организма.

Эти процессы характерны для всех видов диабетической нейропатии. Но наиболее опасной считается дисметаболическая форма, при которой на фоне поражения нервных волокон нарушаются функции органов желудочно-кишечного тракта.

Профилактика

Основной шаг в профилактике возникновения диабетической полинейропатии и развития осложнений – это регулярный контроль уровня гликемии. Мониторинг должен проводиться ежедневно. Для этого следует строго придерживаться диетических и лечебных режимов.

Важен уход за ногами. Появление язв может быть результатом плохой регенерации тканей, неадекватной реакции на лечение.

Держите ногти на ногах в чистоте, регулярно и тщательно стригите их. Всегда носите сухие и чистые, желательно хлопчатобумажные носки, обувь подходящего размера.

Не менее важны в профилактике изменения в образе жизни. Обеспечьте себе здоровое питание, содержащее много овощей, фруктов, цельных зерен. Бросьте курить. У курящих диабетиков в 2 раза чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, включая нарушения кровообращения в кровеносных сосудах.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Это поможет уменьшить избыточный вес, улучшит кровообращение, снизит кровяное давление. У диабетиков артериальное давление должно контролироваться более строго, чем у здоровых людей. Его значения не должны превышать 130/80.

Лечение диабетической нейропатии

Главный способ лечения диабетической нейропатии — снизить сахар в крови и научиться стабильно поддерживать его уровень, как у здоровых людей без диабета. Все остальные лечебные мероприятия не оказывают и малой доли того эффекта, что контроль глюкозы в крови. Это касается не только нейропатии, но и всех остальных осложнений диабета. Рекомендуем вашему вниманию статьи:

- Инсулин и углеводы: правда, которую вы должны знать;

- Лучший способ снизить сахар в крови и поддерживать его в норме.

Если диабетическая нейропатия вызывает сильную боль, то врач может назначить лекарства для облегчения страданий.

Препараты, которые используют для симптоматического лечения болей при диабетической полинейропатии

| Класс препаратов | Название | Суточная доза, мг | Выраженность побочных эффектов |

| Трициклические антидепрессанты | Амитриптилин | 25-150 | + + + + |

| Имипрамин | 25-150 | + + + + | |

| Ингибиторы обратного захвата серотонина / норадреналина | Дулоксетин | 30-60 | + + |

| Пароксетин | 40 | + + + | |

| Циталопрам | 40 | + + + | |

| Противосудорожные препараты | Габапентин | 900-1800 | + + |

| Ламотриджин | 200-400 | + + | |

| Карбамазепин | до 800 | + + + | |

| Прегабалин | 300-600 | ||

| Антиаритмики | Мексилетин | до 450 | + + + |

| Опиоиды | Трамадол | 50-400 | + + + |

Внимание! Все эти лекарства оказывают значительные побочные эффекты. Применять их можно только по назначению врача, если боль становится совсем невыносимой. Многие пациенты убеждаются, что переносить побочные эффекты этих препаратов — еще хуже, чем терпеть боль из-за поражения нервов. Также эти лекарства могут повышать уровень сахара в крови.

Для лечения диабетической нейропатии используют антиоксиданты и витамины группы В, особенно В12 в форме метилкоболамина. Данные об эффективности этого — противоречивые. В любом случае, рекомендуем вам попробовать альфа-липоевую кислоту и комплекс витаминов группы В.

диагностирование

Врач проведет медицинский осмотр и осмотр ступней для проверки:

- лодыжечные рефлексы

- потеря чувствительности

- изменения в структуре кожи

- изменения цвета кожи

Другие тесты могут включать проверку артериального давления и колебаний сердечного ритма.

Если врач подозревает диабетическую невропатию, он может провести некоторые диагностические тесты, такие как электромиограмма (ЭМГ), которая регистрирует электрическую активность в мышцах, или тест скорости проведения нервов (NCV), который регистрирует скорость, с которой индуцированные сигналы проходят через нервы.

Стадии развития

Развитие нейропатии проходит в несколько этапов, на каждом из которых возникают свои симптомы. Стадии болезни:

- 1 стадия, субклиническая. Клинические признаки отсутствуют, но во время обследования выявляются поражение нервов.

- 2 стадия, клиническая. Появляются первые двигательные, чувствительные нарушения, мышечная слабость.

- 3 стадия поздних осложнений. На этом этапе изменения необратимы, развиваются такие осложнения, как диабетическая стопа, деформация конечностей. Больному присваивается группа инвалидности.

Справка. Почти 80% больных обращаются к врачу уже на последней стадии из-за того, что не связывают имеющиеся симптомы с проявлением диабетических осложнений.

Диагностирование диабетических форм нейропатии

Диагностика заболевания требует комплексного подхода. Специалист первым делом выясняет некоторые нюансы:

- как долго больной страдает сахарным диабетом;

- каким образом проявляется патология.

Затем следует осмотр, прежде всего ног, выявляющий внешние признаки невропатии. Чаще всего признаки заболевания довольно узнаваемые.

При данном недуге на стопах возможно проявление грибка, возникновение натоптышей, изъязвлений, деформации

Чтобы определить специфические изменения, которые происходят на фоне заболевания, используется набор невролога для диагностики невропатических проявлений:

Определение вибрационной чувствительности

При ударе по зубцам происходит вибрация камертона. В этом состоянии инструмент приставляют к определенным участкам стоп на одной ноге, затем на другой. Исследование повторяют 3 раза. Если пациент не может ощутить колебания частотой в 128 Гц, то речь идет о снижении чувствительности и возникновении диабетической невропатии.

Для этих целей используется камертон Рюделя-Зайффера – вилка из стали, у которой есть пластиковый наконечник на ручке

Выявление тактильной чувствительности

В этом случае используется приспособление, которое называется монофиламент.

Надавливая с усилием на кожу стоп, специалист удерживает инструмент 2-3 секунды. Также при помощи ватных палочек или шарика могут проверить тактильную чувствительность. Ими водят по ладоням и стопам, а пациента, который находится с закрытыми глазами, спрашивают об ощущениях.

Тест позволяет обнаружить участок с поврежденными нервными волокнами.

Монофиламент – инструмент в виде карандаша с проволокой на конце

Температурная чувствительность

Если пациент не чувствует разницу температуры пластикового и металлического предмета, то, скорее всего, это является признаком заболевания.

Болевая чувствительность

Чтобы выяснить, чувствует ли человек боль, применяют неврологическую иглу, зубочистку или специальное зубчатое колесо. Пациент закрывает глаза, а специалист покалывает кожу с внутренней части конечностей, начиная от большого пальца и доходя до подколенной впадины. Если диабетик чувствует прикосновения, но без болезненности, значит, у него развивается диабетическая невропатия.

Кроме того, диагностика включает оценку еще ряда рефлексов:

- Коленный рефлекс. Удар неврологического молоточка приходится на сухожилие пониже коленной чашечки. И если в процессе не происходит сокращения четырехглавой мышцы, то, значит, нервы поражены недугом.

- Ахиллов рефлекс. Если при ударе молоточком по ахиллесову сухожилию стопа сгибается, то это нормально, в противном случае, возможно, есть нарушение.

Для оценивания работы нервных и мышечных тканей проводят обследование при помощи электромиографа и электронейрографа. А в некоторых случаях процедуры осуществляют одновременно.

Если диагноз «диабетическая невропатия» подтверждается, то специалист назначает комплексное лечение.

Причины появления

Основополагающий фактор поражения периферической нервной системы – токсическое воздействие глюкозы на белки и липиды, являющиеся структурными элементами нейронов и миелиновой оболочки нервов.

В результате гликирования протеинов нарушается нормальный обмен веществ и течение ферментативных процессов на уровне клетки. Повреждение микрокапилляров ведет к ишемии и гипоксии нервных волокон в результате нарушения их питания и доставки кислорода.

К группе риска по развитию невропатии относятся все диабетики, но наличие факторов риска усугубляет течение или ускоряет появление первых симптомов.

Такими факторами являются:

- уровень гликированного гемоглобина выше целевого, как показатель отсутствия контроля сахарного диабета;

- нестабильные цифры гликемии;

- стаж заболевания;

- хроническая болезнь почек;

- ожирение;

- табакокурение;

- употребление алкогольных напитков.

Большинство факторов риска возможно устранить, поэтому для профилактики невропатии следует добросовестно выполнять рекомендации врача по модификации образа жизни, предупреждению нефропатии и самоконтролю уровня глюкозы крови.

Классификация

Опираясь на то, что заболевание поражает нервную систему, у которой есть две системы, клиницисты определили, что одна классификация недуга должна распределять полинейропатию на соматическую и автономную.

Также докторами выделена систематизация форм патологии по локализации поражения. В классификации представлено три типа, которые указывают на повреждённое место в нервной системе:

- сенсорная – ухудшается чувствительность к внешним раздражителям;

- моторная – характеризуется нарушений движений;

- сенсомоторная форма – сочетаются проявления обоих типов.

По интенсивности недуга, доктора выделяют такие формы – острая, хроническая, безболевая и амиотрофическая.

Диагностика

С подозрением на полинейропатию необходимо обратиться к эндокринологу, неврологу, хирургу. Диагноз ставят на основе жалоб, осмотра пациента и результатов лабораторно-инструментальных исследований. Оцениваются состояние, чувствительность конечностей, рефлексы. Лабораторные исследования включают определение:

- Уровня холестерина;

- Количества сахара в крови, моче;

- Гликозилированного гемоглобина, С-пептид;

- Уровня инсулина в крови.

Дополнительно проводят ЭКГ, УЗИ, выполняют электронейромиографию, МРТ.

Неврологическая диагностика

Лечение назначается только после дифференциации и постановки диагноза. Осмотр и сбор жалоб пациента сопровождается проведением неврологического обследования. Специалист уточняет состояние болевой, тактильной, тепловой, холодовой, вибрационной чувствительности. Набор невролога для диагностики включает:

- молоточек со встроенной иглой – для оценки состояния болевой чувствительности;

- вату – оценивает тактильные ощущения пациента;

- монофиламент – определение тактильной чувствительности;

- камертоны – показывают уровень вибрационной чувствительности;

- молоточек с кисточкой – тактильные ощущения.

Атипичные формы осложнения могут нуждаться в проведении биопсии икроножного нерва и кожных покровов с дальнейшим гистологическим исследованием.

Проверка рефлексов – один из этапов неврологической диагностики

Невролог назначает электрофизиологические исследования. Электромиография показывает биоэлектрическую активность мышечного аппарата и нервно-мышечную передачу импульсов. Полученные данные позволяют определить функциональное состояние нерва, который отвечает за иннервацию определенного участка организма, выявить поражение периферических отделов нервной системы.

Электронейрография – манипуляция, показывающая скорость прохождения нервных импульсов по двигательным и чувствительным волокнам от места их выхода из ЦНС до нервных рецепторов, располагающихся в мышцах и коже.

Вызванные потенциалы – это такое исследование, которое показывает биоэлектрическую активность нервных клеток и тканей с использованием различных стимуляций (зрительных, слуховых, тактильных).

Вопросы врачу

Добрый день. Я уже давно болею диабетом и стала замечать неприятные ощущения в ногах, пальцы мерзнут, иногда бывают судороги. В чем может быть причина такого состояния?

Ирина, 44 года, Владимир

Здравствуйте, Ирина. Ваши симптомы похожи на диабетическую полинейропатию. Это состояние развивается при длительно текущем диабете, и характеризуется повреждением нервных волокон. Вам нужно обратиться к вашему эндокринологу для коррекции терапии, и к неврологу, чтобы подтвердить диагноз и получить соответствующее лечение.

Как диагностируют нейропатию любого типа

Порядок диагностики нейропатии:

- Сбор клинического анамнеза, разбор жалоб.

- Осмотр ног, оценка их состояния.

- Оценивание установленных симптомов.

- Применение электрофизиологических методов обследования.

- Другие диагностические методики: биопсия нерва, панч-биопсия кожи, неинвазивные методики.

Сначала врач должен опросить пациента на предмет основных жалоб, задать ему наводящие вопросы, расспросить об ощущениях, вызываемых прогрессирующей патологией.

Типичная симптоматика нейропатии: парестезии, покалывания, чувство жжения, прострелы в состоянии покоя, выраженная боль даже при отсутствии раздражителя. Нужно выяснить, когда появились симптомы, с чем они связаны, усиливаются ли в ночное, вечернее время.

Осмотр стоп и других частей конечностей обязателен, он покажет наличие кератоза (мозолей) в областях с избыточным давлением, обратит внимание на повышенную сухость кожи, наличие изъязвлений, явных деформаций стоп.

Для анализа субъективных и объективных симптомов применяются соответствующие шкалы, опросники. Независимо от применяемой шкалы, визуальный анализ состояния конечностей проводится. Для определения тактильной чувствительности удобно использовать аппарат — монофиламент.

https://feedmed.ru/bolezni/nervnoj-sistemy/diabeticheskaya-neyropatiya.html

Болевой синдром тестируют путем укалывания тыльной поверхности стоп, области концевой фаланги пальца. Для проверки температурной чувствительности используют инструмент типа тип-терма. Сухожильные рефлексы исследуют с применением классической схемы — сначала оценивают ахилловы, затем коленные.

Электрофизиологические методы (например, стимуляционная электронейромиография) дополняют результаты общей клинической диагностики.

Они бывают:

- Неинвазивные — объективные и надежные;

- Оценивающие степень тяжести, динамику, характер прогрессирования патологии;

- Несущие информацию о функции нервных волокон, их структурных особенностях;

- Проводящие дифференциальную диагностику нейропатий.

Недостаток электрофизиологической диагностики в том, что она достаточно болезненная.

Классификация полинейропатии

Болезнь стимулирует развитие патологического процесса в организме, который запускает целый ряд осложнений, начиная от паралича верхних конечностей и заканчивая вегетативными расстройствами. Такие проявления можно разделить не только по этиологическому фактору. Существует отдельная классификация диабетической полинейропатии, включающая два вида – это механизм повреждения и тип клеток нервного волокна.

Каждый из них делится на несколько подвидов, например, по механизму повреждения различают нейропатический, демиелинизирующий или аксональный недуг. Патологий, касающихся типа нервного волокна, несколько больше, к ним относят: смешанную, сенсорную, вегетативную, моторную и сенсомоторную. Чаще остальных встречается сенсорная диабетическая полинейропатия, которая вызывает ослабление вибрационной чувствительности.

Моторная полинейропатия

Сахарный диабет является плодотворной почвой для развития многих тяжелых заболеваний, таких как аксональная моторная полинейропатия. Недуг считается очень распространенной проблемой среди людей, страдающих от поражений периферической системы или онкологических болезней. Медицине известны и другие факторы, влияющие на развитие патологии – это наследственная предрасположенность или нехватка витамина В.

Диабетическая полинейропатия часто сопровождается неприятными ощущениями в области нижних конечностей, однако, иногда заболевание затрагивает и кисти рук. Кожа таких пациентов теряет прежнюю упругость, становиться сухой и грубой, в чем можно убедиться, рассмотрев несколько фото в интернете.

- Комбилипен таблетки: инструкция препарата

- Алкогольная нейропатия — причины, первые проявления, симптомы, диагностика и лечение

- Тиогамма: применение препарата

Сенсорная форма полинейропатии

При поражении зоны нейронов, отвечающих за моторные функции организма, может нарушаться работа двигательного аппарата. Сенсорная форма диабетической полинейропатии считается последствием данных осложнений, главной причиной появления которых является повышенный уровень сахара в крови. Однако, встречаются случаи другой этиологии, как нейрогенный мочевой пузырь или мумификация гангренизированной ткани.

Самой опасной формой патологии принято считать генетические отклонения наследственного характера, ведь излечить такой недуг практически невозможно. Потеря чувствительности конечностей и парез мышц относятся к основным симптомам, свидетельствующим о развитии заболевания. Пациент может ощущать чувство жжения, зуда или покалывания, которые возникает без видимой на то причины.

Дистальная полинейропатия

Существует несколько разновидностей поражений ЦНС, как дистальная или сенсорно-моторная полинейропатия. Первая форма является очень распространенным осложнением, которое приводит к гибели нервных волокон. В конечном итоге, процесс может вызвать потерю чувствительности нижних или верхних конечностей, анизокорию или косоглазие. К характерным признакам патологии относят:

- мышечные судороги;

- уремический зуд;

- нарушение зрачковых рефлексов;

- сильные боли в области стоп;

- мумификация гангренизированной ткани.

Болевой синдром может достигать критических состояний, когда пациент не способен передвигаться или осуществлять другой вид деятельности. В ходе развития дистального осложнения отмечаются симптомы парестезии, охватывающие бедра, верхнюю часть голени и даже плечи. Первыми страдают пальцы нижних конечностей, ведь с них начинается прогрессирование негативных проявлений сахарного диабета.

Лечение народными средствами

При диабетической полинейропатии лечение может проводиться и с применением народных средств, фитотерапией. Но любое такое средство должно согласовываться с врачом. Для уменьшения сахара крови принимают:

- настой листьев лавра и семян пажитника;

- настой гвоздики;

- смесь трав: корень лопуха, череды, шишек хмеля и почек березы;

- для подкрепления нервных волокон питательными веществами — коктейль из кефира, зелени петрушки и семечек подсолнечника;

- для массажа и обертывания ног используют масло из зверобоя и имбиря;

- в ноги втирают настойку багульника на уксусе.

Симптомы

Первые проявления диабетической полинейропатии – боль, онемение, мурашки в ногах. Боль возникает в состоянии покоя, распространяется от пальцев к голеням. Позже усиливается по ночам, становится жгучей. Одновременно снижается температурная чувствительность.

Из поздних симптомов отмечаются:

- боли, которые усиливаются во время стресса и стихают при ходьбе;

- атрофия мышц ног;

- покраснение кожи конечностей;

- появление темных пятен на ногах.

Структура ногтей на пальцах меняется: они истончаются или, наоборот, уплотняются. На последнем этапе деформируются стопы: возникает плоскостопие, развивается остеоартропатия (изменение голеностопного сустава).

При осмотре невропатолога диагностируется дистальная симметричная полинейропатия диабетического генеза.

Со временем отмечаются угасание сухожильных рефлексов, тотальная мышечная слабость. Подвижность конечностей ограничивается. Покалывания становятся постоянными. Походка отличается неустойчивостью, что говорит о необратимости изменений.

К общей симптоматике добавляется висцеральная нейропатия – нарушение, сопровождающееся дисфункцией внутренних органов. К примеру, может начаться ортостатическая гипотензия, когда сосуды не в состоянии поддерживать нормальный уровень АД. Не исключено недержание мочи, импотенция и аноргазмия у женщин, расстройства желудка.

Причины полинейропатии

Диабетическая полинейропатия может появиться вследствие различных факторов, самым главным из которых считается декомпенсация сахара. Согласно последним исследованиям, терапия, направленная на уменьшение концентрации данного вещества, помогает остановить развитие осложнения. Однако, существуют и другие причины диабетической полинейропатии, например, отравление химическими соединениями или препаратами. Нередко встречаются случаи, вызванные хроническими интоксикациями (авитаминоз). Привести к появлению болезни могут следующие системные патологии:

- коллагенозы;

- ишемия;

- онкологические заболевания;

- уремия;

- гипотиреозы;

- цирроз печени.

Как проявляется?

Симптомы диабетической невропатии зависят от ее типа и могут значительно различаться.

- Периферический тип невропатии развивается медленно и до появления первых симптомов, чувствительных для человека, проходит много времени. Характерные признаки — это чувство жжения, покалывания, онемения, стягивания, «прострелов», колющей боли в ступнях (наиболее частая мишень), руках или других частях тела.

В связи со снижением чувствительности необходимо проверять целостность и внешний вид кожных покровов ступней. Они становятся более подверженными сухости, возникновению трещин и других выраженных патологических изменений в виде мозолей, волдырей, вросших ногтей.

Если человек страдает диабетом более 10 лет и при этом уровень глюкозы плохо контролируется, то при осложнении со стороны почек, глаз или сосудов, риск развития диабетических ран стопы и ноги значительно возрастает. Очень часто при этом необходима ампутация конечности.

Может существенно снизиться или повыситься чувствительность к температуре или легкому касанию.

Человека сопровождают чувство слабости, нарушение координации и потеря равновесия.

- Автономная невропатия может проявляться неприятностями в желудочно-кишечном тракте: частыми вздутиями живота, запорами или диареей, болью в животе, тошнотой и рвотой, отрыжкой. Причиной является парез желудка: при этом нарушении эвакуирующая функция органа значительно снижена.

Обильно выделяется пот в области грудной клетки, на лице или шее при приеме определенных продуктов или ночью. Явление может затронуть и ноги.

Проблемы с мочевым пузырем выражаются с трудностью мочеиспускания, при котором жидкость из органа выходит не полностью и остается чувство его наполненности.

Если затронута сексуальная сфера, то это приводит к отсутствию эрекции у мужчин и вагинальной сухости у женщин.

Возможна слабость с головокружением, потеря сознания при вставании (явление носит название ортостатической гипотензии).

Человек может ощущать снижение уровня глюкозы (гипогликемическая настороженность).

- При внезапно наступающей местной невропатии возникает слабость, боль и нарушение моторной функции в ступне, бедре, запястье. Если происходит сдавливание/защемление нерва, то развитие этих признаков происходит постепенно.

Если поражаются нервные волокна, контролирующие работу мышц глаз, может возникать раздвоение, боль при движении глаз или в глазных яблоках (одном или обоих) как внутри так и снаружи.

При данном типе повреждения нервной ткани по прошествии времени симптомы могут уменьшиться, но и могут стать безвозвратными и постоянными.

Ранняя диагностика

Пока нет никаких проявлений болезни, выявить ее можно путем скрининговых обследований. Но врачу сложно назначить комплексное тестирование на все виды аутосомных или местных заболеваний нервной системы.

Поэтому если человек хоть раз ощущал слабость, головокружение, обильное потоотделение, нарушение моторики, боль, изменения при мочеиспускании, ослабление сексуальной функции, проблемы с ЖКТ, об этом нужно обязательно сообщить врачу. Тогда во время регулярного осмотра он обратит внимание на признаки, характерные для расстройства автономной нервной системы.

Регулярные обследования автономной нервной системы являются хорошим методом против образования язвы стоп и дальнейшей операции по ампутации.

Рекомендация врачей при повышенном уровне глюкозе обязательно включает:

- Ежегодный медицинский осмотр.

- Сообщение лечащему врачу о нарушениях кожного покрова (трещинах, повреждениях, волдырях, мозолях, язвах), изменениях в костях и суставах, нехарактерном потоотделении или признаках инфицирования, а также нарушении равновесия и ходьбы.

Минимальная частота осмотра 1 в год позволяет вовремя выявить потерю чувствительности стопы и предотвратить более серьезные последствия диабета.

Виды нейропатии

Поскольку периферическая нервная система подразделяется на соматическую и автономную (вегетативную), то так же называют и две разновидности диабетической полинейропатии. Первая порождает множественные незаживающие трофические язвы нижних конечностей, вторая – проблемы с мочеотделением, импотенцию и сердечно-сосудистые катастрофы, нередко со смертельным исходом.

В основу другой классификации положены функции нервной системы, которые нарушаются в результате развития патологии:

- сенсорная полинейропатия, связанная с повышенными болезненными ощущениями в области ног, либо, наоборот, с утратой тактильной чувствительности;

- моторная полинейропатия, для которой типична мышечная дистрофия и потеря способности двигаться;

- сенсомоторная полинейропатия, сочетающая особенности этих обоих осложнений.

Проявлением последней, смешанной патологии является нейропатия малоберцового нерва. Диабетики с таким недугом не чувствуют болей в отдельных местах стопы и голени. Эти же части поверхностей ног не реагируют ни на холод, ни на тепло. Кроме того, пациенты теряют способность управлять стопами. Больные вынуждены ходить, неестественно высоко поднимая ноги («петушиная» походка).

Диабетическая дистальная полинейропатия

Это патология, вызывающая отмирание нервных волокон. Болезнь приводит к полной утрате тактильной чувствительности и изъязвлению самого дальнего отдела нижних конечностей – стоп. Типичное для диабетиков с дистальной ДПН состояние – тупая, ноющая боль, которая нередко настолько сильна, что человек не может спать. Кроме того, порой начинают ныть плечи. Полинейропатия прогрессирует, и это приводит к атрофии мышц, деформации костей, плоскостопию, ампутации стоп.

Периферическая

При такой разновидности болезни происходят тяжелые расстройства сенсомоторных функций ног. У диабетиков болят и немеют не только стопы, лодыжки, нижние части голеней, но и кисти рук. Периферическая полинейропатия возникает в основном, когда врачи назначают сильнодействующие противовирусные лекарства с серьезными побочными эффектами: Ставудин, Диданозин, Саквинавир, Зальцитабин. Важно своевременно диагностировать эту патологию, чтобы немедленно отменить препарат.

Сенсорная полинейропатия

Главная особенность патологии – потеря чувствительности ног, степень которой может существенно различаться. От незначительных покалываний – до полного онемения, сопровождающегося образованием язв и деформацией ступней. При этом отсутствие чувствительности парадоксально совмещается с невыносимо сильными болями, которые возникают спонтанно. Болезнь затрагивает сначала одну ногу, потом нередко переходит на вторую, поднимаясь все выше и выше, поражая пальцы и кисти рук, туловище, голову.

Дисметаболическая

Возникновение этой разновидности осложнения часто провоцируют, кроме диабета, заболевания желудка, кишечника, почек, печени. Могут поражаться многие нервные сплетения конечностей. При нарушении седалищных, бедренных нейронов появляются боли, трофические язвы, трудности с передвижением, исчезают коленные, сухожильные рефлексы. Нередко повреждаются локтевые, тройничные, глазные нервы. Дисметаболическая полинейропатия может протекать и без болевого синдрома.

Диагностика заболевания

Наиболее важным элементом диагностических мероприятий, направленных на исключение заболевания диабетической полинейропатией чаще всего позволяет предотвратить точный диагноз и история болезни.

Полезными в этой области стали медицинские анкеты, специально разработанные для таких целей.

Медицинское обследование полинейропатии

Медицинское обследование состоит, среди всего прочего, в общей оценке ваших ощущений твердых поверхностей, болевых синдромов, температуры и вибрации.

Как проводят

Для этого используются волокна из моноволокна и тростник.

Первые позволяют оценить, как вы чувствуете землю под ногами, а вторые – способности вашего вестибулярного аппарата.

Некоторые инструменты также применяются для количественной (и, следовательно, более объективной) оценки функции ощущения вибрации, температуры, легких касаний и боли.

Для диагностики диабетической полинейропатии во многих случаях рекомендуют выполнить ряд вспомогательных тестов.

Ознакомиться детальнее: Лечение диабетической стопы: новейшие разработки

Тесты для диагностики

- Первичной оценкой является концентрация гликозилированного гемоглобина HbA1c, являющегося показателем диабетического выравнивания. Было доказано в результате проведенных исследований, что его уровень выше чаще всего у тех, кто страдает полинейропатией.

- Для более подробных диагностических тестов применяется электромиографическое исследование (ЭМГ) и оценка скорости проводимости нерва (NCV). Эти мероприятия позволяют определить точное место повреждения нервов и серьезность заболевания.

- Экранные исследования – магнитно-резонансная томография и компьютерная диагностика используются для исключения других причин повреждения нервных окончаний, особенно неопластических процессов.

Перед тем, как поставить диагноз диабетическая полинейропатия – что это за заболевание, следует полностью исключить другие причины невропатии. По оценкам, в 10-26% случаев повреждение нервов у диабетиков имеет разную основу. Поэтому, в первую очередь следует исключить такие серьезные причины, как:

- злокачественная анемия,

- отравление витамином В6,

- злоупотребление алкоголем,

- уремию,

- гепатит,

- паранеопластические синдромы (заболевания, сопутствующие раку),

- сифилис,

- ВИЧ/СПИД,

- побочные действия при употреблении некоторых медицинских препаратов (например, химиотерапия, изониазид),

- заболевания спинного мозга.

Очень важно уметь определять симптомы недуга диабетической полинейропатии, что это чаще всего позволяет принять своевременные соответствующие меры для уменьшения очагов ее поражения.

Болевая диабетическая невропатия: клинические аспекты

Свыше четверти пациентов с диабетической невропатией (ДН) страдают от боли. Болевая ДН связана с повышенным дистрессом и низким качеством жизни в отличие от ДН без болевого компонента. В статье обсуждаются патогенетические аспекты и клиническая манифестация, а также алгоритм диагностики, патогенетическое и симптоматическое лечение болевой ДН. Отмечается, что препарат альфа-липоевой кислоты Эспа-Липон® может с успехом использоваться как основа патогенетического лечения болевой ДН. Обобщен клинический опыт использования Эспа-Липона в монотерапии для лечения болевой ДН у 22 пациентов. Проведенный анализ свидетельствует в пользу целесообразности как можно более раннего назначения Эспа-Липона после развития болевого невропатического синдрома у больных сахарным диабетом.

Таблица 1. Фокальные болевые ДН

Таблица 2. Алгоритм обследования пациента для диагностики невропатии, согласно руководству Международной федерации диабета (2017)

Таблица 3. Динамика интенсивности невропатической боли по Визуальной аналоговой шкале на фоне монотерапии Эспа-Липоном у пациентов с ДСПН и разной длительностью болевого синдрома (M ± δ), баллы

Таблица 4. Препараты для лечения болевой ДСПН

В мире около 400 млн человек страдает сахарным диабетом, что составляет приблизительно 8–9% взрослого населения. Сахарный диабет связан с рядом тяжелых осложнений. Практически у каждого второго больного развивается клинически значимое поражение периферической нервной системы, ассоциированное с негативным прогнозом диабета [1]. Распространенность болевого синдрома колеблется от 10 до 20% среди больных сахарным диабетом и от 40 до 50% среди пациентов с диабетической невропатией (ДН) [2]. Болевая ДН ассоциирована с повышенным дистрессом и низким качеством жизни по сравнению с ДН без болевого компонента. Боль может стать причиной нарушения профессиональной деятельности, нарушения сна, развития депрессии.

Фенотипические варианты болевой диабетической невропатии

Фенотипы ДН различаются по месту сосредоточения боли. Для диффузных форм типична диффузная вовлеченность болевого синдрома. Фокальные формы могут сопровождаться локализованной болью, но они встречаются редко – с частотой от 1 до 5% среди больных диабетом (табл. 1).

Классификация диффузных форм ДН связана с временным фактором, позволяющим выделить два наиболее распространенных типа ДН, ассоциированных с болью: острую сенсорную невропатию и хроническую дистальную сенсомоторную полиневропатию (ДСПН). Острая сенсорная невропатия характеризуется изолированным болевым синдромом без каких-либо других неврологических признаков. Обычно это остро возникшие жгучие боли, которые локализуются в подошвах стоп («как будто ходишь по горячему песку») и усиливаются ночью. Прикосновения к кожным покровам стоп одежды или обуви причиняют дискомфорт, который можно объективизировать как гиперсенситивность к тактильным (аллодинию) и болевым (гипералгезию) стимулам. Началу острой сенсорной невропатии предшествует стремительная и значительная потеря веса как ответ на адекватный гликемический контроль. Обычно болевой синдром теряет интенсивность в течение нескольких месяцев и не рецидивирует. Исторически для описания синдрома острой сенсорной невропатии использовались термины «диабетическая невропатическая кахексия» и «инсулиновый неврит». Последний термин применялся к случаям развития болевого синдрома в течение нескольких недель после начала терапии инсулином. Стремительная интенсификация гликемического контроля от выраженной гипергликемии до эугликемии – важный фактор риска развития острой сенсорной невропатии. Но, как правило (до 90%), боль сопутствует самой распространенной (около 75% от всех ДН) симметричной восходящей ДСПН. Именно болевому синдрому, связанному с ДСПН, – самому частому осложнению диабета и посвящен настоящий обзор.

Патогенетические механизмы

Боль – один из основных и нарушающих качество жизни симптомов ДН, но ее физиологические основы до конца не известны. Несмотря на целостное понимание патофизиологических механизмов, приводящих к развитию ДН, правдоподобной гипотезы, почему у одних индивидуумов развиваются болевые формы заболевания, а у других нет, на сегодняшний день не существует.

Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что болевая ДН ассоциируется с избыточной массой тела (ожирением), заболеванием периферических артерий и низким уровнем физической активности [3]. Механизмы, лежащие в основе болевой ДН, аналогичны другим невропатическим болевым расстройствам, при которых формируется периферическая и центральная сенсибилизация. Обычно боль рассматривается как один из сенсорных симптомов манифестации невропатии, в основе которых лежит прямое повреждение нервного волокна, в частности слабомиелинизированных А-дельта-волокон и немиелинизированных С-волокон. Но интенсивность боли не зависит от тяжести невропатии, и боль может возникать даже в отсутствие повреждения периферических нервов [4]. Разнообразные проявления невропатической боли при диабете и различные ответы на стандартное лечение заставляют предполагать участие всевозможных механизмов в формировании боли. В недавних исследованиях патофизиологии болевой ДН были установлены дезадаптивные изменения на уровне как периферической, так и центральной нервной системы.

Большое значение в формировании боли имеет повреждение нервных окончаний. Поврежденные нервные окончания продуцируют возбуждающие потенциалы действия, которые интерпретируются центральной нервной системой как боль или дизестезия (спонтанные болевые ощущения). Прямым результатом повреждения нервного волокна становится изменение экспрессии ионных каналов, приводящее к периферической гипервозбудимости [5], что непосредственно связано с невропатической болью. Как показали генетические исследования, пациенты с особенностями вольтаж-зависимых натриевых каналов могут быть более подвержены риску развития невропатической боли в присутствии такого триггера, как диабет [6]. Современные исследования in vitro

демонстрируют прямую связь между уровнем глюкозы и биофизиологическими изменениями натриевых каналов [7]. Для пациентов с болевой ДН характерен повышенный ток Na+ по сравнению с пациентами с безболевой невропатией, что может усиливать возбудимость периферических нервов. Регуляция кальциевых каналов также нарушается в связи с диабетом, в результате увеличивается приток кальция в сенсорные нейроны [8], что сопровождается быстрым выбросом субстанции Р и высвобождением глутамата. Это в конечном итоге приводит к сенситизации нейронов. Экспериментальные исследования на преклинических моделях диабета демонстрируют, что дегликолизация ингибирует кальциевый ток в ноцицепторах и селективно редуцирует гипералгезию [9].

Болевая ДН может быть результатом изменений, касающихся не только периферического, но и центрального отдела нервной системы. Аллодиния, будучи типичным симптомом болевой ДН, служит аргументом в пользу вовлеченности центральной нервной системы в процессы формирования и поддержания боли [10]. Среди факторов, которые могут становиться причиной гиперактивности спинальных нейронов при ДН, важнейшим является повышение выброса глутамата при первичной афферентной трансмиссии в спинном мозге. Функциональные изменения в зонах центральной нервной системы, обеспечивающих болевую трансмиссию за пределами спинного мозга, хорошо описаны и у пациентов с сахарным диабетом, и на экспериментальных моделях [11]. Функциональные нейровизуализационные исследования демонстрируют чрезмерную активность различных зон мозга, включая медиальные ядра таламуса, после раздражения стоп термальными стимулами у больных диабетом [12]. Кроме того, у пациентов с болевой ДН уровень N-ацетил-аспартата в таламусе выраженно меньше, чем у пациентов без болевого синдрома [13]. Необходимо отметить, что при неврологических заболеваниях, ассоциированных с утратой нейронов или их дисфункцией, наблюдается последовательное снижение концентрации N-ацетил-аспартата в мозге. Это позволяет рассматривать болевую составляющую ДН с позиции нейродегенерации.

Изменения в эндогенной системе ингибирования боли также были описаны в доклинических и клинических исследованиях ДН. Многие из них касались уровней основных нейротрансмиттеров эндогенного контроля боли в различных зонах центральной нервной системы на животных моделях диабета, но они продемонстрировали противоречивые результаты, особенно на уровне спинного мозга. Были получены доказательства сниженного уровня норэпинефрина в стволе мозга и таламусе, но более высокая его концентрация в коре головного мозга животных с диабетом [14]. Кроме того, было показано нарушение индуцированного опиоидами спинального выброса серотонина, что, возможно, объясняет низкий ответ на опиоиды, характерный для экспериментальных моделей ДН [15]. Для пациентов с диабетом и позитивными симптомами невропатии свойствен дисбаланс между ингибиторными и возбуждающими нейротрансмиттерами. Например, уровень гамма-аминомасляной кислоты был значительно ниже, а уровень глутамата значительно выше в задней части островка, а также коэффициент глутамата/гамма-аминомасляной кислоты был выше в таламусе у пациентов с диабетом [16]. Эти изменения могут вносить значимый вклад в формирование болевой ДН, но необходимы дальнейшие исследования для точного определения их клинического значения.

Клиническая манифестация

ДСПН возникает у каждого второго больного сахарным диабетом, а у около 20% (почти каждого пятого) развиваются невропатические боли (болевые ДСПН) [17]. Спектр ощущений индивидуален и чрезвычайно широк: от умеренной до нестерпимой боли. Вместе с тем некоторые пациенты с выраженной невропатией могут не испытывать боли даже при изъязвлении стопы. Выраженность боли не коррелирует с тяжестью сенсомоторного дефицита и осложнениями ДН.

Современные исследования опровергают бытовавшие представления об улучшении болезненных симптомов по мере ухудшения тяжести невропатии. Так, обсервационное исследование с применением стандартных инструментов оценки тяжести невропатии (Шкалы невропатического симптоматического счета (Neuropathy Symptomatic Score – NSS) и Шкалы невропатического дисфункционального счета (Neuropathy Dysability Score – NDS)), включавшее широкомасштабную когорту больных диабетом (n = 15 692), показало сопоставимую распространенность болезненных симптомов у пациентов с легкой и более тяжелой ДН [18]. Болевой синдром выявлялся у 21% больных с умеренно выраженной (NSS ≥ 5 баллов и NDS > 3 баллов) и 60% пациентов с тяжелой невропатией (NDS > 8 баллов). В то же время болевые симптомы наблюдались в 26% случаев без признаков невропатии.

Следует отметить, что распространенность болевой ДН зависит от типа диабета – риск развития болевой ДН удваивается при диабете второго типа. Кроме того, у женщин риск болевой ДН на 50% выше, чем у мужчин.

Типичный признак болевой ДН – жалобы на боль и гипералгезию в ногах, которые обычно усиливаются ночью и ослабевают во время ходьбы. Боль может быть постоянной или эпизодической и возникает преимущественно в ногах. По данным клинического исследования, изучавшего локализацию боли у пациентов с болевой ДСПН (n = 105), чаще всего боль затрагивает стопы (96%), подушечки стоп (69%), большой палец стопы (67%), дорзальную поверхность стоп (54%) и значительно реже кисти (39%), плантарную поверхность стоп (37%), голени (37%), область пяток (32%) [19]. При описании неприятных ощущений пациенты, как правило, отмечают жжение, покалывание, стреляющие или ноющие боли, онемение в ногах. Эти ощущения могут появляться или усиливаться при соприкосновении кожных покровов ног с одеждой, постельным бельем (аллодиния). Иногда пациенты, описывая боль, используют более яркие сравнения: горит, бьет электрическим током, колет, мозжит. Интенсивность болезненных ощущений может колебаться от слабых симптомов в одном пальце ноги до тягостных симптомов в обеих ногах [20]. В среднем интенсивность боли умеренная – 5,75 балла по десятибалльной шкале (минимальная боль – 3,6 балла, а максимальная – 6,9 балла) [19]. Характеристики (дескрипторы) и тяжесть боли могут меняться по мере развития ДН. Естественное течение болевой ДН флуктуирующее, и большинство пациентов со временем испытывает самопроизвольное улучшение и даже полное разрешение боли. Однако, по данным небольшого проспективного исследования (n = 56), у 77% больных болезненные симптомы не ослабевали после пятилетнего периода наблюдения [21].

Диагностика

Следует особенно подчеркнуть, что необходимо расспрашивать о болевых симптомах всех пациентов с сахарным диабетом, а не только тех, кто имеет клинические проявления невропатии. Это обусловлено тем, что почти у трети пациентов боль – единственный симптом невропатии. Диагноз болевой невропатии базируется на описании пациентом боли и типичных проявлениях периферической невропатии, в частности нарушениях со стороны сенсорной сферы и отсутствии/снижении ахилловых и коленных рефлексов. Важно исключать возможные недиабетические причины боли, например боли, связанные с артритами, сосудистыми заболеваниями нижних конечностей, злокачественными новообразованиями, стенозом позвоночного канала и другими (недиабетическими) невропатиями. К поиску иных причин (злоупотребление алкоголем, уремия, гипотиреоз, дефицит витамина В12) невропатии и более детальному неврологическому обследованию клинициста должны побуждать следующие клинические факторы:

- выраженная асимметрия неврологического дефицита;

- преобладание моторных нарушений над сенсорными, мононевропатия, поражение черепно-мозговых нервов;

- быстрое развитие или прогрессирование невропатических нарушений;

- прогрессирование невропатии, несмотря на оптимальный гликемический контроль;

- развитие симптомов невропатии только в верхних конечностях;

- семейный анамнез недиабетической невропатии.

Диагноз невропатии не может устанавливаться по клиническому обследованию.

Три ключевых симптома отличают невропатическую диабетическую боль от ноцицептивной: колющая боль, онемение, усиление боли при прикосновении. И все они входят в перечень характеристик шкалы NSS.

Значительно облегчают работу клинициста специально разработанные Общая шкала оценки неврологических симптомов (Total Symptoms Score – TSS) и Анкета для определения боли (Identification Pain Questionnaire – ID-P). Для клинического подтверждения ДСПН наиболее надежны два скрининговых теста: оценка тактильной чувствительности на стопе с помощью монофиламента и вибрационной чувствительности большого пальца ноги [12]. Алгоритм расширенного исследования представлен в табл. 2 [22].

Дополнительно оценивается скорость проведения возбуждения по моторным и сенсорным волокнам для выявления субклинического поражения быстропроводящих (толстых) волокон. Однако болевой синдром может быть клиническим маркером поражения тонких немиелинизированных волокон. В случае изолированного повреждения тонких волокон скорость проведения возбуждения будет нормальной. В такой ситуации рекомендуется провести обследование, направленное на обнаружение возможного поражения вегетативных волокон. Для ранней диагностики автономной невропатии выполняют тестирование кардиоваскулярных рефлексов (это наиболее простая, неинвазивная, высокочувствительная и воспроизводимая методика). Оно включает оценку частоты сердечных сокращений в покое (паталогическое значение более 100 уд/мин), вариабельности сердечного ритма (лежа, при глубоком дыхании и при ортопробе), подъема артериального давления при проведении пробы Вальсальвы, частоты сердечных сокращений и систолического давления через две минуты после перехода из горизонтального в вертикальное положение, диастолического давления на изометрическое усилие и расчет нормированного QT-интервала. Патологические результаты двух или более тестов подтверждают поражение тонких вегетативных волокон, иннервирующих сосуды и сердце. Альтернативными методами диагностики автономной невропатии могут служить частотные показатели кардиоинтервалографии и 24-часовой мониторинг вариабельности сердечного ритма. Последний метод более чувствителен, чем стандартные кардиальные тесты, и может верифицировать вегетативные нарушения на ранних стадиях болезни.

Наконец, в диагностически сложных случаях может помочь метод кожной биопсии. Его преимущество заключается в том, что он позволяет одновременно оценить состояние миелинизированных и немиелинизированных волокон.

Лечение

Несмотря на яркость симптома, по тем или иным причинам 13% пациентов с болевой ДН не жалуются на боль и более трети (39%) пациентов не получают никакого лечения по поводу боли [23]. Но даже пациенты, которым проводится терапия, в большинстве случаев не удовлетворены ее результатами. К сожалению, из-за ограниченного понимания механизмов, приводящих к болевой ДСПН, текущие методы лечения остаются неадекватными. Еще одним фактором, который затрудняет ведение пациентов с невропатической болью, является разнообразный ответ на различные методы лечения. Только комплексная терапия, включающая патогенетические и симптоматические средства, способна обеспечить полноценное улучшение состояния пациента.

Патогенетическое лечение

На процессы, лежащие в основе невропатии, патогенетические препараты потенциально оказывают более благоприятное влияние, чем симптоматические средства, купирующие боль. Важность контроля глюкозы крови (на уровне HbA1c

На протяжении свыше 40 лет препараты альфа-липоевой кислоты применяются для лечения ДН. Согласно метаанализу (n = 1258), инфузии альфа-липоевой кислоты (600 мг/сут в/в) в течение трех недель купировали невропатические симптомы и редуцировали неврологический дефицит [24]. Более того, ставшее классическим исследование SYDNEY показало, что пятинедельная терапия альфа-липоевой кислотой (600 мг перорально) приводила к выраженному улучшению состояния больных ДН, влияя на боль, парестезии и онемение [25]. Интерес представляет многоцентровое рандомизированное четырехлетнее клиническое исследование NATHAN 1, в которое вошли 460 пациентов с ДН. После четырех лет наблюдения в группе, получавшей плацебо, имело место значимое прогрессирование неврологического дефицита. Напротив, в группе, леченной альфа-липоевой кислотой, симптомы невропатии регрессировали, причем терапия хорошо переносилась [26]. Клиническое использование и постмаркетинговые наблюдательные исследования также подтвердили благоприятный профиль безопасности альфа-липоевой кислоты.

Эспа-Липон® – препарат альфа-липоевой кислоты отличается наиболее хорошо изученным спектром переносимости различных форм. В крупном клиническом исследовании Espalipon II были показаны эффективность и хорошая переносимость препарата в лечении ДН. Больные с ДН (n = 3509) получали Эспа-Липон® в дозе 600 мг/сут. Целью исследования стала оценка эффективности и переносимости различных форм препарата – растворов для внутривенных инфузий и таблеток. Эффективность препарата как очень хорошую и хорошую оценили 83% лечащих врачей и 80% пациентов. В 95% случаев лечащие врачи и в 95% случаев пациенты таким же образом охарактеризовали его переносимость [27].

В исследовании Л.В. Недосуговой (2007) специально уделялось внимание редукции боли под влиянием Эспа-Липона. Препарат в течение трех недель вводили внутривенно в виде инфузий (по 600 мг/сут), а затем назначали перорально (по 600 мг/сут) на три – шесть месяцев. Болевую чувствительность определяли в баллах по шкале Mc Greii на обеих нижних конечностях, где 0 баллов – полное отсутствие боли, 20 баллов – очень сильная боль. Через три недели лечения интенсивность боли снизилась почти на 50% (с 15,7 ± 1,19 до 8,4 ± 1,02 балла), а через три месяца – на 80% (до 3,4 ± 1,49 балла) [28].

Нами обобщен клинический опыт использования Эспа-Липона в качестве патогенетической терапии болевой ДСПН. В открытое исследование было включено 22 пациента, распределенных на две группы: с длительностью болевого синдрома менее двух месяцев (n = 10) и более двух месяцев (n = 12). Диагноз ДСПН устанавливался на основании клинической картины – нарушения тактильной и вибрационной чувствительности в стопах согласно протоколу (см. табл. 2) и наличия сахарного диабета согласно Диагностическим критериям сахарного диабета и других нарушений гликемии (ВОЗ, 1999–2013). Средний возраст больных – 62,8 ± 6,3 года. Уровень HbA1c в крови пациентов – от 7,6 до 9,2%. Для верификации невропатической боли применялся опросник DN4. Критерий включения пациентов – сумма баллов по шкале DN4 4 балла и более. Средний балл по шкале DN4 составил 6,2 ± 1,1. Между анализируемыми группами не было значимых различий по полу, возрасту, тяжести сахарного диабета. Всем пациентам выполнялись инфузии препаратом Эспа-Липон® (по 600 мг/сут, курс – 15 введений) с дальнейшим переходом на таблетированную форму (по 600 мг/сут) в течение трех месяцев. Для оценки эффективности использовалась 100-миллиметровая Визуальная аналоговая шкала (ВАШ), выраженность болевого синдрома колебалась от 50 до 90 мм (в среднем 71 мм).

К концу терапевтического курса Эспа-Липона интенсивность боли достоверно снизилась в обеих группах (табл. 3). Однако в первый месяц применения Эспа-Липона редукция отмечалась только в группе с меньшей длительностью болевого синдрома. Уже через четыре недели лечения у пациентов первой группы зафиксированы достоверные позитивные изменения в интенсивности боли. Через три месяца терапии наблюдалась полная редукция боли у 40% больных первой группы и только у 8,3% пациентов второй группы. В последующем симптоматическая терапия потребовалась 20% пациентов в первой группе и 41,7% во второй. Таким образом, Эспа-Липон® начал действовать раньше и продемонстрировал более высокую эффективность в группе с меньшей длительностью болевого синдрома.

В ходе исследования отмечена хорошая переносимость Эспа-Липона. Важно, что обобщенный клинический опыт свидетельствует в пользу целесообразности возможно более раннего назначения Эспа-Липона после развития болевого невропатического синдрома у больных сахарным диабетом.

Накопленные к настоящему времени данные позволяют рассматривать Эспа-Липон® как весьма перспективный препарат для патогенетического воздействия на болевую ДН.

Симптоматическое лечение

Симптоматическое лечение может вызывать серьезные затруднения. Залог эффективного лечения боли – баланс между достаточным купированием боли и вероятными побочными эффектами проводимой терапии. В отличие от лекарств патогенетической направленности симптоматические препараты модулируют боль без значимого влияния на невропатию. Нестероидные противовоспалительные препараты и простые анальгетики не способны контролировать боль, ассоциированную с ДН. Обычно пациентам поэтапно назначаются препараты, зарегистрированные для лечения невропатической боли. Для оценки анальгетических возможностей того или иного средства в клинической практике можно использовать простой инструмент – среднее число пациентов, которых необходимо пролечить, чтобы достичь определенного благоприятного исхода (Number Needed to Treat – NNT). Этот показатель помогает практическому врачу индивидуально подобрать анальгетическую терапию. Величины NNT для препаратов, наиболее часто назначаемых при болевой ДСПН, приведены в табл. 4 [29].

Психотропные препараты

, в частности трициклические антидепрессанты. Эти препараты наиболее хорошо изучены и применяются уже более 30 лет для лечения хронических болевых синдромов. Их основной механизм обезболивания – активация системы центрального нисходящего контроля, что опосредованно нивелирует гипералгезию и аллодинию. Имипрамин, амитриптилин и кломипрамин сбалансированно ингибируют обратный захват норэпинефрина и серотонина. Среди 100 пациентов с диабетической невропатической болью, которые лечатся антидепрессантами, у трети боль редуцирует на 50%. Чаще в свободной клинической практике используется амитриптилин. Чтобы минимизировать побочные эффекты, его следует титровать. Инициальная доза – 25 мг (или 10 мг для особенно чувствительных пациентов) принимается один раз в вечернее время (за один час до сна), затем она постепенно наращивается. Средняя терапевтическая доза составляет 75 мг/сут, максимальная доза – 150 мг/сут. Анальгетический эффект амитриптилина реализуется быстрее (не позднее чем через две недели), чем антидепрессивный. В качестве альтернативных средств с меньшим седативным и антихолинергическим эффектом могут рассматриваться дезипрамин или препараты двойного действия (дулоксетин и венлафаксин). Длительность лечения – от 12 недель до шести месяцев.

Модуляторы кальциевых каналов (альфа-2-дельта-лиганды)

. Важный представитель этой группы – габапентин относится к классу противосудорожных препаратов, используемых для лечения болевой ДСПН. Габапентин структурно связан с гамма-аминомасляной кислотой и играет значимую роль в передаче и модуляции боли. Прегабалин – более специфический альфа-2-дельта-лиганд, имеющий более (в шесть раз выше) выраженное сродство к рецепторам, чем габапентин. При приеме прегабалина в дозе 600 мг/сут снижение боли на 50% наблюдалось у 47% больных (NNT – 4,0). Блокаторы натриевых каналов (карбамазепин, окскарбазепин, ламотриджин) довольно часто используются для купирования невропатической боли, но не зарегистрированы для лечения болевой ДСПН. В клинической практике вышеописанные препараты разных классов, как правило, комбинируют, но исследовательских работ, демонстрирующих наиболее удачные комбинации, практически нет.

Фитотерапия

В дополнение к лечебным мероприятиям, назначенным врачом, можно лечиться средствами народной медицины. Фитотерапия поможет снизить интенсивность симптомов.

Нормализовать уровень сахара можно с помощью отвара, в состав которого входят:

- Перечная мята – 30 г;

- Кукурузные рыльца – 60 г;

- Галега (козлятник) – 100 г;

- Створки фасоли – 100 г.

Залейте 6 стол. л. сбора 1 л кипятка и поставьте на слабый огонь на 5 мин. Перед употреблением процедите отвар и принимайте перед едой. Разовое количество составляет 100 мл.

Чтобы обеспечить нейроны питательными веществами, ежедневно употребляйте витаминный коктейль. Понадобится:

- Кефир – 1 ст.;

- Семечки подсолнечника – 2 стол. л.;

- Зелень петрушки – по вкусу.

Почистите и измельчите семечки подсолнечника, добавьте в кефир. Всыпьте зелень и перемешайте. Пейте коктейль 1 р./день за полчаса до завтрака (натощак).

Хороший антиоксидантный эффект проявляет гвоздика (пряность). Для приготовления настоя потребуется:

- Гвоздика – 30-35 г;

- Вода – 3 ст.

Измельчите пряность, всыпьте в термос. Влейте кипяток, оставьте на 2 ч. Употребляйте настой 3 р./день.

Разовое количество составит 1⁄4 ст. Длительность лечебного курса — 2 нед. Повторите приём через 10 дн.

Чтобы восстановить чувствительность рецепторов, можно делать обёртывания с голубой глиной. Разведите её водой, консистенция должна напоминать густую сметану. Нанесите средство на те места, где ощущается боль, оставьте до высыхания. Длительность применения — 2 нед.

При дистальной форме полинейропатии поможет наружное средство на основе багульника. Вам понадобится:

- Багульник – 0,5 ст.;

- Столовый уксус (9%-ный) – 0,5 ст.

Смесь должна настояться 10 дн. Перед применением разбавьте небольшое количество настойки водой (в соотношении 1:1). Втирайте средство в ноги 3 р./день.

Массаж рук и ног можно делать с маслом, приготовленным из зверобоя. В состав средства входят:

- Листья, цветы зверобоя (свежие) – 3 стол. л;

- Растительное масло – 1 ст.;

- Имбирь (корень) – 1 стол. л.

Измельчите зверобой, залейте горячим маслом. Оставьте в тёмном месте на 3 нед. Процедите средство, добавьте измельчённый имбирный корень. Храните масло со зверобоем в холодильнике.

Чтобы улучшить метаболизм в структурах нервной системы, пейте настой из лечебных трав:

- Лопух (корень);

- Берёза (листья);

- Подмаренник;

- Хмель (шишки);

- Бузина чёрная (цветки);

- Дурнишник;

- Солодка (корень);

- Череда.

Возьмите компоненты в равных частях. Поместите в термос 2 стол. л. смеси, влейте кипяток (4 ст.), отставьте на 8 часов (можно на ночь). Принимайте напиток днём вместо чая. Длительность применения составляет 1 мес. Повторите курс через 10 дн.