Кратко о физиологии работы сердца плода

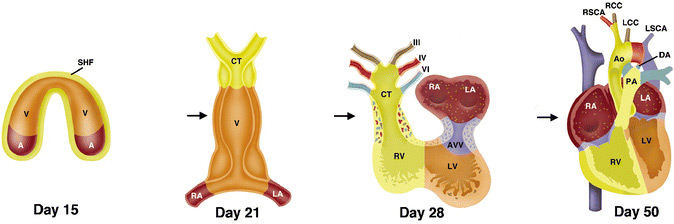

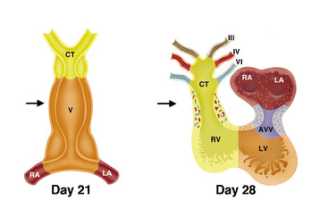

Сердце – один из первых органов, который формируется в организме эмбриона.

Уже на пятой неделе беременности можно зафиксировать первые сердечные сокращения. Это происходит благодаря клеткам сердечной ткани, которые способны самостоятельно генерировать электрические импульсы и вызывать сокращения мышц. Эти клетки называют водителями ритма или пейсмекерами. На ранних сроках беременности работа сердца плода не зависит от нервной системы.

Только к 18 неделе гестации сердце начинает получать сигналы от блуждающего нерва, который является частью парасимпатической нервной системы. Это влияние замедляет сердечный ритм.

К 27 неделе окончательно формируется симпатическая иннервация сердца, что приводит к его ускорению. Взаимодействие симпатической и парасимпатической нервной системы представляет собой слаженную работу двух антагонистов, сигналы которых имеют противоположное действие.

Таким образом, после 28 недели беременности сердечный ритм становится сложной системой, подчиняющейся определенным правилам и воздействиям. Например, в результате активности малыша преобладают сигналы от симпатической части нервной системы, что ускоряет ритм сердца. Во время сна ребенка доминируют сигналы от блуждающего нерва, замедляющие сердечный ритм. Эти процессы иллюстрируют принцип “единства противоположностей”, который лежит в основе миокардиального рефлекса. Суть явления заключается в том, что работа сердца плода в третьем триместре беременности зависит от его двигательной активности и ритма сна и бодрствования. Поэтому для точной оценки сердечного ритма важно учитывать эти факторы.

Благодаря особенностям иннервации сердца становится очевидным, почему кардиотокография предоставляет наиболее полную информацию именно в третьем триместре беременности, когда работа сердца подчиняется определенным закономерностям и правилам.

Врачи отмечают, что кардиотокография является важным инструментом для мониторинга состояния плода во время беременности. Основные показатели, которые анализируются при КТГ, включают частоту сердечных сокращений плода, вариабельность и наличие ускорений или замедлений. Нормальные значения частоты сердечных сокращений колеблются от 110 до 160 ударов в минуту. Врачи подчеркивают, что вариабельность сердечного ритма является показателем здоровья плода: высокая вариабельность свидетельствует о хорошем состоянии, тогда как низкая может указывать на гипоксию или другие проблемы. Ускорения, возникающие в ответ на движения плода, также рассматриваются как положительный признак. Важно, чтобы результаты КТГ интерпретировались квалифицированным специалистом, так как только комплексный анализ всех показателей позволяет сделать выводы о состоянии плода и принять необходимые меры при необходимости.

Как устроен кардиотокограф и что он показывает?

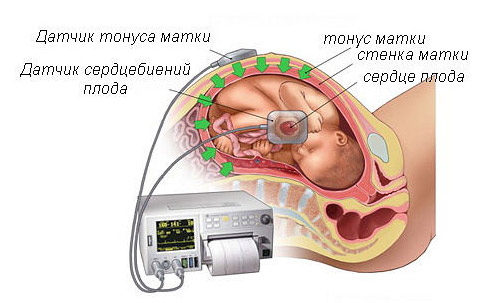

Этот прибор включает несколько датчиков:

- Ультразвуковой датчик фиксирует движения сердечных клапанов плода (кардиограмма).

- Тензометрический датчик измеряет тонус матки (токограмма).

- Современные кардиомониторы оснащены пультом с кнопкой, которую нужно нажимать во время шевеления плода. Это помогает оценить характер движений малыша (актограмма).

Данные от этих датчиков передаются в кардиомонитор, где обрабатываются и отображаются на электронном экране в цифровом формате. Также они фиксируются на термобумаге с помощью записывающего устройства. Скорость лентопротяжного механизма варьируется в зависимости от модели фетального кардиомонитора и в среднем составляет от 10 до 30 мм в минуту. Для каждого кардиотокографа предусмотрена специальная термобумага.

| Показатель КТГ | Нормальные значения | Отклонения от нормы и возможные причины |

|---|---|---|

| Базальная частота сердечных сокращений (БЧСС) | 110-160 уд/мин | <110 уд/мин (брадикардия) – гипоксия плода, медикаментозное воздействие, внутриутробная инфекция; >160 уд/мин (тахикардия) – гипоксия плода, инфекция, фетоплацентарная недостаточность, стресс матери |

| Вариабельность сердечного ритма (ВСР) | 5-25 уд/мин | <5 уд/мин (сниженная вариабельность) – гипоксия плода, сон плода, медикаментозное воздействие; >25 уд/мин (повышенная вариабельность) – гиперстимуляция, тахикардия |

| Акселерации (ускорения) | ≥2 в 10 мин, продолжительностью ≥15 сек, амплитудой ≥15 уд/мин | Отсутствие или редкие акселерации – гипоксия плода, сон плода, депрессия ЦНС плода |

| Децелерации (замедления) | Отсутствие поздних и переменных децелераций | Ранние децелерации – физиологическая реакция на сжатие головки плода; Поздние децелерации – гипоксия плода, фетоплацентарная недостаточность; Переменные децелерации – сдавление пуповины |

| Оценка по шкале Фишера | 8-10 баллов – норма | <8 баллов – необходимо дополнительное обследование, возможно, необходима коррекция состояния матери или плода |

Как делают кардиотокографию?

Для того чтобы данное исследование было максимально информативным, следует соблюдать несколько ключевых правил:

- В течение этого периода можно наблюдать закономерности в изменении ритма.

- Если беременная женщина находится на спине во время регистрации кардиотокографии (КТГ), это может привести к недостоверным результатам. Это связано с развитием синдрома нижней полой вены, который возникает из-за давления матки на брюшную аорту и нижнюю полую вену. В результате может нарушаться маточно-плацентарный кровоток. Поэтому, если на КТГ выявлены признаки гипоксии, выполненное в положении на спине исследование следует повторить.

- Место установки датчика зависит от положения плода в матке. Например, при головном предлежании датчик размещают ниже пупка, при тазовом — выше пупка, а при поперечном или косом — на уровне пупочного кольца.

- Это улучшает передачу ультразвуковой волны.

- Важно помнить, что на датчик не следует наносить гель.

- Это позволяет врачу сопоставлять изменения ритма с активностью малыша.

Кардиотокография (КТГ) — это важный метод мониторинга состояния плода во время беременности и родов. Многие будущие мамы отмечают, что процедура помогает им чувствовать себя спокойнее, так как позволяет отслеживать сердечный ритм ребенка и его реакцию на сокращения матки. Показатели КТГ включают частоту сердечных сокращений плода, вариабельность ритма и наличие ускорений или замедлений. Нормой считается частота сердечных сокращений в диапазоне от 110 до 160 ударов в минуту. Врачи подчеркивают, что расшифровка результатов должна проводиться специалистом, так как на них могут влиять различные факторы, включая стресс матери или наличие патологии. Многие женщины отмечают, что регулярные КТГ помогают выявить возможные проблемы на ранних стадиях, что позволяет своевременно принять меры для обеспечения здоровья как матери, так и ребенка.

Показатели кардиотокограммы

Наибольшую информативность представляют следующие параметры:

- Базальный ритм — основной ритм, преобладающий на кардиотокограмме (КТГ). Его можно оценить только после записи данных в течение 30-40 минут. Это среднее значение частоты сердцебиения плода в состоянии покоя.

- Вариабельность — показатель краткосрочных колебаний сердцебиения относительно базального ритма. Это разница между базовой частотой и изменениями ритма.

- Акцелерация — увеличение ритма более чем на 15 ударов в минуту, продолжающееся более 10 секунд.

- Децелерация — замедление ритма более чем на 15 ударов в минуту, длительностью свыше 10 секунд. Децелерации делятся на категории в зависимости от выраженности:

- dip 1 — продолжаются до 30 секунд, после чего сердцебиение плода восстанавливается.

- dip 2 — длятся до 1 минуты и характеризуются высокой амплитудой (до 30-60 ударов в минуту).

- dip 3 — длительные, свыше 1 минуты, с высокой амплитудой. Эти децелерации считаются наиболее опасными и указывают на выраженную гипоксию плода.

Какой тип КТГ во время беременности считается нормальным?

Оптимальная кардиотокограмма (КТГ) имеет следующие характеристики:

- Базальный ритм — от 120 до 160 ударов в минуту.

- В течение 40-60 минут записи фиксируется 5 и более акцелераций.

- Вариабельность ритма колеблется от 5 до 25 ударов в минуту.

- Децелерации отсутствуют.

Однако идеальный вариант КТГ встречается редко. В качестве нормальных значений допускаются следующие показатели:

- Нижняя граница базального ритма — 110 ударов в минуту.

- Возможны кратковременные единичные децелерации, продолжающиеся не более 10 секунд и имеющие небольшую амплитуду (до 20 ударов), после которых ритм полностью восстанавливается.

Когда КТГ при беременности считается патологической?

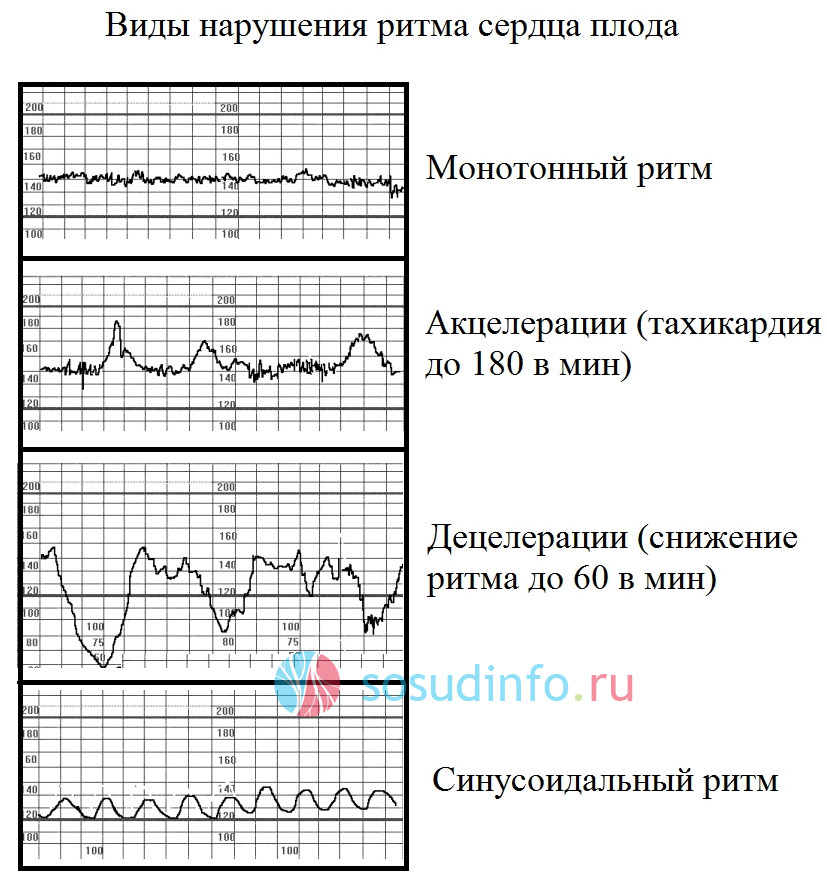

Существует несколько патологических форм кардиотокографии (КТГ):

-

Немая КТГ плода характеризуется отсутствием как ускорений, так и замедлений сердечного ритма, при этом базальный ритм может оставаться в норме. Этот тип кардиотокограммы иногда называют монотонным, а графическое отображение сердцебиения напоминает прямую линию.

-

Синусоидальная КТГ имеет характерный синусоидальный вид. Амплитуда колебаний невелика и составляет 6-10 ударов в минуту. Этот тип КТГ считается крайне неблагоприятным и указывает на выраженную гипоксию плода. В редких случаях синусоидальная КТГ может возникать при употреблении беременной наркотических или психотропных веществ.

-

Лямбда-ритм – это чередование акцелераций и децелераций, возникающее сразу после них. В 95% случаев данный тип КТГ является следствием компрессии пуповины.

Существуют и другие виды КТГ, вызывающие беспокойство. Для них характерны следующие признаки:

- Наличие децелераций после акцелераций;

- Уменьшенная двигательная активность плода;

- Низкая амплитуда и вариабельность ритма.

Эти признаки могут возникать при:

- Обвитии пуповины;

- Наличии узла пуповины;

- Нарушениях плацентарного кровотока;

- Гипоксии плода;

- Пороках сердца у малыша;

- Заболеваниях матери. Например, при гипертиреозе у беременной гормоны щитовидной железы могут проходить через плацентарный барьер и вызывать нарушения ритма у плода;

- Анемии у малыша (например, при гемолитической болезни, связанной с иммунологической несовместимостью крови матери и плода);

- Воспалении плодных оболочек (амнионит);

- Приеме определенных медикаментов. Например, широко применяемый в акушерстве препарат “Гинипрал” может привести к учащению сердечного ритма у малыша.

Что делать, если показатели КТГ являются пограничными между нормой и патологией?

При регистрации кардиотокографии (КТГ) и получении сомнительных результатов следует предпринять следующие шаги:

- Провести дополнительные исследования: ультразвуковое исследование, анализ скорости кровотока в маточно-плацентарной системе и оценку биофизического профиля.

- Через 12 часов повторить исследование КТГ.

- Исключить прием медикаментов, способных повлиять на сердечный ритм плода.

- Выполнить КТГ с функциональными пробами:

- Нестрессовый тест – мониторинг сердечного ритма в ответ на движения плода. В норме ритм должен увеличиваться после шевелений. Отсутствие акцелераций после движений является тревожным признаком.

- Стрессовый тест – изменение сердечного ритма после введения 0,01 ЕД окситоцина. В норме после введения препарата у плода наблюдается ускорение ритма, отсутствие децелераций, а базальный ритм остается в пределах нормы. Это указывает на хорошие компенсаторные способности плода. Если после введения окситоцина акцелерации не наблюдаются и сердечные сокращения замедляются, это может свидетельствовать о внутриутробной гипоксии.

- Маммарный тест – аналог стрессового теста, но вместо введения окситоцина беременной предлагают массировать соски в течение 2 минут, что способствует выделению собственного окситоцина. Результаты оцениваются аналогично стрессовому тесту.

- Тест с физической нагрузкой – беременную просят подняться на два этажа по лестнице, после чего сразу же проводится запись КТГ. В норме сердцебиение плода должно увеличиться.

- Проба с задержкой дыхания – во время записи кардиотокограммы беременной предлагают задержать дыхание на вдохе, при этом частота сердцебиения плода должна снизиться. Затем необходимо задержать дыхание на выдохе, после чего ритм плода должен ускориться.

Как проводится оценка КТГ в баллах?

Чтобы интерпретация результатов кардиотокографии (КТГ) была объективной, была разработана система оценки этого исследования. Она основывается на анализе каждого показателя КТГ и присвоении ему определенных баллов.

Для упрощения восприятия системы все параметры КТГ представлены в таблице:

| 2 балла | 1 балл | 0 баллов | |

|---|---|---|---|

| Базальный (основной) ритм | От 120 до 160 | От 100 до 180 | Менее 100, более 180 |

| Амплитуда | От 6 до 25 | 3-5 | < 3 |

| Вариабельность | > 6 | 3-6 | < 3 |

| Количество эпизодов акцелераций за 40 мин | >5 | 1-4 | отсутствуют |

| Децелерации | Не регистрируются | Кратковременные | Длительные, тяжелые |

| Движения плода | >3 | 1-2 | Нет |

Оценка результатов осуществляется следующим образом:

- КТГ считается удовлетворительной при 9-12 баллах.

- Набор от 6 до 8 баллов указывает на возможные признаки гипоксии, в таких случаях необходим ежедневный мониторинг и лечение.

- Менее 5 баллов является крайне неблагоприятным показателем.

Важно! Явные патологические изменения на КТГ могут указывать на терминальное состояние плода. В таких ситуациях категорически запрещено проводить функциональные тесты. Может потребоваться экстренное родоразрешение, так как задержка в действиях может быть опасной.

КТГ во время родов

Исследование сердечного ритма является важной частью как первого (открытие шейки матки), так и второго (потужного) этапа родов. Это необходимо для предотвращения острой внутриутробной гипоксии, угрожающей жизни плода, и может служить основанием для экстренного кесарева сечения.

Мониторинг КТГ следует начинать при первых признаках родовой деятельности. При нормальном течении родов достаточно проводить регистрацию КТГ раз в час.

Также исследование показано в следующих случаях:

- После разрыва околоплодных вод;

- При проведении эпидуральной анестезии в процессе родов (после введения анестетика).

Постоянный мониторинг КТГ необходим при таких состояниях, как:

- Выпадение петель пуповины;

- Кровянистые выделения из половых путей;

- Тазовое предлежание плода;

- Многоплодная беременность;

- Обвитие пуповины вокруг шеи плода (двукратное или трехкратное);

- Признаки гестоза;

- Сахарный диабет;

- Желтые или зеленые околоплодные воды;

- Гемолитическая болезнь плода;

- Задержка внутриутробного развития;

- Преждевременные роды;

- Наличие рубца на матке после предыдущих операций;

- Слабая или чрезмерно интенсивная родовая деятельность;

- Медикаментозная стимуляция родов, например, с использованием “Окситоцина” или простагландинов.

Важно отметить, что КТГ во время беременности и родов – это разные вещи. Поэтому интерпретация результатов должна различаться. Вопрос: почему так происходит? – вполне уместен.

Во время схватки сокращаются мышечные волокна матки, что приводит к спазму сосудов в миометрии. Это ухудшает маточно-плацентарный кровоток и вызывает умеренную гипоксию плода. В этот период сердцебиение ребенка может замедляться или ускоряться. Поэтому распространенное мнение о том, что “роды – это стресс для ребенка”, имеет обоснование. Однако после схватки кровоток восстанавливается, и сердечный ритм нормализуется. В связи с этим разработаны четкие критерии для оценки КТГ в процессе родов.

Нормальные показатели кардиотокограммы во время родов включают:

- Ритм сердца в диапазоне от 110 до 160 ударов в минуту.

- Наличие как минимум двух эпизодов ускорения ритма (акцелераций) продолжительностью более 15 секунд за период регистрации КТГ.

- Вариабельность ритма от 5 до 25 ударов в минуту.

- После открытия шейки матки более чем на 4-5 см допускаются ранние децелерации продолжительностью не более 30 секунд.

КТГ считается сомнительной, если наблюдаются следующие признаки:

- Ритм в диапазоне от 100 до 110 или от 160 до 170 ударов в минуту.

- В течение часа не зарегистрировано ни одного эпизода ускорения сердечного ритма.

- Низкая вариабельность (менее 5 ударов в минуту).

- Замедления ритма, продолжающиеся от 30 до 60 секунд.

Патологическая КТГ характеризуется:

- Слишком медленным (менее 100 ударов в минуту) или слишком быстрым (более 170 ударов в минуту) ритмом.

- Длительными эпизодами децелерации, превышающими 1 минуту.

- Отсутствием вариабельности, то есть монотонным ритмом.

- Синусоидальным характером КТГ, когда график сердцебиения напоминает синусоиду.

Как влияет КТГ на врачебную тактику?

К результатам исследования следует подходить с максимальной серьезностью. Врач, анализирующий кардиотокограмму (КТГ), несет значительную ответственность. Поэтому каждая запись сердечной активности должна быть тщательно оценена квалифицированным специалистом, подписана им с указанием времени исследования и прикреплена к истории родов.

Нормальная кардиотокограмма свидетельствует о правильном и внимательном ведении родов.

Если КТГ вызывает сомнения, у врача есть не более 40 минут для корректировки родовой деятельности. На этом этапе необходимо устранить все риски, способствующие гипоксии:

- Прекратить введение «окситоцина» и препаратов на основе простагландинов.

- Объяснить женщине, как правильно дышать во время схваток.

- Определить положение плода и исключить сдавление пуповины.

- Провести УЗИ для исключения начавшейся отслойки плаценты.

- Вводить препараты, улучшающие реологические свойства крови.

Негативные результаты КТГ являются серьезным основанием для изменения подхода к родоразрешению в сторону экстренного кесарева сечения или устранения причин острой гипоксии. Игнорировать патологическую кардиотокограмму недопустимо, так как это может привести к гибели плода.

Таким образом, КТГ — важный инструмент в руках акушера.

Выводы

Кардиотокография занимает важное место среди популярных методов исследования в акушерстве. Однако, как и любая другая методика, она эффективна только при правильном применении и квалифицированной интерпретации данных.

К сожалению, до сих пор существуют споры и разногласия по поводу некоторых сложных случаев. Поэтому важно помнить о дополнительных методах диагностики, которые могут подтвердить или опровергнуть возникшие опасения.

Кроме того, результаты КТГ остаются актуальными и информативными не более одной недели. Это подчеркивает необходимость регулярного мониторинга состояния плода для обеспечения благоприятного течения беременности.

Видео: лекция по кардиотокографии

Вопрос-ответ

Какие показатели КТГ считаются нормой?

Нормальный базальный ритм составляет 120-160 уд/мин (в среднем 140-145). Снижение базального ритма ниже 120 уд/мин расценивают как брадикардию, а увеличение более 160 уд/мин – как тахикардию.

Как расшифровать анализ КТГ?

Для расшифровки КТГ считается количество сокращений сердца и присваивается количество баллов: 0 – если пульс ниже 100 ударов в минуту или больше 180. 1 – при значениях в диапазонах 100-120 или 160-180 ударов. 2 – при значении в диапазоне 120-180 ударов.

Какое КТГ должно насторожить?

До 1.05 – норма; от 1.05 до 2.0 – состояние вызывает беспокойство, необходимо повторять исследование; от 2.01 до 3.0 – необходима срочная госпитализация; от 3.01 – стоит вопрос об оперативном вмешательстве для родоразрешения.

Советы

СОВЕТ №1

Перед проведением КТГ постарайтесь расслабиться и успокоиться. Стресс и волнение могут повлиять на результаты исследования, поэтому лучше всего провести процедуру в спокойной обстановке.

СОВЕТ №2

Обязательно сообщите врачу о любых ощущениях, которые вы испытываете во время процедуры, таких как боль или дискомфорт. Это поможет специалисту правильно интерпретировать результаты и при необходимости скорректировать подход к вашему обследованию.

СОВЕТ №3

После получения результатов КТГ не стесняйтесь задавать вопросы врачу. Понимание показателей и их значимости поможет вам лучше ориентироваться в состоянии здоровья вашего малыша и принимать обоснованные решения.

СОВЕТ №4

Регулярно проходите КТГ в соответствии с рекомендациями вашего врача, особенно в последние недели беременности. Это поможет своевременно выявить возможные проблемы и обеспечить безопасность как для вас, так и для вашего ребенка.